Le pioniere del nuovo mondo – 4

A cura di Domenico Rizzi

Puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Le vicissitudini dei pionieri lungo la Pista dell’Oregon sono state narrate da molti autori e più volte portate sullo schermo, ma raramente si è riusciti a fornire un quadro realistico delle enormi difficoltà affrontate da uomini e donne. Se le incombenze dei primi erano pesanti – governare gli animali, procurare il cibo con la caccia, riparare i carri spesso danneggiati da buche e dislivelli o sentieri scoscesi, abbattere alberi, difendersi da Indiani o bestie feroci come il grizzly o il puma – alle donne competevano una molteplicità di lavori che richiedevano forza, pazienza e un impegno costante.

Toccava ad esse mantenere ordine nei carri, controllare le scorte alimentari, lavare i panni nei fiumi e nei torrenti quando era possibile, raccogliere la legna per il fuoco, scuoiare la selvaggina e cucinarla, rammendare i vestiti e i teli delle carovane quando il vento o la grandine li laceravano, assistere feriti, ammalati e invalidi. Oltre a ciò, vi era la cura dei figli, perché la maggior parte delle famiglie portava con sé bambini ancora piccoli e in qualche caso neonati. Molte donne lasciarono i paesi d’origine quand’erano già in gravidanza e partorirono lungo il tragitto o appena giunte a destinazione.

Le provviste indispensabili ad ogni famiglia consistevano in un barile di farina, una congrua scorta di riso, zucchero, caffè e melassa, qualche sacco di fagioli e almeno cinquanta chili di carne di maiale salata. Lungo la strada era possibile integrare la dieta alimentare con la cacciagione, che poteva fornire dalla carne di bisonte a quella di animali più piccoli, come le galline prataiole (negli Stati Uniti chiamate Prairie Hen) appartenenti alla famiglia dei fagianidi, o i conigli selvatici, che si spostavano in grandi branchi nelle praterie, come accade tutt’oggi in molte aree del West. Le donne si occupavano anche di raccogliere, nelle zone brulle, lo sterco di bufalo essiccato per uso combustibile, come annotò Tamsen Donner nei suoi diari: “Il legname scarseggia, ma lo sterco di bisonte va benissimo perché prende fuoco facilmente e mantiene il calore in maniera veramente sorprendente. Stamane abbiamo mangiato bistecche di bisonte cotte sopra un fuoco di questo genere” (Solmi, op. cit., p. 31)

Indispensabili erano le provviste d’acqua, generalmente conservate in barili appesi ai fianchi dei carri, perché anche nelle aree attraversate dai fiumi non era sempre consigliabile abbeverarsi tanto alle persone quanto agli animali da traino. Un esempio era rappresentato dal Platte – formato dalla confluenza del North e del South Platte, le cui sorgenti si trovano nelle Montagne Rocciose del Colorado – che percorre in tutta la sua lunghezza l’attuale Stato del Nebraska per confluire nel Missouri. Si tratta di un fiume molto largo – fino ad un chilometro e mezzo – e poco profondo (mediamente un metro e mezzo) dalle acque melmose e imbevibili, che potevano provocare diarrea. Spesso, durante i violenti temporali che si abbattevano sulle pianure, veniva raccolta l’acqua piovana in bacinelle. La Donner scrive, quando la carovana era ormai lontana 700 chilometri da Independence, che il vitto era stato “abbondante”, perché “due o tre dei nostri uomini vanno a caccia allontanandosi talvolta fino a venti miglia dal campo” ma “l’acqua, per buona parte del viaggio, è stata assente” aggiungendo tuttavia che “il bestiame non ha mai sofferto per questo” (Solmi, op. cit., p. 30-31).

La prima impressione che i pionieri ricevevano quando raggiungevano il fiume Platte è stata mirabilmente descritta da A.B. Guthrie, indimenticabile autore de “Il grande cielo” (1947) in un’altra sua celebre opera letteraria: “Evans aveva sentito parlare del Platte. Se ne era fatta una raffigurazione e pensava di conoscere già quello che stava per vedere. Ma quando il suo cavallo si fermò sulla sommità delle dune, non riuscì a credere ai propri occhi. Non poteva credere che la pianura potesse essere tanto pianura, che vi potesse essere una distanza così grande e che il cielo raggiungesse un’altezza tanto vertiginosa…vide il fiume e i boschi, che sorgevano sulle sue isole, e un’immensa distesa grigia di sabbia…” (A.B. Guthrie jr., “The Way West”, Sloane Associates, New York, 1949, p. 93).

Inizialmente la pista dell’Oregon corrispondeva più meno alla larghezza di un Conestoga, ma con il continuo transito di carri si allargò almeno venti volte tanto. Quasi tutta pianeggiante fino alle pendici delle Montagne Rocciose, si faceva più ondulata dopo la sosta di Fort Laramie, procedendo verso il South Pass del Wyoming, situato a 2.300 metri di altitudine. Per i pionieri diretti nell’Oregon, che transitavano dall’Idaho attuale, si trattava poi di affrontare tratti montagnosi, sentieri rocciosi e impervi fino alla sospirata valle di Willamette, un’area verde e fertile dal clima gradevole su cui molti di essi si insediavano stabilmente. Nei primissimi anni della migrazione, furono 5.000 i coloni che vi si stabilirono e nel 1850 l’Oregon aveva raggiunto i 13.300 abitanti, quasi tutti provenienti dall’Est degli Stati Uniti.

La parte peggiore del viaggio, per chi decideva di scegliere la via della California, che si separava dall’Oregon Trail nel Wyoming sud-occidentale, era costituita dall’attraversamento dei territori di Utah e Nevada. Passando attraverso una stretta gola fra i monti dopo avere percorso una strada tortuosa e piena di curve e tornanti, le carovane procedevano alla volta del Gran Lago Salato, una regione disabitata da uomini bianchi fino al 1847, quando vi si insediarono i primi Mormoni. Per un tratto della pista lungo il fiume Humboldt “la polvere sottile come una cipria avvolgeva i carri in nubi tanto fitte che non si riusciva a vedere più in là di tre metri. Gli alcali che formavano questa polvere producevano chiazze e vesciche sulla pelle delicata delle donne, gli alcali presenti nell’acqua indebolivano e facevano morire i buoi a migliaia.” Come annotò un viaggiatore “Le carogne di animali saranno state una media di cento ogni chilometro e mezzo per circa sessantaquattro chilometri, per un totale di quattromila.” (Brown, “Donne della Frontiera”, cit. p. 75).

Altrettanto problematica la traversata del terribile Deserto di Sale a sud del Gran Lago Salato suggerito da Lansford Hastings, l’ideatore della scorciatoia che avrebbe dovuto far risparmiare tempo ai pionieri e costituì invece un autentico supplizio per la già provata carovana Donner nel settembre 1846. Esteso circa 80 miglia (più di 130 chilometri) senz’acqua, nè ripari dal sole cocente, richiedeva quasi una settimana per essere superato. Quando i componenti del Donner Party poterono osservarlo per la prima volta, “uomini, donne e bambini videro l’incredibile desolazione che li circondava: non un cespuglio, niente altro che dune accecanti di sale indurito.” L’avanzata attraverso questa regione impossibile fu il preludio alla tragedia più grande che sarebbe toccata ai pionieri sulla Sierra Nevada. “Il sale morbido e sottile formava uno spesso strato sulla pelle degli emigranti. Tutti sembravano mummie fasciate di garza” (Solmi, op. cit., pp. 54-55). Molti animali morirono, altri dovettero essere liberati perché non erano più in grado di trainare i carri. Alcuni emigranti ebbero delle allucinazioni e cominciarono a delirare, altri si armarono di coraggio e decisero di proseguire a piedi; le donne percorsero diverse miglia con i bambini piccoli in braccio. Quando il deserto venne finalmente vinto, il bilancio risultò pesantissimo e nessuno immaginava che il peggio dovesse ancora venire.

Le bufere di neve sulle Montagne Rocciose e sulla Sierra Nevada erano uno dei tanti ostacoli che gli emigranti incontravano sul loro cammino: i più prudenti, come i compagni di viaggio di Nancy Kelsey, cercavano di attraversarla entro la metà di ottobre, perché novembre portava quasi sempre con sé nevicate abbondanti.

Contrariamente a quanto il cinema western ha lasciato intendere, non erano gli Indiani il principale pericolo a cui si poteva andare incontro.

In base ad un calcolo dello storico californiano John Unruh, su 10.000 emigranti morti lungo la pista fra il 1840 e il 1860, le persone uccise dai Pellirosse risultarono appena 362, sebbene vi fossero da aggiungere diverse donne rapite, sole o insieme ai loro bambini da parte di tribù ostili. Gli Indiani avrebbero pagato le loro intenzioni bellicose con 426 morti. Si tratta comunque di stime, probabilmente approssimate per difetto, anche se i numeri effettivi non dovettero eccedere tali resoconti di più di un 20-30%.

Tutte le altre vittime erano perite di stenti, di incidenti vari, annegamento nei corsi d’acqua impetuosi o melmosi, morsi di serpenti a sonagli e insetti velenosi, ma soprattutto di malattie ed epidemie quali il colera, il vaiolo e la malaria. Nel 1849, quando iniziò il grande esodo verso la California, il colera fu responsabile della morte di 5.000 di essi, segnando la pista con una schiera interminabile di tombe contrassegnate da rudimentali croci di legno, da mucchi di sassi o da teschi di animali.

La storia del West si è occupata maggiormente, come ai tempi della Vecchia Frontiera, del rapimento delle donne bianche e della loro tremenda sopravvivenza in un accampamento indiano. Alcuni fra i casi che fecero scalpore per l’inaudita crudeltà dimostrata nei confronti delle vittime, furono quelli di Matilda Lockart e Ann White, mentre la vicenda di Olive Oatman merita un accenno a parte per il marchio impresso indelebilmente sul volto alla ragazza, che le causò non pochi problemi per il resto della sua vita.

Matilda, nata in Illinois intorno al 1825, era emigrata insieme alla famiglia nel Texas all’età di tre anni. Suo padre, Andrew Lockart, aveva costruito una fattoria sul fiume Guadalupe, vicino a quella di Mitchell Putnam e sperava di poter condurre una vita tranquilla nella sua nuova dimora. Invece, nell’autunno 1838 una banda di Comanche compì un’incursione, al termine della quale la ragazza tredicenne e 4 figli di Putnam furono trasferiti sui monti Guadalupe, sottraendosi per diversi mesi alle ricerche di Ranger e volontari guidati dal piantatore John Henry Moore, uno dei primi pionieri del Texas.

Il 19 marzo 1840 una banda di 65 Comanche guidati dal capo Muk-Wah-Rah condusse la prigioniera a San Antonio, consegnandola alle autorità in segno di riappacificazione. In quell’occasione i Ranger e la milizia del Texas, che intendevano vendicare le selvagge razzie subite, tesero un agguato agli Indiani, uccidendone 35 secondo il rapporto del colonnello Hugh McLeod (30 maschi adulti, 3 squaw e 2 bambini) e catturando 27 donne e 2 anziani. Dopo la liberazione, Matilda dichiarò di essere a conoscenza che presso i Comanche vi fossero altri 15 prigionieri bianchi, dislocati in accampamenti diversi. Le condizioni della ragazza, all’epoca sedicenne, erano davvero pietose: forse a causa del suo carattere ribelle, gli Indiani le avevano riservato un trattamento spietato, oppure ciò rientrava nella loro naturale indole crudele, come confermato da autori esperti dell’argomento: “I bambini bianchi prigionieri venivano di solito iniziati alla vita nella tribù con una serie di esperienze terrificanti, con cui gli Indiani mettevano alla prova il loro coraggio” (Ernest Wallace-E- Adamson Hoebel, “I Comanche. Signori delle Pianure Meridionali”, Mursia, Milano, 1988, p. 238).

Comanche

Dopo il rilascio, Matilda venne affidata alla signora Mary Ann Maverick, che così la descrisse: “La sua testa, le braccia e il viso erano pieni di lividi e di piaghe, il naso era bruciato fino all’osso, scomparsa tutta la parte carnosa, con una gran crosta sull’osso… Ha raccontato una storia pietosa, di come gli Indiani l’abbiano trattata selvaggiamente… e di come usassero svegliarla colpendola soprattutto sul naso, con un tizzone… Il suo corpo era pieno di cicatrici provocate dalle bruciature.” (Neeley, op. cit., p. 25). In base al racconto della Maverick, la ragazza non si riprese mai più, morendo due anni dopo, all’età di 18 anni.

Un altro episodio conclusosi in modo tragico ebbe come protagonista il celebre scout Kit Carson (1809-1868).

Ann Dunn, sposata con James M. White, aveva seguito il marito insieme alla figlia piccola Virginia, un servo di colore e diverse altre persone, in un viaggio attraverso il New Mexico. I fratelli James e Charles White erano mercanti che facevano affari con i Messicani seguendo la Pista di Santa Fè. Nel 1848 James era tornato nel Missouri con un ricavo di 58.000 dollari in oro e argento e si proponeva di incrementare la proficua attività.

Nel febbraio 1849 era ripartito alla volta di Chihuahua passando per El Paso, insieme ad una carovana guidata da Francois Xavier Aubry, il quale, vendute le merci, era poi rientrato a Independence alla fine di agosto. La pista si era fatta pericolosa a causa delle continue incursioni di Pawnee, Comanche, Wichita, Ute e Apache, tanto che l’agente indiano James Calhoun aveva sollecitato il governo – il New Mexico era entrato a far parte degli Stati Uniti proprio quell’anno, in seguito al trattato di Guadalupe Hidalgo con il Messico – a rafforzare la presenza militare nel territorio.

La nuova spedizione, partita da Westport il 15 settembre in direzione di Santa Fè era composta da 10 carri guidati da Cèran Saint Vrain e da altri 13 affidati a James White. Ad un certo punto i due convogli si divisero, a causa dell’insistenza di White, in contrasto con Aubry, nel voler raggiungere al più presto Santa Fè, ritenendo i timori del socio infondati. Perciò quest’ultimo proseguì con 2 carri, su cui viaggiavano la moglie Ann, la figlia Virginia, il domestico mulatto Ben Bushman, una nurse afro-americana ed un uomo di origine germanica chiamato Lawberger. Dopo avere percorso una scorciatoia denominata Cimarron Cutoff per abbreviare il viaggio, il gruppo si accampò il 24 ottobre 1849 a poche miglia da una località denominata Point of Rocks, nel New Mexico. Un gruppo composto da Jicarilla Apache e Ute, si avvicinò al campo chiedendo dei doni, che White negò categoricamente. Gli Indiani tornarono altre volte per il medesimo motivo, ma incontrarono sempre il deciso rifiuto del commerciante.

L’attacco alla carovana

Il 27 ottobre piombarono di sorpresa sulla carovana, uccidendo tutti i maschi tranne il servo mulatto e prendendo prigioniere sia Ann White che la sua bambina. Due giorni dopo, l’agente Calhoun incaricò un mercante messicano di nome Garcia di negoziare il rilascio degli ostaggi, offrendo 1.000 dollari; il giorno seguente anche Aubry, che nel frattempo aveva raggiunto Santa Fè con il suo convoglio, ne mise a disposizione altri 1.000, ma il tentativo di rintracciare i rapitori fallì. Da Santa Fè partì allora un distaccamento di 42 soldati del Primo Dragoni agli ordini del capitano William Grier, ai quali si aggiunsero 40 volontari guidati dal capitano Josè Valdez.

Le truppe e i miliziani giunsero sul luogo del massacro soltanto il 9 novembre, proseguendo poi in una perlustrazione di 200 miglia fino al fiume Canadian, nei pressi dell’attuale Tucumcari. Della spedizione faceva parte Cristopher Carson, soprannominato Kit, che era stato contattato nel suo ranch di Rayado. Nonostante la riluttanza dell’esploratore, l’esercito riuscì ad ottenere la sua collaborazione, avvalendosi anche dell’esperienza di altri scout ingaggiati allo scopo. “Li seguimmo per dieci o dodici giorni” raccontò Carson nella sua autobiografia “E’ stata la traccia più difficile che io abbia mai seguito. Quando lasciavamo i campi, andavamo in gruppi di due o tre persone diverse, per poi ritrovarci in un luogo stabilito. Quasi in ogni campo trovammo un capo di vestiario della signora White”, segno che la povera donna aveva fatto di tutto per essere rintracciata. (Kit Carson, “La mia vita. Memorie 1809-1856, Castelvecchi, Roma, 1994, p. 118).

Kit Carson

Individuato il villaggio degli Apache, che erano guidati da Lobo Blanco (Lupo Bianco) la mattina del 17 novembre 1849 il reparto lo attaccò, aprendo il fuoco sui suoi occupanti, la maggior parte dei quali riuscì a sfuggire alla cattura. I cadaveri indiani contati al suolo furono 7, ma di Ann White e degli altri due prigionieri non si trovò subito la traccia. Il corpo della donna, secondo il racconto di Carson, venne rinvenuto a 150 metri di distanza, “ancora caldo; era stata uccisa da non più di cinque minuti, colpita al cuore da una freccia” per impedirne la liberazione, una stupida e feroce vendetta. Ma la sorpresa più grande Kit la ebbe nel trovare nella tenda che aveva ospitato la White prima della fuga, “un libro, il primo di quel genere che mi fosse capitato di vedere, in cui io ero rappresentato come un grande eroe che uccideva gli Indiani a centinaia…” Probabilmente si trattava di una copia di “Kit Carson, Prince of the Gold Hunters”, pubblicato proprio quell’anno da Charles Averill, nel quale si narravano le avventure vere o immaginarie del famoso uomo della Frontiera. La scoperta lasciò Carson esterrefatto, ma anche estremamente rammaricato, perché “spesso ho pensato che nel leggere queste cose la signora White… deve avere pregato perché io comparissi e lei venisse salvata.” (Carson, op. cit., p. 120).

Della figlia Virginia e del domestico non si trovarono i corpi, alimentando la speranza che potessero essere ancora vivi. Nel febbraio 1850 il Congresso degli Stati Uniti approvò lo stanziamento di 1.500 dollari per il loro riscatto, ma due uomini inviati dall’agente Calhoun presso i Jicarilla e gli Ute che vivevano con essi si sentirono rispondere che entrambi i prigionieri erano stati soppressi. Secondo testimoni indiani, la bambina era stata trucidata appena dopo l’attacco dei soldati e il suo corpo gettato in un fiume; la medesima sorte era toccata poco dopo a Bushman.

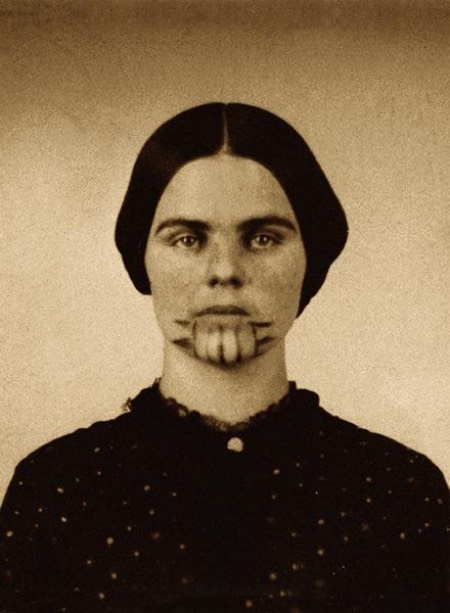

Non meno dolorosa la vicenda di Olive Oatman, che tuttavia si salvò con il volto sfigurato per sempre da un tatuaggio indelebile.

Olive Oatman

Nata nel 1837 a La Harpe, Illinois, all’età di 14 anni aveva seguito la sua famiglia verso le terre dell’Ovest. Il nucleo era composto dal padre Royce, dalla madre Mary Ann Sperry, incinta, e da 6 fratelli e sorelle, fra cui il quindicenne Lorenzo e la bambina Mary Ann, di soli 7 anni.

Royce Oatman, un Mormone dissidente che in Illinois aveva avuto vari problemi, si era aggregato con la famiglia alla carovana di 52 emigranti guidata dal reverendo mormone James C. Brewster, diretta a Independence. Il 10 agosto 1850 la comitiva era ripartita in direzione di Santa Fè, ma raggiunta la città si era divisa: mentre Brewster si dirigeva a nord, Oatman e una ventina di persone a bordo di 8 carri presero la strada di Socorro, per poi correggere il tragitto seguendo la via di Tucson, in Arizona, dove si sarebbe concessa una sosta di un mese.

Gli abitanti del piccolo centro creato dagli Spagnoli nel 1775, tutti Messicani, misero in guardia gli Americanos dall’avventurarsi nella regione del fiume Gila, battuta da Apache ostili, ma gli Oatman, insieme alle famiglie Kelly e Wilder, decisero di proseguire ignorando l’avvertimento: a metà febbraio 1851 avevano percorso 90 miglia di aree desertiche, perdendo tuttavia del bestiame e vedendo le provviste assottigliarsi. Invano Royce chiese aiuto agli indiani Pima, una tribù molto povera, aspettando fino a tutta la prima decade di marzo prima di riprendere il viaggio. A questo punto le famiglie Wilder e Kelly decisero di rinunciare al progetto, ritenendo troppo azzardata la prosecuzione della marcia in quelle condizioni, ma Royce Oatman, sordo alle raccomandazioni degli altri emigranti circa il pericolo rappresentato dagli Indiani e non meno cocciuto di James White, andò avanti con la compagnia dei soli famigliari. L’11 marzo 1851 gli Oatman partirono, diretti verso la valle del fiume Gila e per due settimane viaggiarono tranquilli, fiduciosi che la loro temeraria impresa si sarebbe conclusa felicemente.

I problemi sorsero al tramonto del 28 marzo, allorchè una banda di Indiani si presentò alla carovana chiedendo del cibo. Royce li accontentò una prima volta, donando loro del pane, ma ad una loro seconda richiesta, il Mormone rispose di no, indisponendoli. In un attimo si scatenò la furia degli Yavapai – chiamati anche Tolkepayas, una tribù scambiata erroneamente per i Tonto Apache – i quali fecero una strage. Furono trucidati Royce Oatman, sua moglie, le figlie Lucy di 16 anni e Charity Ann di 3, i figli Royce junior di 5 anni e Roland di 2. Olive e la sorellina Mary Ann di 8 anni vennero trascinate via come prigioniere, mentre il fratello Lorenzo, quindicenne, fu tramortito con un colpo alla testa e abbandonato al suolo perché creduto morto. Per le sorelle Oatman cominciò un lungo calvario attraverso miglia di deserto, tanto che Olive avrebbe dichiarato dopo la liberazione: “Pregai il Signore che ci uccidessero subito!”

La classica posizione di una carovana

Lorenzo Oatman, rinvenuto intorno alla mezzanotte in stato confusionale e con la testa sanguinante, non fu in grado di muoversi per un paio di giorni, ma poi si mise in cammino lungo la pista che conduceva a Maricopa Wells, dove avevano sostato i Kelly e i Wilder dopo la separazione dalla carovana. La fortuna lo assistette, perché incontrò proprio le due famiglie, che avanzavano nella sua direzione con i loro carri. Insieme tornarono a Maricopa Wells, reclutando degli indiani Pima per dare sepoltura ai cadaveri della famiglia Oatman. Due settimane più tardi, Lorenzo si unì ad una carovana di passaggio diretta a Fort Yuma, a poche centinaia di metri dalla foce del Rio Gila, dove vi era una guarnigione militare statunitense a guardia del confine meridionale con il Messico.

Una volta giunto al presidio, il ragazzo constatò con disappunto la scarsa disponibilità del comandante, il maggiore Samuel P. Heintzelmann del 2° Reggimento Fanteria, a prestargli aiuto e si convinse che i motivi addotti dall’ufficiale mascherassero un certo scetticismo verso il suo racconto. Heintzelmann sostenne infatti che il forte, presidiato da 95 effettivi, non disponeva di truppe sufficienti per compiere un’adeguata ricognizione sul territorio e che le pattuglie eventualmente inviate in perlustrazione si sarebbero esposte al pericolo di agguati degli Apache, senza contare il rischio di sconfinamento nel Messico, con il quale gli Stati Uniti avevano appena siglato un trattato di pace. Perciò Lorenzo si fece una ragione di dover risolvere la questione da solo, nonostante la sua giovane età.

Intanto le due sorelle stavano sopportando le pene dell’inferno, soffrendo la fame, la sete e i continui spostamenti sotto un sole implacabile che aveva piagato i loro visi e spaccato le labbra, attentamente sorvegliate dagli Yavapai durante le soste perfino mentre facevano i loro bisogni. Olive, che aveva già compiuto i 13 anni, era naturalmente la più esposta al rischio di violenza sessuale da parte dei suoi carcerieri, ma se ciò avvenne, la donna non lo rivelò mai. Dovendo marciare appiedate, dopo qualche miglio si ritrovarono con i piedi sanguinanti e trafitti di spine e quando Mary Ann si accasciò al suolo sfinita, finalmente un guerriero la sollevò e se la mise sulle spalle. Dopo aver percorso in quelle condizioni da 80 a 100 miglia – da 130 a 160 chilometri – le prigioniere raggiunsero il villaggio degli Yavapai, dove si aprì una nuova fase del loro dramma. Infatti le squaw le accolsero con ostilità, adibendole ai lavori più umili e massacranti, senza concedere loro il riposo necessario e redarguendole di continuo in una lingua incomprensibile.

Il vitto era scarso e spesso costituito da lucertole del deserto, cavallette ed altri insetti e quando sopravvenne l’inverno Olive pensò che nessuna delle due sarebbe riuscita a sopravvivere fino alla successiva primavera. Gli abiti di entrambe erano ormai a brandelli, gli Indiani non ne fornirono loro degli altri e non appena la temperatura si abbassò sensibilmente le prigioniere patirono il freddo. In seguito al congelamento delle estremità, Olive avrebbe perso tutte le unghie dei piedi.

Gli Indiani commerciavano fra loro con ogni genere di mercanzie, cavalli, ma anche esseri umani, specialmente donne e i bambini.

All’inizio del 1852 le due prigioniere furono vendute ad una banda di Mojave di passaggio, in cambio di 2 cavalli, alcune coperte di lana e qualche sacco di granaglie. Vennero portate in un villaggio nei pressi di Needles, in California, dopo 11 giorni di faticosa marcia, per essere destinate al lavoro dei campi, poiché i Mojave, dislocati lungo il bacino del fiume Colorado, coltivavano grano, mais, meloni ed altri ortaggi. Il trattamento ricevuto era quello riservato alle schiave, subivano rimproveri e percosse e il vitto loro concesso era sempre molto scarso. Come Olive ebbe a riferire in seguito, venne colpita dalla loro “crudeltà, barbarie e oscenità”, anche se, alla luce di alcuni suoi comportamenti successivi, furono molti a dubitare che fosse stata del tutto sincera. Secondo la sua versione, i tatuaggi impressi sul mento a lei e alla sorella equivalevano ad un marchio di schiavitù e vennero loro imposti – nonostante le disperate suppliche di Olive di non deturparla – per rintracciarle più facilmente in caso di fuga.

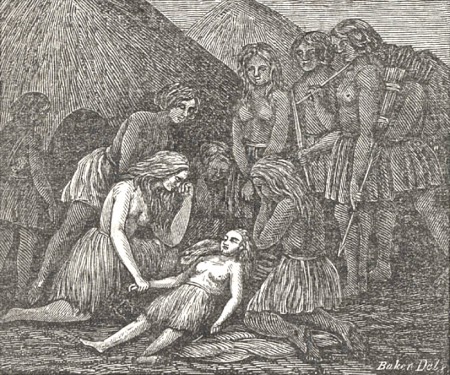

Le sorelle Oatmna catturate dagli indiani

Nell’inverno 1852-53 la tribù soffrì di una lunga carestia e le troppe privazioni furono fatali alla sorellina Mary Ann, che soccombette – in quel periodo o, più probabilmente, nel 1854 – per il freddo, la denutrizione o una malattia. Olive trovò la forza di convincere i Mojave, che volevano bruciarne il corpo, a darle sepoltura secondo l’usanza dei Bianchi e li stupì mettendosi a cantare un salmo funebre cristiano durante l’inumazione.

Nel 1855 i Mohave compirono un’incursione contro la tribù dei Cocopa, anch’essa di lingua yuman, ritornando dopo alcuni mesi con 5 prigionieri e senza avere subito perdite. Secondo il racconto della Oatman, una delle squaw catturate riuscì a scappare, ma venne catturata poco tempo dopo da un guerriero yuma e riconsegnata ai Mojave, che per punizione la crocifissero, lasciandola esposta alla vista di tutti. Il gesto, secondo Olive, intendeva rappresentare un ammonimento per lei e per le altre prigioniere, nel caso avessero in mente di fuggire.

Intanto Lorenzo Oatman, scartata la possibilità che l’esercito gli potesse dare una mano e auspicando che la sorella diciottenne non fosse nel frattempo diventata moglie o concubina di qualche Pellerossa, non aveva accantonato del tutto la speranza di ritrovarla. Non poteva immaginare che ella fosse stata ceduta dagli Yavapai ai Mojave, ma la cessione aveva migliorato la sua situazione, perché la moglie di un dignitario dei suoi nuovi padroni l’aveva adottata come figlia. Le era stato dato il nome di Oach, sebbene quello con cui veniva chiamata più frequentemente fosse Spantsa, che secondo qualche interpretazione significherebbe “donna lussuriosa” o “assetata”. Cio’, insieme ad altri fatti inspiegabili, lascerebbe dedurre che Olive non si fosse trovata troppo male presso la sua nuova tribù e che avesse forse allacciato una relazione sentimentale con qualcuno.

Nel 1854, mentre alcuni tecnici delle ferrovie americane effettuavano rilevazioni topografiche nella zona in cui sorgeva il villaggio dei Mojave, ella evitò di chiedere loro l’aiuto che ne avrebbe permesso la liberazione anticipata. D’altronde, Olive era convinta che anche il fratello fosse morto e di non avere un’altra famiglia, a parte quella indiana di adozione, dove andare a vivere. Il fatto che avrebbe stupito alcuni storiografi della vicenda, fu la disponibilità della donna ad incontrare a New York, nel gennaio 1864, il capo Irataba dei Mojave, in visita alle città dell’Est su invito del governo. La donna lo trattò addirittura come un vecchio amico, sostenendo con lui una cordiale conversazione nella lingua tribale che lei conosceva bene: un episodio destinato ad alimentare chiacchiere e insinuazioni inerenti il periodo della sua cattività, smentendo alcune drastiche affermazioni contenute nell’autobiografia data alle stampe da Olive qualche anno prima.

Dietro le insistenze di Lorenzo, un falegname di Fort Yuma di nome Henry Grinnell decise di aiutare il giovane a ritrovare la sorella, rivolgendosi ad un Indiano amico, appartenente alla tribù degli Yuma, in pace con i Bianchi da circa un anno dopo una repressione compiuta dallo stesso maggiore Heintelmann in California. L’uomo si chiamava Francisco ed era in buone relazioni con i Mojave, ai quali si rivolse senza indugio. Quando finalmente si trovò di fronte ad Olive, per un attimo l’esploratore dubitò che potesse trattarsi della sorella di Lorenzo. Infatti la scoprì “seduta a terra, il viso coperto dalle mani, talmente trasformata dall’abbronzatura, dai colori, tatuaggi e abbigliamento” che non somigliava affatto ad “una donna di razza bianca” (Brown, ”Donne della Frontiera”, cit. p. 24). Una volta sicuro della sua identità, l’uomo avviò subito la trattativa, chiedendo se fosse possibile riscattarla; i Mojave risposero che l’avrebbero liberata in cambio di 2 cavalli, 6 libbre di grano, 4 coperte e chincaglierie di poco valore. Francisco tornò al galoppo a Fort Yuma, riferendo la proposta, che venne naturalmente accettata. Subito dopo rifece il lungo percorso fino al campo indiano con le merci richieste e l’accordo venne rispettato, nonostante la disperazione della madre adottiva di Olive, che non voleva privarsene.

Olive Oatman

La ragazza percorse insieme al suo liberatore e alla sorella adottiva Topeka, il tragitto fino a Fort Yuma, impiegando 10 giorni e raggiungendo l’avamposto il 22 febbraio 1856. Lorenzo Oatman, giunto da Los Angeles non appena informato del ritorno di Olive, la raggiunse e l’abbracciò, ma l’incontro fu molto freddo, perché la donna non lo riconobbe subito, essendo trascorsi cinque anni dall’ultima volta che si erano visti, quando l’unico superstite maschio della strage era ancora quindicenne. Peraltro, la ragazza aveva anche dimenticato in parte la lingua inglese. Sembrava in un buono stato di salute, ma il suo aspetto impressionò sia Lorenzo che la gente del forte accorsa per vederla. Un tatuaggio impresso dai Mojave con una sostanza indelebile dal labbro inferiore a tutto il mento aveva deturpato irrimediabilmente la sua bellezza, per ragioni che furono variamente interpretate. Secondo gli Indiani si trattava di un segno protettivo a carattere religioso, realizzato con un inchiostro ricavato dalla polvere di pietre blu, che le avrebbe garantito l’accesso al Sil’aid, la Terra dei Morti; la donna lo considerò invece, nelle sue memorie, un marchio di schiavitù.

Per diversi giorni Olive accettò di dialogare soltanto con il fratello, sottraendosi alla curiosità impertinente delle altre persone, mentre la stampa, insieme alla notizia del suo ritrovamento, formulava ipotesi contrastanti, alludendo più o meno velatamente all’eventualità che la prigioniera avesse avuto rapporti sessuali con i suoi carcerieri, senza escludere la nascita di qualche figlio meticcio. Alla fine, per sfuggire ai pettegolezzi, Lorenzo e Olive si trasferirono a Los Angeles, dove Olive frequentò per un po’ la scuola a Santa Clara.

Nel 1857 il reverendo Royal B. Stratton riuscì a farsi raccontare dall’interessata la sua triste vicenda, raccolta poi nel libro “Captivity of the Oatman Girls”, che ebbe un’eccezionale tiratura di 30.000 copie, assai elevata per quei tempi. La protagonista e il fratello si adoprarono per la pubblicizzazione dell’opera, tenendo incontri e conferenze in varie località degli Stati Uniti: durante una di queste, nel Michigan, la donna incontrò il futuro marito, l’ex maggiore John Brant Fairchild, un allevatore che aveva perduto un fratello per mano degli Indiani.

Nel marzo 1858 la Oatman partì in nave per New York via Panama, rimase con alcuni parenti a Rochester e proseguì gli studi ad Albany. A Rochester sposò Fairchild lo stesso anno e in seguito la famiglia si trasferì a Detroit, per stabilirsi definitivamente nel 1872 a Sherman, nel Texas, dove il marito aprì un istituto di credito. La coppia adottò una bambina, alla quale venne dato il nome di Mary Elizabeth, come la madre trucidata dagli Yavapai.

I rapporti fra i due coniugi furono spesso difficili e a tratti burrascosi, perché Fairchild proibì alla moglie di parlare del suo passato in società e andò addirittura alla ricerca di tutte le copie reperibili del suo libro per bruciarle. Tuttavia, il tatuaggio che lei portava sul viso, fu sempre oggetto di attenzioni morbose da parte della gente e le impedì di poter condurre un’esistenza completamente normale.

Tatuaggi rituali degli indiani Mohave

Olive Oatman morì nel marzo 1903 a Sherman, all’età di 65 anni, per un attacco cardiaco. Il marito si spense quattro anni dopo. La sua storia divenne nota in tutti gli Stati Uniti grazie alla stampa e al libro scritto da Stratton: di lei si parlò sempre come della “Lady Tatuata”, anche perché fu probabilmente l’unico caso conosciuto di una donna rapita dagli Indiani sottoposta ad un simile trattamento.

Di altri particolari inerenti la sua lunga cattività fra gli Yavapai e soprattutto fra i Mojave, non esistono informazioni sicure.

Se Olive nascose dei segreti dopo avere riacquistato la libertà, compreso il sospetto di essere stata la squaw di uno o più Indiani e di avere avuto qualche figlio meticcio, se li portò nella tomba, come molte altre donne che vissero la sua stessa tragedia.