Gli oscar del cinema western – 40

A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

ADDIO AL WEST

Gli Americani sono da sempre gente che non rimane troppo a lungo in un posto. Come fecero i loro antenati, si spostano dalla Costa Atlantica al Midwest, agli Stati del Sud o nella parte più occidentale del Paese, in California, Arizona, Utah, Oregon o Washington. Quasi sempre il trasferimento è determinato dal lavoro, rappresentato sia dall’offerta di nuove opportunità, che dall’esigenza di trovare un altro impiego dopo averlo perduto.

Quest’ultima situazione si creò particolarmente negli anni della Grande Depressione, quando decine di migliaia di persone si immisero sulla storica Route 66 per andare a cercare un’occupazione negli Stati più occidentali dell’Unione: su questa tematica, il premio Nobel per la letteratura John Steinbeck imperniò il proprio capolavoro “Furore” (“The Grapes of Wrath”, Premio Pulitzer) da cui John Ford ricavò nel 1940 il film omonimo interpretato da Henry Fonda, aggiudicandosi 2 Oscar, rispettivamente per la miglior regia e la miglior attrice non protagonista Jane Darwell. Per certi aspetti, anche questo si può considerare un contemporary western.

In effetti, la grande fuga di impiegati, operai, manovali, ma anche di dirigenti e persone con incarichi direttivi rimasti improvvisamente senza impiego, si può ritenere l’ultima corsa verso iI West, compiuta questa volta non con i carri Conestoga e Prairie Schooner, ma con una incredibile varietà di mezzi di trasporto, che andavano dal camioncino, all’automobile, al carro trainato da cavalli o muli, alla motocicletta e perfino alla bicicletta. Qualcuno, riportano le cronache dell’epoca, partì addirittura a piedi, tirandosi dietro un carrettino che trasportava i pochi effetti personali rimastigli dopo la grande crisi che aveva lasciato senza lavoro 16 milioni di individui in pochi mesi.

La Route 66, interamente in terra battuta finchè non venne asfaltata nel 1938, collegava Chicago, nell’Illinois, con la città di Santa Monica, in California. Il percorso si snodava per 2.450 miglia (3.760 chilometri) attraverso Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California. L’enorme spostamento di persone da Est ad Ovest, favorì la nascita e lo sviluppo di moltissime attività lungo l’arteria stradale, che passava in mezzo o vicino a diversi paesi. Gli emigranti avevano bisogno di rifornirsi di alimentari, indumenti, coperte ed altre cose necessarie alla prosecuzione del viaggio. Spesso, non potendo pagare in contanti, erano costretti a ricorrere al baratto, oppure a lasciare quale compenso degli oggetti personali, come racconta una signora che gestiva all’epoca una modesta pensione nell’Oklahoma. Alcuni le donarono delle coperte, vestiti o qualche ricordo di famiglia.

The Grapes of Wrath

La California rimase una delle mète preferite dagli Americani anche dopo la fine della Grande Depressione: non per niente, la sua popolazione passò da meno di 7 milioni nel 1940 ai quasi 16 milioni di abitanti di un ventennio dopo. L’altra grande opzione, soprattutto per le gente della provincia con qualche ambizione, è sempre stata New York, situata al polo opposto di San Francisco e Los Angeles. Qui era nato addirittura il genere western con il suo film simbolo “L’assalto al treno”, prima che la mecca del cinema diventasse definitivamente Hollywood.

Proprio New York è l’obiettivo di Joe Buck, un lavapiatti del Texas che punta al salto di qualità sfruttando la propria prestanza fisica per fare il gigolò nel famosissimo film “Un uomo da marciapiede” di John Schlesinger (1969) dopo avere trascorso un periodo da disperato in una casa fatiscente insieme all’italo-americano Rico (Dustin Hoffman). Anche questo rappresenta un malinconico addio al West in cambio di ipotetiche opportunità offerte dalla metropoli, promesse che non vengono mantenute.

“Paese selvaggio” (“Hard Country”, 1981) è invece una pellicola poco nota del regista David Greene, nel quale Jodie (Kim Basinger agli esordi) sposata con Kyle (Jan-Michael Vincent) operaio in una fabbrica di una cittadina del Texas, sogna una nuova vita lontano dalla monotona routine quotidiana, nella quale anche i week end sono noiosamente ripetitivi in un locale in cui si beve fino ad ubriacarsi ascoltando musica country. Quando le si presenta l’occasione di frequentare un corso da hostess in California, rompe ogni indugio. Inutili le obiezioni del marito: “Lasciare il Texas per andare in California? Ma se là sono tutti idioti!…Io non lascerò mai il Texas!”, perché Jodie è ormai determinata nella sua scelta. Al povero Kyle, che non vorrebbe mai abbandonare la propria terra, ma non intende neppure rinunciare alla donna che ama, non rimane che seguire la strada suggerita dal cuore. Infatti raggiunge la moglie all’aeroporto, guidando un pickup come un folle, per dirle che sarà lui stesso a condurla in California.

Hard Country

Il film viene giudicato severamente dalla critica, non vince alcun premio e non ottiene neppure incassi significativi, ma accantonarlo come merce di scarto sarebbe ingiusto. Nel vasto panorama del contemporary western rappresenta infatti una situazione che si è ripetuta molte volte nella realtà, quella della gente stanca della monotonia del paese isolato nella prateria nel quale, come recita Jodie in una scena, “le persone, quando decidono di andarsene vanno al cimitero e ci rimangono in eterno.” Per inciso, è un dato storico che l’area delle Grandi Pianure – comprendente un’estesa fascia che dal Rio Grande del Texas sale fino al Montana, allargandosi dalle pendici delle Montagne Rocciose verso oriente per centinaia di miglia – stia subendo da decenni, per una serie di motivi, un processo di lento spopolamento. Le soluzioni preferite sono quasi sempre i grandi agglomerati urbani, sia nell’ambito dello stesso Stato di residenza (Nel Texas, soprattutto Houston e Dallas) sia verso le metropoli come New York, Chicago, San Francisco o Los Angeles.

Per questo, “Paese selvaggio” (durata 104 minuti) può passare per un buon film, con un discreto grado di realismo, sceneggiato da Michael Kane (autore anche del soggetto insieme a Michael Martin Murphey) e con la sapiente fotografia di Dennis Dalzell. Murphey contribuisce anche alla colonna sonora insieme a Jimmie Haskell.

LA STRADA DEL RITORNO

Per concludere rimanendo idealmente in tema, vale la pena di citare anche la storia di chi abbandona non il West, ma la sua rappresentazione cinematografica. Si tratta di Howard Spence (Sam Shepard) attore di film western ormai in età avanzata (non sarebbe azzardato un paragone con Randolph Scott, che recitò per l’ultima volta a 60 anni sotto la direzione di Sam Peckinpah) abbandona improvvisamente il set e scompare dalla circolazione, raggiungendo prima l’anziana madre nel Nevada e poi andando in cerca di una donna con cui molti anni prima ha avuto una relazione, a Butte, una cittadina del Montana nella quale ha lavorato.

Il film è “Don’t Come Knocking” (in Italia: “Non bussare alla mia porta”) diretto dal tedesco Wim Wenders. Vi lavorano, oltre a Shepard, Jessica Lange (Doreen, antica fiamma di Howard) Eva Marie Saint (madre di Howard) Sarah Polley (Sky, figlia di Howard) Gabriel Mann (Earl, l’altro figlio di Howard) e Tim Roth (Sutter, ingaggiato dalla produzione per ricondurre l’attore sul set). Il soggetto è di Wenders e Shepard e l’attore si occupa anche della sceneggiatura, mentre la fotografia, davvero apprezzabile, è di Franz Lustig. Le musiche sono di T-Bone Burnett, cantante e compositore destinato a vincere l’Oscar nel 2009 con il motivo “The Weary Kind”, realizzato insieme a Ryan Bingham per il film “Crazy Heart”, storia di un cantante country schiavo dell’alcool.

“Non bussare alla mia porta” è ai margini anche del contemporary western, data la sua trama particolare, ma appartiene idealmente a questa rassegna perché narra la vicenda di un uomo che ha trascorso la propria vita indossando panni da cowboy, facendo scazzottate e battute da mandriano, fino a confondere la propria vita reale con la finzione scenica. Quando se ne rende conto, ormai troppo avanti negli anni, cerca disperatamente di recuperare ciò che si è lasciato alle spalle: l’amore, la possibilità di avere una famiglia regolare, di poter dialogare con i propri figli.

Don’t Come Knocking

Howard Spence è in definitiva un uomo solo, alla stregua di Jack Burns (“Solo sotto le stelle”) e Junior Bonner (“L’ultimo buscadero”) ma è un solitario che, anziché rassegnarsi alla propria condizione, decide di giocare l’ultima carta. Non per nulla la madre è la prima persona presso cui si rifugia per tentare di ricucire il proprio passato; mentre è ospite nella sua casa, sfoglia l’album di ritagli di giornale che lei gli ha conservato, anche quando parlano dei suoi arresti per una serie di eccessi, risse o veri e propri reati. Nel Montana, Howard ritrova Doreen, probabilmente il suo grande amore – o uno dei tanti che ha avuto nel corso della sua lunga carriera – per pochi giorni, quanto è bastato a metterla incinta per poi lasciarla. A Butte ritroverà anche il figlio Earl, chitarrista e compositore, che sarà scioccato per la scoperta, e una figlia che Howard ha avuto da un’altra donna già deceduta. Quando il tormentato quadro familiare sembra essersi ricomposto, arriva Sutter, che ammanetta l’attore per riportarlo sul set, dove dovrà completare il film in corso, ma il tutto si svolge senza drammi, perché ormai il protagonista ha ricucito lo strappo con il proprio passato. Soprattutto, ha ritrovato il calore della propria famiglia.

Il film ottiene 7 nomination, quasi tutte in Europa: è in lizza per la Palma d’Oro al Festival di Cannes con il regista Wenders ed è designato 4 volte all’European Film Awards, dove vince il premio per la fotografia Franz Lustig. L’incasso non è eccezionale, ma supera nei primi tre anni di distribuzione i 4 milioni di dollari.

Wenders, già autore di “Paris, Texas” nel 1984, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes, affronta nuovamente la tematica dell’America che cambia e dei suoi tormentati (fino ad un certo punto) protagonisti, alla ricerca delle origini perdute. Questa volta riesce ad offrire un convincente ritratto del West che sopravvive soltanto nei panni di un attore al tramonto, mentre l’intero contesto che lo circonda – sale da gioco, slot machine e locali rumorosi – si è trasformato completamente.

In meglio per chi ama le città di grattacieli, luci, case da gioco, traffico e strade affollate. Per i nostalgici della vecchia Frontiera, decisamente in peggio!

L’ULTIMO SPETTACOLO

“The Last Picture Show”, di Larry Mc Murtry, non è una storia western, ma piuttosto una spietata analisi della provincia americana degli Anni Cinquanta, al pari di “Peyton Place” pubblicato da Grace Metalious nel 1956, dal quale venne pure ricavato un celebre film diretto da Mark Robson. Entrambi affrontano i problemi di una società alle prese con un profondo rinnovamento, ma mentre il libro della Metalious è incentrato principalmente sulle difficoltà di superamento del bigottismo perbenista in una cittadina della East Coast, il lavoro di Mc Murtry si fonda sullo smarrimento di una generazione, priva di valori di riferimento nella monotonia di un paese del Texas.

Peter Bogdanovich ha ricavato da “Thalia” il suo film migliore, intitolandolo “The Last Picture Show”, distribuito in Italia nel 1971 come “L’ultimo spettacolo”. Come detto, non si tratta di un contemporary western nel senso comunemente inteso dalla critica, ma piuttosto di un’opera che si sofferma sulla trasformazione della gente del West dopo che le pistole hanno smesso di sparare e gli Indiani di lanciare le loro urla agghiaccianti.

Anarene è il nome prescelto dal regista per la cittadina che ospita l’ambientazione del film, un agglomerato della Archer County texana che è esistito davvero dal 1908 fino alla metà degli Anni Cinquanta, quando si trasformò in città fantasma. Bogdanovich, lascia intendere che anche nella finzione cinematografica il paese subirà la medesima sorte, quando se ne saranno andati i suoi ultimi abitanti.

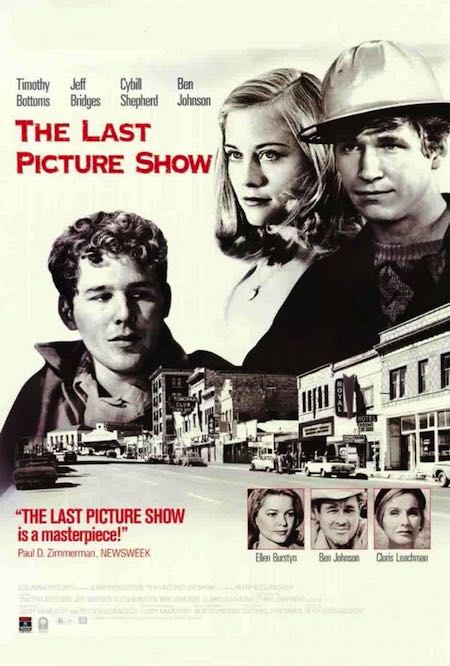

The Last Picture Show

La sceneggiatura è dello stesso regista insieme all’autore del soggetto Mc Murtry, la fotografia di Robert Surtees (“Cimarron”, 1960). Caso abbastanza raro, il film non ha una colonna sonora originale: le musiche che accompagnano alcune sequenze provengono da radio o juke box, oppure sono eseguite da complessi. Ciò è dovuto ad una precisa scelta di Bogdanovich, stando a quanto da lui dichiarato in un’intervista: “Mi piace molto la buona musica nei film degli altri, ma io non la uso.(…) Quando in ‘The Last Picture Show’ si sente della musica è perché la si sta suonando nella stanza o nell’auto, o in un altro luogo.” (Vittorio Giacci, “Peter Bogdanovich”, La Nuova Italia, Firenze, 1975, p. 9).

I personaggi principali sono Sonny Crawford (Timothy Bottoms) Duane Jackson (Jeff Bridges) Jacy Farrow (Cybill Shepherd) Sam “Il Leone” (Ben Johnson) Ruth Popper (Cloris Leachman) Lois Farrow (Ellen Burstin). La storia si svolge interamente nella cittadina texana, dove i giovani spendono stancamente il loro tempo, fra bevute e frustrazioni sessuali in un mondo che sembra nettamente separato da quello degli adulti, critici severi di una società che essi stessi hanno creato e custodi di segreti che non si possono rivelare. Non a caso, Bogdanovich “sceglie la dimensione del ricordo eleggendo a struttura dell’opera il ‘villaggio’, tipico luogo letterario americano, fulcro all’inappagamento esistenziale della collettività che vi abita.” (Giacci, op. cit., p. 64). Sonny non parla con suo padre e gli si rivolge soltanto durante una festa; Jacy, delusa dalla prima esperienza sessuale con Duane, ci riprova con l’amante di sua madre Lois; Ruth, moglie trascurata di un istruttore di football, attira il giovane Sonny nel suo letto e ne diviene l’amante finchè questi non riuscirà a mettersi insieme a Jacy, la ragazza che desiderava da tempo.

Sebbene protagonisti del film siano i giovani, la figura dominante e il loro unico punto di riferimento è Sam detto “Il Leone”, un uomo di mezza età che gestisce un bar e l’unica sala cinematografica del paese. Per Sonny e i suoi amici, rappresenta un polo di aggregazione in quel luogo dove, scrive Mc Murtry nel romanzo “gli inverni erano sempre più deprimenti delle estati, almeno per i ragazzi. D’inverno faceva sempre troppo freddo per starsene seduti intorno alla piazza a escogitare qualche ragazzata…Quando la piazza si svuotava per il freddo, la città sembrava ancor più deserta del solito.” (Larry McMurtry, “L’ultimo spettacolo”, Mattioli, Fidenza, 1985, p. 88).

Non vi sono più cowboy in circolazione, né gente che circola a cavallo. Sonny lavora facendo consegne di butano e lo stesso Duane ha un’attività attinente ai prodotti petroliferi. Tutto sembra andare male, anche la squadra di football in cui giocano i ragazzi, che subisce una sconfitta dopo l’altra. L’America dei pionieri è finita, la guerra di Corea incombe e nessuno meglio di Bogdanovich sembra essere riuscito a rappresentare questa fase post-western in uno Stato-simbolo come il Texas, dove ormai si è spenta da tempo l’eco delle grandi imprese di uomini che scortano le mandrie al nord e Fort Worth, nel romanzo di Mc Murtry, è diventata soltanto un posto dove andare a farsi una birra prima dell’ultimo addio fra Sonny e Duane.

Il grande cambiamento nelle abitudini dei giovani di Anarene avviene quando un gruppetto di loro, al rientro da un week end nel Messico, apprende che Sam è morto d’infarto. Sebbene la vita continui – Sonny bisticcia con Duane, uscendone con un occhio malconcio, ma riesce a conquistare Jacy, allontanandosi momentaneamente da Ruth – nulla sarà più come prima e circola voce che stia per chiudere i battenti anche l’unico cinema del paese.

Fallita la fuga d’amore in auto di Sonny e Jacy verso l’Oklahoma, dove avevano intenzione di sposarsi, il ragazzo ritorna mestamente a casa, incontra Duane, in procinto di partire per la guerra di Corea e i due amici decidono di trascorrere la serata insieme. Vanno al cinema, per assistere all’ultima proiezione prima della chiusura definitiva della sala. Sarà anche il triste addio fra loro, in quanto Duane partirà la mattina successiva. L’ultima proiezione nella sala quasi deserta, è “Il Fiume Rosso”, di Howard Hawks, un richiamo intenzionale al West, che ormai esiste soltanto nelle pellicole cinematografiche, nonostante sia trascorso meno di mezzo secolo dalla fine della Frontiera.

Quanto a Jacy, se ne andrà a Dallas, per lasciare definitivamente quel posto “senza sbocchi, senza alternative, senza convinzioni ” dove “tutto è piatto, si muore di noia”. (Giacci, op. cit., p. 67). Sonny, depresso e isolato, torna a mendicare la compagnia di Ruth, mentre su Anarene scende la sera e il vento trascina cespugli rinsecchiti di tumbleweed per le strade, come nei western più classici.

Che “L’ultimo spettacolo” si concluda con la proiezione di un western famoso come quello di Hawks non sarebbe sufficiente a farlo accostare al genere, ma il film rappresenta virtualmente ciò che resta di una località del West – costruita da immigrati che si saranno dovuti battere contro Kiowa, Comanche e banditi messicani di confine per insediarsi in quella terra – a distanza di due generazioni. La storia del luogo non entra assolutamente in gioco e i giovani di Anarene non sono troppo dissimili dai loro coetanei del New England o della costa californiana aggrappati al mito di una giovinezza che sfugge loro rapidamente dalle mani. Per tutti, il passato non è forse mai esistito, il presente riserva insoddisfazione e qualche cocente delusione e il futuro viene vagamente immaginato, da molti di loro, lontano dal luogo natio.

Il film, realizzato in bianco e nero per meglio riprodurre l’ambiente degli Anni Cinquanta, ha dei costi molto bassi, che superano di poco il milione di dollari, ma ne incassa quasi 30. Inoltre si rivela un successo di critica, con 8 nomination all’Oscar e 2 statuette assegnate rispettivamente a Ben Johnson e Clori Leachman quali migliori attori non protagonisti, 1 Golden Globe (su 6 nomination) ancora a Johnson e 3 premi BAFTA, su 6 nomination, a Johnson, alla Leachman (premiati entrambi anche dal National Board of Review Award, che ha dichiarato “L’ultimo spettacolo” fra i migliori 10 film dell’anno) e alla miglior sceneggiatura di McMurtry e Bogdanovich. Nel 2007 l’American Film Institute ha inserito il film al 95° posto dei 100 migliori film americani di ogni epoca.

L’ultimo spettacolo

Se si è scelta questa pellicola per chiudere la rassegna dedicata al cinema western, è stato per offrire uno scorcio, ovviamente secondo l’ottica del regista, della realtà seguita alla più grande conquista di tutti i tempi.

“The Last Picture Show” scopre non tanto l’inevitabile mutamento che il progresso ha imposto al West come territorio, quanto la trasformazione subita dai suoi abitanti, che non possiedono più né lo spirito d’avventura, né l’intraprendenza positiva dei loro progenitori. I protagonisti del film di Bogdanovich non hanno né l’opportunismo affaristico di Hud Bannon (“Hud il selvaggio”) né il senso di ribellione di Jack Burns (“Solo sotto le stelle”) o di Sonny Steele (“Il cavaliere elettrico”) che, ciascuno a modo suo, sono pur sempre dei vincenti. Come osserva concretamente il critico Giacci, “componente fondamentale del film di Bogdanovich è il tema del ‘loser’, del perdente. I personaggi sono sempre degli sconfitti, o dalla società, o dal tempo o dalla loro stessa incapacità”. (Giacci, op. cit., pp. 40-41). Larry Mc Murtry dimostrerà ulteriormente questa tesi con il seguito del primo romanzo, “Texasville”, pubblicato nel 1990 e vincitore del Premio Pulitzer. Durante una rimpatriata dei suoi protagonisti a 33 anni di distanza dalla vicenda, essi scopriranno il fallimento delle loro esistenze, tra carriere mediocri, infedeltà coniugali, speculazioni sbagliate, alcoolismo e noia.

Lo spirito della Frontiera, già dissipato da “L’ultimo spettacolo”, non rimane neppure come ricordo perché “Il Fiume Rosso” ha smesso da troppo tempo di esercitare il suo fascino sulle giovani generazioni.