Gli oscar del cinema western – 21

A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

IN CERCA D’ORO E DI FAMA

Nel 1972 John Huston abborda il mito di Roy Bean, il famigerato giudice autoproclamatosi “La legge ad ovest del Pecos”, già co-protagonista del film “L’uomo del West” di William Wyler, nel quale era interpretato da Walter Brennan. Se la prima pellicola non rispetta gli eventi storici, la seconda segue un suo fantasioso percorso che si distanzia ulteriormente dalla verità, lasciando che Paul Newman (Roy Bean) si sbizzarrisca in una scanzonata parodia del personaggio.

Storicamente la figura di Phantly Roy Bean è quella di un mascalzone e millantatore, che soltanto nelle assurde situazioni createsi in alcune aree del West potè assurgere ad una carica giudiziaria pur senza possedere alcuna nozione di diritto. Nato nel 1825 nel Kentucky ed emigrato in occidente, non si può dire che si fosse costruito dei buoni precedenti: aveva al suo attivo dei furti di cavalli e un tentativo di strangolare, forse per gelosia, la giovane moglie messicana Virginia Chavez. Peraltro, a dispetto della sua nomina di magistrato severo diffusa dalla leggenda, condannò a morte pochissime persone, probabilmente soltanto 3, dei quali uno riuscì a sfuggire alla forca con l’evasione. E’ bene precisare che Bean si occupò raramente di casi eclatanti e che le sue sentenze riguardarono soprattutto reati di abigeato. Dopo essere stato nominato giudice nella contea di Valverde, nel Texas, egli teneva i processi in un saloon di sua proprietà.

Fra le sue manie, un amore virtuale con la bellissima attrice inglese Lily Langtry, che non ebbe mai la fortuna di conoscere personalmente, ma alla quale scrisse diverse volte, invitandola ad incontrarlo. Per lei fece erigere un teatro vicino al saloon, nella speranza che un giorno Lily vi potesse recitare.

Fra le sue manie, un amore virtuale con la bellissima attrice inglese Lily Langtry, che non ebbe mai la fortuna di conoscere personalmente, ma alla quale scrisse diverse volte, invitandola ad incontrarlo. Per lei fece erigere un teatro vicino al saloon, nella speranza che un giorno Lily vi potesse recitare.

“L’uomo dei 7 capestri” (“The Life and Times of Judge Roy Bean”) non sfugge alla regola di presentare I personaggi della Frontiera secondo il proprio credo, contornandoli spesso di un alone satirico che poco si adatta alla realtà.

Il film inizia con una strage, compiuta da Bean, e termina con un macello, nel quale rimane vittima lo stesso protagonista. Non è fuori luogo definirlo una tragicomica parodia che non ha praticamente alcun aggancio con la vicenda reale. Film come questo, sebbene apprezzabili nei loro molteplici aspetti, hanno contribuito a minare la credibilità del western, già vacillante dopo l’esplosione del filone italiano, spesso colpevole di avere completamente travisato lo spirito del genere.

Bean (Paul Newman) rimasto vedovo della moglie Maria Elena (Victoria Principal) e cacciato dalla cittadina in cui aveva esercitato la sua professione dal sindaco tiranno e trafficone Frank Gass (Roddy Mc Dowall) torna dopo vent’anni per vendicarsi dell’affronto. Ritrova Gass, divenuto un petroliere assai potente che gli minaccia la figlia Rose (Jacqueline Bisset) scatenando uno scontro a fuoco nel quale lo stesso Bean muore.

Anche la conclusione, come in altri film dedicati al personaggio, è lontana dalla verità, perché il vero Roy Bean morì nel suo letto a Langtry, dopo un’abbondante bevuta a San Antonio, il 16 marzo 1903. Quanto a Lily Langtry – interpretata nel film da Ava Gardner – durante una sua tournèe negli Stati Uniti farà visita al museo da lui creato. Non risponde invece al vero che la cittadina di Langtry sia stata dedicata alla celebre attrice: sembra infatti che un funzionario delle ferrovie le avesse dato il proprio cognome.

Il film di Huston, sceneggiato da John Milius, con la fotografia di Richard Moore e la colonna sonora di Maurice Jarre, riempie le sale di pubblico, introitando quasi 17 milioni di dollari. Inoltre riesce ad imporsi all’attenzione della critica, perché la canzone “Marmalade, Molasses and Honey” cantata da Andy Williams ottiene una nomination all’Oscar ed una al Golden Globe quale miglior motivo originale. Anche Victoria Principal spunta una candidatura al Golden Globe quale più promettente attrice femminile esordiente. Newman è superlativo come sempre, ma la sua performance non è sufficiente ad accattivargli le giurie.

EASTWOOD

Proprio nei primi Anni Settanta inizia a riproporsi, dopo essere già stato lanciato in orbita dalla Trilogia del Dollaro di Sergio Leone, un attore alto quasi due metri che nel frattempo ha interpretato diverse parti da poliziotto nei panni dell’ispettore Callahan (Callaghan nelle versioni italiane). Si tratta di Clint Eastwood, classe 1930, ormai maturo per iniziare una vera e propria escalation nel genere che l’ha lanciato.

Rispetto ad altri colleghi possiede una caratteristica spesso disprezzata dalla critica e non condivisa da una parte del pubblico: l’anticonformismo e il gusto dell’innovazione anche a costo di andare contro la morale corrente.

Ne “La notte brava del soldato Jonathan” non si è fatto scrupolo di amoreggiare, scandalizzando molti benpensanti, con donne mature e adolescenti, baciando sulla bocca un’adolescente, tanto “per incominciare”. Convinto che il mondo giri in questo senso, al di là delle rigide regole imposte dall’etica tradizionale, Eastwood ha diretto come regista “Breezy” nel 1973, un’altra storia nella quale un maturo professionista ultracinquantenne accoglie nella propria villa una diciassettenne giramondo, sessualmente disinibita ma per fortuna non dedita alla droga, facendo sbocciare una romantica relazione che sarà addirittura la ragazza a non voler troncare. Dopo avere interpretato due western (“Joe Kidd”, con la regia di John Sturges e “Lo straniero senza nome” da lui stesso diretto) Clint affronta questa vicenda un po’ “scabrosa” della minorenne invaghita di un uomo adulto che potrebbe avere l’età di suo nonno. Il pubblico non l’accoglie bene, la critica lo ignora e il fiasco commerciale della pellicola (costata soltanto 725.000 dollari) è assicurato, ma ciò non dissuaderà il tenace Clint a tentare nuovi esperimenti percorrendo campi anche fortemente minati. “L’handicap di ‘Breezy’” annota il critico Pezzotta “è stato di essere scambiato per uno dei film hollywoodiani sulla cultura hippie, che inneggiavano ipocritamente, al fascino della trasgressione.” (Alberto Pezzotta, “Clint Eastwood”, Il Castoro Cinema, Milano, 1994, p. 33).

Ne “La notte brava del soldato Jonathan” non si è fatto scrupolo di amoreggiare, scandalizzando molti benpensanti, con donne mature e adolescenti, baciando sulla bocca un’adolescente, tanto “per incominciare”. Convinto che il mondo giri in questo senso, al di là delle rigide regole imposte dall’etica tradizionale, Eastwood ha diretto come regista “Breezy” nel 1973, un’altra storia nella quale un maturo professionista ultracinquantenne accoglie nella propria villa una diciassettenne giramondo, sessualmente disinibita ma per fortuna non dedita alla droga, facendo sbocciare una romantica relazione che sarà addirittura la ragazza a non voler troncare. Dopo avere interpretato due western (“Joe Kidd”, con la regia di John Sturges e “Lo straniero senza nome” da lui stesso diretto) Clint affronta questa vicenda un po’ “scabrosa” della minorenne invaghita di un uomo adulto che potrebbe avere l’età di suo nonno. Il pubblico non l’accoglie bene, la critica lo ignora e il fiasco commerciale della pellicola (costata soltanto 725.000 dollari) è assicurato, ma ciò non dissuaderà il tenace Clint a tentare nuovi esperimenti percorrendo campi anche fortemente minati. “L’handicap di ‘Breezy’” annota il critico Pezzotta “è stato di essere scambiato per uno dei film hollywoodiani sulla cultura hippie, che inneggiavano ipocritamente, al fascino della trasgressione.” (Alberto Pezzotta, “Clint Eastwood”, Il Castoro Cinema, Milano, 1994, p. 33).

Lo stesso anno in cui esce “La notte brava del soldato Jonathan” di Siegel, l’attore interpreta anche “Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo”, diretto dal medesimo regista, un film nel quale abbondano le scene di sadismo, che spingono il pubblico ad apprezzare le spietate maniere e i comportamenti senza regole dello sfrontato tutore della legge, non a caso soprannominato, come nel titolo originale, “Dirty Harry” (lo sporco Harry). Il risultato è largamente appagante, dal momento che l’incasso supera i 36 milioni di dollari, circa nove volte il costo della pellicola.

Imbaldanzito dal successo, Clint interpreta “Joe Kidd” sotto la direzione dell’esperto John Sturges, il quale ne ricava tuttavia un film piuttosto piatto, nonostante il soggetto e la sceneggiatura rechino la firma di Elmore Leonard e la partecipazione di Robert Duvall (Frank Harlan) John Saxon (Luis Chama) e della bella californiana dal sangue latino Stella Garcia (Helen Sanchez). Girato in California, in uno scenario che alterna aree desertiche e cime innevate con l’ottima fotografia di Bruce Surtees, la colonna sonora quasi impalpabile è affidata a Lalo Schifrin, già autore delle musiche di “Callaghan”. Buono l’incasso di oltre 6 milioni di dollari, ma la critica appare divisa sul giudizio da attribuire a questo film. Eastwood non le lascerà il tempo di dilungarsi in valutazioni, perché offre, di lì a poco, un’altra delle sue discutibili performance. Infatti, nel 1973 viene distribuito “High Plains Drifter” – “Lo straniero senza nome” nelle sale italiane – ricavato dall’omonimo romanzo dello scrittore Ernest Tidyman, che ne è anche sceneggiatore, diretto dallo stesso Clint. La fotografia è di Bruce Surtees, mentre la colonna sonora, composta di “suoni rarefatti, spettrali e spaesati” (Pezzotta,op. cit., p. 31) viene composta da Dee Barton, che rifugge da ogni tentazione di attingere alla classicità dei commenti musicali western.

Qualcuno ha opinato che “Lo straniero senza nome” sia da considerarsi un film surreale e che il suo protagonista sia in realtà il fantasma di un uomo assassinato a colpi di frusta, che egli rivela essere stato suo fratello (lo stesso spunto servirà a Eastwood per girare, oltre un decennio più tardi, “Il cavaliere pallido”). Usando le parole di Pezzotta, autore di una biografia sull’attore americano, “’High Plains Drifter’ fu considerato all’epoca poco più che un delirio narcisista di Eastwood, nutrito di machismo deprecabile e di plagi del cinema di Leone. In seguito si è rivalutato il personaggio dello straniero, le cui prepotenze verso i pavidi abitanti di Lago non solo sono temporanee e pedagogiche, ma obbediscono ad una logica più anarchicaa che fascista.” (Pezzotta, op. cit., p. 30).

Qualcuno ha opinato che “Lo straniero senza nome” sia da considerarsi un film surreale e che il suo protagonista sia in realtà il fantasma di un uomo assassinato a colpi di frusta, che egli rivela essere stato suo fratello (lo stesso spunto servirà a Eastwood per girare, oltre un decennio più tardi, “Il cavaliere pallido”). Usando le parole di Pezzotta, autore di una biografia sull’attore americano, “’High Plains Drifter’ fu considerato all’epoca poco più che un delirio narcisista di Eastwood, nutrito di machismo deprecabile e di plagi del cinema di Leone. In seguito si è rivalutato il personaggio dello straniero, le cui prepotenze verso i pavidi abitanti di Lago non solo sono temporanee e pedagogiche, ma obbediscono ad una logica più anarchicaa che fascista.” (Pezzotta, op. cit., p. 30).

In verità la trama non è molto dissimile da tante altre basate sulla vendetta. Lo “straniero” arriva in un villaggio affacciato sulla sponda di un lago – da cui il nome in spagnolo, che ha il medesimo significato in italiano – uccide tre uomini, maltratta gli abitanti e violenta (proprio così, senza possibilità di fraintendimenti) una donna in un fienile, andandosene poi in albergo a riposare. Dopo avere tolto la stella ad uno sceriffo indegno di portarla, nomina un nano per questo incarico e impone alla popolazione di dipingere di rosso tutti gli edifici, addestrando poi alcuni cittadini all’uso delle armi, sebbene con scarsi risultati. Infine cambia nome al paese, ribattezzandolo “Hell” (Inferno) per suggestionare coloro che stanno per giungervi, cioè la banda di malfattori che uccise a frustate il fratello dello “straniero”, senza che nessuno intervenisse a far cessare la tremenda esecuzione (immagine raccapricciante e crudelmente insistita che riaffiora spesso come flashback nel corso del film). Soltanto una donna – Sarah Belding, moglie di un albergatore – gli racconta la verità sull’assassinio dello sceriffo Jim Duncan, il fratello dello “straniero”, dicendogli di essere stata una delle poche ad opporsi al misfatto.

Eastwood se la porta in camera, la costringe (ancora una volta: allora è una mania) a subire le sue attenzioni di natura sessuale, ma questa volta lei gli cede perché affascinata dalla sua personalità. Viene da chiedersi quale sia stata l’opinione di Clint a proposito del gentil sesso, trattato, non solo in questo film, con durezza forse eccessiva, ma l’attore ammette in un’intervista a “Il Manifesto” nel 1985 di averne un’opinione elevata: “Nei miei film ho sempre affidato ruoli fondamentali alle donne, forti personalità piuttosto dominatrici.” (Pezzotta, op. cit., p. 7).

Il finale de “Lo straniero senza nome” è intuibile: il vendicatore uccide un bandito strangolandolo con la frusta, ne impicca un altro e uccide il terzo dopo averlo disarmato. Poi, se ne va a cavallo dal paese, ridotto ad un cumulo di rovine dopo aver fatto saltare alcuni edifici con la dinamite. A dispetto della sua crudeltà, il misterioso pistolero mostra la propria generosità svuotando un magazzino per regalare coperte ed altre mercanzie ad un gruppo di poveri Indiani.

Il film non ottenne nomination, ma una buona risposta del pubblico, che gli fece incassare 16 milioni di dollari, cioè tre volte la spesa sostenuta. Come c’era da aspettarsi, la critica più severa gli provenne da John Wayne, perché il soggetto – una cittadina composta sostanzialmente da vigliacchi che hanno lasciato uccidere il loro sceriffo senza aiutarlo – richiama quello di “Mezzogiorno di fuoco”, da lui bollato come “antiamericano”. L’anziano “Duca” replica infatti a Eastwood che gli abitanti di Lago non sono gli Americani che colonizzarono il Paese, ma appare chiaro che il patriottismo di Clint, benché indiscutibile, è molto meno sviscerato di quello di Wayne, possedendo una capacità di discernimento che si evidenzia in diversi suoi film.

D’altra parte, Eastwood, come già fece John Ford in passato, rifugge da qualsiasi catalogazione di stampo ideologico, confutando coloro che lo vorrebbero schierato politicamente con una certa corrente conservatrice o addirittura reazionaria: “Io ho sempre agito individualmente: conservatore su certi punti, liberal su altri.” (Pezzotta, op. cit., p. 7).

PARABOLE DISCENDENTI

All’incalzante ascesa dell’astro di Eastwood, corrisponde una costante flessione della stella di John Wayne, che dopo “Il Grinta” del 1969 non ha interpretato pellicole di grande rilievo. Nel 1970 sono usciti “Chisum” – una pseudo-biografia del ranchero John Simpson Chisum, vissuto fra il 1824 e il 1884 e compromesso con la Guerra della Contea di Lincoln (New Mexico) fra allevatori, alla quale aveva preso parte il fuorilegge Billy the Kid – e “Rio Lobo”, iniziato durante il conflitto secessionista e proseguito dopo la fine delle ostilità per catturare un traditore. Nessuno dei due film entusiasma più di tanto e neppure gli incassi appaiono esaltanti, sebbene sia “Chisum”, diretto da Andrew Victor Mc Laglen a realizzare gli introiti maggiori.

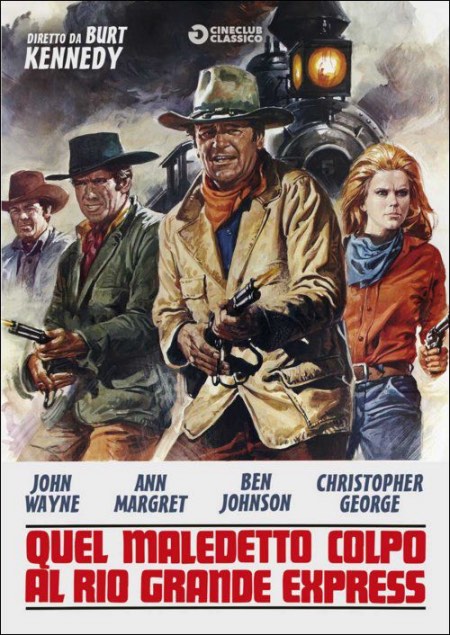

Dopo avere girato nel ’71 “Il grande Jake” e due anni dopo “I Cowboys” dei quali si è già parlato, il Duca interpreta nel 1973 “Quel maledetto colpo al Rio Grande Express” (“The Robbers”) un film prodotto da suo figlio Michael Wayne e diretto e sceneggiato da Burt Kennedy, con la fotografia di un esperto professionista quale William H. Clothier.

Fondato sull’azione – un gruppo di uomini ingaggiati dalla sedicente vedova Belinda Lowe (la bellissima attrice svedese Ann-Margret) e guidati dal burbero Lane (Wayne) per recuperare il frutto di una rapina al Rio Grande Express compiuto dal defunto marito – non manca tuttavia di humour e riesce ancora una volta a mettere in risalto le buone qualità del vecchio marpione, che, pur riconoscendo di essere troppo vecchio per cedere ai sentimenti, mostra la propria debolezza verso la Lowe. Suoi compagni nell’impresa sono attori noti al grande pubblico: Rod Taylor nella parte di Grady, Ben Johnson (Jesse) che si è appena conquistato un Oscar quale miglior attore non protagonista de “L’ultimo spettacolo”, di Peter Bogdanovich, Cristopher George (Calhoun) e Bobby Vinton (Ben Young). A dare loro la caccia una banda di fuorilegge e alcuni agenti della Pinkerton, fra i quali Ricardo Montalbàn. Alla fine, scoperto che Belinda, ottenuto il bottino grazie al buon cuore di Lane, non è altro che una mistificatrice ed ex prostituta, non rimarrà alla squadra da lei ingaggiata che darle la caccia.

Analizzando le sequenze del film ci si accorge subito che John Wayne non è più quello di un tempo. Adesso ha 66 anni e il suo fisico è stato minato da un cancro che per qualche anno l’attore si illuderà di avere debellato. Paradossalmente, il Duca risulta molto più convincente nelle parti da “vecchio” interpretate quand’era ancora giovane, in particolare nei panni dell’irriducibile Tom Dunson (“Il Fiume Rosso”, 1948) e del rassegnato capitano Nathan Brittles (“I cavalieri del Nord-Ovest”, 1949). Al riguardo, il regista Howard Hawks si era permesso una battuta nei suoi confronti, dopo avergli spiegato di dover impersonare la figura di un allevatore di mezza età. Trovandolo perplesso, perché aveva solo 41 anni, gli disse confidenzialmente: “Duca, lo diventerai abbastanza presto: perché non fai un po’ di pratica?” (Joseph Mc Bride, “Il cinema secondo Hawks”, Pratiche Editrice, Parma, 1992, p. 146).

Dopo “Il Grinta”, Wayne sembra accusare improvvisamente il peso degli anni e sarà soltanto un’impennata d’orgoglio a permettergli di concludere degnamente la sua lunghissima carriera allorchè Don Siegel lo proporrà per la parte de “Il pistolero” nel 1976. Qualcuno obietta che forse il Duca avrebbe dovuto ritirarsi prima, imitando la scelta che un altro “grande vecchio”, Randolph Scott – interprete di oltre 100 pellicole, molte delle quali considerate, talvolta a torto, western di “serie B” – aveva fatto nel 1962, dopo avere recitato con Peckinpah in “Sfida nell’alta sierra”. Scott concluse la sua lunga militanza nei panni di cowboy e cavaliere solitario andandosene a vivere nel suo ranch in California, dove sarebbe rimasto tranquillamente per altri 25 anni prima di spegnersi a Los Angeles.

Non si tratta soltanto di questo. L’avvento degli spaghetti western, dapprima rivoluzionario e per certi aspetti innovativo e poi sempre più cruento e invasivo, ha introdotto un modo diverso di concepire le trame. In qualche misura, anche Wayne e i registi che lo dirigono hanno subito questa influenza, ma per un uomo che ha alle sue spalle film quali “I cavalieri del Nord-Ovest”, “Sentieri selvaggi”, “Un dollaro d’onore”, “La battaglia di Alamo” e “L’uomo che uccise Liberty Valance”, il cambiamento dev’essere comunque difficile da accettare.

I melanconici ufficiali come il capitano Brittles sono scomparsi dallo schermo, come pure i Davy Cockett votati alla morte per difendere una causa e gli sceriffi tutti d’un pezzo come il Chance che affronta la banda di Nathan Burdette. Attori come Clint Eastwood hanno trasformato radicalmente la figura del cavaliere solitario inaugurata da Alan Ladd con “Shane” e proseguita dal Duca in “Sentieri selvaggi”, facendone degli spietati giustizieri simili ad ectoplasmi scaturiti dal peggiore degli inferni. Il West non è più tale, la sua rappresentazione cinematografica è mutata e la sua “descrizione è diventata sempre più triste negli anni”, come avrebbe sottolineato il regista e critico Bogdanovich nei suoi lunghi colloqui con John Ford (Peter Bogdanovich, “Il cinema secondo John Ford”, Pratiche Editrice, Parma, 1990, p. 95). Forse “Wayne, superati i sessant’anni, si rese conto di dover dare alla gente ciò che voleva. E apparentemente ciò che voleva era sangue, tanto sangue…Wayne, riluttante, cedette alla tendenza generale; i suoi film più recenti contengono alcune delle scene più cruente mai apparse sullo schermo: in Big Jake (Il grande Jake) ci sono due delle sparatorie più sanguinose della storia del cinema…” (Alan G. Barbour, “John Wayne”, Milano Libri Edizioni, 1979, p. 123).

I melanconici ufficiali come il capitano Brittles sono scomparsi dallo schermo, come pure i Davy Cockett votati alla morte per difendere una causa e gli sceriffi tutti d’un pezzo come il Chance che affronta la banda di Nathan Burdette. Attori come Clint Eastwood hanno trasformato radicalmente la figura del cavaliere solitario inaugurata da Alan Ladd con “Shane” e proseguita dal Duca in “Sentieri selvaggi”, facendone degli spietati giustizieri simili ad ectoplasmi scaturiti dal peggiore degli inferni. Il West non è più tale, la sua rappresentazione cinematografica è mutata e la sua “descrizione è diventata sempre più triste negli anni”, come avrebbe sottolineato il regista e critico Bogdanovich nei suoi lunghi colloqui con John Ford (Peter Bogdanovich, “Il cinema secondo John Ford”, Pratiche Editrice, Parma, 1990, p. 95). Forse “Wayne, superati i sessant’anni, si rese conto di dover dare alla gente ciò che voleva. E apparentemente ciò che voleva era sangue, tanto sangue…Wayne, riluttante, cedette alla tendenza generale; i suoi film più recenti contengono alcune delle scene più cruente mai apparse sullo schermo: in Big Jake (Il grande Jake) ci sono due delle sparatorie più sanguinose della storia del cinema…” (Alan G. Barbour, “John Wayne”, Milano Libri Edizioni, 1979, p. 123).

Se la sua non è una resa, si tratta di una dolorosa accettazione di un cambiamento al quale la sua generazione non può più opporsi.

Il mutamento è evidente in “La stella di latta” (“Cahill, U.S. Marshal”) del 1973, da un romanzo di Barney Slater, diretto da Mc Laglen, sceneggiato da Harry Julian Fink, con la fotografia di Joseph F. Biroc e le musiche del celebre Elmer Bernstein. Il sapore del declino si percepisce in ogni suo passaggio: lo sceriffo Cahill (Wayne) vedovo e con due figli sbandati, che si mettono insieme ad Abe Fraser (George Kennedy) per svaligiare una banca, deve cercare di recuperare ciò che resta della sua famiglia andata a rotoli. Servendosi dell’aiuto del Comanche Piè Leggero (che nella versione italiana diventa Cervo Nero, interpretato da Neville Brand) riesce alla fine a spuntarla recuperando il bottino della rapina ed evitando ai figli Danny (Gary Grimes) e Billy (Clay O’Brien) una severa condanna. Il film, prodotto dalla Batjac e ambientato dalle parti di Durango, in Messico, non superò di molto i 3 milioni di dollari di incasso e venne giudicato severamente dallo stesso Wayne, che lo definì, in un’intervista radiofonica, un lavoro “girato male”.