Gli oscar del cinema western – 12

A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

SPAGHETTI WESTERN

A partire dalla metà degli Anni Sessanta, il western italiano finì per sovvertire tutti i canoni tradizionali impostati da Hollywood in oltre mezzo secolo di cinema, introducendo sia nuove tecniche di ripresa che innovazioni nello svolgimento dell’azione. Un’altra novità fu l’utilizzo di colonne sonore di notevole supporto alla dinamica dell’azione, nelle quali eccelse senza rivali il grande Ennio Morricone.

In generale, lo spaghetti-western, così ribattezzato da un critico inglese, benché poggiasse su alcuni stereotipi di base della storia del West, si discostava parecchio dal genuino filone che per decenni aveva portato avanti la leggenda della Frontiera.

In primo luogo, nei film italiani mancano quasi del tutto i Pellirosse, che furono i primi a dare impulso al genere, una volta accettato che non è “L’assalto al treno” la prima pellicola western della storia, ma il quasi contemporaneo “Kit Carson” come si è precisato in precedenza. Al di là di questa puntualizzazione ed anche ammesso che non sia vera, rimane il fatto che molti dei primi successi cinematografici si devono a Thomas Ince, David Griffith e Cecil B. De Mille e alle loro pellicole in cui il Pellerossa è una componente essenziale, da “Custer’s Last Fight” a “The Battle of Elderbush Gulch”, da “Iola’s Promise” a “The Squaw Man”. L’Indiano, come scrisse lo scrittore e critico americano Leslie Fiedler (“Il ritorno del Pellerossa”) è l’essenza stessa dell’America e la cultura western non può in alcun modo prescindere dalla sua presenza senza correre il rischio di snaturarsi.

Sergio Leone liquidò il problema, in un’intervista, fornendo una giustificazione oggettivamente inappuntabile: “Gli Indiani rientrano perfettamente nel mio quadro del West, ma non nel mio discorso cinematografico: se dovessi inserirli in un film, li vorrei autentici, e oggi come oggi è quasi impossibile trovarli” (Francesco Mininni, “Sergio Leone”, Il Castoro Cinema, Milano, 1994, p. 7). In compenso, data la facilità con cui si potevano reclutare comparse dalla pelle abbronzata e i tratti somatici similari, fu molto più agevole far comparire i Messicani nei film prodotti in casa nostra, anche perché spesso gli esterni venivano girati in Spagna. Col tempo, i western italiani si ritrovarono zeppi di finti Messicani, senza mai avervi inserito un solo Pellerossa.

Dal 1961 al 1977 l’euro-western – includendovi anche le produzioni germaniche, francesi, spagnole e jugoslave – gettò sul mercato 600 film, gran parte dei quali di matrice italiana o realizzati in co-produzione con Germania o Spagna. Massimo Moscati, nell’opera già citata, ne elenca 407, girati in terra spagnola, nel Lazio, in Abruzzo e in qualche altra regione d’Italia. Poiché il suo libro “Western all’italiana” venne pubblicato nel 1978, non tiene conto di titoli quali “Il mio West” di Giovanni Veronesi (1978) “Jonathan degli orsi”, di Enzo G. Castellari (1993) e di qualche altro, sicchè il numero complessivo dei western caserecci è da ritenere senz’altro più elevato.

Un altro rilievo è che sui circa 200 western prodotti dal 1963 al 1968 a livello mondiale, 63 erano spaghetti western, con una percentuale che supera il 32%, ma l’influenza del filone italiano va ben oltre il discorso quantitativo. Per molti cineasti di Hollywood, rassegnatisi troppo presto alla scomparsa del genere, l’exploit di film come quelli leoniani diede lo stimolo a mettere in cantiere nuove pellicole di pistoleri, sceriffi e bounty killer, anche a costo di dimenticare completamente gli Indiani.

Premesso ciò, sebbene da un certo punto di vista il western nazionale avesse contribuito notevolmente a rilanciare un genere agonizzante, sotto altri aspetti ne accelerò la fine, almeno fino a quando alcuni registi non riuscirono a rilanciarlo abbracciando la nuova filosofia del revisionismo. “Ci volle un manipolo di desperados italiani (Leone, Tessari, Corbucci, tutti provenienti dal mitologico)” scrive Maurizio Colombo in un suo articolo “per scoprire la nuova miniera d’oro lasciata a disposizione dagli Americani. Questi registi si dimenticarono delle buone regole imposte da Hollywood e diressero i western che tutto il pubblico aveva sempre sognato di vedere: quelli che andavano al sodo, pieni di sparatorie e di morti ammazzati. In fondo, era una rilettura del West fatta da uomini che…non avevano tempo da perdere con storie d’amore e tante chiacchiere.” (“Almanacco del West”, Sergio Bonelli Editore Milano, 1994, p. 133).

Le trame che animavano i nuovi film, inizialmente più o meno originali, finirono presto per scadere in una irritante ripetitività se non addirittura nella banalità, riproponendo pedissequamente storie e personaggi sempre più crudeli e assetati di sangue o di vendetta, disumanizzati fino al punto da risultare rivoltanti. Man mano che tale tendenza si accentuava, mentre gli Indiani venivano completamente archiviati, perdevano valore i veri conquistatori del West: gli esploratori, i cacciatori di pellicce, le guide di carovane, i pionieri e le donne, che avevano faticato decenni per conquistarsi un ruolo importante nella filmografia western. A proposito di quest’ultima considerazione, soltanto Leone se ne ricorderà nel suo “C’era una volta il West”, facendo riemergere prepotentemente la figura femminile (Claudia Cardinale) quale elemento portante e decisivo della stabilizzazione del West. Per qualcuno, si tratterà dell’inizio del matriarcato; per altri, più verosimilmente della definitiva stabilizzazione di una società, popolata di vagabondi, gente senza scopo, fuorilegge, giocatori d’azzardo e avventurieri, maturata all’insegna della provvisorietà e dell’improvvisazione.

Un’altra osservazione di Maurizio Colombo sembra eccessiva soltanto se collegata alla filmografia di Leone: “Gli spaghetti western sono azione pura: storie di vendette, duelli, rapine, sfide, tradimenti, con il pedale dell’acceleratore spinto al massimo, in un crescendo di violenze, azione e morti coreografiche“ (Colombo, cit., p. 135) ed è condivisibile l’opinione di Sergio Bonelli, laddove afferma: “Gli spaghetti mi piacciono, ma non al cinema. Specialmente se hanno troppa salsa al pomodoro (vale a dire sangue e violenza tanto eccessivi quanto gratuiti) come il western all’italiana.” (“Almanacco del West”, Sergio Bonelli Editore, Milano, 1994, p.130).

In altri termini, il nuovo filone, che agli inizi introduceva in buona fede elementi fortemente innovativi rispetto alla traccia ormai stancamente seguita dal cinema hollywoodiano, rischia di trasformarsi in un’operazione esclusivamente commerciale: bassi costi di lavorazione e lauti guadagni, almeno fino a quando la saturazione non raggiunge il culmine, provocando il rigetto delle platee. Il West non c’è più, l’America – quella dei pionieri, dei cowboy, degli Indiani – si è dissolta e le immagini che si vedono sullo schermo, sempre più abissalmente lontane dalla realtà storica, rappresentano una dimensione che non può trovare alcuna collocazione nei trascorsi della Frontiera, neppure alludendo alle sue elaborazioni leggendarie. Neanche i duelli condotti con esasperante lentezza possono avere un senso e legittimano il sarcasmo del critico Charles Silver: “Il West di Leone è il West del surrealismo, e, come l’arte surrealista, non ha valori genuini in termini umani ed umanistici (…) Nei western tradizionali gli uomini uccidono i loro simili per amore, odio o denaro. Nei film di Leone lo fanno per l’effetto estetico.” (Charles Silver, “I film western”, Milano Libri Edizioni, 1980, p. 131). Al riguardo, un parere autorevole venne espresso da Sam Packinpah, che, definì i western di Leone “perfetti passatempi ben imbottiti di humour” e pur riconoscendo che fossero “molto ben fatti e diretti ottimamente” concluse: “non ci trovo la reale memoria del West… non trovo assolutamente nei suoi personaggi qualcosa che appartenga sul serio al West.” (Valerio Caprara, “Sam Peckinpah”, Il Castoro Cinema, Firenze, p. 8).

Ma è bene ribadire che il vero destinatario degli strali di alcuni critici non fu tanto il regista romano di “Per un pugno di dollari”, quanto piuttosto la schiera di suoi eredi o imitatori, che strapazzarono il genere fino al punto da trasformarlo in una serie infinita di grottesche parodie, oscillanti fra la mediocrità, la volgarità e la bruttezza.

CAVALLEGGERI IN AZIONE

Nel 1964 si registra anche un cauto ritorno al tradizionale proscenio del West, lasciando da parte per un momento pistoleri e cacciatori di taglie. Il merito è di tre registi, che danno vita ad altrettanti film ancorati al mito della cavalleria americana e delle sue battaglie contro i Pellirosse.

John Ford chiude il discorso sulla Frontiera con “Cheyenne Autumn” distribuito in Italia con un titolo poco attinente – “Il grande sentiero” – copiato dalla pellicola di Raoul Walsh, prodotta nel 1930, che aveva John Wayne come protagonista. Il copione è tratto da un soggetto di Howard Fast e Mari Sandoz, quest’ultima nota come autrice della biografia storica “Cavallo Pazzo, lo strano uomo degli Oglala”. La sceneggiatura è di James R. Webb, la fotografia di William H. Clothier e la colonna sonora di Alex North, definita obiettivamente dal regista, senza mezzi termini, “una brutta musica” (Bodganovich, op. cit., p. 98).

Nel suo ultimo lavoro sul West, Ford si accosta nuovamente alla storia, presentando a modo suo la ricostruzione della fuga dei 300 Cheyenne di Coltello Spuntato e Piccolo Lupo dalle riserve dell’Oklahoma nel 1878 per raggiungere le antiche sedi del Nord. In questa vicenda, l’esercito deve assolvere all’ingrato compito di fermarli per ricondurli all’agenzia, guidato dal capitano Thomas Archer (Richard Widmark). Dopo molte vicissitudini e tentativi di aiutare gli Indiani, portati avanti dalla bella insegnante quacchera Deborah Wright (Carroll Baker) e osteggiati dal bieco capitano Oscar Wessels (Karl Malden) la tragedia finale verrà scongiurata dall’intervento del ministro Carl Schurz (Edward G. Robinson) che riconosce la fondatezza delle ragioni dei fuggitivi. Nel complesso, un film debole, costoso – 4 milioni di dollari – che non recupera completamente le spese sostenute e non può mirare ad alcun premio. Neppure in questa pellicola Ford rinuncia alla propria ironia, inserendovi qualche ripresa con lo storico marshal Wyatt Earp, trasformato dall’interpretazione di James Stewart in un’autentica caricatura. A proposito del tema trattato, il regista avrebbe detto: “Desideravo farlo da molto tempo…per mostrare il loro (quello degli Indiani) punto di vista” (Bogdanovich, op. cit., p. 97) quasi fosse una parziale compensazione per i torti loro inflitti dagli Americani.

Soprendentemente il film – che non rispetta affatto la realtà dei fatti, come tutti quelli diretti da Ford – valse una nomination all’Oscar a William Clothier e un’altra al Golden Globe per l’attore Gilbert Roland, per il ruolo del capo Coltello Spuntato, ma senza risultato.

Anche Raoul Walsh gira il suo film conclusivo nel 1964: “A Distant Trumpet”, doppiato in Italia con il banalissimo titolo di “Far West”. Si tratta anche in questo caso di un western dalla parte degli Indiani (sul genere soffia ormai il vento del revisionismo) che questa volta sono gli Apache. Il tenente Matthew Hazard (Troy Donahue) ufficiale fresco d’accademia, inviato nel lontano presidio di Fort Delivery, in Arizona, deve vedersela con i seguaci di Aquila Guerriera (banalizzato anch’esso nella traduzione italiana in Falco Nero) e la tentazione della bellissima Kitty Mainwarring (Suzanne Pleshette) già sposata con un altro ufficiale. Hazard, dopo avere inseguito gli Apache in territorio messicano per ordine del generale Alexander Quaint (James Gregory) dovrà perorarne la causa a Washington per impedire che vengano deportati in Florida, chiara allusione alla vicenda storica di Geronimo.

Girato in Arizona e New Mexico, come in altri film di Walsh la spettacolarità delle immagini di movimento – particolarmente le manovre compiute dalla cavalleria quando affronta gli Indiani, fin troppo imponente per il compito che deve assolvere – sembra essere predominante, tenuto conto anche dello scarso carisma dei protagonisti. Donahue è un attore molto popolare, soprattutto tra il pubblico femminile, dopo l’interpretazione di “Scandalo al sole” (1959) e “Vento caldo”, entrambi di Delmer Daves. Suzanne Pleshette, che ha avuto una parte ne “Gli uccelli” di Alfred Hitchcock (1963) è più affascinante che convincente. Neppure le intemperanze di una guarnigione militare indisciplinata, dedita all’alcool e alle prostitute di passaggio, può costituire una novità assoluta per il western, perché già affrontata, con toni senz’altro più drammatici, da Gordon Douglas nel suo “L’avamposto degli uomini perduti”. Giustamente il critico e regista Peter Bogdanovich definì il film “uno dei più fiacchi lavori di Walsh, soprattutto per un cast insopportabilmente pessimo e una trama prevedibile.”

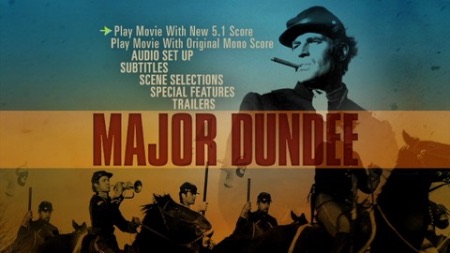

Assai più quotato, rimanendo sempre sul tema della cavalleria impegnata contro i Pellirosse, “Sierra Charriba”, dell’emergente Sam Peckinpah. Intitolato nella versione originale “Major Dundee”, sceneggiato da Harry Julian Fink autore del soggetto e dallo stesso Peckinpah, si avvale della fotografia di Sam Leavitt e delle musiche di Daniele Amfitheatrof, un russo che aveva già composto decine di colonne sonore per il cinema e per la televisione. La vera forza del film è la statura artistica degli attori impiegati: Charlton Heston (maggiore Amos Dundee) Senta Berger (Teresa Santiago) Richard Harris (capitano sudista Benjamin Tyreen) James Coburn (guida Samuel Potts) Ben Johnson (sergente Chillum). Vi ha un ruolo anche l’italo-svizzero-tedesco Mario Adorf (sergente Gomez) che comparirà in altri western. La lavorazione fu comunque assai tribolata e il produttore Jerry Bresler della Columbia Pictures impose numerosi tagli, riducendo il film da 278 a 156 minuti. Peckinpah ebbe con lui una serie di scontri, rischiò di essere sostituito alla regia, ma riuscì ad andare avanti grazie all’appoggio dei suoi attori, specialmente Heston, il quale, pur di continuare le riprese, rinunciò a 300.000 dollari del proprio cachet.

La trama prende vagamente spunto da “Rio Bravo” di Ford, nel quale un reparto militare deve sconfinare nel Messico per liberare alcuni ostaggi catturati dagli Apache. In “Sierra Charriba” il maggiore Dundee, comandante di un campo di prigionieri sudisti, deve compiere una missione analoga per ragioni identiche, ma essendo a corto di uomini, chiede ai Confederati di unirsi a lui. Una volta varcato il confine internazionale, l’ufficiale si troverà a fronteggiare, oltre agli Indiani, le truppe francesi che appoggiano l’imperatore Massimiliano. Fra una marcia e l’altra, Dundee intreccia una storia d’amore con la moglie di un chirurgo austriaco (Teresa) ma il feeling sarà spezzato dal tradimento dell’uomo. Dopo avere sgominato gli Apache con uno stratagemma, nel finale il reparto viene nuovamente assalito dai Francesi mentre è sul punto di riattraversare il Rio Grande e i Sudisti di Tyreen, con i quali vi sono stati numerosi screzi durante la spedizione, si battono valorosamente per fermarli. Il capitano Tyreen cade, insieme ad altri suoi uomini, per una causa che apparentemente non lo riguarda, ma che prelude in realtà alla riunificazione fra Nord e Sud al termine del conflitto, tema che Andrew V. Mc Laglen sfrutterà ulteriormente nel suo “I due invincibili” nel 1969.

Il film venne variamente interpretato dalla stampa. Per il francese “L’Express”, era “da inserire nel Pantheon del western”; altri ritennero il giudizio esagerato, mentre Peckinpah sostenne che il lavoro si potesse valutare soltanto nella sua versione originale, che i tagli avevano impoverito e stravolto. Perfino il finale, dove i personaggi principali morivano al completo, venne rifatto e Peckinpah si arrabbiò a tal punto da chiedere di depennare il suo nome dallo staff.

Non essendo possibile, per smaltire il proprio disappunto si prese una sbornia protrattasi per alcuni giorni.

Fuori dalle diatribe, “Sierra Charriba” gravita intorno alla figura centrale di Dundee, una sorta di “signore della guerra” alla quale sembra votato anima e corpo, perché “la guerra permanente è la sua unica ragione di vita”. Il suo esercito “ruba, ricatta, assassina ed al suo interno è lacerato da rivalità micidiali (bianchi contro neri, sudisti contro yankee, guide indiane contro sergenti spagnoli); semina e subisce la morte…” (Caprara, op. cit., p. 50). Gli altri personaggi, per quanto ben caratterizzati, rimangono abbastanza in ombra di fronte alla sua presenza dominante, dall’evanescente capo Sierra Charriba (Michael Pate) ucciso da un militare di truppa, alla bella Teresa (Senta Berger) umiliata dalla relazione occasionale di Dundee con una Messicana qualsiasi. Soltanto Tyreen (Harris) e lo scout Potts (Coburn) riescono a tenere testa allo scatenato maggiore, presuntuoso quanto l’indimenticato colonnello Turner de “Il massacro di Fort Apache” e audace fino all’eccesso, avendo un debito con il proprio oscuro passato. Gli Indiani fanno la figura delle semplici comparse, anche perché le scene più violente che li vedono protagonisti – il massacro della famiglia Rostes mentre festeggia Halloween – vengono eliminate per espressa disposizione di Bresler, che Peckinpah definirà “un folle, un folle paranoico…un tipo pericoloso il cui piacere principale è stato quello di demolire tutto ciò a cui tenevo, e lo ha fatto davvero senza motivi precisi. Ci sono tagli che si possono giustificare con ragioni commerciali: in questo caso, mai” (Caprara, op. cit., p. 49).

Gli incassi, per un film costato quasi 4 milioni di dollari, non furono affatto entusiasmanti, nonostante l’apprezzamento espresso dalla maggior parte della stampa.

A distanza di oltre mezzo secolo, però, si può ritenere “Sierra Charriba” un grande western, sebbene a digiuno di premi significativi.