Gli oscar del cinema western – 16

A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

IL MUCCHIO SELVAGGIO

Sam Peckinpah si era dimostrato rivoluzionario e contestatore fin dagli esordi, mettendosi spesso in urto con produttori e attori. La sua visione del western prende spunto da una base classica per evolvere in maniera originale quanto imprevedibile, ma i suoi lavori sono sempre ascrivibili al genere. La critica ne ha fatto spesso il proprio bersaglio, attaccandolo per le numerose scene intrise di violenza e crudeltà, accostandolo talvolta ai western di matrice italiana e spagnola, benché il legame appaia piuttosto debole.

Lo stesso regista, pur senza manifestare un aperto disprezzo verso lo spaghetti western, parlando dei film di Leone non aveva esitato a sottolineare: “Non trovo assolutamente nei suoi personaggi qualcosa che appartenga sul serio al West.” (Valerio Caprara, “Sam Peckinpah” cit., p. 8). Quanto alla violenza, aveva risposto all’ipocrisia dei suoi detrattori commentando semplicemente di non averla inventata lui e che, comunque, rientrava in un riconoscimento della “natura animale dell’uomo” (Caprara, op. cit., p. 16).

Premesso ciò, ricordando che “Sfida nell’alta sierra” era stato bollato come “il più brutto film dell’anno”, mentre, condividendo il parere di qualche altro esperto, si trattò di “un film meraviglioso, come del resto lo furono anche i seguenti” (Maurizio Colombo, “La vita e il cinema di Sam Peckinpah”, in “Almanacco del West 1995”, p. 141) neppure “Il mucchio selvaggio” (“The Wild Bunch”) del 1969 poteva andare esente da critiche.

Tratto da un romanzo di Roy N. Sickner e sceneggiato da Walon Green, con la splendida fotografia del noto Lucien Ballard e le pregevoli composizioni musicali di Jerry Fieldings e Ross Hastings, segue le peripezie di un gruppo di fuorilegge americani che, dopo un fallito assalto ad una banca in territorio statunitense, sconfina nel Messico, trovandosi nel bel mezzo della rivoluzione del 1914. Il capo della banda è Pike Bishop (William Holden, impegnato in una delle sue parti migliori) coadiuvato da Dutch Engstrom (Ernest Borgnine) Tector Gorch (Ben Johnson) suo fratello Lyle Gorch (Warren Oates) e dal giovane messicano Angelo (Jaime Sanchez). Inseguiti da un gruppo di volontari ingaggiati dalle ferrovie e capeggiati da Deke Thornton (Robert Ryan) antico compagno di malefatte di Bishop, i banditi vengono a trovarsi faccia a faccia con i soldados del generale Mapache (Emilio Fernandez) che si oppongono agli uomini di Pancho Villa. Dopo avere stabilito un patto con il crudele ufficiale – che ha fatto arrestare e torturare il gregario Angelo, colpevole di avere ucciso la propria ex fidanzata, divenuta amante di Mapache – procurandogli un carico d’armi, i quattro fuorilegge superstiti decidono di affrontare la situazione a modo loro, sfidando il generale e i suoi accoliti mentre è in pieno corso una festa. Al rifiuto di liberare Angelo, che viene barbaramente sgozzato sotto gli occhi degli Americanos, si scatena la furia di questi ultimi, che, dopo avere ucciso Mapache ed alcuni suoi ufficiali, compiono una strage, distruggendo tutto il contingente militare e parte della popolazione civile del villaggio.

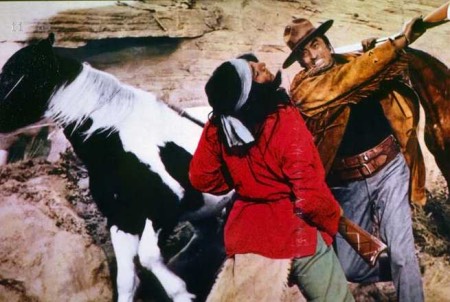

La bella locandina

Nella carneficina, soccombono anch’essi, dopo essersi battuti fino allo stremo delle forze, seminando la morte dovunque con una mitragliatrice, alcune bombe e i loro fucili a ripetizione. La scena finale, dei superstiti messicani che abbandonano le case e gli avvoltoi che vengono a posarsi sui corpi dei cadaveri, accompagnata dalle malinconiche note de “La Golondrina”, è una delle più emotivamente coinvolgenti dell’intera storia del cinema western.

“Il mucchio selvaggio” è un capolavoro che si può definire irripetibile: un inno all’amicizia virile, al senso dell’onore che legano anche personaggi fuori dalla legge, spingendoli al sacrificio estremo per un principio. “Il ventesimo secolo non ha spazio per loro” scrive Maurizio Colombo “così questi desperados decidono di uscire dallo sporco mondo, dominato dal profitto e dal tradimento, nell’unico modo che conoscono, combattendo.” (Colombo, cit., p. 146). Se Peckinpah era considerato da parte di qualche critico o collega un perdente, destinato ad una fine prematura (che si stava preparando da solo bevendo smodatamente) ciò che contava per lui “era che i perdenti sapessero andarsene con dignità, uscendo con stile dal mondo che, per ragioni sue, non vuole avere niente a che fare con loro.” (Colombo, cit., p. 138).

Girato nella Valley of Fire del Nevada con un budget di 6 milioni di dollari, il film, che rappresenta la definitiva consacrazione del regista come professionista di altissimo livello, avrebbe dovuto portare a casa qualche premio significativo. In effetti ottenne 2 nomination all’Oscar (miglior sceneggiatura originale a Green, Sickner e allo stesso Peckinpah e miglior colonna sonora a Jerry Fielding) ma non ne vinse nemmeno uno. Nel 1970 Lucien Ballard, autore della fotografia, si consolerà con il premio dalla National Society of Film Critics: un po’ poco, se si considera il valore della pellicola, ma è noto quanto Peckinpah fosse inviso a molte personalità del cinema e di lui si racconta che in alcune occasioni venne addirittura alle mani con qualche attore.

Ragguardevole l’incasso, che supera gli 11 milioni di dollari. Il regista avrà modo, negli anni immediatamente successivi, di mettersi ancora più in vista con altri western quali “La ballata di Cable Hogue”, “Pat Garrett e Billy the Kid” e “L’ultimo buscadero”, confermandosi come uno dei più brillanti innovatori del genere.

INDIANI, VITTIME E CATTIVI

Quando il revisionismo aleggia ormai nell’aria da alcuni anni, condizionando fortemente la produzione western a tutti i livelli, vi sono cineasti che pensano di riesumare la figura dell’Indiano irriducibile, quale appariva il Massai di Aldrich ne “L’ultimo Apache”, dandogli tuttavia connotazioni differenti. E’ il caso di “Ucciderò Willie Kid” di Abraham Polonsky – regista messo all’indice dalla famigerata Commissione Mc Carthy nel 1951 come “antiamericano” e costretto a lavorare con dei prestanome in qualche film – ma anche del discusso “La notte dell’agguato” di Robert Mulligan, capace di suscitare le ire di un pubblico dichiaratamente schierato a favore delle ragioni dei Pellirosse.

Polonsky, che fino a quel momento non ha diretto personalmente alcun western, si ispira al libro di Harry Lawton, che narra la vera storia di un Paiute soprannominato Willie Boy (il titolo originale è infatti “Tell Them Willie Boy is Here”, come il romanzo pubblicato nel 1960) che fece parlare di sé nel 1909 dopo una fuga dalla riserva in cui era confinata la sua tribù.

Polonsky, che fino a quel momento non ha diretto personalmente alcun western, si ispira al libro di Harry Lawton, che narra la vera storia di un Paiute soprannominato Willie Boy (il titolo originale è infatti “Tell Them Willie Boy is Here”, come il romanzo pubblicato nel 1960) che fece parlare di sé nel 1909 dopo una fuga dalla riserva in cui era confinata la sua tribù.

La storia è triste e patetica. Il giovane Pellerossa (attore Robert Blake) uccide il padre della ragazza Lola di cui è innamorato (Katherine Ross) perché è contrario all’unione. L’aiuto sceriffo Cristopher Cooper (Robert Redford) ha il compito di catturarlo, ma sulla sua scia si muovono una serie di personaggi, cacciatori di fama e malati di protagonismo, che gli complicano le mosse, badando soltanto ad intascare la taglia o a portare a termine l’impresa per potersene gloriare, proprio mentre il presidente degli Stati Uniti, Alphonso Taft, è in visita da quelle parti. Cooper ha anche seri problemi con la dottoressa Elizabeth Arnold (Susan Clark) un’antropologa con tanto di specializzazione della John Hopkins University, che riveste l’incarico di funzionario della riserva, essendo legato a lei da una tormentata relazione. La caccia al Kid, braccato da più parti, prosegue lasciando intuire il tragico destino che attende l’Indiano e toccherà proprio al tutore della legge mettere la parola fine alla sua disperata corsa verso la libertà, scoprendo che nell’ultimo fatale scontro la sua vittima aveva l’arma scarica. Cooper si opporrà ad ogni tentativo di strumentalizzare l’evento da parte degli assatanati inseguitori, facendo bruciare il corpo del Kid e dicendo loro che “il tempo dei souvenir è finito.”

Dunque, una bella favola dal sapore crepuscolare, perché nell’epoca in cui è ambientata, il West non è più quello dei miti e le tribù pellirosse hanno smesso da decenni di combattere i Bianchi. Il finale voluto da Polonsky, dai risvolti politici, suona anche come un pugno allo stomaco della leggenda che farà preoccupare la casa produttrice Universal, timorosa di eventuali contestazioni da parte dei più conservatori.

Sceneggiato dallo stesso Polonsky, con la fotografia di Conrad L. Hall e le musiche di Dave Grusin, “Ucciderò Willie Kid” riesce soltanto ad infiammare i difensori del Pellerossa bistrattato, facendo discreti incassi dell’ordine di qualche milione di dollari, ma rimanendo lontano dall’olimpo dei film premiati. Rappresenta comunque un punto fermo per i revisionisti che intendono riesaminare criticamente la storia della conquista del West, inquinata per anni da cinema e letteratura schierati da una sola parte.

Maggiori discussioni e accanite polemiche scatena invece “La notte dell’agguato”, basato sul romanzo “The Stalking Moon” di Theodore V. Olsen e diretto da Robert Mulligan, regista nel 1962 del famosissimo “Il buio oltre la siepe”, vincitore di 3 premi Oscar.

Che l’autore della storia non parteggi eccessivamente per gli Indiani lo dimostrerà anche nel romanzo da cui Ralph Nelson ricaverà il polemico “Soldato blu”, stravolgendo pressoché completamente gli intenti narrativi del libro. Per “La notte dell’agguato”, così come viene realizzato cinematograficamente, non sorge alcun dubbio che la figura negativa sia quella del capo apache Salvaje (Kataua nella versione italiana, un nome assai improbabile nella lingua athabaska) che compie ogni sorta di crudeltà per riprendersi la moglie bianca e il figlio avuto da lei con la violenza, dopo che un solitario scout civile dell’esercito ha accettato di tenerli presso di sé in un ranch acquistato nel New Mexico. In conclusione, Mulligan si becca del ‘fascista’ e del ‘razzista’, perché secondo alcuni critici l’Indiano avrebbe tutti i diritti di riprendersi la moglie e il figlio dai Bianchi, che gli hanno già portato via la terra e modificato i costumi di vita. Per chi conosce a fondo la storia del West e della sua conquista, sono invece simili osservazioni ad apparire discutibili e discriminatorie.

La donna bianca rapita Sarah Carver (Eva Marie Saint) da Kataua (Nathaniel Narcisco) è nella stessa condizione di tutte le altre prigioniere catturate da una tribù pellerossa dal XVII al XIX secolo. Quando la sventurata vittima evitava lo stupro di gruppo – ed era già da considerarsi, grottescamente, una fortuna! – diveniva forzatamente la squaw di un guerriero e subiva le sue violenze fino a quando non veniva ceduta o scambiata con qualche mercanzia, solitamente cavalli o armi di un certo pregio, oppure liberata dietro riscatto o nel corso di un’operazione militare. I figli che la malcapitata aveva in cattività, talvolta anche quattro o cinque, erano il frutto di tale violenza, continuata spesso per anni. Nessuna giustificazione può dunque essere concessa al Kataua di turno, la cui unica attenuante potrebbe risiedere in un costume atavico in uso presso tutti i popoli del Nordamerica da molto tempo prima dello sbarco di Colombo. In conclusione, chi ha voluto affrontare il film sotto questo aspetto, si è impegnato in una battaglia perduta in partenza sotto l’aspetto etico. Kataua non insegue lo scout Sam Varner (Gregory Peck) per amore della propria famiglia, né per recuperare chi gli è stato illegittimamente sottratto: lo fa per orgoglio ferito, frustrazione, oppure perché è la sua ultima possibilità di sentirsi ancora un guerriero dopo la sconfitta della sua tribù. Il suo comportamento è consequenziale, traducendosi nella caccia accanita e senza esclusione di colpi per riavere ciò che considera di sua esclusiva proprietà: una proprietà che si è assicurato con la forza e la prevaricazione, annichilendo la volontà della donna catturata fino ad asservirla completamente ai propri voleri.

Fatta questa precisazione, sembra più logico analizzare “La notte dell’agguato” in un’ottica completamente diversa, sottolineando i notevoli pregi del film, che a volte risiedono in particolari apparentemente ininfluenti sulla dinamica dell’azione. Mulligan si dimostra un vero maestro nel creare un thriller-western come ne sono stati prodotti pochi. A questo proposito ha ragione Viganò laddove afferma: “Raramente il cinema ha saputo restituire con tanta forza il fascino terribile della caccia all’uomo: sguardi impauriti, corse improvvise, trappole invisibili, pause per odorare l’aria o percepire il più piccolo rumore…” (Viganò, op. cit., p. 179). Ma la potenza espressiva del suo lavoro affiora anche dalle scene di momentanea quiete, quando la minaccia del guerriero è ancora lontana o sembra svanita: l’attesa della ex prigioniera e del suo bambino in una stazione deserta del New Mexico, la loro salita su un colle da dove si domina un’area vastissima, fino all’Arizona, la terra dove entrambi hanno vissuto fino a pochi giorni prima, i lunghi silenzi della improvvisata famiglia di Varner mentre è riunita a tavola nella sua fattoria, che evidenziano sia la palpabile paura della donna per il ritorno del marito indiano, quanto il disagio dello scout, un solitario che forse non ha mai avuto una moglie ovvero l’ha perduta da tanto tempo.

Se il finale, con la sequenza di Varner che abbatte l’Apache con tre colpi di fucile sparati in rapida successione è da classico western, tutto il resto ha i contorni di un dramma che pochi registi hanno saputo narrare con tanta intensità, mantenendo inalterata la suspense dalle prime battute del film fino alla sua conclusione.

Per questa pellicola non sono in ballo dei premi, ma l’incasso risulta discreto, anche se non ne compensa adeguatamente i meriti.

ANCORA IL MESSICO

Sam Peckinpah dichiarò più volte che il Messico esercitava su di lui un fascino irresistibile e che uno dei migliori film ambientato oltre confine fosse, a suo giudizio, “Il tesoro della Sierra Madre”, diretto da John Huston. La stessa attrazione avevano subito diversi altri registi, da Robert Aldrich (“Vera Cruz”) a Robert Rossen (“Cordura”) e Richard Brooks (“I professionisti”) contagiando in seguito Sergio Leone (“Giù la testa) Luis Puenzo (“Old Gringo”) e Billy Bob Thornton (“Passione ribelle”).

Nel 1969 le due pellicole di maggior richiamo che trovano ambientazione oltre il Rio Grande sono “I due invincibili” e “Gli avvoltoi hanno fame”, l’uno con la regia di Andrew Victor Mc Laglen e l’altro di Donald Siegel. Protagonisti del primo sono attori che vantano una solida carriera, mentre nel secondo la parte principale viene assunta dall’emergente Clint Eastwood, liberatosi dal giogo dello spaghetti western dopo avere rifiutato l’offerta di apparire per un quarto d’ora in “C’era una volta il West”.

Nel 1969 le due pellicole di maggior richiamo che trovano ambientazione oltre il Rio Grande sono “I due invincibili” e “Gli avvoltoi hanno fame”, l’uno con la regia di Andrew Victor Mc Laglen e l’altro di Donald Siegel. Protagonisti del primo sono attori che vantano una solida carriera, mentre nel secondo la parte principale viene assunta dall’emergente Clint Eastwood, liberatosi dal giogo dello spaghetti western dopo avere rifiutato l’offerta di apparire per un quarto d’ora in “C’era una volta il West”.

“The Undefeated” (“I due invincibili”) diretto da Mc Laglen e dallo stesso John Wayne non accreditato, attinge sostanzialmente da un episodio storico, quello del generale Joseph O. Shelby che, rifiutando la resa del Sud al termine della guerra di secessione, attraversò il Rio Grande con la sua armata, portandosi dietro anche molti civili. L’ufficiale intendeva mettersi a disposizione dell’imperatore Massimiliano con la remota speranza che il traballante sovrano, appoggiato dalle truppe francesi del generale Bazaine ma seriamente minacciato dai rivoltosi di Benito Juarez, potesse fornire un concreto appoggio alla causa della Confederazione.

Protagonisti del film – tutti personaggi di fantasia – sono un ex colonnello nordista, John Henry Thomas (Wayne) e l’aristocratico colonnello sudista James Langdon (Rock Hudson) che ripara oltre confine con una lunga carovana di seguaci dopo aver dato alle fiamme la propria casa e dato l’addio alla piantagione di famiglia. Thomas, insieme agli uomini che hanno militato ai suoi ordini durante il conflitto, cattura una mandria di 3.000 cavalli per venderli all’esercito degli Stati Uniti, ma poiché l’offerta è troppo bassa, cede alla richiesta di un emissario di Massimiliano, impegnandosi a condurre gli animali nel Messico. Langdon si trova invece, una volta guadato il Rio Grande, alle prese con dei bandidos locali, cavandosela con il provvidenziale intervento dei suoi avversari nordisti. Dopo che i due gruppi hanno familiarizzato nel corso di una festa, i Sudisti saranno vittime di un raggiro, finendo nelle mani degli insorti guidati dal generale Rojas (Tony Aguilar) che chiedono a Thomas, in cambio della loro liberazione, la consegna dell’intera mandria. Alla fine, dopo avere provocato una stampede (fuga di bestiame impazzito) il burbero ex ufficiale del Nord accetterà lo scambio e i “ribelli” di Langdon saranno costretti a tornare in territorio statunitense insieme ai loro antichi rivali. E’ l’America che, com’era già avvenuto nel finale di “Sierra Charriba”, si ricompatta, cercando di riscoprire la strada comune che ha dato vita alla nazione.

Nonostante l’impegno dei due registi e di William H. Clothier alla fotografia, l’incasso non è esaltante, compensando a malapena le spese di produzione. Del resto il film non aveva altissime pretese, accontentandosi, oltre che della grande professionalità di Wayne e Hudson, di qualche originalità, quale il rapporto amoroso fra l’Indiano Blue Boy (Roman Gabriel) e la figlia del colonnello Langdon, che prelude, oltre all’appianamento delle inimicizie fra le due fazioni uscite dalla guerra, al superamento delle differenze etniche.

Nel Messico rivoluzionario di Juarez, in lotta contro il sovrano austriaco, si svolge anche la vicenda de “Gli avvoltoi hanno fame” (“Two Mules for Sister Sara”) che scivola a tratti nella commedia, mantenendo l’erotismo a livello di intenzione e riservando qualche colpo di scena. Il protagonista maschile è Hogan (Clint Eastwood) cavaliere solitario senza mèta, che si innamora della monaca Sara (Shirley Mc Laine) dopo averla sottratta alle grinfie di tre tipacci che stavano per violentarla. Ricavato da un racconto del regista Budd Boetticher e sceneggiato da Albert Maltz, si avvale del commento musicale di Ennio Morricone, ormai affermato e in continua ascesa a livello internazionale, nonchè della fotografia di Gabriel Figueroa. E’ l’ennesima irruzione yankee nel cruento scenario della rivoluzione messicana, su cui campeggiano le uniformi blu dei Francesi che sostengono l’imperatore Massimiliano. La sorpresa è che Sara non è affatto una religiosa, bensì ha dei trascorsi da prostituta.

Insieme a lei Hogan darà un forte contributo alla conquista di una fortezza nemica da parte dei rivoltosi messicani del colonnello Beltràn (Manuel Fàbregas) guadagnandosi un lauto bottino. Il finale lo vede allontanarsi a cavallo verso una località imprecisata, seguito da Sara a dorso di mulo. Ricco d’azione e spiritoso quanto basta ad allentare la tensione del pubblico che si aspetta di assistere ad un trasgressivo rapporto fra il duro Clint e la suora, realizza incassi rispettabili – il budget iniziale era di 2,5 milioni di dollari – rimanendo tuttavia al di sotto delle attese. Le uniche due nomination sono per Eastwood e la Mc Laine al Premio Laurel – assegnato dalla rivista Motion Picture Exhibitor senza cerimonie ufficiali – che ottengono soltanto un dignitoso piazzamento.

Per l’attore californiano la lunga salita verso il trionfo è appena cominciata.