Gli oscar del cinema western – 26

A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

CANCELLI ABBATTUTI

Nello scarno panorama dei film distribuiti nel 1980 (se ne contano 9, dei quali 7 di produzione statunitense e 2 stranieri: lo spagnolo “Lobo Negro” e il francese “Il cacciatore di uomini”) l’attenzione generale si polarizza intorno a “Heaven’s Gate”, messo in circolazione in Italia come “I cancelli del cielo”. Recando una firma prestigiosa alla regia come quella di Michael Cimino, il cui capolavoro “Il cacciatore” ha ottenuto 5 Oscar nel 1978, la produzione si aspetta una nuova affermazione trionfale, ingaggiando attori quali Kris Kristofferson, Christopher Walken, John Hurt, Sam Waterston, Isabelle Huppert, Joseph Cotten, Jeff Bridges e Paul Koslo e spendendo la cifra esorbitante di 44 milioni di dollari.

Scritto e sceneggiato dallo stesso Cimino, un attore e regista quarantenne che di solito colleziona successi (oltre al film citato, interpretato da Robert De Niro, da ricordare il precedente “Una calibro 20 per lo specialista”, con Clint Eastwood, con 21 milioni di incasso soltanto sul mercato americano) mette in campo un’organizzazione formidabile, con la scenografia di tutto rispetto di Tambi Larsen e abbondanza di effetti speciali, accompagnando le sequenze con la piacevole colonna sonora di David Mansfield. La vicenda si basa, molto liberamente, sulla famigerata Guerra della Contea di Johnson, esplosa nel Wyoming degli Anni Novanta fra allevatori e coltivatori, coinvolgendo sceriffi corrotti, reparti militari e sicari di ogni provenienza, fra i quali verrà a trovarsi, suo malgrado, il discusso Tom Horn, dal passato di esploratore dell’esercito, lawman e detective privato, che finirà sulla forca nel 1903.

I protagonisti sono Tom Averill (Kristofferson) la prostituta Ella Watson, soprannominata “Anna del Bestiame”(Huppert) il mercenario Frank Canton (Waterston) il sorvegliante dei ranch Nathan D. Champion (Walken) tutti personaggi reali le cui vicende vengono fortemente romanzate nella fiction cinematografica.

La storia racconta che tanto Ella quanto Jim furono linciati nel 1889 con l’accusa di avere rubato del bestiame, ma Cimino imprime agli eventi un corso diverso. Inizia con il giovane neo-laureato Jim Averill all’Università di Harvard, per compiere poi un salto di vent’anni, con il protagonista che raggiunge Casper, nel Wyoming, dove è in atto una serrata lotta fra i padroni dei pascoli e i poveri immigrati europei che cercano terre da coltivare, rubando talvolta qualche capo di bestiame ai ricchi allevatori della Wyoming Stock Growers Association. Nathan D. Champion, un sorvegliante pagato dai rancheros, convince il consiglio dell’associazione a compiere una rappresaglia contro i coloni e Frank Canton recluta i sicari per l’ignobile impresa, mettendosi in aperto dissidio con Averill, che riuscirà a farsi consegnare da un ufficiale dell’esercito la lista delle persone da eliminare per ritorsione. Quindi, nel corso di una festa da ballo, legge a voce alta i nomi delle vittime designate, scatenando il panico generale. Alcuni mercenari si recano al bordello gestito da Ella Watson, innamorata di Averill ma attratta anche da Champion, e la violentano, ma saranno uccisi separatamente dai due pretendenti della donna. Poi lo scontro armato diventa generale, coinvolgendo anche un reparto militare. Ella Watson viene uccisa, Averill se ne tornerà all’Est, nel Rhode Island, dove dieci anni dopo, mentre si trova al largo di Newport a bordo del suo yacht insieme ad una vecchia fiamma dell’università, ricorda nostalgicamente i tragici eventi del passato.

Giudicato nel suo insieme, il film è piacevole, interessante e innovativo, nonché sicuramente di stampo revisionista, ma la critica ne sottolinea soprattutto i difetti, talvolta vistosi. Tralasciando le licenze che Cimino si prende con la storia, anche molto divergenti dalla realtà, diverse scene risultano eccessivamente insistite e le esagerazioni non mancano. Se l’intento era di creare un colossal-western sul modello, per esempio, de “Il grande paese” di Wyler, bisogna riconoscere che è fallito. Le spese di produzione, preventivate in poco più di 7 milioni di dollari, alla fine raggiungono livelli assolutamente imprevisti, di oltre sei volte superiori. La lunghezza della versione originale, di 325 minuti, è decisamente assurda e il lavoro risulta talmente appesantito da oscurare la bravura dei bravi Kristofferson, Huppert, Walken e Waterston. Ridotto una prima volta a 219 minuti, il film dovrà subire un nuovo ridimensionamento a 149 minuti prima di essere distribuito nelle sale. Dopo la sua prima proiezione a New York nel novembre 1980, “Heaven’s Gate” – titolo ricavato dal nome di una sala da ballo che appare nella pellicola – viene definito “un disastro inqualificabile” dal “The New York Times”. Riproposto a Los Angeles nella primavera successiva, in un’edizione sensibilmente accorciata, non riscuote alcuna approvazione dalla stampa. Gli enormi costi sostenuti e il magro incasso – soltanto 3,5 milioni di dollari – determineranno addirittura il fallimento della United Artists. Nonostante ciò, il film ottiene una candidatura di Tambi Larsen e James L. Berkey all’Oscar per la miglior sceneggiatura ed una al Festival di Cannes per la Palma d’Oro a Michael Cimino, ma l’unico concreto “disconoscimento” sarà il Razzie Award, istituito nel 1981 dal giornalista John J.B. Wilson per i peggiori film prodotti nell’anno, che consiste in un “omaggio” di valore inferiore ai 5 dollari.

Non sarà l’ultimo clamoroso insuccesso del regista italo-americano, che tuttavia non girerà altri western.

Per il genere reso popolare da John Ford, Howard Hawks e Sergio Leone si tratta di un’autentica dèbacle, dalla quale sembra impossibile risollevarsi in tempi brevi.

Tuttavia il western, come ormai ha dimostrato più volte, ha sette vite come i gatti e troverà gli uomini e i canali giusti per risorgere.

PRATERIE QUASI DESERTE

Nel corso del 1980, non vi sono troppe carte qualificate da giocare per far dimenticare una simile catastrofe, ma qualche discreto film serve a mantenere a galla la barca nonostante le numerose falle che si sono prodotte nello scafo.

Charlton Heston, ormai cinquantaseienne e non ancora sazio dei successi che la sua lunga carriera gli ha regalato (fra cui l’Oscar per l’interpretazione di “Ben Hur”) si cimenta nel ruolo del cacciatore Bill Tyler nel film “I giganti del West” prodotto dalla Columbia Pictures e diretto da Richard Lang, con la partecipazione di Brian Keith (Henry Frapp, socio di Tyler nel commercio delle pelli) Seymour Cassel (La Bont, mercante francese) il capo dei Piedi Neri, Aquila Pesante (Stephen Macht) e l’”Indiana” Victoria Racimo (Luna Che Corre nella versione originale, addomesticata come al solito dal doppiaggio italiano, che ne banalizza il nome in Luna Splendente). E’ uno scorcio sulla vita dei “mountain men” – vero titolo del film – alle prese con le difficoltà della caccia in un territorio conteso fra le tribù eternamente rivali dei Crow e dei Piedi Neri. A complicare le cose, si inserisce la squaw di Aquila Pesante, che prende una sbandata per Tyler, scatenando l’ira del capo al quale dovrebbe appartenere. Finale immaginabile, con la resa dei conti fra i due contendenti, nella quale il vincitore Tyler si porta via la preziosa preda femminile. Conclusione maschilista, certo, ma questa era la filosofia imperante nel West, soprattutto quando si trattava di donne dalla pelle di rame.

Charlton Heston, ormai cinquantaseienne e non ancora sazio dei successi che la sua lunga carriera gli ha regalato (fra cui l’Oscar per l’interpretazione di “Ben Hur”) si cimenta nel ruolo del cacciatore Bill Tyler nel film “I giganti del West” prodotto dalla Columbia Pictures e diretto da Richard Lang, con la partecipazione di Brian Keith (Henry Frapp, socio di Tyler nel commercio delle pelli) Seymour Cassel (La Bont, mercante francese) il capo dei Piedi Neri, Aquila Pesante (Stephen Macht) e l’”Indiana” Victoria Racimo (Luna Che Corre nella versione originale, addomesticata come al solito dal doppiaggio italiano, che ne banalizza il nome in Luna Splendente). E’ uno scorcio sulla vita dei “mountain men” – vero titolo del film – alle prese con le difficoltà della caccia in un territorio conteso fra le tribù eternamente rivali dei Crow e dei Piedi Neri. A complicare le cose, si inserisce la squaw di Aquila Pesante, che prende una sbandata per Tyler, scatenando l’ira del capo al quale dovrebbe appartenere. Finale immaginabile, con la resa dei conti fra i due contendenti, nella quale il vincitore Tyler si porta via la preziosa preda femminile. Conclusione maschilista, certo, ma questa era la filosofia imperante nel West, soprattutto quando si trattava di donne dalla pelle di rame.

Con il film di Lang nessuno ha sperato di imitare “Il grande cielo” di Hawks, né di riesumare la straordinaria epopea dei cacciatori di pellicce, che tramontò intorno al 1840. Fraser Clarke Heston, figlio di Charlton, ne ha curato la sceneggiatura attingendola dalle pagine di un suo romanzo non ancora ultimato e il celebre padre non ha fatto altro che assecondare il suo progetto, stimolandolo nella sua prima esperienza cinematografica. Credibili l’ambientazione nel Wyoming, con diversi scorci sul Parco di Yellowstone, i costumi e il trucco, che mostrano uomini barbuti dalle chiome lunghissime ed incolte com’erano nella realtà tramandataci dai migliori pittori della Frontiera. La trama, pur abbastanza ordinaria, è tutt’altro che noiosa.

Nel periodo che intercorre fra il 1981 e il 1984 la produzione western diventa ancora più rarefatta, sicchè si potrebbe dire che le praterie un tempo fin troppo affollate di Indiani, soldati, cowboy e fuorilegge, siano ormai diventate deserte.

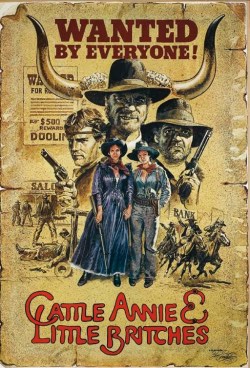

Il primo anno i film statunitensi (uno dei quali, “Hard Country” è un contemporary western) sono 13, a cui si aggiungono 2 co-produzioni con Gran Bretagna e Spagna, una pellicola spagnola ed una rumena. Qualche titolo non arriva neppure alle sale italiane. Di un certo richiamo, “Cattle Annie e Little Britches” (“Branco selvaggio”) una storia romanzata delle due famose fuorilegge Anna Mc Doulet (“Cattle Annie”, interpretata da Amanda Plummer) e Jenny Stevens (“Little Britches”, attrice Diane Lane) che compirono alcune rapine sul finire dell’Ottocento.

Nel film compaiono altre figure storiche, quali il fuorilegge Bill Doolin (Burt Lancaster) e il famoso marshal Billy Tilghman (Rod Steiger) che spedisce le due minorenni in un riformatorio a Framingham, Massachussets, dove otterranno la libertà entro pochi mesi per buona condotta, scomparendo dalla circolazione. Per chi ama le biografie romanzate dei personaggi della Frontiera, “Branco selvaggio” – diretto dall’esperto Lamont Johnson e basato su un racconto di Robert Ward – è comunque un film da aggiungere alla loro collezione.

Nel film compaiono altre figure storiche, quali il fuorilegge Bill Doolin (Burt Lancaster) e il famoso marshal Billy Tilghman (Rod Steiger) che spedisce le due minorenni in un riformatorio a Framingham, Massachussets, dove otterranno la libertà entro pochi mesi per buona condotta, scomparendo dalla circolazione. Per chi ama le biografie romanzate dei personaggi della Frontiera, “Branco selvaggio” – diretto dall’esperto Lamont Johnson e basato su un racconto di Robert Ward – è comunque un film da aggiungere alla loro collezione.

William A. Fraker gira un fantasy-western come “The Legend of the Lone Ranger”, co-produzione anglo-americana basata sulla figura del cavaliere mascherato che si rivelerà tuttavia un flop commerciale.

Il 1982 annovera, fra B-movie, commedie e western tradizionali una dozzina di produzioni, fra le quali si evidenzia il revisionista “Shunka Wakan. Il trionfo dell’uomo chiamato Cavallo” di John Hough, terzo ed ultimo della serie iniziata da Elliott Silverstein nel 1969. Il nobile inglese John Morgan (Richard Harris) è questa volta alle prese con i cercatori d’oro che invadono le Black Hills, ma viene ucciso, lasciando al figlio adottivo Koda (Michael Beck) il compito di vendicarlo. Questi riuscirà nell’impresa, trovando anche l’amore di una squaw dei Crow (Redwing, attrice Ana De Sade) una tribù tradizionalmente nemica dei Lakota Sioux. A dispetto del titolo, si tratta di una mesta conclusione, perché l’uomo chiamato Cavallo (Harris) esce definitivamente di scena, come il West selvaggio da lui conosciuto al tempo in cui venne assimilato dagli Indiani. Infatti, l’invasione delle Black Hills rappresenta l’epilogo dell’indipendenza delle tribù definite Sioux dai Bianchi, che si dovranno rassegnare alla via delle riserve.

Un buon film, realizzato per la televisione, è anche “Ombre a cavallo” (“The Shadow Riders”, 1982) da una trama di Louis L’Amour sceneggiata da Jim Byrnes sotto la direzione di Andrew V. Mc Laglen, con attori affermati quali Tom Selleck, Katharine Ross e Ben Johnson. In Italia verrà trasmesso su un canale RAI soltanto nel 1985.

Nel 1983-84 la stanca sopravvivenza del genere prosegue con una quindicina fra commedie, B-movie, un horror–western (“Eyes of Fire”, di Avery Crounse) e perfino un “gay-pornographic western” (“Gold Rush Boys”), diretto da Steve Scott.

È evidente, scorrendo la produzione dell’ultimo quinquennio, che il western è precipitato in fondo alla classifica dei film preferiti dal pubblico. Qualcuno è già pronto a giurare che ciò rappresenti, dopo ottant’anni, la fine del genere iniziato nel 1903 con “L’assalto al treno”, ma viene smentito poco tempo dopo dal già popolarissimo Eastwood, che sorprende tutti con una trama basata su una figura delle più classiche e da un regista agli esordi nel western di nome Lawrence Kasdan.

IL CAVALIERE DELL’APOCALISSE

Clint Eastwood inizia la lavorazione del suo nuovo film nell’autunno 1984 sui Monti Boulder dell’Idaho, con escursioni nella Columbia Britannica del Canada e nel parco di Jamestown, in California. Si intitola “The Pale Rider” e viene distribuito nel 1985 in molti Paesi senza sostanziali modifiche (“Il cavaliere pallido” in Italia; “Pale Rider: le cavalier solitaire” in Francia; “El Jinète palido” in Spagna).

Ha una durata di 133 minuti ed è caratterizzato da un’azione incalzante, intervallata da lunghe pause come nei film di Sergio Leone. Ricavato da un soggetto di Michael Butler e Denis Shryack, è prodotto e diretto dallo stesso Eastwood, che ne è anche il protagonista principale. La fotografia è del campione Bruce Surtees e la colonna sonora di Lennie Niehaus.

Sebbene attinga come idea al celebre romanzo di Jack Schaefer e all’omonimo film di George Stevens “Il cavaliere della valle solitaria”, la figura del vendicatore assume questa volta contorni decisamente mistici e inquietanti, con un inconsueto accostamento biblico. “Fra montagne innevate, in un panorama d’aspra bellezza, in una casupola di assi di legno, una ragazza legge alcuni versetti della Bibbia. Sono le parole dell’Apocalisse che annunciano la venuta dei quattro cavalieri, l’ultimo dei quali monta un cavallo bianco…” (“I capolavori del cinema western – Il cavaliere pallido”, Istituto geografico De Agostini, Novara, 2001, p. 1). Il brano dell’Apocalisse di San Giovanni recita infatti testualmente, per bocca della quattordicenne Megan Wheeler (Sydney Penny): “…e quando l’angelo aperse il quarto sigillo, ecco si presentò un ‘cavaliere su un cavallo pallido’, il suo nome era Morte, e l’inferno lo seguiva.”.

Altri elementi fanno ritenere che il cavaliere senza nome – indicato nel film come “Preacher” (Predicatore), poichè si spaccia per un prete – abbia una provenienza soprannaturale, come dimostrerebbero i numerosi segni di ferite cicatrizzate sulla sua schiena e l’incredibile abilità nello sbarazzarsi di diversi avversari servendosi soltanto di un bastone, allorchè viene in soccorso di Hull Barret (Michael Moriarty) aggredito dai sicari del perfido Coy LaHood (Richard A. Dysart) proprietario delle miniere della zona. Il Cavaliere viene ospitato dalla vedova Sarah Wheeler (Carrie Snodgress) che vive insieme alla figlia Megan ed è discretamente corteggiata da Barret.

Dopo inutili tentativi di venire a patti con i cercatori d’oro indipendenti della vallata, offrendo loro somme di denaro, LaHood passa alle maniere forti, facendo arrivare un marshal corrotto di nome Stockburn (John Russell) e i suoi 6 aiutanti, non meno criminali di lui, per liberarsi degli intrusi. La squadra, che si presenta con un abbigliamento uguale per tutti i suoi componenti – il classico spolverino color marrone chiaro – uccide Spyder Conway sulla piazza innevata del paese, dopo che l’uomo, ubriaco per avere trovato una grossa pepita d’oro, aveva insultato LaHood. Intanto il figlio di quest’ultimo, Josh LaHood (Chris Penn) ha tentato di violentare Megan, ma è stato fermato in tempo proprio dal Predicatore. Ormai la conclusione del film appare ovvia: lo straniero, che ha recuperato le proprie armi nella cassaforte di una banca, affronterà i sette killer, aiutato da Barret, al quale toccherà di eliminare proprio LaHood. Invece Stockburn dovrà cadere sotto i colpi del Predicatore, che, dopo avere abbattuto uno per uno i suoi uomini, gli pianta sei pallottole in corpo, numero corrispondente alle cicatrici che porta sulla schiena. Allo stupito mercenario, che ormai morente lo osserva con occhi sbarrati, riconoscendolo, spara l’ultimo colpo in mezzo alla fronte. Poi, com’era arrivato, se ne va a cavallo inerpicandosi su una collina, seguito dalle parole di addio della gente che gli è riconoscente, soprattutto l’adolescente Megan, che gli grida: “Ti amo!”

Clint Eastwood, Il Cavaliere Pallido

I pregi del film, recitazione degli attori a parte, sono parecchi, dal sapiente impiego della luce nell’alternanza delle riprese fra gli interni e le scene all’aperto – “In pochi altri film Surtees ha dato l’impressione di rispettare la luce naturale e, per quanto i neri abbondino, non vi è nessuna enfasi nell’oscurità” (Alberto Pezzotta, “Clint Eastwood”, Il Castoro Cinema, Milano, 1974, p. 74) – alla concretezza dei personaggi, con un’introspezione, assente nelle precedenti interpretazioni dell’attore, che tuttavia lascia intatto l’alone di mistero di cui sono permeati. Il confronto fra il bieco Stockburn e il Predicatore è un duello virtuale caratterizzato da incredulità e paura fino al suo epilogo. L’espressione atterrita e lo sconcerto con cui il moribondo marshal pronuncia quel “Tu?” riconoscendo il suo vecchio nemico e il colpo di grazia che riceve alla fronte dalla sua inesorabile Colt possiedono un’intensità molto maggiore della resa dei conti di Joe con Ramon Rojo in “Per un pugno di dollari”: qui, la sensazione della morte è molto più accentuata e sconvolgente, perché ne lascia inesplorato l’angosciante mistero.