Gli oscar del cinema western – 23

A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

UN BINOMIO PERFETTO

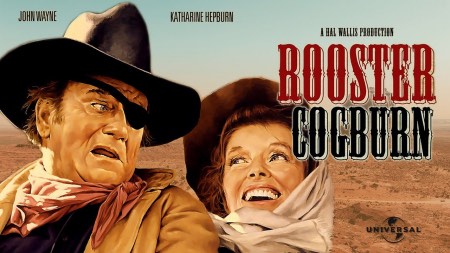

Per chi si era dimenticato troppo in fretta del “Grinta”, vi è il gradito ritorno dello sceriffo guercio Rooster Cogburn, ancora una volta interpretato da John Wayne, e diretto da Stuart Millar, con la sceneggiatura di Martha Hyer, una bellissima attrice a suo tempo presentata come rivale di Grace Kelly, già protagonista di “Sabrina” nel 1954 sotto la direzione di Billy Wilder.

Partner di Wayne è la combattiva e cocciuta Katherine Hepburn (Eula Goodnight) mentre il cast è completato da John Mc Intire (giudice Isaac Parker) Strother Martin (Mc Coy) Paul Koslo (Luke) per citare gli attori più noti al pubblico.

“Torna il Grinta” (o “el Grinta”, come riportato sulle locandine italiane: titolo originale “Rooster Cogburn”) non è il sequel del primo film, bensì una nuova avventura del personaggio inventato da Charles Portis, alle prese con una vedova missionaria alla quale una banda di fuorilegge ha ucciso il padre massacrando i Pellirosse dell’agenzia a lui affidati. A loro si unisce il giovane Indiano Wolf (Richard Romancito) superstite dell’eccidio per dare la caccia ai banditi, capeggiati da Hawk (Richard Jordan) e Breed (Anthony Zerbe) che hanno sottratto un carico di nitroglicerina ed una mitragliatrice Gatling all’esercito.

In questo western, per buona parte “fluviale” come già “La magnifica preda” di Otto Preminger, in quanto prevede diverse sequenze su una zattera, si esaspera il conflitto fra la morigerata Eula e il trasgressivo e burbero Cogburn, che fa di tutto, mostrandosi arrogante e miscredente, per farla indispettire. In realtà si è in presenza della classica storia di amore-odio fra due persone già attempate e la dinamica del film ricalca molto da vicino quella de “La regina d’Africa”, un capolavoro di John Huston (1951) che fruttò l’Oscar a Humphrey Bogart e una delle altre 3 nomination proprio alla Hepburn, quale miglior attrice protagonista. Non a caso, Vincent Canby del “The New York Times” definì il film di Millar “un esempio di alta classe dell’arte di Hollywood nel basso riciclaggio.”

Come l’autore ha già osservato in un precedente saggio sul cinema, questo “non è soltanto un film d’azione: i suoi punti di forza consistono soprattutto nell’introspezione del personaggio e nell’analisi dei suoi comportamenti nei riguardi di Eula e del ragazzo indiano. La zitella, inizialmente intollerante e disgustata dalla presenza maleodorante dell’uomo e dai suoi vizi – soprattutto il suo attaccamento alla bottiglia del whisky – suscita la reazione del vecchio uomo del West, che non manca di mostrare la propria insofferenza verso questa missionaria laica, imbevuta di sani princìpi morali che usa l’Antico Testamento – ‘Lei ha più dimestichezza con la Bibbia che con gli uomini’ – al posto della pistola.” (Domenico Rizzi, “John Wayne, il gigante del cinema western”, Farwest, 2013).

Comunque lo abbia voluto giudicare la critica, “Torna il Grinta” offre allo spettatore un divertente binomio formato da un rude solitario e una zitella, che non hanno il coraggio di ammettere la loro reciproca simpatia. La moralista Hepburn si comporta anche qui come la protagonista de “La Regina d’Africa”, mentre il personaggio di Wayne ha poco da invidiare a quello interpretato da Bogart, se non altro per il comune attaccamento alla bottiglia. In conclusione, entrambi danno un saggio di bravura e professionalità che pochi attori delle nuove generazioni possiedono.

In ogni caso, critici e detrattori vengono smentiti dal successo commerciale del film, che realizza 30 milioni e mezzo di dollari, oltre tre volte la spesa sostenuta. Sarà anche l’ultimo lavoro interpretato da Wayne con introiti tanto elevati, ma non certo l’ultima soddisfazione personale.

L’AMICIZIA PIÙ DELLA GLORIA

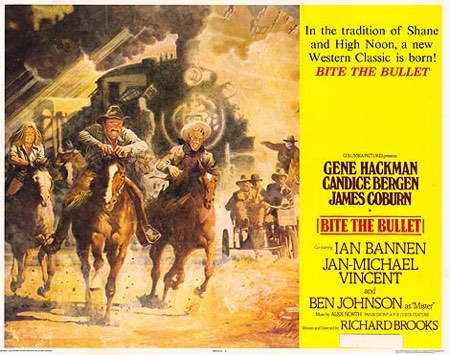

Le capacità di Richard Brooks si affermano anche in questo western senza sparatorie, “Stringi i denti e vai”, nel quale – siamo nel 1906 – antichi compagni d’armi, arrivisti e gente in cerca di un riscatto personale accettano di partecipare ad una gara a cavallo di 700 miglia, organizzata dal giornale “The Western Press” attraverso praterie e deserti. La location comprende gli Stati di Nevada, Colorado e New Mexico, con attori di chiara fama quali Gene Hackman (Sam Clayton) James Coburn (Luke Mathews) Candice Bergen (Miss Jones) Ben Johnson (“Mister”) ed altri un po’meno conosciuti. Il terzo western di Brooks – dopo “L’ultima caccia” e “I professionisti” – è forse il più bello e romantico, seppure intriso di sentimenti nostalgici e probabilmente del rimpianto per un West che si sta arrendendo pian piano al progresso.

A parte le difficoltà della competizione, che mette a dura prova e talvolta causa la morte dei quadrupedi, è interessante la sceneggiatura, curata dallo stesso Brooks, per quanto riguarda i dialoghi durante le pause serali, durante le quali i partecipanti svelano le motivazioni più diverse. Sam e Luke sono reduci della guerra ispano-americana, la Jones è un’ex meretrice, un anziano malato di cuore ammette di essersi iscritto nella speranza di vincere, ma non per il premio in denaro: “Io sono vecchio” dice “e la gente non sa cosa farsene di un vecchio… Ma se vinci una gara come questa, non sei più soltanto un vecchio!” Un giovane sconsiderato e poco esperto sfianca invece il suo cavallo fino a farlo crollare. Sam Clayton giunge a pochi metri dal traguardo, ma il suo destriero non ce la fa più e stramazza al suolo. L’uomo lo fa risollevare e lo conduce a mano verso la meta, consapevole che così verrà superato dall’ex commilitone Luke, che lo tallona da vicino ed è rimasto in sella, ma l’amicizia vale molto di più di una ricompensa in denaro e quest’ultimo scende da cavallo, affiancando Sam fino a tagliare il traguardo insieme a lui.

“Stringi i denti e vai” è un western pieno di buoni sentimenti, che rivela di quale stoffa siano fatti i veri uomini che hanno conquistato il West, in contrapposizione agli arrivisti e alla gente venale. Quello di Brooks ha dunque il sapore di un estremo saluto ad un mondo che sta per ricevere il colpo di grazia come un cavallo sfiancato. Infatti il regista non girerà altri western nella sua carriera. La critica degna il film di una certa attenzione, candidandolo a 2 Oscar, per la miglior colonna sonora (Alex North) e il miglior sonoro di cui sono artefici vari autori. Peccato che non riesca a farsi assegnare le meritate statuette, ma l’interesse del pubblico per la pellicola è dimostrata da un incasso superiore agli 11 milioni di dollari.

In un’epoca in cui il genere è considerato in declino dalla maggior parte degli esperti, un’indiscutibile inversione di tendenza.

MALINCONICO DECLINO

Per il 1975 sarebbe il caso di ricordare anche “Io non credo a nessuno”, diretto da Tom Gries e interpretato da Charles Bronson, Richard Crenna, Jill Ireland e Ben Johnson, su soggetto di Alistair Mc Lean (sceneggiatore) fotografia di Lucien Ballard e musiche di Jerry Goldsmith. Un cast di tecnici e attori veramente di primordine, ma una vicenda intricata che colloca questo western in una posizione un po’ particolare, conferendogli i risvolti di un giallo o di un lavoro di spionaggio in un West innevato in cui le scene si svolgono prevalentemente a bordo di un treno diretto a Fort Humboldt, nell’estremo occidente. L’azione vede protagonisti il fuorilegge- che in realtà è un agente federale – Deakin (Bronson) il governatore del Nevada Fairchild (Crenna) la sua amante Marica (Ireland) una tribù di Indiani guidata da Mano Bianca (Eddie Little Sky) e una banda di contrabbandieri. Ricco di scontri a fuoco, intrighi e colpi di scena, viene giudicato superficiale dalla critica e ottiene incassi insufficienti, se si considera che il solo Bronson, ormai affermato, pretende un ingaggio di 1 milione di dollari, oltre ad una percentuale sugli introiti del film.

Il 1976 offre sul mercato soltanto 12 film, dei quali 7 di produzione straniera. Ormai agli sgoccioli il boom italiano (“Keoma”, “Cipolla Colt” e “Una donna chiamata Apache”) compaiono addirittura 2 western israeliani (“L’uomo di Santa Cruz”, “Diamante Lobo”) e 1 maltese (“Serpente a sonagli”) oltre al tedesco “Massacro a Condor Pass”). E’ evidente che il genere sta vivendo il proprio tramonto, un declino malinconico non soltanto per la diminuita produzione quantitativa, ma anche per alcuni soggetti proposti.

Una donna chiamata Apache

Partendo dall’italiano “Una donna chiamata Apache”, titolo stuzzicante e locandina che, mostrando una squaw seminuda, riporta a “Soldato Blu” e al recente “Apache” di William Graham (dei quali ripete fin troppo le dinamiche) manifesta intenti apertamente revisionistici, non è del tutto disprezzabile. Diretto da Giorgio Mariuzzo, che ne è anche sceneggiatore, è interpretato da attori italiani ed ha una conclusione drammatica. Narra di un soldato, sopravvissuto ad uno scontro con gli Indiani, che viene curato da una ragazza pellerossa, della quale si innamora, condividendone il percorso fino a quando la vicenda non si concluderà tragicamente per entrambi, dopo che essi speravano di costruirsi un futuro insieme. Se lo si è citato in questa rassegna, dopo avere “dimenticato” in precedenza decine di prodotti nazionali, è soprattutto per il fatto che affronta una tematica diversa dai soliti spaghetti-western infarciti di duelli e pistoleri. Infatti i Pellirosse costituiscono una rarità nel western italiano, probabilmente per i motivi già specificati da Sergio Leone in un’intervista: “Gli Indiani rientrano perfettamente nel mio quadro del West…se dovessi inserirli in un film, li vorrei autentici e oggi come oggi è quasi impossibile trovarli.” (Mininni, op. cit., p. 7).

Quanto a “Keoma”, diretto da Enzo G. Castellari, con protagonista un mezzosangue impersonato da Franco Nero, è considerato dal critico Stefano Della Casa “l’ultimo grande western all’italiana” (Stefano Della Casa, “Cinema popolare italiano del dopoguerra”, in: “Storia del cinema mondiale” a cura di Gian Piero Brunetta, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2000) e possiede un intreccio altamente drammatico e sanguinoso, pieno di scene cruente. In evidenza, oltre all’interpretazione di Nero, gli attori Woody Strode, William Berger, Orso Maria Guerrini e Olga Karlatos. La colonna sonora è composta dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis, noti anche come “Oliver Onions” e autori delle musiche di molti altri film interpretati dall’affiatatissimo duo Bud Spencer-Terence Hill, o del ciclo salgariano di “Sandokan” e del “Corsaro Nero”.

Il cinema americano produce nel 1976 tre pellicole destinate ad una certa popolarità, ma assai diversi come tematiche e atmosfere. Del trio, il più quotato, almeno alla vigilia, è senz’altro “Missouri Breaks” (“Missouri” nelle sale italiane) diretto da Arthur Penn, con soggetto e sceneggiatura di Marlon Brando (insieme a Thomas McGuane) che è anche personaggio principale (Robert Lee Clayton) insieme a Jack Nicholson (Tom Logan) del film. Unica figura femminile di rilievo Kathleen Loyd, nella parte diJane Braxton, figlia dell’allevatore David Braxton (John McLiam) perseguitato dai ladri di bestiame. La fotografia è di Michael Butler, le musiche di John Williams.

Girato nel Montana e nel Nevada, il film ha dei costi esorbitanti, anche perché i due protagonisti pretendono un ingaggio di 1 milione di dollari a testa, oltre ad una percentuale sugli incassi, per cui neppure i 14 milioni ottenuti ai botteghini soddisfano la produzione. E’ una storia di pistole e di brutali uccisioni, dopo che Braxton ha ingaggiato il cacciatore di taglie Clayton – ucciso infine dall’ambiguo Tom Logan – per liberarsi dai suoi persecutori.

Più che un western crepuscolare, è un film confuso e poco avvincente, dominato soprattutto dalla personalità straripante di Brando e Nicholson, che rivaleggiano come fossero primedonne: il primo assume addirittura la parte di uno psicopatico, che recita talvolta sequenze di autentica follia, come quella in cui si traveste da donna. Neppure Nicholson va esente da stranezze, interpretando il suo ruolo con l’aria scanzonata di chi stia recitando una commedia ai limiti del comico. Arthur Penn sembra avere compiuto un passo indietro rispetto a “Piccolo Grande Uomo” e il suo West – già ai limiti della credibilità in passato – appare ora più macchinoso e contorto. Lo stesso regista dichiara addirittura: “Non definirei Missouri Breaks un western” (Paolo Vernaglione, “Arthur Penn”, La nuova Italia Editrice, Firenze, 1987, p. 9) precisando tuttavia: “E’ perché ho fatto troppi compromessi con Hollywood che i miei due ultimi film (‘Night Moves’ e ‘Missouri Breaks) sono meno buoni.” (Vernaglione, op. cit., p. 5). Sembra dunque centrato il parere di un critico, secondo il quale anche questo film “mostra tutta l’ostilità di Penn verso il passato americano.” (Charles Silver, “I film western”, Milano Libri Edizioni, 1980, p. 128).

DEPRIMENTE SMITIZZAZIONE

William Frederick Cody (1846-1917) è stato per molti decenni al centro dell’interesse per i cineasti, che ne hanno per lo più esaltato le qualità, come coraggio, lealtà e tenacia, nascondendone peraltro i principali difetti, come l’ingenuità, lo smodato vizio del bere e l’esagerata autostima. Il suo personaggio compare in parecchie pellicole, da protagonista assoluto oppure come semplice presenza. Oltre al “Buffalo Bill” di William A. Wellman girato nel 1944, vi sono vari tentativi di riproporre l’eroe sotto diversi profili (“With Buffalo Bill on the U.P. Trail”, di Frank Mattison, 1926; “La conquista del West” di De Mille, 1936; “Pony Express”, di Jerry Hopper, 1953) compreso il film italiano “Buffalo Bill, l’eroe del West” diretto da Mario Costa nel 1964. In ciascuno di essi, l’entourage di Cody, a parte qualche personaggio storico, è soltanto di fantasia, come del resto lo sono le sue gesta sullo schermo. Wellman si inventa una battaglia mai avvenuta a Warbonnet Creek, dopo che Buffalo Bill ha scotennato il condottiero dei Cheyenne, ma almeno inserisce nel suo lavoro, derivato da un soggetto di Frank Winch, figure reali quali Louisa Frederici (Maureen O’Hara) Ned Buntline (Thomas Mitchell) e Mano Gialla (Anthony Quinn). Nel film di Costa, in piena era dello spaghetti-western, oltre all’ex Maciste Gordon Scott (Buffalo Bill) e Mirko Ellis nella parte di Mano Gialla, vi figurano anche improbabili squaw (Catherine Ribeiro) dal banalissimo nome di Raggio di Luna. Quanto a “La conquista del West” del 1936, De Mille si lascia prendere la mano dalla finzione letteraria e fumettistica, allontanandosi parecchio sia dalla biografia di Cody (interpretato da James Ellison) che da quelle di Wild Bill Hickok (Gary Cooper) e Calamity Jane (Jean Arthur).

Nel 1976 spetta a Robert Altman cimentarsi con il personaggio più popolare della storia del West, ma conoscendo il regista si può dare per scontato che l’eroe non verrà proposto al pubblico come tale, né che saranno rispettati i gloriosi episodi della sua carriera. Detto senza mezzi termini, “Buffalo Bill e gli Indiani” non è sicuramente un film affidabile per chi intenda formarsi un’idea obiettiva sul personaggio di Cody. Altman, come molti altri registi, ha una visione deformata della conquista del West e Buffalo Bill è “così bello, così biondo, così americano che costruirgli addosso il mito diventa facile. Buffalo Bill è la prima star del sistema: da una parte la perfezione sua, dall’altra la rappresentazione degli Indiani tutti scotennatori, stupratori e alcolizzati.” (Enrico Magrelli, “Robert Altman”, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1977, p. 108).

In realtà, il regista non fa che confermare i vistosi limiti e le aberrazioni del revisionismo, che avrebbe dovuto proporsi di rivisitare avvenimenti e personaggi storici inquinati dalla leggenda per riportarli alla loro effettiva dimensione. Invece, spinta dall’onda dissacratoria fino ad esserne travolta, la nuova corrente cerca soprattutto di demolire il mito, senza curarsi di salvare ciò che ha veramente costruito la storia della Frontiera. Secondo qualche giudizio, “il punto di vista di Altman non è meno perverso di quello di Penn, ma la sua maestria è maggiore…Altman mette l’accento sugli odori, il sudiciume e la volgarità della frontiera.” (Silver, op. cit., p. 129).

Il Buffalo Bill di Altman, interpretato da Paul Newman, è un delirante relitto alla deriva in una bottiglia di alcool, che dialoga con il fantasma di un poco probabile Toro Seduto (Frank Kaquitts) ed è fin troppo chiaro l’intento del regista di esprimere una parola di condanna sull’intera pagina della colonizzazione del West, accettando aprioristicamente che gli Indiani siano state le vittime di tale operazione e Cody abbia costruito la propria fama sulle loro disgrazie.

Dimenticando forse che – senza considerare i reali meriti del celebre scout – l’alone di cui questi si è circondato per anni è stato creato proprio dalla movie art fin dai tempi del muto, Altman fa a pezzi in un colpo solo cento anni di interpretazioni leggendarie portate sullo schermo da vari registi: il risultato è il cinema che distrugge se stesso, non la storia. Con un colpo di spugna, vengono spazzati via Wellman, De Mille e gli altri, sostituendo al clichè artefatto dell’eroe un’immagine ancora più fasulla di quelle contestate. A poco serve che intorno al protagonista figurino i personaggi reali di Toro Seduto, Ned Buntline (Burt Lancaster) Annie Oakley (Geraldine Chaplin) Nate Salsbury (Joel Grey) e del presidente Grover Cleveland (Pat McCormick) e che il Wild West Show venga ritratto come un grande circo in cui confluiscono i più significativi elementi del West. La figura centrale del racconto – William Cody – appare quasi sempre fuori dal coro e quindi assai poco attendibile, tanto nei comportamenti quanto nei suoi esaltati e deliranti monologhi.

Costato 6 milioni di dollari, il film ottiene successo, soprattutto da parte della critica europea, che a Berlino gli attribuisce l’Orso d’Oro, ma rimane nel mirino degli storici che non ravvisano, nella rappresentazione di Newman, alcun tratto comune con il personaggio reale.