Gli oscar del cinema western – 24

A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

UOMINI CHE NON SI ARRENDONO

Se Arthur Penn e Altman fanno a gara nella loro opera di demolizione dei miti western, vi sono anche altri che preferiscono mostrare il lato migliore della Frontiera, pur senza rinunciare al crudo realismo che l’argomento impone.

Josey Wales e John Bernard Books sono due facce della stessa medaglia, gente che non vuole lasciare nulla di incompiuto in questo mondo: il primo, reduce dalla sconfitta della guerra di secessione – alla quale è rimasto estraneo, subendo tuttavia la dura repressione da un ufficiale nordista esaltato – persegue una vendetta che ritiene irrinunciabile; il secondo, un ex pistolero di fama nazionale, si avvia a compiere la sua estrema missione mentre l’orologio invisibile del destino scandisce inesorabilmente i suoi ultimi giorni di vita.

Wales non si è mai arreso e intende ripagare i nemici con la stessa crudeltà da essi usata nei confronti della sua famiglia; Books, che cerca il confronto decisivo con antichi rivali in una cittadina del Nevada, ha fatto propria l’affermazione del medico che gli ha diagnosticato un cancro: “Se fossi in voi, non mi arrenderei né agli uomini, né alla natura.”

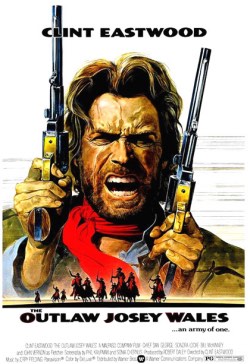

Visti da un certo punto di vista – soprattutto nell’ottica di chi ama svisceratamente iI West e tutte le sue sfaccettature – “Il Texano dagli occhi di ghiaccio” e “Il pistolero” sono i due migliori prodotti dell’annata 1976.

Il primo vede il trionfale ritorno di Clint Eastwood; il secondo la definitiva uscita di scena di un altro grandissimo attore, il “Duca” John Wayne che interpreta la sua parte ormai minato da un male incurabile. Vi sarebbe da aggiungere che Wayne è nato artisticamente con il western (“Il grande sentiero”, diretto da Raoul Walsh nel 1930) e dopo avere interpretato i personaggi più diversi – ufficiale nella Seconda Guerra Mondiale, nel Vietnam e nella Guerra Civile, sceriffo federale, marshal, capitano di marina, avventuriero nei mari del Sud, allevatore di bestiame, poliziotto incorruttibile, rapinatore di banche, impresario petrolifero – muore impugnando il simbolo stesso del West, la sua Colt personalizzata con un inconsueto calcio color giallo.

Memorabili molte delle sue battute del passato, delle quali, una in particolare sembra riflettere il delicato momento in cui John accetta di interpretare la figura del pistolero Books, nonostante l’avanzare del suo male: “Un cavallo che si arrende troppo presto, non vale un bottone!” (“Hondo”, 1953). Charlton Heston gli rende omaggio con un’affermazione emblematica: “Tra i 10 migliori film della storia del cinema, c’è un western con John Wayne. Ognuno si scelga il suo” (Maurizio Colombo, “The Duke”, in Almanacco del West 1996, Sergio Bonelli Editore, p. 143)

Memorabili molte delle sue battute del passato, delle quali, una in particolare sembra riflettere il delicato momento in cui John accetta di interpretare la figura del pistolero Books, nonostante l’avanzare del suo male: “Un cavallo che si arrende troppo presto, non vale un bottone!” (“Hondo”, 1953). Charlton Heston gli rende omaggio con un’affermazione emblematica: “Tra i 10 migliori film della storia del cinema, c’è un western con John Wayne. Ognuno si scelga il suo” (Maurizio Colombo, “The Duke”, in Almanacco del West 1996, Sergio Bonelli Editore, p. 143)

“The Outlaw Josey Wales”, intitolato in Italia “Il Texano dagli occhi di ghiaccio”, è diretto e interpretato da Eastwood, che lo ricava da un soggetto di Forest Carter affidandone la sceneggiatura a Sonia Chernus e Philip Kaufman, con la fotografia dell’asso Bruce Surtees e le musiche del noto Jerry Fielding. Realizzato con una spesa modesta (poco più di 3 milioni e mezzo di dollari) ne incasserà 32, ottenendo nel 1996 l’inserimento nella National Film Registry della Biblioteca del Congresso. Il “Time” non esita a definirlo il “miglior film western dell’anno”. La trama è piuttosto semplice e neppure troppo originale: Josey Wales (Eastwood) un pacifico contadino del Missouri coinvolto in una guerra che non era la sua, subisce la perdita della moglie e del figlio, nonché la distruzione della sua fattoria, ad opera del sanguinario capitano nordista Terrill (Bill Mc Kinney) del quale andrà alla ricerca insieme al giovane Jamie (Sam Bottoms) dopo che l’ufficiale ha fatto una strage dei prigionieri confederati indotti alla resa con l’inganno. Avendo sparato contro gli uomini di Terrill, Wales diventa un ricercato, con 5.000 dollari di taglia sul capo. Perso l’amico che era stato già ferito, Josey prosegue nella sua fuga, incontrando sulla sua strada un vecchio indiano della tribù dei Cherokee, Lone Watie (Chief Dan George, già interprete di “Piccolo Grande Uomo”) e una giovane squaw dei Navajo, di nome Little Moonlight (Geraldine Keams). Continuando il viaggio insieme, essi riescono a salvare alcuni componenti di una carovana attaccata dai Comancheros – Bianchi rinnegati che trafficano illecitamente con le tribù del Sud-Ovest – e vanno a vivere insieme agli emigranti in una fattoria nei pressi di una ghost-town, un tempo popolata da molte persone in cerca dell’argento ed ora ridotta a soli cinque abitanti raccolti in un saloon.

Stabilita una tregua con i Comanche del capo Orso Bruno, Wales e i suoi amici si troveranno a fronteggiare la banda guidata da Terrill, finalmente sterminata come si meritava. Quando uno sceriffo federale si presenta nel saloon per catturare il fuorilegge ricercato, i presenti dichiarano di non conoscerlo, mentre Fletcher (John Vernon) – antico compagno di Terrill, ma fermamente contrario alle esecuzioni sommarie da lui ordinate – che lo ha riconosciuto, non ne rivela l’identità, rammentandogli semplicemente che “la guerra è finita”.

Prese ormai le debite distanze dai personaggi che Sergio Leone gli ha fatto interpretare negli Anni Sessanta (“Joe”, “El Monco”, “Biondo”) e spogliatosi dei panni dell’implacabile detective Callaghan e dello “Straniero senza nome”, l’attore protagonista sembra imboccare una strada più vicina al western tradizionale, perché “in ‘The Outlaw Josey Wales’ si respira anche un’aria di classicità senza tempo, nuova per Eastwood. Il racconto ha un ritmo arioso ed epico, e lo scorrere delle stagioni fa pensare a ‘The Searchers’ (‘Sentieri selvaggi’) di Ford…Il personaggio che interpreta Eastwood parla ancora poco e sorride di meno: ma il sarcarsmo di ‘High Plains Drifter’ si muta in ironia, l’odio in malinconia.” (Pezzotta, op. cit., pp. 42-43).

ADDIO, DUCA!

Forse non c’era un modo migliore per uscire definitivamente di scena e non potendo più contare né sui maestri John Ford (ultimo suo western “Il grande sentiero”, 1964) e Howard Hawks (“Rio Lobo”, 1970) John Wayne si affida ad un altro specialista del cinema, quel Donald Siegel che ha dato fama e prestigio a diversi attori, fra i quali anche Eastwood.

Il copione di “The Shootist” (“Il pistolero”) e ricavato da un bel romanzo di Glendon Swathout, autore di “They Came to Cordura”, un ottimo lavoro un po’ troppo strapazzato dal cinema. La sceneggiatura è del figlio dello scrittore, Miles Swarthout e di Scott Hale, la fotografia di Bruce Surtees e le musiche del super collaudato Elmer Bernstein. Il cast comprende, oltre a Wayne (John Bernard Books) Lauren Bacall (Sig.ra Bond Rogers) l’emergente Ron Howard di “American Graffiti” e “Happy Days” (Guillom Rogers) James Stewart (dottor Hostetler) Richard Boone (Mike Sweeney) Bill McKinney (Jay Cobb) e Ezekijah Beckum (John Carradine) ai quali si aggiungono una breve apparizione della bionda Sheree North (Serepta) e la pedante presenza del city marshal Walter J. Thibido (Harry Morgan).

Le scene iniziali rievocano gli episodi più cruenti della carriera western del Duca, compresa la sparatoria davanti al saloon di “Un dollaro d’onore”, volendo significare abbastanza esplicitamente che il protagonista di tanti scontri a fuoco si appresta a vivere la sua ultima avventura. Neppure il nome della città prescelta è fra quelli ricorrenti nella filmografia del West. Non siamo né ad Abilene, né a Tombstone, Deadwood o Dodge City, ma nella piccola Carson City del Nevada centro-occidentale, sorta intorno al 1850, che all’epoca, dimostrano i dati storici, possedeva 2.100 abitanti. Nel 1861era già stata eletta capitale del Territorio del Nevada e al tempo in cui Books vi fa il suo ingresso a cavallo – proprio il giorno in cui la stampa annuncia la morte della regina Vittoria, il 22 gennaio 1901 – poche cose rammentano i suoi trascorsi western di centro minerario (si scavava l’argento nei suoi dintorni). Le sue strade sono percorse da binari su cui viaggiano tram trainati dai cavalli e circolano anche le prime automobili, chiaro segno che il progresso sta rapidamente cancellando un’epopea.

A Carson City, Books ha un’antica vendetta da compiere, ma al momento del suo arrivo la sua prima preoccupazione è di farsi visitare da un medico, soffrendo da tempo di forti dolori addominali. La diagnosi del dottor E.W.Hostetler (Stewart) è drastica e non lascia adito a speranze: un cancro intestinale che consentirà al malato di sopravvivere qualche settimana o addirittura pochi giorni, lenendo il dolore con il laudano. Trovato alloggio dalla signora Rogers, il cui figlio Guillom simpatizza con il pistolero, Books riceve visite di persone diverse, dal pavido e insolente marshal Thibido ad un giornalista in cerca di scoop che tenta di intervistarlo. L’incontro più amaro è tuttavia quello con Serepta, una sua vecchia fiamma che gli propone di rimettersi insieme a lui, ma che non tarda a rivelargli il suo vero scopo: indurlo a scrivere un libro di memorie con intenti puramente speculativi. Books si libera di tutti (uccide anche due sicari che hanno tentato di assassinarlo nel sonno) con dignità, fermezza e talvolta maniere poco ortodosse: apostrofa duramente il tutore della legge (“Tu non sei uno sceriffo. Sei uno stronzo!”) sbatte fuori dalla pensione il giornalista, prendendolo a calci nel sedere e si congeda dalla sua ex amante Serepta con tutta l’amarezza che lo pervade in quel momento (“E pensare che una volta ti amavo!”). Alla fine, dopo avere instaurato con la signora Rogers un rapporto che somiglia ad un idillio crepuscolare, si avvia in tram verso il saloon dove sfiderà i suoi rivali, già preparati ad aspettarlo. E’ il 29 gennaio 1901, giorno del suo compleanno: dal suo arrivo in città è trascorsa meno di una settimana. Hostetler gli aveva dato un consiglio che Books, deliberatamente o inconsciamente, ha seguito: non arrendersi a niente e a nessuno.

Nella sparatoria che ne segue, l’anziano pistolero si libera di tutti e tre gli avversari, ma il barista lo colpisce proditoriamente alle spalle con un fucile a pallettoni e toccherà al giovane Guillom raccogliere la pistola di Books e uccidere il vigliacco con tre precisi colpi che vanno tutti a segno. Prima di spirare, il moribondo fa al giovane un eloquente cenno con gli occhi, invitandolo a gettare via il revolver. Il West è finito, il futuro della nuova generazione, si spera, dovrà essere diverso. “Se dunque siamo di fronte ad un film di morte” è scritto in uno dei commenti critici “lo siamo non solo per il cancro che fa contare i giorni al protagonista. E’ della morte di un mondo che si tratta, un mondo riassumibile nel segno di Wayne, dei suoi personaggi. (Roberto Vaccino, “Donald Siegel”, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1984, p. 79). Per Aldo Viganò, il film è “una commossa edificazione di un monumento ‘ante mortem’ a John Wayne” (Viganò, op. cit., p. 188). Ancora una volta la critica è divisa sul valore da attribuire a questo lavoro di Siegel, alcuni giudicandolo troppo scontato, altri eccessivamente retorico nei dialoghi, ma ciò non basta ad inficiarne il successo di cassetta, che sfiora i 13 milioni e mezzo di dollari soltanto in patria. Tanto basta a confermare l’opinione che il regista ha espresso di sé: “Amo l’idea di essere un regista commerciale. Non voglio fare film che nessuno va a vedere.” (Vaccino, op. cit., p. 3).

Il maggior riconoscimento viene tributato allo scrittore Glendon Swarthout dalla Western Writers of America, che gli assegna lo Sperone d’Oro per il suo romanzo. Quanto al film, colleziona 2 nomination all’Oscar (sceneggiatura, direzione artistica e set decoration) 1 al Golden Globe per Ron Howard quale miglior attore non protagonista ed un’altra al BAFTA per Lauren Bacall quale miglior attrice. “Il pistolero” non si aggiudica nessuno dei premi proposti, ma nel 2008 l’American Film Institute lo inserirà fra i 10 migliori film del 1976.

Questa volta John Wayne non si allontana nella prateria come in “Sentieri selvaggi”, né consuma i suoi giorni nell’abuso di alcolici come il Tom Doniphon de “L’uomo che uccise Liberty Valance”.

Cade con la pistola in pugno, come tutti si aspettavano dalla più popolare icona del western classico.

GLI ULTIMI GIGANTI

La scomparsa di Wayne prelude purtroppo al ritiro di altri protagonisti dell’epoca più gloriosa del genere.

Charlton Heston, classe 1923, di film ne ha interpretati parecchi (fra i colossal, da ricordare “I dieci comandamenti” di Cecil B. De Mille e “Ben Hur”, di William Wyler, che gli aveva meritato l’Oscar come miglior attore protagonista nel 1960) ma si cimenta ancora con il western in “The Last Hard Men”, in Italia conosciuto come “Gli ultimi giganti”, diretto da Andrew V. McLaglen. Adeguandosi al clima di violenza di cui è ormai intriso il genere da anni e basato sul romanzo “Gun Down” di Brian Garfield, si svolge nel 1909 in un’Arizona che soltanto in apparenza è pacificata, essendo ormai lontani i ricordi delle scorrerie di Geronimo e dell’aspro confronto di Tombstone fra gli Earp e i Clanton. L’ex capitano dei Ranger in pensione Sam Burgade (Heston) si trova alle prese con il bandito Provo (un James Coburn nell’inedito ruolo di cattivo) e la sua banda, che gli rapisce la figlia Susan (Barbara Hershey).

Il bandito è evaso insieme ai suoi complici dal carcere in cui Burgade lo aveva fatto rinchiudere anni prima (chiaro richiamo a “Mezzogiorno di fuoco”) e intende vendicarsi colpendo il poliziotto nei suoi affetti più cari. L’inseguimento viene condotto dallo stesso Ranger, affiancato dal futuro genero Hal Brickman (Cristopher Mitchum, figlio del notissimo Robert) e da un gruppo di volontari. Dopo infruttuosi tentativi, Burgade e Hal riescono a raggiungere i fuggitivi, rifugiatisi su una collina con la ragazza in ostaggio. Per indurre Burgade a scoprirsi, Provo ordina a due dei suoi uomini di abusare della prigioniera e tocca al ripugnante Will Gant (attore John Quade, che riveste spesso ruoli violenti, avendo fatto la parte del Comanchero ne “Il Texano dagli occhi di ghiaccio”) di violare l’intimità di Susan, mentre Hal impedisce al “suocero” di esporsi al fuoco nemico, tramortendolo. Il finale vede lo sterminio dei fuorilegge, abbattuti ad uno ad uno mentre cercano di fuggire dalla collina incendiata dagli inseguitori e nell’estremo confronto fra Burgade e il capobanda, quest’ultimo viene ucciso da Hal, mentre l’ex Ranger giace crivellato di colpi, ma ancora vivo, in un anfratto.

Dunque, l’ennesimo trionfo della giustizia a caro prezzo, come accade sovente nei western revisionisti. La sceneggiatura è di Guerdon Trueblood, la colonna sonora del celeberrimo Jerry Goldsmith, la fotografia di Duke Callaghan con gli effetti speciali di Paul Stewart. Per il “New York Times” ed altri giornali il giudizio è molto positivo, ma non basta a candidare il film ad alcun premio prestigioso. Una parte della critica ravvisa in alcune sequenze la brutalità estrema tipica degli spaghetti-western.

Ma gli ultimi giganti non sono soltanto agenti in pensione impegnati in un inevitabile confronto con la malavita: vi sono anche personaggi storici che si cimentano in una difficile competizione per abbattere un enorme bisonte dal manto bianco.

“The White Buffalo”, diretto nel 1977 da J. Lee Thompson su un soggetto di fantasia di Richard Sale, che ne è anche sceneggiatore, tenta la strada del western surreale, fra l’orrorifico e il catastrofico, inventandosi una caccia condotta dall’ex sceriffo Wild Bill Hickok – terrore dei malviventi nelle città del Kansas, ma già in declino benché non ancora quarantenne, perché minato dalla sifilide che gli sta facendo perdere la vista: infatti porta vistosi occhiali scuri – e il condottiero degli Oglala Sioux, Cavallo Pazzo, altro personaggio di cui si sta impadronendo la leggenda per le sue gesta. Hickok (Bronson) ha un sogno ricorrente, nel quale vede un minaccioso bufalo bianco, da lui interpretato come un presagio della sua prossima fine.

Per questo parte, insieme all’amico Charlie Zane (Jack Warden) alla volta delle Montagne Rocciose con l’intento di abbatterlo. Cavallo Pazzo (Will Sampson) è alla ricerca dello stesso animale perché ha distrutto il suo villaggio, uccidendone la figlia. A lei, il capo indiano ha promesso di depositare il vello del bovide sulla sua tomba. L’affannosa caccia avvicina i due uomini della Frontiera, che dovrebbero essere nemici, ma sono accomunati da un identico scopo. Alla fine, la lunga ricerca darà il risultato sperato, con l’abbattimento della feroce bestia e la rinuncia di Hickok a tenersi la pelliccia, decisione non accettata pacificamente da Zane. Hickok rimarrà da solo, ad aspettare che suoni la sua ora di lasciare questa valle di lacrime.

Il cast del film comprende altri nomi celebri, dalla bellissima Kim Novak (“Poker” Jenny Schermerhon, una prostituta da saloon) a Clint Walker, Stuart Whitman, John Carradine e Slim Pickens, ma ruota sostanzialmente intorno al trio Hickok-Cavallo Pazzo-Bisonte Bianco, in un susseguirsi di situazioni pericolose e mai decisive fino alla conclusione. Anche i due protagonisti principali sono dei “giganti” di una Frontiera all’epilogo: non più avversari fra loro, si disputano le spoglie dell’emblema delle praterie, quasi fosse l’estrema reliquia di un mondo inesorabilmente avviato al declino. Pur non avendo alcun fondamento storico, il film è piacevole, sebbene si noti facilmente che il bufalo di enormi proporzioni non è reale.

Fra le altre pellicole distribuite nel 1977, non ve ne sono troppe degne di nota.

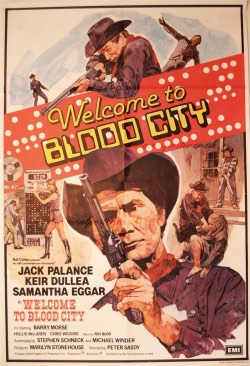

La produzione di quell’anno si arresta a 14 western, dei quali ben 12 sono stranieri.  Spiccano fra tutti il canadese “Welcome to Blood City”, che è un fanta-western diretto da Peter Sasdy, con Jack Palance, Keir Dullea e Samantha Eggar, girato in studio nei pressi di Toronto e ambientato in una dimensione surreale, ma soprattutto il francese “Un altro uomo, un’altra donna” (“Un autre homme, une autre chance”) di Claude Lelouch, interpretato da James Caan, Geneviève Bujold, Francis Huster e Susan Tyrrell, più una storia d’amore fra immigrati che un vero e proprio western, con tutti i pregi che di solito si riconoscono ai film diretti dal famoso regista parigino. Costato 3 milioni e mezzo di dollari, precisa il critico Pierluigi Ronchetti, “viene venduto a scatola chiusa alle televisioni americane per due milioni e mezzo”, ma non riesce mai ad assumere i caratteri del western, perché i discorsi dei protagonisti e “il modo elegante in cui lei si deterge e le labbra dopo aver mangiato ci portano ancora una volta mille miglia lontano dal West, magari in uno dei tanti bistrot che costeggiano la strada che da Parigi porta a Deauville.” (Pierluigi Ronchetti, “Claude Lelouch”, Il Castoro Cinema, febbraio 1979, La Nuova Italia, Firenze, pp. 80-81).

Spiccano fra tutti il canadese “Welcome to Blood City”, che è un fanta-western diretto da Peter Sasdy, con Jack Palance, Keir Dullea e Samantha Eggar, girato in studio nei pressi di Toronto e ambientato in una dimensione surreale, ma soprattutto il francese “Un altro uomo, un’altra donna” (“Un autre homme, une autre chance”) di Claude Lelouch, interpretato da James Caan, Geneviève Bujold, Francis Huster e Susan Tyrrell, più una storia d’amore fra immigrati che un vero e proprio western, con tutti i pregi che di solito si riconoscono ai film diretti dal famoso regista parigino. Costato 3 milioni e mezzo di dollari, precisa il critico Pierluigi Ronchetti, “viene venduto a scatola chiusa alle televisioni americane per due milioni e mezzo”, ma non riesce mai ad assumere i caratteri del western, perché i discorsi dei protagonisti e “il modo elegante in cui lei si deterge e le labbra dopo aver mangiato ci portano ancora una volta mille miglia lontano dal West, magari in uno dei tanti bistrot che costeggiano la strada che da Parigi porta a Deauville.” (Pierluigi Ronchetti, “Claude Lelouch”, Il Castoro Cinema, febbraio 1979, La Nuova Italia, Firenze, pp. 80-81).

“Aquila Grigia, il grande capo dei Cheyenne” è una discreta avventura nel quale compare il personaggio di John Coulter (che non è il trapper membro della spedizione di Lewis e Clark nel 1804-06 e scopritore dei geyser dell’attuale Parco Yellowstone, perché la vicenda si svolge nel 1848, quando il vero Colter era morto da anni; del resto, il suo stesso cognome ha una grafia leggermente diversa) impersonato da Ben Johnson. La storia è diretta da Charles B. Pearce e da lui stesso sceneggiata, con fotografia di Jim Robertson e musiche di Jaime Mendoza Nava. Si tratta di un racconto – un Pellerossa che rapisce la figlia di Coulter, Beth (Lana Wood) costringendo questi ad inseguirlo insieme all’amico indiano Orso In Piedi (Iron Eyes Cody) – a lieto fine, che riesce a divertire senza soverchie pretese.

“Aquila Grigia, il grande capo dei Cheyenne” è una discreta avventura nel quale compare il personaggio di John Coulter (che non è il trapper membro della spedizione di Lewis e Clark nel 1804-06 e scopritore dei geyser dell’attuale Parco Yellowstone, perché la vicenda si svolge nel 1848, quando il vero Colter era morto da anni; del resto, il suo stesso cognome ha una grafia leggermente diversa) impersonato da Ben Johnson. La storia è diretta da Charles B. Pearce e da lui stesso sceneggiata, con fotografia di Jim Robertson e musiche di Jaime Mendoza Nava. Si tratta di un racconto – un Pellerossa che rapisce la figlia di Coulter, Beth (Lana Wood) costringendo questi ad inseguirlo insieme all’amico indiano Orso In Piedi (Iron Eyes Cody) – a lieto fine, che riesce a divertire senza soverchie pretese.

Per quanto concerne gli spaghetti-western, nel 1977 si sono ridotti a 4, segno evidente che il filone impostato da Sergio Leone e imitato in seguito da molti altri, non ha quasi più nulla da esprimere.