L’ascesa del western

A cura di Domenico Rizzi

Link dello speciale sul genere western: 1) Il tesoro del west, 2) Il trionfo della leggenda, 3) L’ascesa del western, 4) Il periodo d’oro, 5) Ombre rosa nella prateria, 6) Orizzonti sconfinati, 7) I sentieri del cinema, 8) Orizzonti sconfinati, 9) La quarta frontiera

Segue da Il tesoro del west e da Il trionfo della leggenda

Dal 1896 esistevano le “pulp magazines”, che in un certo qual modo si potevano considerare eredi e continuatrici delle “dime novels”, già molto diffuse nell’Ottocento. Quelle dedicate al western non ebbero però un peso significativo fino al 1919, con la pubblicazione bimestrale illustrata del “Western Story Magazine”, edita da Street & Smith e diretta da Frank Blackwell. Dalla fine del 1920, il periodico assunse cadenza settimanale ed un formato standard di 128 pagine, che diventeranno poi 140.

Dal 1896 esistevano le “pulp magazines”, che in un certo qual modo si potevano considerare eredi e continuatrici delle “dime novels”, già molto diffuse nell’Ottocento. Quelle dedicate al western non ebbero però un peso significativo fino al 1919, con la pubblicazione bimestrale illustrata del “Western Story Magazine”, edita da Street & Smith e diretta da Frank Blackwell. Dalla fine del 1920, il periodico assunse cadenza settimanale ed un formato standard di 128 pagine, che diventeranno poi 140.

Il successo fu subito evidente e si incrementò rapidamente, come dimostrano le cifre. Nel 1921, dopo appena due anni dalla sua nascita, le pulp raggiunsero una tiratura di 500.000 copie; otto anni dopo ne esistevano 14, calcolando solo quelle dedicate al western, dal “Lariat Story Magazine”, a “Cow-boy” a “True Western Stories”.

Nel 1925 qualcuno si era proposto anche l’ambizioso obiettivo di far accostare le lettrici al genere, escogitando un’altra pubblicazione dal titolo “Ranch Romances”, una versione “rosa” delle avvincenti avventure ambientate nel West.

La passione per il western coinvolse sempre di più il pubblico dei lettori, ma contagiò anche diversi scrittori esordienti, che in seguito sarebbero diventati famosi pubblicando storie di altro genere.

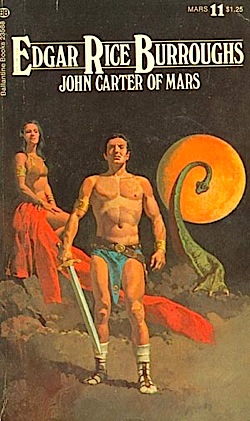

Uno di questi fu il trentasettenne Edgar Rice Burroughs di Chicago, che tutti conoscono come il creatore di Tarzan. Nel 1912 uscì a puntate, sul periodico americano “All Story Weekly” il romanzo “Under the Moons of Mars” (“Sotto le lune di Marte”) firmato da un certo Normal Bean. Quest’uomo aveva svolto vari mestieri, dalla guardia ferroviaria al libraio, ma si era pure cimentato nel duro lavoro del cow-boy, rimanendone affascinato. Per questo la sua opera, al di là dei suoi contenuti fantascientifici, inizia addirittura nel West, dove John Carter, cercatore d’oro, viene assediato da una banda di Apache in una caverna. Cercando una problematica via di scampo, il protagonista scopre un cunicolo buio e lo segue, finchè, dopo avere sentito alle proprie spalle un sibilo strano, viene a trovarsi, completamente smarrito e senz’abiti, sul fondo prosciugato di una mare marziano, dove viene fatto prigioniero da strani esseri verdi con quattro braccia!

Under the Moons of Mars

Il romanzo uscì in volume nel 1917 con un altro titolo – “A Princess of Mars” – ed il vero nome dell’autore, che scriverà altre dieci riuscite opere ambientate su Marte, proseguendo nella “science fiction” con una meno fortunata trilogia venusiana”. Burroughs diede vita nel frattempo alla leggenda dell’uomo delle foreste africane universalmente noto come Tarzan, le cui avventure erano apparse per la prima volta nel 1912, pochi mesi dopo “Under the Moons of Mars”. Il regista Scott Sidney ne avrebbe ricavato un lungometraggio muto – “Tarzan of the Apes” (“Tarzan delle scimmie”) interpretato da Elmo Lincoln e prodotto dalla National Film Corporation of America – nel 1918.

L’avvento del cinema, nel 1903, aveva segnato una svolta anche nell’evoluzione della letteratura western.

Fino a quel momento, la gente conosceva il West attraverso i racconti di James F. Cooper e Ned Buntline, la larga diffusione delle “dime novels” e gli spettacoli che il colonnello William Cody aveva portato in tutto il mondo, dagli Anni Ottanta dell’Ottocento fino alla sua ultima rappresentazione del 1916. Un notevole contributo alle immagini era stato dato anche dai pittori americani George Catlin, William Henry Jackson, Henry Schoolcraft, Charles M. Russell, Charles Schreyvogel, Albert Bierstadt e Frederick Remington, dallo svizzero Karl Bodmer e dal francese Henry Farny. Inoltre la fotografia aveva assunto un’importanza decisiva, dalla guerra di secessione in poi, nell’offrire al pubblico una testimonianza autentica del West. Matthew Brady, Charles Illingworth, Edward S. Curtis ed altri avrebbero immortalato con i loro scatti scene di battaglia, spedizioni e presidi militari, villaggi indiani e molti dei protagonisti della fantastica epopea, dal generale Custer a Toro Seduto, da Kit Carson a Geronimo.

Tuttavia la “Frontiera per immagini” non sostituì interamente quella narrata, ma dopo la comparsa delle prime pellicole, quando si parlava di “western” si alludeva soprattutto al cinema. Infatti, in pochi anni si erano imposti all’attenzione generale i personaggi interpretati da “Broncho” Billy Anderson, Tom Mix, Harry Carey ed altri cow-boys della leggenda, che rappresentavano soltanto il lato più suggestivo del West, ma spostavano decisamente l’interesse su una figura fra le più controverse della storia della Frontiera.

Infatti il cow-boy, se da un lato costituì lo spunto all’idealizzazione del cavaliere solitario, dall’altro fu sempre al centro di opinioni contrastanti e fu spesso oggetto di severe critiche per la sua eccessiva indipendenza, la licenziosità del linguaggio e gli eccessi a cui si abbandonava, sommati ai suoi innumerevoli vizi: l’abuso di alcool, la frequentazione di prostitute, la passione sfrenata per il gioco d’azzardo nei saloon e le risse.

Buffalo Bill

Buffalo Bill

Joseph G. Mc Coy, nel suo “Sketches of the Cattle Trade”, del 1874, diede un severo giudizio sul modello di vita delle “cow-towns”, luoghi di divertimento dei mandriani provenienti dal Texas: “Nelle città di frontiera…è immancabile una larga presenza di tipacci, maschi e femmine: senz’altro la peggior categoria del mondo, al di sotto persino del più basso livello di brutalità. Gente che conduce una vita senz’anima e senza scopo e che campa solamente sul giro delle carte. Consumano la loro esistenza senza alcun fine: se ne vanno in giro con gli occhi acquosi e stampati in volto i segni del vizio…da parecchio tempo la loro vita è peggio del nulla.”

Simili descrizioni non riuscirono peraltro a demolire l’immagine della Frontiera e del più rappresentativo fra i suoi protagonisti, perché i suoi estimatori erano rimasti affascinati dai romanzi di Mayne Reid, Wister e Grey e dai racconti di “dime novels” e “pulp fictions”, oltre che impressionati favorevolmente dalle esperienze personali di uomini-simbolo quali Theodore Roosevelt: “E’ assolutamente ingiusto” scriveva in proposito il futuro presidente degli Stati Uniti d’America in “Ranch Life and Hunting Trails” nel 1888, rispondendo indirettamente a Mc Coy “valutare una categoria di persone sulla base di ciò che pochi individui hanno fatto in città nel corso di un paio di giorni, dimenticando lunghi mesi di duro, onesto lavoro, comune a tutti”.

Comunque, il mito continuava a sovrastare la realtà, oscurandone gli aspetti meno edificanti.

Alex E. Sweet e J. Armoy Knox avevano ironicamente stilizzato il il ritratto del controverso personaggio nell’opera “On a Mexican Mustang Through Texas” del 1883: “Il cow-boy è un uomo attaccato a un enorme paio di speroni. Abita le praterie del Texas e cresce rigoglioso fino ad una latitudine di 30 gradi a nord. Fruttifica per tutto l’anno e lo si trova, generalmente in groppa ad un cavallino detto ‘mustang’, focoso e selvaggio come un puledro ucraino.

Sketches of the Cattle Trade

Da ciò deriva la credenza, assai diffusa, secondo la quale il cow-boy non sappia camminare.”

Emerson Hough, saggista e scrittore americano del primo Novecento – scrisse almeno due romanzi western importanti, “The Mississippi Bubble” e “The Covered Wagon”: da quest’ultimo sarà tratto il film di James Cruze “I pionieri” nel 1923 – stroncò categoricamente le critiche, sostenendo nel libro “The Story of the Cow-boy”, edito a New York nel 1897, che “Il cow-boy era semplicemente parte del West. Chi non ha capito l’ambiente, non può aver compreso l’uomo”.

John J. Callison, riferendosi alla nascente arte del cinema, nel 1904 definì fondamentale la presenza del cow-boy “che vivrà sempre nella storia e nei racconti d’avventure” aggiungendo che “fino a quando durerà l’industria cinematografica, potremo vederlo sugli schermi…”. Parole profetiche, se si pensa a due recenti film come “Open Range” di Kevin Costner e “Broken Trail”, di Walter Hill e seppure sovvertendo la tradizione, il cow-boy è ancora protagonista nel discusso “Brokeback Mountain”, di Ang Lee, ricavato dall’opera di E. Annie Proulx.

La fortuna del nuovo genere fu la presenza, fin dai primissimi tempi, di registi del calibro di David Wark Griffith e Thomas H. Ince, che mantennero alto il livello di credibilità delle loro storie, accentuando i risvolti più drammatici e riproponendo gli episodi storicamente più discutibili della recente epopea.

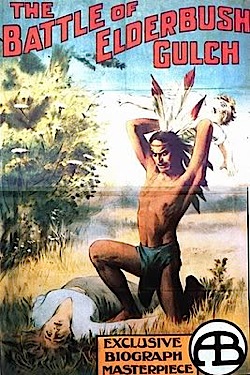

Griffith si impose con interessanti lavori come “The Fight for Freedom”, “The Redman and the Child”, “The Call of the Wild” prodotti nel 1908, facendo seguire nel 1913 “The Massacre” e nel 1914 “The Battle of Elderbush Gulch”. La conquista del West diventava, anzichè una parata di eroi senza paura, il tragico conflitto fra due culture, come il regista evidenziava magistralmente in “The Call of the Wild”, la triste odissea di una giovane Pellerossa sposata ad un nobile europeo, che alla fine le sottrae il figlio spingendola al suicidio. Anche “The Massacre” è intriso di sentimento e di tristezza per un’epoca giunta alla sua conclusione naturale, simboleggiata da un coyote che si aggira fra un mucchio di cadaveri.

The Battle of Elderbush Gulch

The Battle of Elderbush Gulch

Ince fece del realismo il suo obiettivo principale, valorizzando al massimo la suggestione offerta dagli sfondi naturali e curando la fedeltà dell’ambientazione e delle ricostruzioni sceniche. Infatti impiegò, fin dove gli fu possibile, autentici Indiani in “Custer’s Last Fight” del 1912, ingaggiandoli nelle riserve del Montana e non risparmiò agli spettatori le macabre scene di scotennamenti e mutilazioni inferte dai Pellirosse ai loro nemici. Il regista si lasciò condizionare poco dalle opinioni prevalenti e mostrò di non amare eccessivamente il western inventato dalla leggenda. Con “The Heart of an Indian” del 1912, Ince giunse a bollare severamente l’arroganza e la slealtà dei Bianchi nei riguardi dei nativi, che alla fine si dimostrano moralmente superiori ai loro oppressori.

Ma il cinema western, egregiamente rappresentato da questi due registi, non poteva sottrarsi al condizionamento di autori come Owen Wister e Zane Grey e i suoi temi sposarono, per un lunghissimo periodo, soprattutto la leggenda. Dopo avere realizzato film di intenso pathos come “The Squaw Man” nel 1913 e “The Virginian” (1914) con Cecil B. De Mille, il filone preferito diventò quello del cavaliere romantico interpretato da attori come Mix e William S. Hart, che assursero in breve tempo ad una grande popolarità. D’altro canto non si deve dimenticare che il genere, al suo esordio, aveva scelto come tema l’assalto al treno, privilegiando la spettacolarità dell’azione rispetto alle introspezioni psicologiche dei personaggi o alle questioni razziali.

In ogni caso, gran parte della cinematografia western si basò sui classici della letteratura. Basti rammentare che dall’opera di Cooper, “L’ultimo dei Mohicani” vennero ricavati adattamenti per lo schermo nel 1920, nel 1932, nel 1936 ed anche negli anni successivi – fino al moderno remake di Michael Mann nel 1992, con l’indimenticabile interpretazione di Daniel Day Lewis, Madeleine Stowe e Russell Means – mentre il personaggio di Buffalo Bill, quasi sempre basato su opere di romanzieri o soggettisti, comparve in più di sessanta films, quello di Billy the Kid in oltre cinquanta e quelli di Custer e Wild Bill Hiclkock in una quarantina ciascuno.

The Squaw Man

Intanto gli autori western assurti a notorietà erano diventati moltissimi tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del nuovo secolo. Non potendoli menzionare tutti, possiamo citarne alcuni fra i più prolifici ed incisivi: Stewart Edward White, Max Brand, Frank Gruber, Eugene Marlowe Rhodes ed il soggettista Borden Chase. Alcuni di essi fornirono nuova linfa vitale al cinema, come Rhodes, che scrisse alcuni romanzi divenuti films tra il 1914 ed il 1923 ed i già citati Brand e Gruber, ma anche l’enigmatico Berick Traven esercitò un’influenza notevole sulla letteratura western, soprattutto per merito del suo romanzo “Il tesoro della Sierra Madre”, ambientato nel Messico post-rivoluzionario. Verso la metà del Novecento si segnalarono poi A.B. Guthrie con due grandi romanzi, ai quali il cinema attinse a piene mani e James Warner Bellah, autore reso famoso dalle “pulp magazines”, ma ancor più da alcuni film di John Ford, che sfruttarono i suoi soggetti per la “trilogia militare” e per altre pellicole.

Dalla penna di Ernest Haycox scaturì nel 1937 la trama che avrebbe consacrato il western come genere adulto, per merito di un grande regista di origine irlandese – John Ford – dello sceneggiatore d’eccezione Dudley Nichols e di un attore di impareggiabile bravura di nome John Wayne: “Stage to Lordsburg”, che diventerà il conosciutissimo “Stagecoach”, distribuito in Italia come “Ombre Rosse” nel 1939. La maggior parte dei critici considerano questo film la pietra miliare dell’intera filmografia western, il capolavoro intramontabile al quale tutti i cineasti guarderanno in seguito come ad un punto di riferimento. Secondo qualche parere, “Ombre Rosse” costituisce l’inizio e la fine del genere western, nel senso che ad esso si ispirarono tutte le storie successive.

Nel frattempo la letteratura western si era arricchita di nuovi, eclettici autori.

Stewart Edward White, amante della natura selvaggia che andava scomparendo sotto la spinta del progresso, aveva cominciato a scrivere western all’età di 28 anni, nel 1901. Originario del Michigan, uno stato della “Vecchia Frontiera”, pubblicò molte storie, fra le quali la primissima “The Westerner”, seguita da “The Forest”, “The Mountains”, “Arizona Nights”, “The Long Rifle”, “Ranchero”, “Stampede” ed altri titoli non meno accattivanti. White, aiutato in alcune opere dalla moglie Elizabeth “Betty” Grant, curò anche la parte storico-biografica del West, scrivendo “A Chronicle of the California Trail and Eldorado” e “Daniel Boone, Wilderness Scout”.

Stagecoach

Stagecoach

La sua feconda attività si interruppe con la morte, avvenuta nel 1946 all’età di 73 anni.

Suo contemporaneo e destinato ad una popolarità maggiore, ma la cui esistenza venne stroncata prematuramente dalla guerra, fu Max Brand, ideatore del notissimo personaggio del Dottor Kildare, ma anche autore di parecchi romanzi western di successo.

Nato a Seattle, Stato dello Washington, nel 1892 come Frederick Schiller Faust, era cresciuto in California, frequentando l’università di Berkeley senza raggiungere la laurea a causa del suo carattere irrequieto, ma collaborando attivamente con alcuni periodici della scuola. I suoi primi racconti risalgono al 1917 e tracciarono subito il percorso letterario che il giovane avrebbe seguito, su consiglio di Bob Davis, direttore della rivista che li aveva ospitati. Era l’epoca in cui le storie sulla Frontiera incontravano un crescente interesse di pubblico e Faust accettò l’invito di scrivere sull’argomento. Servendosi di vari pseudonimi, fra i quali appunto quello di Max Brand, egli lavorò per varie riviste specializzate, facendosi un nome sempre più richiesto ed apprezzato.

I suoi personaggi, come l’incorreggibile Dan Barry, contengono “qualcosa di selvaggio… che non può essere domato”, esattamente come il temperamento dell’autore (“The Untamed”, “L’indomabile” e “La figlia di Dan Barry” sono due delle sue storie più celebri. Altri protagonisti della “fiction” di Brand, come Tom Destry (“Destry Rides Again”, tradotto come “La lunga cavalcata di Destry”) e superano il comune senso della giustizia e dell’onore, andando oltre i limiti della legalità. L’eroe di turno si trasforma in uno spietato giustiziere, che obbedisce soltanto ad un proprio codice personale, portando a termine una serie di feroci vendette contro i giurati che l’hanno condannato ingiustamente. Il cinema, che non se la sente di condividere posizioni troppo estreme. rischiando di intaccare seriamente il mito, apporterà sostanziose modifiche alla trama, attenuandone i toni e le responsabilità del personaggio, anche perché la parte, assegnata al divo Tom Mix – diventato ormai un idolo delle platee – avrebbe reso l’attore sgradito ai suoi fans.

Dal 1919 al 1923 Brand pubblica quattro romanzi della serie dedicata a Dan Barry. Oltre a “The Untamed”, seguono “The Night Horseman”, “The Seventh Man” ed il già citato “La figlia di Dan Barry”. Fra i lavori ambientati nel West, si possono ancora citare “Rancher’s Legacy”, “Rifle Pass”, “Trouble in Timberlane”, “The Whispering Outlaw”, “Riders of the Silence”.

Destry Rides Again

In realtà le opere di Brand, che spaziò in molti campi letterari, dal western al poliziesco, alla fantascienza, sono oltre 500.

Nel 1937, quando Hollywood cominciava a produrre film intorno al suo personaggio più famoso – il Dottor Kildare – Brand stava trascorrendo un lungo soggiorno a Firenze insieme alla moglie Dorothy Schillig ed ai suoi tre figli. Tornato in America nel 1938, si stabilì a Los Angeles, dove ebbe proposte vantaggiosissime da parte di alcune case cinematografiche. In un certo periodo, egli giunse a guadagnare, con la Warner Brothers, 3.000 dollari la settimana, un compenso che corrispondeva al salario annuale di un comune lavoratore.

Con l’intervento degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale, Brand non volle lasciarsi sfuggire l’opportunità – già persa nel 1917, allorchè gli era stata respinta la domanda di arruolamento – di vivere in prima persona le vicende belliche. Inviato in Italia nel 1944 con la Quinta Armata, in qualità di corrispondente di “Harper’s Magazine”, venne a trovarsi, secondo i suoi desideri, in prima linea, a Santa Maria Infante, nel Lazio. Il 12 maggio, durante un combattimento contro i Tedeschi, Brand venne investito dalle schegge di una granata e morì sul colpo. In America era da poco apparso sugli schermi “I desperados”, diretto da Charles Vidor e ricavato dal suo ennesimo romanzo di successo.

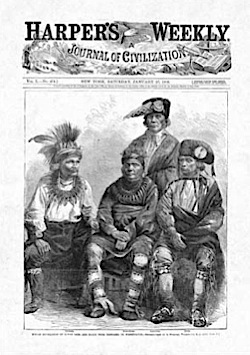

Letterariamente, Max Brand lasciava una cospicua eredità di romanzi, racconti e soggetti cinematografici, ma al di là della ricchezza della sua produzione, aveva introdotto un modo nuovo di concepire le trame western, eliminando la rigida separazione fra il bene ed il male, una linea di demarcazione che personaggi come Dan Barry, ribelle almeno quanto il suo ideatore, mostrano di avere superato. La loro fine non avviene nel contesto classico del duello o della battaglia, ma nell’ambito familiare, dove il protagonista muore per mano della moglie.  Harper’s Weekly

Harper’s Weekly

Anche Tom Destry è un soggetto che vive ai margini della società degli “uomini di buona volontà”, la dirittura morale dei quali è ineccepibile. Con Brand, il western è diventato un po’ meno romantico e un po’ più adulto e seguirà, seppure gradualmente, una parabola che raggiungerà l’apice con il neo-realismo cinematografico del revisionismo.

Ma gli adattamenti “soft” che il cinema impose ai suoi romanzi – le avventure di Tom Destry formano la trama di “Partita d’azzardo” di George Marshall nel 1939 e di altri due film minori – non impedirono che il western si incamminasse lungo un percorso sempre meno banale e di maggiore profondità.

Forse la svolta in questa direzione è dovuta proprio ad “Ombre Rosse” di Ford, nel quale figurano protagonisti dalla personalità discutibile e complessa: il bandito Ringo Kid, interpretato da John Wayne, la prostituta Dallas (Claire Trevor) il medico alcolizzato Boone (Thomas Mitchell) ormai degradato a relitto umano, il giocatore d’azzardo Hatfield (John Carradine) che nasconde le proprie origini per dimenticare la sua condizione attuale. La loro redenzione, ottenuta attraverso una dura lotta per la sopravvivenza, si traduce infine in un’esaltazione delle qualità possedute dalla gente della Frontiera, secondo un copione molto caro ad autori come Zane Grey.

E’ anche per merito di persone come queste che il West venne conquistato.