La frontiera in fiamme: l’epopea di Pontiac

I colpi sparati furono uditi dal forte, e il sergente si precipitò fuori per scoprire la ragione degli spari. Venne immediatamente catturato, tra urla esultanti di trionfo. I soldati del forte si arrampicarono sulle palizzate per guardare all’esterno quando Godefroy, un Canadese, con altri due uomini bianchi, fecero la loro apparizione consigliando la resa; promettendo che, in caso di risposta positiva, avrebbero avuta salva la vita, ma in caso contrario sarebbero stati uccisi senza pietà. Gli uomini, presi da gran terrore e senza un capo, si lanciarono ad aprire la porta e si offrirono come prigionieri. Se queste postazioni fossero state guardate dai Rangers di Rogers, o fossero stati presenti i trappers delle Montagne Rocciose, circospetti, esperti, sprezzanti della paura, forse qualcuno avrebbe potuto essere salvato; ma i soldati del 60° reggimento, sebbene molti di loro fossero provinciali di nascita, non erano adatti per abitudine e disciplina a questo tipo di servizio.

Fort Venango venne distrutto il 16 giugno. Era protetto da una piccola guarnigione agli ordini del tenente Gordon. Lo storico Parkman scrive: «Non rimase un solo uomo vivo per raccontare il destino di Venango; fu solo qualche tempo dopo che un Indiano, il quale aveva assistito alla sua distruzione, descrisse la scena a Sir William Johnson. Una grossa banda di Seneca riuscì ad entrare nel forte con il pretesto di una visita di amicizia, poi chiuse le porte, sopraffece la guarnigione e massacrò tutti eccetto l’ufficiale comandante, tenente Gordon, che venne torturato a fuoco lento per diverse notti successive, finché morì. Fatto questo, gli Indiani bruciarono completamente il posto e se ne andarono». Il tenente Gordon era stato costretto a scrivere un elenco delle molte lagnanze degli Indiani.

Fort Venango venne distrutto il 16 giugno. Era protetto da una piccola guarnigione agli ordini del tenente Gordon. Lo storico Parkman scrive: «Non rimase un solo uomo vivo per raccontare il destino di Venango; fu solo qualche tempo dopo che un Indiano, il quale aveva assistito alla sua distruzione, descrisse la scena a Sir William Johnson. Una grossa banda di Seneca riuscì ad entrare nel forte con il pretesto di una visita di amicizia, poi chiuse le porte, sopraffece la guarnigione e massacrò tutti eccetto l’ufficiale comandante, tenente Gordon, che venne torturato a fuoco lento per diverse notti successive, finché morì. Fatto questo, gli Indiani bruciarono completamente il posto e se ne andarono». Il tenente Gordon era stato costretto a scrivere un elenco delle molte lagnanze degli Indiani.

Seguì poi la distruzione di Fort Le Boeuf. La sera del 18 giugno 1763, una moltitudine di Ottawa aveva circondato il forte, comandato dall’alfiere Price che disponeva di due caporali e 11 soldati; l’unica difesa affidabile in quel tempo consisteva solo di un fortino. Una grandinata di proiettili e frecce incendiarie piovve sul forte, che in breve prese fuoco: alla mezzanotte, a dispetto di ogni sforzo dei difensori, l’intera parte superiore dell’edificio era un unico, luminoso, incendio. Gli assalitori si radunarono in un mezzo cerchio davanti all’ingresso, ansiosamente aspettando che i soldati, soffocati dalle fiamme e dal fumo, saltassero fuori verso una morte certa. Ma Price e i suoi uomini, con la forza della disperazione, praticarono un’apertura attraverso i tronchi massicci che formavano il muro posteriore del forte, e fuggirono non visti nell’oscurità dei boschi che stavano sul retro del forte. Per qualche tempo continuarono ad udire gli echi degli spari dei fucili degli Indiani, che come diavoli dipinti, saltavano e urlavano davanti alla costruzione in fiamme, sparavano attraverso le feritoie ed esultavano al pensiero che i nemici stessero soffrendo nell’agonia della morte all’interno del forte. Gli scampati proseguirono la fuga per tutto il giorno dopo finché, all’una della notte, giunsero sul posto dove sorgeva Fort Venango, del quale rimaneva ben poco.

La caduta di Presqu’Isle chiude questo elenco di disfatte. Voci di questo fatto raggiunsero Detroit il 20 giugno e, due giorni dopo, la guarnigione udì quei tetri racconto di scalpi e prigionieri che, recentemente, erano diventati tristemente familiari alle loro orecchie. Si videro passare numerosi Indiani lungo la riva opposta del fiume, e conducevano parecchi prigionieri inglesi, il che provava che l’alfiere Christie, l’ufficiale comandante di Presqu’Isle, era sopravvissuto con alcuni dei suoi soldati. Il 3 di giugno, Christie, allora presente nel forte che comandava, aveva scritto quanto segue al suo ufficiale superiore, tenente Gordon, a Venango: «Stamattina il tenente Cuyler della Compagnia Rangers della Regina è venuto qui, e mi ha fatto il seguente resoconto della distruzione del suo intero reparto ad opera di un gran numero di Indiani allo sbocco del Fiume Detroit.» Qui segue la storia del disastro di Cuyler, e Christie chiude come segue: «Ho mandato una lettera al Maggiore, a Fort Niagara, chiedendo più munizioni e provviste, e ho preso sei uomini del tenente Cuyler, dato che aspettavo una visita di quegli scellerati. Ho ordinato a tutti di entrare nel fortino, saremo pronti per loro, possono venire quando vogliono».

Il forte di Presqu’Isle sorgeva sulla riva meridionale del lago Erie, in corrispondenza dell’attuale città di Erie. Era una postazione importante per essere comandata da un alfiere, perché controllava le comunicazioni fra il lago e Fort Pitt; ma si supponeva che il fortino, a cui Christie allude, la rendesse inespugnabile per gli Indiani. Questa fortificazione, molto grande e robusta, era ubicata in un angolo del forte, ed era costruita con tronchi massicci, con il piano superiore sporgente come in tutte le strutture simili, per poter esercitare un fuoco verticale sulla testa degli assalitori, mediante aperture praticate sul pavimento della parte sporgente, un po’ come quelle che esistevano nei castelli medievali. Il fortino aveva anche una specie di bastione, da cui uno o più dei suoi muri potevano essere coperti da un fuoco di fianco. Il tetto era di legno e poteva facilmente essere messo a fuoco; ma sulla sommità c’era un casotto da cui si poteva lanciare acqua. Da un lato c’era il lago, e dall’altro un ruscello che vi si immetteva. Sfortunatamente l’argine di questo corso d’acqua si trovava sotto un profondo crinale a meno di 40 metri dal fortino, fornendo così una copertura agli assalitori, mentre la riva del lago offriva loro un vantaggio simile sull’altro lato. Dopo la sua visita a Cuyler, Christie, la cui guarnigione consisteva ora di ventisette uomini, si preparava ad una tenace difesa. Le porte del fortino e il casotto di guardia sulla sommità, vennero rinforzate per renderle a prova di pallottola; gli angoli del tetto vennero coperti con un manto di erba a protezione contro le frecce incendiarie, e vennero poste gronde fatte di corteccia in modo che l’acqua potesse essere mandata da ogni parte. Le sue aspettative di una “visita degli scellerati” si dimostrarono molto ben fondate. Circa duecento guerrieri avevano lasciato l’assedio di Detroit proprio con questo obiettivo. Ai primi albori del 15 giugno, si scoprì che essi stavano furtivamente attraversando la foce del ruscello, dove le barche erano tirate in secca, e strisciavano al riparo delle rive del lago. Quando sorse il sole, si mostrarono e cominciarono le loro usuali grida di guerra.

Christie, con una inopportuna riluttanza a iniziare la battaglia, ordinò ai suoi uomini di non sparare finché non avessero cominciato gli Indiani. La conseguenza fu che questi si trovarono vicino al fortino prima di ricevere le scariche di fucileria della guarnigione; per cui molti di essi saltarono nel fossato, da dove, essendo ben riparati, sparavano contro le feritoie, e si divertivano a lanciare pietre e ghiaia o, cosa più importante per il loro obiettivo, palle di bitume infuocate. Qualcuno riuscì a entrare nel forte e a ripararsi dietro il forno e altre costruzioni, da dove iniziava una rapida sparatoria; mentre altri abbattevano una casermetta di assi di legno, di cui fecero un riparo mobile, per avvicinarsi spingendolo verso il fortino dei soldati. Nello stesso tempo un gran numero di guerrieri stava sdraiato dietro le rive del torrente, scaricando intense scariche di fucileria contro ogni apertura e lanciando frecce incendiarie contro il tetto e i lati del fortino. Alcune di queste vennero neutralizzate con l’acqua, mentre molte altre caddero inoffensive dopo aver bruciato un piccolo spazio intorno a loro. Ora gli Indiani facevano rotolare tronchi sulle cresta delle montagnole sulla riva del ruscello, dove allestirono tre robusti ripari, dietro i quali potevano ricaricare i fucili e lanciare le frecce incendiarie con maggiore efficacia.

L’attacco a Fort Presqu’Isle

Talvolta tentavano di lanciarsi nello spazio aperto intermedio, riparandosi nel canale, ma tutti quelli che provarono vennero uccisi o feriti. Ora la guarnigione seriamente assediata poteva vedere gli Indiani posizionare terra e pietre dietro il riparo mobile più vicino. I loro implacabili avversari stavano danneggiando il fortino. C’era poco tempo per riflettere su questo nuovo pericolo, perché un altro, ancora più urgente, li stava minacciando: le botti d’acqua, che erano sempre state tenute nel fortino, erano state svuotate quasi completamente per estinguere i frequenti piccoli incendi; e benché ce ne fosse una a portata di mano nella piazza d’armi, avvicinarsi a quella era un pericolo mortale. L’unica risorsa era scavare un passaggio sotterraneo per raggiungerla. Il pavimento era già rotto, e mentre alcuni uomini sparavano dalle feritoie con i loro moschetti surriscaldati, gli altri lavoravano alacremente a questo compito disperato. Prima che fosse compiuto a metà, il tetto era di nuovo a fuoco, e tutta l’acqua che restava venne usata per estinguere le fiamme. In pochi momenti il crepitio del fuoco risorse, quando un soldato, in imminente pericolo di vita, tolse via le assi incendiate ed evitò il disastro.

Era giunta la sera. La guarnigione non aveva avuto un momento di riposo fin dal sorgere del sole. L’oscurità portò un po’ di sollievo, perché gli Indiani si limitarono a sparare per tutta la notte dalle loro trincee. Tuttavia al mattino vi fu una tregua. Gli Indiani erano minacciosamente silenziosi, essendo occupati, a quanto pare, a lavorare per il loro avvicinamento sotterraneo, e predisponendo nuovi mezzi per cercare di incendiare il fortino. Nel pomeriggio l’attacco ricominciò. Venne appiccato il fuoco all’alloggio dell’ufficiale comandante, che sorgeva nelle vicinanze, e che gli Indiani avevano raggiunto per mezzo delle trincee da loro scavate. I tronchi di pino presero fuoco facilmente, e il vento spinse le fiamme verso il bastione del fortino, che prima si annerì e poi prese fuoco; ma la guarnigione in quel momento aveva finito di scavare un passaggio verso il pozzo e, mezzo soffocati dal fumo come erano, i soldati riempirono i loro secchi con tanto ardore che l’incendio fu domato, mentre la casa incendiata presto collassò riducendosi ad un’ardente catasta di braci. Gli uomini del forte, che si erano comportati per tutto il tempo con grande spirito combattivo, adesso erano, per usare le parole di un loro ufficiale: «esausti al massimo grado», ma ciò nonostante continuavano la loro disperata difesa, faticando e combattendo senza pausa entro le mura di legno del loro debole riparo, dove l’aria soffocante e surriscaldata era satura del fumo della polvere da sparo. La sparatoria su entrambi i lati durò per tutto il resto della giornata, e non cessò fino alla mezzanotte, ora in cui si udì una voce chiamare, in francese, dalle trincee nemiche, avvisando la guarnigione che un’ulteriore resistenza sarebbe stata inutile, perché erano stati fatti i preparativi per incendiare il fortino, al di sotto e al di sopra contemporaneamente. Christie domandò se ci fosse tra loro qualcuno che parlasse inglese, e allora un uomo in costume indiano venne fuori da dietro il riparo. Era un soldato che, essendo stato fatto prigioniero all’inizio della Guerra Franco-Indiana, da quel momento aveva vissuto tra i Nativi e aveva sposato la loro causa, combattendo con loro contro i suoi stessi compatrioti. Egli disse che se si fossero arresi, avrebbero avuto salva la vita; ma se avessero continuato a combattere, sarebbero stati tutti bruciati vivi. Christie disse loro di aspettare il mattino per una risposta; gli Indiani accettarono e sospesero il fuoco.

Se dobbiamo credere alla testimonianza di due degli uomini di Christie, egli chiese loro: «E se ci chiedessero su arrenderci oppure restare nel fortino e bruciare vivi?» Gli risposero che sarebbero rimasti finché fossero riusciti a sopportare il calore, dopodiché avrebbero cercato di aprirsi la strada combattendo. Un terzo testimone, Edward Smyth, a quanto pare un caporale, testimonia che tutti eccetto due erano per resistere. Egli afferma che quando gli venne chiesta la sua opinione ricordò il recente tradimento a Detroit e il massacro di Fort William Henry, aggiungendo che la sua opinione era che adesso non potevano aspettarsi un trattamento migliore.

Quando giunse il mattino, Christie fece uscire due soldati come se volesse trattare con il nemico, ma in realtà, per conoscere la verità su quanto gli avevano detto sui preparativi per dare fuoco al fortino. Raggiunta la fortificazione provvisoria, i soldati fecero un segnale, dal quale il loro comandante apprese che tutte le sue peggiori paure erano ben fondate. In obbedienza ai suoi ordini, chiesero agli Indiani che due dei capi più importanti si incontrassero con Christie a mezza strada tra il riparo provvisorio e il fortino. I capi sembravano d’accordo; Christie dichiarò la resa con l’accordo che le vite di tutti i componenti la guarnigione sarebbero state risparmiate, e che essi avrebbero potuto ritirarsi indisturbati fino alla postazione più vicina. I soldati, pallidi e smunti, lasciarono la loro fortezza, annerita dal fumo e perforata dai proiettili. Cominciò subito il saccheggio. Benjamin Gray, un soldato scozzese che era appena stato arruolato, nel portare doni agli Indiani su ordine di Christie, vedendo la confusione e sentendo urlare la moglie del sergente, unica donna della guarnigione, sparì nel boschi e riuscì a raggiungere Fort Pitt con la notizia del disastro. Occorre dire che il fatto non ebbe seguito e che i difensori avevano buoni motivi di ringraziare di non essere stati massacrati sul posto. Dopo essere stati tenuti prigionieri per qualche tempo nelle vicinanze, vennero portati a Detroit, dove Christie riuscì a fuggire e a raggiungere in salvo il forte.

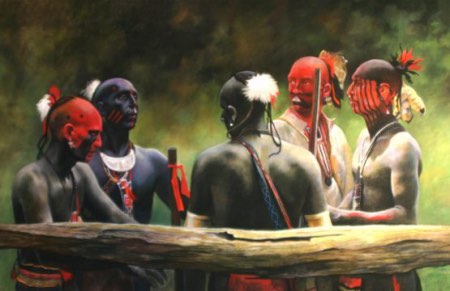

Gli Indiani di Pontiac in una ricostruzione

Se queste notizie sparsero il terrore fra gli Inglesi di Detroit, rafforzarono altresì la loro determinazione nel non arrendersi. Nonostante la fatica, la fame e lo scoraggiamento essi continuarono a combattere risolutamente finché, alla fine, vi fu un ribaltamento nella marea di cattiva fortuna che si era abbattuta su di loro. Il 19 giugno gli assediati ebbero notizia che la goletta che era stata inviata per raccogliere i rifornimenti era tornata e stava entrando nel fiume Detroit. Ciò rallegrò tutti, perché sapevano che il natante era stato a Fort Niagara per procurare nuove provviste e combattenti. E ancora ricordavano il destino degli altri battelli per rifornimenti ed erano preoccupati che un’analoga sorte potesse colpire la goletta. La loro ansia aumentò quando videro che gli Indiani stavano discendendo il fiume in gran numero e sentirono dire dai Canadesi che si stava preparando un attacco contro la goletta. Gli Inglesi del forte spararono due colpi di cannone per segnalare ai loro compatrioti che essi tenevano ancora Detroit. Passarono ancora parecchi giorni prima che potessero vedere la goletta che si avvicinava al forte. Ci furono lanci di cappelli, grida di gioia e preghiere di ringraziamento nel piccolo gruppo di uomini mezzo morti di fame che si ammassavamo alla porta del forte per dare il benvenuto ai nuovi arrivati. Avevano sentito dire che ancora ottocento Ojibwa erano in marcia per incrementare le forze di Pontiac. Ma ora si sentivano in grado di affrontare anche quelli.

La speranza si accresceva nel cuore di Pontiac vedendo che settimana dopo settimana la sua tribù e gli alleati portavano al suo campo trofei di vittoria – fucili, prigionieri, scalpi. Ma Detroit lo preoccupava. I più violenti attacchi non avevano prodotto effetti. Affamare la guarnigione sembrava il solo modo di conquistarla. Perciò quando i messaggeri di Pontiac avevano portato la notizia che la goletta si avvicinava alla riva, il suo unico pensiero fu di impedire che approdasse a Detroit.

Lungo il fiume, dove crescevano fitti canneti e cespugli, centinaia di Indiani stavano nascosti con le loro canoe, aspettando la goletta. Quando, nell’oscurità di una notte senza luna, essi videro il grande battello navigare nello stretto canale, pagaiarono silenziosamente nella sua direzione. Quando si portarono sotto bordo, sul vascello tutto era silenzio: certamente nessuno aveva dato l’allarme. Si arrampicarono silenziosamente su per le grandi fiancate, quando ecco: un sonoro martellare sull’albero di bompresso, un lampo di moschetti nel buio, grida di disappunto e di rabbia nel fragore della battaglia! Il cannone sparò, diverse canoe saltarono all’aria e i proiettili fecero il loro dovere. Per 14 Indiani la lotta contro i Bianchi era finita. Il resto dei guerrieri si precipitò sulla spiaggia come meglio poteva, qualcuno remando, qualcuno nuotando. Una volta a terra, si ripararono in trincee temporanee, ed aprirono un fuoco talmente nutrito contro la goletta che il natante fu costretto a discendere la corrente verso un tratto più aperto del fiume. Per molti giorni la nave fu trattenuta in quel luogo, ma alla fine riuscì coraggiosamente a passare attraverso le scariche di fucileria, patendo solo pochi danni. Pontiac era seriamente contrariato dal fatto che la goletta fosse riuscita a raggiungere la guarnigione. Lui e la sua gente guardavano alle golette quasi con un terrore superstizioso. Questo sentimento aumentò quando un giorno la goletta più piccola, navigando contro corrente e contro vento, si portò in prossimità del villaggio di Pontiac, e sparò colpi di cannone contro gli inermi abitanti. Benché non risultasse nessuna perdita di vite umane, gli Indiani si allarmarono grandemente. Pontiac spostò il suo campo in un punto più sicuro e quindi dedicò la sua attenzione alla distruzione dei navigli. All’inizio di luglio fece il suo primo tentativo. Due grandi barche riempite di scorze di betulla e rami di pino vennero legate insieme e poi incendiate. Poi vennero slegate e lasciate trasportare dalla corrente, seguite dagli attenti sguardi sia degli Indiani che degli Inglesi, per vedere se le canoe incendiate sarebbero riuscite ad avvicinarsi abbastanza. Ma le barche incendiarie passarono tra le golette senza toccarle e vennero trascinate via, innocue, dalla corrente. Fallirono anche un secondo e un terzo tentativo, La fortuna sembrava favorire gli Inglesi.

Il cannoneggiamento dalle golette

Pontiac cominciava a disperare di poter espugnare Detroit senza aiuti. Allora convocò un consiglio con i Francesi, ricordando che gli Inglesi erano nemici loro quando di lui. Li accusò di aver aiutato gli Inglesi e affermò che era venuto il tempo per loro di scegliere da che parte stare e di combattere con lui o contro di lui. Poi offrì la cintura wampum di guerra, sperando che la prendessero, scegliendo quindi di unirsi a lui nella lotta contro gli Inglesi. Ma c’era una questione: i Canadesi, secondo le clausole del trattato che aveva concluso la Guerra Franco-Indiana, erano divenuti sudditi inglesi, pur vergognandosi o avendo paura di ammetterlo, ed ingannarono ancora gli Indiani. Dissero a Pontiac che avrebbero avuto molto piacere di combattere con lui contro i Britannici, ma dovevano obbedire ai comandi del loro padre, il re di Francia, che aveva ordinato loro di restare in pace fino alla sua venuta. Aggiunsero anche che lui, con un grande esercito, si trovava già sul San Lorenzo e sarebbe presto arrivato per punire i nemici dei suoi figli e compensare invece i loro amici. Avvertirono anche il capo di non trasformare in nemico il suo potente amico. Quando il relatore francese ebbe finito, ci fu un breve silenzio. Allora un vecchio trappeur si fece avanti e, raccogliendo nelle sue mani la cintura di guerra, dichiarò di essere pronto a scendere in campo dalla parte degli Indiani contro gli Inglesi. Parecchi dei suoi rudi compagni seguirono il suo esempio. La speranza di Pontiac di ottenere aiuto dai Francesi non andò così completamente perduta. Inoltre, credeva ancora alle loro parole sulla venuta del re di Francia. Così Francesi e Indiani continuarono la loro amicizia.

Pagine di questo articolo: 1 2 3 4