A caccia di tesori nel vecchio West

A cura di Gian Mario Mollar

Vista con occhi disincantati, l’intera storia della frontiera americana non è che un’avida e disperata corsa all’oro.

Fu la sete di ricchezze a far salpare le celebri tre caravelle nel 1492, così come fu per il minerale giallo che i bisonti vennero sterminati e le popolazioni indigene ingannate coi trattati e massacrate. La febbre dell’oro fece accorrere le masse da est a ovest, spostando l’invisibile linea della frontiera e sempre in nome di questo dio, freddo e impersonale, si combatterono la Rivoluzione Americana e la Guerra Civile.

Per l’oro i banditi assaltavano diligenze e i treni solcavano il mare riarso della prateria. Per denaro i coureurs des bois attraversavano le immense foreste del nord a caccia di pellicce e le giacche blu presidiavano forti sperduti, combattendo ferocemente conto gli indiani.

Oro. In queste tre lettere, volendo, si può riassumere non solo l’epopea del West, ma anche la storia del mondo intero: questa è la disincantata visione che ci ha regalato il filosofo Karl Marx (1818-1883), il capitale come motore della storia.

C’è però un modo diverso di considerare il freddo metallo (che del resto, si sa, non dà la felicità): abbandonare le rigide regole dell’economia per sconfinare nel regno della fantasia e dello stupore. È quello che cercheremo di fare in questo capitolo, parlando di ricchezze favolose a malapena immaginabili, di miniere maledette e di tesori nascosti mai più ritrovati.

Una volta tanto l’oro non sarà il nostro fine ultimo, ma semplicemente un pretesto per avventure ai confini tra storia e leggenda, alla ricerca di tesori nascosti. Ad accompagnarci nella ricerca, possiamo immaginare l’allampanato Digging Bill, strampalato personaggio dell’universo narrativo del fumetto Zagor, che, armato di tricorno e vanga, è alla perenne ricerca di tesori dimenticati.

Le sette città d’oro di Cibola

Se dovessimo individuare una controparte storica per questo personaggio di fantasia, la scelta ricadrebbe sicuramente sul conquistador spagnolo Francisco Vázquez de Coronado y Luján (1510 – 1554) che per due anni, dal 1540 al 1542, condusse una spedizione nel Sud Ovest americano, dal Messico al territorio dell’attuale Kansas, alla ricerca delle Sette Città d’Oro o le Sette Città di Cibola. I nomi di queste città, sperdute da qualche parte nel deserto della Sonora, erano Hawikuh, Halona, Matsaki, Quivira, Kiakima, Cibola, e Kwakina, e si pensava che fossero interamente costruite d’oro massiccio.

Le sette città d’oro di Cibola

Che siano o meno reali, le Sette Città d’Oro hanno una storia antica, che risale al medioevo. Per scoprirla, dobbiamo tornare indietro all’XI secolo e al vecchio continente, quando i Mori attaccarono e conquistarono la città di Merida, in Spagna.

Una leggenda narra che sette vescovi abbandonarono la città carichi di immensi tesori e preziose reliquie, cercando la salvezza in una disperata navigazione a Ovest, verso l’ignoto.

Si dice che approdarono su un’isola di nome Antilia, nel mezzo dell’oceano Atlantico, e che qui ciascuno dei sette vescovi fondò una città colma di ricchezze. Fu così che nacquero Aira, Anhuib, Ansalli, Ansesseli, Ansodi, Ansolli e Con. Secondo alcuni, il nome di Antilia alluderebbe ad Atlantide, la misteriosa e affascinante isola inghiottita dal mare di cui parla il filosofo greco Platone in alcuni suoi dialoghi.

Malgrado le congetture degli eruditi, nessuno riuscì mai a trovare l’isola di Antilia e così, con la scoperta dell’America, l’ubicazione delle misteriose sette città venne più o meno arbitrariamente dislocata nel Nuovo Mondo, e in particolare nella penisola della Florida.

In seguito, i resoconti di Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1488 – 1560 circa) rafforzarono il mito, narrando di città colme di ricchezze incommensurabili. Fu così che si iniziò a pensare che i territori descritti da questo esploratore spagnolo, situati nel sud ovest degli attuali Stati Uniti, fossero il regno delle sette città d’oro di cui parlava l’antica leggenda. Si iniziò a chiamarle Cibola, da “cibolo”, antico nome che veniva dato al bisonte della prateria.

La prospettiva di ricchezze favolose finì ovviamente per allettare il viceré della Nuova Spagna Antonio Mendoza, che nel 1539 mandò in esplorazione verso l’attuale Arizona un frate francescano, Marcos da Niza (1495-1558), facendolo accompagnare da Estebanico, il servo di origini berbere che aveva già accompagnato Cabeza de Vaca in quelle terre. L’impresa, però, era destinata a fallire: Estebanico venne ucciso dai nativi, e Frate Marco riferì di essere riuscito a scorgere le città di Cibola soltanto da lontano. Anche se la meta era ormai vicina, il frate preferì darsi alla fuga, essendo in pericolo di vita.

La ricerca delle città d’oro

Fu così che venne organizzata una seconda spedizione, questa volta guidata da Francisco de Coronado, che si spinse in profondità nel territorio dei nativi Zuni e provò che le storie riferite da esploratori e frati erano in realtà infondate: le fantomatiche mura d’oro delle sette città di Cibola erano più banalmente dei muri di adobe, fango e paglia pressati, abitate da popolazioni contadine che probabilmente erano Apache, Navajo, Zuni, Hopi e Pueblo.

Purtroppo, la realtà è spesso meno attraente dei sogni, ma Coronado era un sognatore pervicace. Sulle sponde del Rio Grande, mentre ancora stava cercando di riprendersi dalla delusione, un pueblo, da lui soprannominato il Turco, gli propose un nuovo miraggio da inseguire: una città ricca e favolosa, di nome Quivira, situata da qualche parte in mezzo all’attuale stato del Kansas. Dopo aver rimandato indietro, nel Nuovo Messico, gran parte del suo contingente, Coronado vi si diresse senza indugio, accompagnato da una trentina di uomini.

Anche questa volta, però, non c’erano mura d’oro ad attenderlo. Anzi, non c’era proprio oro. Soltanto capanne di paglia e coltivazioni di fagioli e granturco.

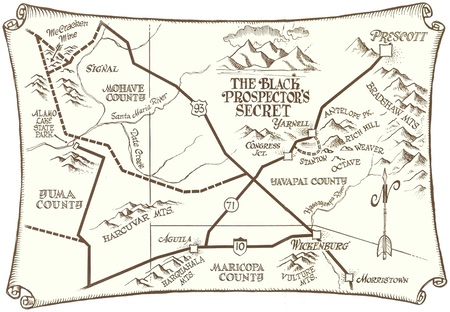

La mappa

In compenso, il conquistador deluso trovò una terra ubertosa, a suo giudizio la migliore che avesse incontrato nel suo lungo viaggio, con “prugne come quelle di Spagna, e noci e buonissima uva dolce e more”. Come afferma un antico proverbio, chi si accontenta gode.

Insomma, è molto probabile che le sette città d’oro di Cibola non fossero altro che un miraggio, una proiezione della brama d’oro che contraddistingueva i primi esploratori sbarcati nel nuovo mondo. Le loro ricchezze indescrivibili rimangono tuttavia un’ambientazione impareggiabile per grandi avventure della fantasia.

La miniera d’oro perduta del Negro

Spostiamoci nel sud ovest del Texas, nel Big Bend: terra desertica, con canyon suggestivi scavati dal Rio Grande e cieli sconfinati che si srotolano come un sipario di velluto sulla terra bruciata dal sole.

L’area è oggi un parco naturale protetto, ma al tempo in cui si svolge la nostra storia era una zona propizia per la ricerca di minerali preziosi, una terra promessa per i cercatori d’oro che saggiavano le sabbie del fiume con padelle e scivoli. Inevitabilmente, questa bramosa ricerca di ricchezza diede vita a leggende suggestive, di miniere perdute e tesori nascosti. Quella che vi raccontiamo non è molto nota, ma certo non priva di fascino: la leggenda della miniera perduta del Negro.

Siamo nel 1887, a Dryden, un piccolo insediamento ai margini del deserto del Chihuahua.

La zona della miniera del negro

Frank, Jim, John e Lee sono quattro fratelli che possiedono e gestiscono il Reagan Ranch, dove allevano bestiame e cavalli. Non che ci sia molto altro da fare in quella terra sottratta ai messicani e agli apache, rovente di giorno e gelida di notte.

I quattro cowboy decidono di assumere un aiutante, che dia una mano con la cucina e la doma dei cavalli selvaggi. La scelta cade su un ragazzino di quattordici anni, un certo “Nigger Bill”, “Bill il Negro”. Malgrado il soprannome, Bill non era un afroamericano. Si chiamava William Kelly ed era un nativo americano della tribù dei Seminole. A quei tempi, però, negli Stati Uniti del sud non si andava troppo per il sottile e si definiva “negro” chiunque non avesse la pelle bianca.

Un giorno, non troppo tempo dopo aver iniziato a lavorare al ranch, Nigger Bill annuncia di aver scoperto una miniera d’oro.

I fratelli Reagan – ce li immaginiamo con le mani callose e la mente chiusa, poco incline alle fantasticherie – lo deridono e si rifiutano di seguirlo al posto che ha scoperto.

Il ragazzo non si scoraggia: il giorno successivo, durante la cena, insiste nuovamente. Il risultato non cambia di molto: i quattro fratelli non lo accompagnano, e aggiungono allo scherno anche qualche spintone.

Approfittando di un giorno libero, Nigger Bill si reca nella città di San Antonio e fa analizzare un po’ del minerale grezzo che ha raccolto.

Dopo qualche giorno, la risposta arriva al Ranch dei Reagan per mezzo di una lettera: il campione presentato contiene oro purissimo!

A questo punto, come in ogni leggenda che si rispetti, ci sono diverse versioni. Secondo la più diffusa, i quattro fratelli sviluppano all’improvviso un maggiore interesse nei confronti del povero Bill. Più loro si fanno curiosi, più Bill diventa diffidente e taciturno. Le domande si trasformano presto in percosse e Nigger Bill muore sotto i pugni dei suoi padroni, prima di riuscire a rivelare la posizione del giacimento d’oro. A questo punto, ai quattro allevatori, trasformatisi in assassini, non resta che liberarsi del corpo gettandolo di notte nelle acque nere come inchiostro del Rio Grande.

Secondo un’altra versione, invece, sarebbe lo stesso Bill a “prendere in prestito” un cavallo e volatilizzarsi, per sempre, nella notte stellata. Il Messico è dall’altra parte del fiume, e far perdere le proprie tracce non è certo impossibile, soprattutto per un ragazzo che ha le fattezze di un messicano.

La storia, però, non è ancora finita. Anche se il “Negro” è scomparso, e con lui le indicazioni per raggiungere la miniera, i fratelli Reagan non si rassegnano e decidono, in un primo momento, di cercare il tesoro da soli. Ma è come cercare il famoso ago nel pagliaio. I quattro cowboy, senza la minima nozione di geologia e senza il colpo di fortuna che aveva avuto Nigger Bill, concludono le ricerche in quel labirinto di roccia, polvere e sole rimediando soltanto un’insolazione.

Decidono così di rivolgersi a un professionista. Vanno anche loro a San Antonio ed entrano in contatto con un certo Lock Campbell, che lavora nella ferrovia, ma in vita sua di oro ne ha cercato tanto in Nevada, Alaska e California. Si getta anche lui, a capofitto, nella ricerca del fantomatico tesoro.

Ben presto, la ricerca si trasforma in ossessione: dopo anni di ricerche infruttuose, nel 1899 Campbell crea un consorzio di ricercatori, coinvolgendo, oltre ai fratelli Reagan, anche altri soci. Uno di questi sosterrà anche di aver trovato la miniera: si troverebbe a ovest, in New Mexico, sulla Sierra Ladrones. L’affermazione non sarà mai verificata: alcuni sostengono che, se anche si trattasse di una miniera abbandonata, non potrebbe essere quella di Nigger Bill. In ogni caso, le ricerche si protraggono fino agli anni ’30 del secolo successivo: l’oro non si trova, ma una miniera perduta è pur sempre un ottimo argomento di conversazione…

Si iniziano a fare ipotesi anche sulla natura del tesoro: c’è chi sostiene che Nigger Bill avesse scoperto l’imbocco di una miniera, chi invece pensa che si sia imbattuto in casse d’oro già estratto, abbandonate in mezzo al deserto per chissà quale motivo.

È così che la leggenda di Nigger Bill si intreccia con quella di Benito Ordones, un povero campesino messicano, che, aggirandosi per il labirinto di canyon del Big Bend, si trovò una volta, insieme al suo mulo, in un vicolo cieco. Un canyon dalle pareti alte, con il fondo ostruito da massi e detriti. Sotto un velo di sabbia, Benito trovò “innumerevoli” sbarre d’oro zecchino. Purtroppo, però, il suo mulo era già carico fino al limite, e non avrebbe sopportato altro peso. Benito, così, dovette accontentarsi di staccare con il coltello qualche scaglia d’oro, nella speranza di tornare con una spedizione e di riprendersi l’intero tesoro.

Mostrando i pezzi d’oro, il messicano riuscì a farsi accompagnare (e finanziare) da alcuni aspiranti milionari, ma anche in questo caso, fatalmente, non si riuscì mai a fare ritorno al canyon cieco. Benito Ordones sosteneva di non aver problemi a trovarlo da solo: nel corso di viaggi successivi, aveva appurato che si trattava di un tesoro abbandonato dagli antichi conquistadores spagnoli, e a riprova della sua teoria mostrava una vecchia escopeta, una spingarda seicentesca arrugginita. Tuttavia, la bruja di Benito, la sua maledizione, gli impediva di portare altri nello stesso posto, condannandolo a smarrirsi nella vastità di quei paesaggi non appena cercava di organizzare una spedizione. La sfortuna, comunque, non gli impediva di intascare un anticipo in contanti per coprire le spese preliminari, tirando così a campare sulla buona fede dei suoi soci in affari.

La miniera dell’olandese

Ci sono cacce al tesoro che si trasformano in un “gioco infinito”, in cui le ipotesi e le piste di indagine si accumulano fino a raggiungere una massa critica che può anche fare a meno della verosimiglianza e dell’attinenza ai fatti. Un gioco senza limiti di tempo o spazio, al quale tutti sono liberi di partecipare aggiungendo un tassello a un puzzle senza fine.

La definizione di “gioco infinito”, utilizzata da Mariano Tomatis per descrivere uno dei più intriganti misteri europei di tutti i tempi, quello di Rennes Le Chateau in Francia, si attaglia bene anche al tesoro perduto di cui stiamo per parlare: la celebre Lost Dutchman’s Gold Mine, la miniera perduta dell’Olandese.

Di fatto, la leggendaria miniera in questione non ha bisogno di troppe presentazioni. Chiunque sia anche vagamente appassionato di western ne ha già sentito parlare: la cerca Tex Willer nell’albo n. 478,La miniera del fantasma, così come l’anarchico tenente Blueberry in una saga indimenticabile disegnata da Jean Giraud (AKA Moebius). Di tanto in tanto l’argomento viene ripreso da riviste dedicate al mondo western.

Se è difficile trovare il tesoro nascosto, è quasi altrettanto difficile ricostruire la storia con esattezza. Si calcola che ne esistano ben sessantadue versioni, che differiscono l’una dall’altra in una pletora di dettagli più o meno importanti. La stessa miniera, poi, è stata di volta in volta dislocata, più o meno fondatamente, in posti diversi, tra l’Arizona, il Messico e la California. In queste note cercheremo di seguire la vena principale, la “mother lode”, come direbbe un minatore che si rispetti, ma sappiate che, per chi fosse interessato ad approfondire, c’è ancora molto da scavare… e in effetti si stima che ogni anno, in media, circa ottomila persone vadano – più o meno seriamente – alla ricerca di questo favoloso tesoro.

Lo scenario in cui si svolge la storia è già affascinante di per sé: i monti Superstizione, in Arizona. Ci sono picchi modellati dal vento, canyon profondi e grotte oscure. Ci sono cactus e un cielo azzurro che di notte si riempie di stelle grandi e di echi sinistri. Insomma, il fondale ideale per qualsiasi film western!

Un tempo, c’erano anche gli indiani. Sembra che i primi ad insediarvisi, a considerarli monti sacri, furono i Pima (da qui il nome Superstition), ai quali succedettero i più famosi Apache, probabilmente della tribù degli Yavapai. A fine ottocento, i fianchi impervi di queste montagne divennero uno dei loro ultimi baluardi nella guerra agli “occhi bianchi”.

La leggenda inizia con la famiglia Peralta, una famiglia di rancheros dalle nobili discendenze spagnole, che abitava in quei paraggi. Si racconta che i Peralta avessero trovato una vena d’oro nel cuore dei monti superstizione, e che di lì attingessero grandi ricchezze. Tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando, intorno al 1850, una banda di Apache tese loro un’imboscata, massacrandoli mentre stavano trasportando un carico verso il Messico. Una volta compiuta l’ecatombe, gli Apache avrebbero nascosto tanto l’oro estratto che l’accesso alla miniera, facendola letteralmente sparire dalla faccia della terra.

Un membro della famiglia (o anche più di uno, a seconda delle versioni), riesce però a scampare al massacro, diventando il custode del segreto della miniera.

Spostiamoci in avanti di dieci anni: siamo nel 1860 e un nuovo ceppo si innesta sulla leggenda dei Peralta: il protagonista, in questo caso, è un certo Dottor Abraham Thorne, un medico dell’esercito, che presta soccorso a un Apache ferito, salvandogli la vita. L’apache, di solito descritto come un capo – talvolta si fa riferimento allo stesso Geronimo (1829-1909) – decide di ricompensare il medico accompagnandolo alla miniera perduta, e permettendogli di portare con sé tutto l’oro che riesce a trasportare. Nello scortarlo al tesoro, però, gli Apache prendono le loro precauzioni, bendandolo e facendogli fare numerose deviazioni circolari, cosicché il dottor Thorne non sarà mai più in grado di fare ritorno alla miniera perduta.

Con un ulteriore balzo temporale di dieci anni, nel 1870, arriviamo finalmente a capire perché la Miniera dell’Olandese Perduto si chiami così. Entra in scena Jacob Waltz, che di fatto non è olandese, bensì tedesco, ma all’epoca dei fatti, nella frontiera americana, non fa molta differenza: i due aggettivi vengono utilizzati come sinonimi. Waltz è un cercatore d’oro, in patria ha studiato da ingegnere minerario, prima di attraversare l’oceano in cerca di fortuna. Vagando tra i monti Superstizione, o forse grazie alla rivelazione di un discendente dei Peralta sopravvissuto al massacro, riesce a localizzare la miniera perduta, che si dice si trovi nei pressi del Weaver’s Needle, un picco modellato dal vento dei secoli. Insieme al suo socio in affari, un certo Jacob Weiser, sfrutta il giacimento per anni, non badando a spese e senza lesinare le bevute nelle occasioni in cui fa ritorno alla civiltà. Al socio di Waltz, però, spetta un destino poco fortunato: sarà ucciso nei pressi della miniera, c’è chi dice in seguito a un attacco degli Apache, intervenuti per difendere il loro territorio, c’è chi dice dallo stesso Jacob Waltz, nel corso di un diverbio.

In ogni caso, Jacob Waltz invecchia e nel 1891 decide di abbandonare la poco confortevole vita del cercatore d’oro: si trasferisce a Phoenix, in Arizona, dove trascorrerà gli ultimi anni della sua vita accudito da una certa Julia Thomas, che di solito viene descritta come una “quarteroon”, una mulatta con un quarto di sangue africano e tre quarti di sangue europeo. Sul letto di morte, il vecchio vagabondo dei Superstizione rivelerà alla sua caritatevole ospite il luogo in cui si trova la famosa miniera, dettando anche una mappa della quale esistono diverse versioni.

Inutile precisare che, malgrado le indicazioni del moribondo, nessuno riuscirà mai a trovare la fantomatica miniera. Saranno però in molti a provarci, e alcuni di questi “cercatori di tesori” andranno incontro a un tragico destino: la zona, con le sue estati infuocate e i gelidi inverni, non è il luogo ideale in cui andare a spasso. Il più celebre tra questi cercatori è senz’altro Adolph Ruth, che scomparve tra i Monti Superstizione l’8 giugno del 1931. Dopo sei mesi di ricerche, il suo cranio venne ritrovato con due buchi nella zona temporale, e venne identificato grazie all’impronta dentale.

La vicenda presenta molti lati oscuri: il figlio dello scomparso, Erwin Ruth, passerà il resto della sua vita a sostenere che suo padre è stato assassinato per rubargli la mappa del tesoro, ma ci sono referti medici che attribuiscono i buchi nel teschio a una caduta accidentale, e non a colpi di arma da fuoco.

Quelli che abbiamo descritto fino a qui – i Peralta, il Dottor Thorne, Jacob Waltz e Adolph Ruth – sono i personaggi chiave della vicenda della Miniera dell’Olandese perduto, gli ingredienti base di una ricetta che di volta in volta si complica, aggiungendo di volta in volta nuove varianti.

Il problema, se si vuole approfondire, è che molte di queste figure si sgretolano davanti all’indagine storica: prendete la famiglia Peralta, ad esempio. Se è vero che il cognome risale a un antico governatore del Messico, è altrettanto vero che è piuttosto diffuso. Per inciso, un supposto lascito di questa stessa famiglia venne utilizzato dal un vero e proprio genio della truffa, James Addison Reavis, per autoproclamarsi “Barone dell’Arizona” e rivendicare una vera e propria fortuna, ingannando i prorietari terrieri della zona e, per un certo periodo, lo stesso governo. Abbiamo raccontato la sua storia qui: https://www.farwest.it/?p=24878, e la trovate anche nel mio libro “I misteri del Far West”.

A sostegno dell’esistenza della loro miniera, tuttavia, sono state ritrovate, nel 1952, due pietre con delle intricate incisioni, in cui si incastra alla perfezione una terza pietra rossa a forma di cuore. Le cosiddette “Peralta Stones” sono da allora custodite in un museo a Phoenix, ma gran parte degli studiosi è incline a considerarle un falso, non solo perché sembrano scritte in uno Spagnolo moderno, ma anche perché la loro simbologia (quella del cuore stilizzato, ad esempio) non era utilizzata all’epoca dei Peralta e del loro tesoro.

Un ritratto di Jacob Waltz

Anche la figura del Dottor Abraham Thorne è piuttosto evanescente, in quanto non ci sono documenti precisi che ne attestino la reale esistenza storica. Lo si descrive in genere come un medico dell’esercito, di stanza a Fort McDowell, a nord della città di Phoenix, ma i registri dell’epoca non sembrano avvalorare la tesi.

Altrettanto evanescente sembra essere il compagno di Waltz, Jacob Weiser, che, secondo molti, non è mai esistito. Lo stesso Olandese, Jacob Waltz, invece, sembra più solido dal punto di vista documentale: abbiamo una tomba nel cimitero di Phoenix, che reca le date 1808-1891, e una deposizione giurata risalente al 1848, in cui lo stesso Waltz dichiara di essere nato a Wuerttenberg, in Germania, 38 anni prima (c’è uno scarto di due anni rispetto alla data indicata sulla lapide). Lo stesso, poi, risulta registrato in California, dove avrebbe preso parte alla corsa all’oro del ‘49, e successivamente come proprietario di una fattoria nei pressi di Phoenix, dove poi sarebbe morto a causa di una polmonite.

Insomma, l’intera vicenda della Miniera perduta dell’Olandese sembra essere il frutto di un complesso intreccio di realtà e fantasia, spesso confuse e amplificate dal passa parola. C’è addirittura chi sostiene con certezza che l’oro sui monti Superstizione non c’è e non potrebbe neanche esserci, visto che si tratta di rilievi di origine vulcanica, e quindi assolutamente privi di filoni auriferi.

In ogni caso, la ricerca della Miniera perduta rimane una bella storia da raccontare intorno al fuoco del bivacco…

La Miniera di Gambadilegno (Pegleg Mine, California)

Il titolo sembra copiato da una storia Topolino, ma Thomas Long “Pegleg” (Gambadilegno) Smith (1801-1866) è stato sicuramente un personaggio memorabile, protagonista di una vita nel segno dell’avventura. Prima di parlare del suo tesoro, diamo un’occhiata alla sua biografia, che è ben lontana dall’essere noiosa.

Nato nel 1801 in Kentucky, a Crab Orchard, scappò di casa da ragazzo, per diventare barcaiolo sulle chiatte che attraversavano il grande Mississippi. Arrivato a Saint Louis, in Missouri, il punto di partenza per le avventure nel West, cambiò mestiere, diventando un trapper, un cacciatore di pellicce alle dipendenze del magnate Jan Jacob Astor. Insieme a lui, c’erano altri ragazzi destinati a diventare altrettante leggende, come ad esempio Kit Carson (1809-1868), Jim Bridger (1804-1881) o Milton Soublette (1801-183), anche noto come “la folgore delle Montagne Rocciose”.

Pegleg Smith

Il giovane Thomas inizia la sua carriera intorno al 1820, al fianco di un altro famoso trapper, il francese Antoine Robidoux, entrando in contatto con le tribù dei Sioux e degli Osage, e successivamente si sposta nel Sud Ovest degli Stati Uniti: nel 1824 è in New Mexico, nel 1826 in Arizona. Caccia castori lungo il corso dei fiumi oppure presta servizio come scout, imparando gli idiomi delle varie tribù.

Nel 1827, nel corso di una delle sue scorrerie, Smith rimedia una pallottola all’altezza del ginocchio. La ferita si infetta e così Smith è costretto ad amputare la gamba sinistra poco sotto il ginocchio, guadagnandosi così il soprannome di Gambadilegno. Nelle sue millanterie, per le quali era famoso, Pegleg amava vantarsi di essersi tagliato la gamba da solo, con il solo aiuto di un coltello e di un boccale di “Taos lighting”, il “fulmine di Taos”, il torcibudella preferito dai cacciatori di castori di quei paraggi. Detto tra parentesi, anche nella mia famiglia gira una storia simile a proposito di un mio trisavolo (purtroppo senza indiani e sparatorie), quindi non dev’essere un’ipotesi impossibile.

La menomazione fisica non impedì a Smith di continuare la sua vita avventurosa: trasformò la sua sella da cavallo, sostituendo la staffa sinistra con una specie di sacca di cuoio in cui infilare il moncherino, e, in caso di risse al saloon, era sempre pronto a gettarsi nella mischia, urlando come un ossesso e sfilandosi la protesi di legno, per usarla come manganello.

La mappa della zona del tesoro di Pegleg Smith

In ogni caso, Smith non era il tipo da farsi troppi scrupoli: quando il commercio delle pellicce entra in crisi, si trovava a corto di denaro e non esita a rapire bambini alle tribù native per poi rivenderli come schiavi oltre il confine, nelle haciendas messicane.

Nel 1829, poi, inizia una brillante carriera di ladro di cavalli in California: in compagnia di Jim Beckwourth, un altro ex trapper, e di un capo Ute di nome Walkara, ruba migliaia di capi dai ranch californiani per rivenderli oltre il confine. Quello del ladro di cavalli, però, non è un mestiere che si possa fare a tempo indeterminato, a meno di non voler finire con una corda al collo.

Così, quando l’aria si fa bollente, il nostro Pegleg si volatilizza. Lo ritroviamo nel 1840, lungo la Oregon Trail, dove gestisce un trading post e offre rifugio e accoglienza per i migranti in viaggio verso Ovest.

Morirà in un ospedale di San Francisco nel 1866, ma rimarrà per sempre famoso come uno dei più grandi “pallisti” di tutti i tempi. Ancora oggi, nella cittadina californiana di Borrego Springs, viene celebrato in sua memoria un Concorso per Bugiardi, il Pegleg Liars Contest, che si svolge nel mese di marzo: i partecipanti devono indossare costumi a tema e raccontare bugie al pubblico. Non ci sono regole particolari per le bugie da raccontare, possono essere barzellette, filastrocche o gag: l’importante è che non durino più di cinque minuti e che abbiano in qualche modo a che fare con il vecchio Gambadilegno Smith.

Di tutte le bugie raccontate da Pegleg Smith, la più celebre rimane quella relativa a un tesoro, sperduto nel deserto della California. Secondo la versione dello stesso Smith (anch’essa soggetta a diverse variazioni, a seconda probabilmente dell’uditorio e del numero di bicchieri di whisky ingollati), un giorno, intorno al 1829, stava vagando lungo la strada che da Yuma Porta a Los Angeles. All’improvviso, decise di uscire dalla pista tracciata, forse per accorciare il percorso, ma finì col perdersi. Per evitare di girare in tondo, si mise alla ricerca di un rilievo, un punto sopraelevato dal quale poter vedere dall’alto le tracce lasciate fino a quel punto e la destinazione da raggiungere. Durante la ricognizione, salì su una collina più scura: era tale perché ricoperta da un terriccio nerastro, screziato però da improvvisi lampi di luce. Incuriosito dal riflesso, Pegleg si chinò ad esaminare un pugno di quella polvere scura: all’interno della sabbia c’erano delle parti di metallo scintillante.

Sapendo che “non è tutto oro quel che luccica”, Pegleg prese un po’ di quella polvere e la infilò nella bisaccia. Ritrovata la strada, fece ritorno a Los Angeles, dove portò il campione ad analizzare da un esperto. Indovinate un po’: si trattava di oro purissimo!

Purtroppo, però, Pegleg, malgrado svariati tentativi, non riuscì mai a ritrovare la collina scura sperduta nel deserto: nasce così la leggenda della Pegleg Mine, una miniera perduta destinata a diventare popolare ai tempi della corsa all’oro del 1849 e a venire periodicamente riscoperta nel corso del Novecento. Lo stesso Smith accompagnò più di una spedizione di ingenui e volenterosi cercatori, salvo poi abbandonarli nel bel mezzo del deserto quando finiva il whisky che gli avevano promesso.

La lapide che ricorda Pegleg Smith

Periodicamente, i giornali della California annunciano il ritrovamento della miniera di Gambadilegno, da parte di fortunati viandanti che vi si imbattono per caso, ma, per quanto ci è dato sapere, si tratta di dichiarazioni fatte della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni…

Gli antichi filosofi greci ci hanno regalato il paradosso del mentitore, un argomento logico che funziona più o meno così: “se un mentitore dice di stare mentendo, mente oppure sta dicendo la verità?” Adattando questa raffinata argomentazione alla vicenda che abbiamo appena raccontato, potremmo chiederci: “se Pegleg Smith, da molti definito il “re dei bugiardi”, racconta di aver trovato un tesoro favoloso, mente oppure dice la verità?”. La risposta, nell’uno e nell’altro caso, rimane avvolta nel mistero.

Il Money Pit di Oak Island

L’isola canadese di Oak Island, a poca distanza dalle coste della Nuova Scozia e affacciata sull’Atlantico, è ancora oggi la croce e delizia dei cercatori di tesori di tutto il mondo.

La storia di questa ricerca ha radici antiche, che risalgono ai tempi in cui questa porzione del Canada era ancora una terra selvaggia e inesplorata, sottratta dai primi coloni, provenienti dal non lontano Massachusetts, ai suoi ancestrali proprietari, i nativi Micmac.

In un giorno lontano del 1795, un ragazzo, andando a zonzo per la foresta di ritorno da una battuta di pesca, trova uno strano avvallamento di forma ovale nel terreno. Appesa a un ramo d’albero, in corrispondenza della conca, c’è una carrucola vecchia e arrugginita. Secondo altre versioni – ci sarete ormai abituati, in questi racconti sospesi tra storia e mito, la verità, se davvero esiste, ha diverse facce – non ci sarebbe nessuna carrucola, ma semplicemente un ramo tagliato, in cui si vedono, però, incisioni profonde, lasciate probabilmente dallo scorrere di corde a cui era appeso un carico pesante.

Il ragazzo si chiama Daniel McInnis (o forse McGinnis) e, suggestionato dalla scoperta, chiama altri due suoi amici.

Il trio si mette a scavare di buona lena. La Nuova Scozia, infatti, non è soltanto una terra di indiani e di coloni: si racconta che le sue spiagge fossero frequentate dai pirati. E dove ci sono i pirati, si sa, ci sono anche tesori. Si dice che il Capitano Kidd (1645-1701) avesse nascosto da queste parti il suo favoloso bottino (o parte di esso), prima di finire impiccato e lasciato alla mercé dei corvi sulle sponde del Tamigi. E anche il terribile Barbanera, al secolo Edward Teach (1680-1718), famoso per bere il rum mescolato alla polvere da sparo e infilarsi pezzi di miccia accesi nella folta barba, prima di lanciarsi all’arrembaggio, avrebbe nascosto il suo tesoro in un posto che soltanto “lui e Satana avrebbero saputo ritrovare”. Perché non proprio lì?

Come in un romanzo dell’immortale Robert Louis Stevenson, non santo, ma patrono di tutti i cercatori di tesoro, i tre ragazzi mettono mano alle pale. L’entusiasmo iniziale, però, si esaurisce con l’aumentare della fatica: la terra è dura e compatta, e il livello dello scavo scende in modo impercettibile malgrado i loro sforzi. Realizzano che non possono farcela da soli: hanno bisogno di aiuto. Ben presto, la vita quotidiana prende il sopravvento e cancella la smania di scoprire che cosa si nasconde nella foresta.

Passano gli anni, arriviamo al 1803-1804, secondo altre fonti il 1810. I tre ragazzi sono cresciuti. Coinvolgono un imprenditore, un certo Simeon Lynds, e insieme fondano la Onslow Company, la prima delle tante società che si avvicenderanno alla ricerca del tesoro.

Il primo scavo è forse anche il più eccitante: man mano che scendono nel terreno, gli scavatori si imbattono in diaframmi fatti con assi di legno, a intervalli regolare di “esattamente dieci piedi” (poco più di tre metri). Scavando, si imbattono anche in strati di materiali diversi: carbone, argilla, fibre di palma da cocco e, dettaglio ancor più interessante, in una pietra con delle incisioni e dei simboli misteriosi (ci torneremo a breve).

Il primo scavo raggiunge la profondità di sessanta piedi (circa 18 metri e mezzo): a questo livello, c’è l’ennesimo diaframma di legno. Si cerca di scalzarlo con un piede di porco, ma non cede. Armeggiando con lo strumento, si sente che, sotto lo strato di assi, c’è qualcosa, forse una cassa di legno.

Nel frattempo, però, si è fatta sera: c’è poca luce e gli uomini sono stanchi. Decidono di abbandonare il cantiere, per riprendere il giorno successivo.

Peccato, però, che l’indomani li attende un’amara sorpresa: nel corso della notte, il pozzo si è allagato. Ci si arma di secchi e si cerca di svuotarlo, ma ben presto i cercatori realizzano che il livello dell’acqua non scende, malgrado i molti litri d’acqua salmastra che sono stati tolti a secchiate.

Il ritrovamento di fibre di cocco fa pensare a un dispositivo di protezione, a una trappola costruita dall’uomo per impedire l’accesso al tesoro: la spiaggia, non troppo lontana, sarebbe collegata al pozzo da un tunnel, e funzionerebbe come un sifone, inondandolo d’acqua quando uno scavo invasivo rimuove la barriera.

Vista l’impossibilità di praticare il primo scavo, si cerca di scavare un pozzo parallelo, ma anche questo si allaga ben presto.

Si succederanno molti altri tentativi di questo tipo: nel 1849 è la volta della Truro Company, che, impiegando una trivella a vapore, scava un tunnel parallelo rinvenendo altri frammenti di legno e tre anelli di una catena d’oro, ma anche stavolta lo scavo si riempie d’acqua. Tocca poi alla Oak Island Association, che cerca di drenare l’acqua e di allargare il diametro del pozzo, ottenendo però un collasso dell’intera struttura e, nel 1897, è la volta della O.A. Treasure Company, che scopre un supposto “tunnel dei pirati” che porterebbe al Money Pit, il Pozzo del Denaro, come verrà battezzato questo misterioso sotterraneo.

Gli scavi si protraggono nel Novecento, fino addirittura al 1966 quando il pervicace Dan Blankenship fonda la Triton Alliance, intraprendendo uno scavo (successivamente fallito) da dieci milioni di dollari! Il Money Pit attira anche l’attenzione di personaggi importanti: niente meno che il Presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), l’attore Erroll Flynn e anche il grande John Wayne si interessano in questa vicenda e finanziano delle ricerche di tasca propria. L’area si trasforma in una specie di groviera, ma del tesoro neanche l’ombra.

Si sa: non c’è tesoro senza maledizione. E infatti, nel corso di quasi 200 anni di ricerche, il Money Pit ha reclamato un drammatico tributo di vite umane: la prima vittima risale a metà ottocento, per lo scoppio di una caldaia a vapore, poi nel 1897 un operaio muore affogato in seguito alla rottura dell’imbrago, e nel 1965 ben quattro operai moriranno a causa di una fuga di gas.

Duecento anni di scavi e ricerche possono passare senza dare alcun frutto, ma di sicuro non passano senza dare vita a congetture e ipotesi. Un tesoro irraggiungibile, nascosto nel profondo utero della terra, è una suggestione potente, un generatore di storie. Vediamone alcune.

C’è chi sostiene che il pozzo sia stato costruito per custodire nientemeno che i gioielli di Maria Antonietta (1755-1793), moglie di Luigi XVI e ultima regina di Francia. La sovrana, sentendo l’atmosfera surriscaldarsi in vista di quella che sarebbe stata la Rivoluzione Francese, avrebbe affidato i suoi averi più preziosi, gioielli, documenti e opere d’arte, a una sua fidata dama di compagnia. Questa li avrebbe portati dapprima in Inghilterra, nascondendoli sulla sua persona e nel bagaglio per eludere i controlli, poi di lì si sarebbe imbarcata alla volta del Canada, dove avrebbe fatto costruire il fatidico pozzo dalla Marina Francese.

Se questa storia vi sembra un po’ fantasiosa, aspettate di sentire le altre. C’è chi sostiene, come lo scrittore Penn Leary, che il Money Pitt custodisca dei preziosi documenti che permetterebbero di attribuire la vera paternità delle opere di William Shakespeare, che non sarebbe di Shakespeare stesso, bensì del filosofo Francesco Bacone (1561-1626). Leary sostiene che tale verità si possa evincere con un’analisi crittografica dei testi shakespeariani. Il nesso tra tutto questo e una remota isola canadese è poco chiaro, ma è pur sempre un’ipotesi affascinante.

Giunti a questo punto non vi meraviglierete più se entrano in scena i Templari, che avrebbero scelto proprio il Money Pitt per nascondere il loro tesoro, quando nel 1307 il loro ordine venne sgominato dall’alleanza tra Filippo il Bello re di Francia e il papa Clemente V. E parlando di Templari, non si può fare a meno di tirare in ballo anche il Graal: anch’esso giacerebbe sul fondo di questo pozzo misterioso, ben custodito da una confraternita di Rosacroce.

Il rosario delle ipotesi fantasiose sarebbe ancora lungo, ma non lo sgraneremo tutto. Risparmiandovi il tesoro degli Inca trasportato in Canada dai conquistadores spagnoli oppure i copti in fuga, c’è chi pensa che il Money Pit non sia un artefatto umano, ma banalmente un fenomeno carsico. Proprio in quella zona, nel 1878, una donna sprofondò all’improvviso nel mezzo di un campo insieme al suo bue e all’aratro, a causa dell’apertura di una dolina carsica, una fenditura nel terreno. Il pozzo e i successivi allagamenti potrebbero quindi essere la conseguenza di un fenomeno tellurico di questo genere.

La zona del Money Pit

Questa ipotesi “naturale”, ovviamente la preferita dai razionalisti, lascia però adito a molti interrogativi. Per esempio gli strati di legno a intervalli regolari, o anche le intercapedini riempite di fibre di palma, di carbone o argilla. Non è facile spiegare questi ritrovamenti ricorrendo soltanto agli smottamenti carsici.

E poi c’è la famosa pietra scolpita, con uno strano alfabeto difficile da decifrare. C’è chi sostiene che si tratti di un alfabeto copto (simile al greco), chi dice che si tratti di un codice cifrato a sostituzione semplice. La vulgata vuole che il messaggio scritto sulla pietra sia: “Dieci piedi più sotto sono sepolti due milioni di sterline”, ma è difficile accertarlo, perché la pietra, se mai esistita, è sparita all’inizio del Novecento, dopo essere stata dapprima murata in un camino, poi usata nella bottega di un rilegatore di libri come supporto per battere il cuoio, per ammorbidirlo. Inutile precisare che quest’ultimo utilizzo, decisamente poco ortodosso per un manufatto storico, avrebbe compromesso la leggibilità della stele. In ogni caso, della pietra ci rimangono soltanto racconti di seconda o terza mano.

Prima di abbandonare il Money Pitt e i suoi segreti, vorremmo però lanciarci su un’ultima, ardita pista interpretativa. C’è chi afferma, infatti, che tutta la saga della ricerca del tesoro non sarebbe che una complessa allegoria massonica, un riferimento alle articolate ritualità proprie di questa società che, in America, ama definirsi “non segreta, ma con dei segreti”.

Molti degli elementi trovati nel corso degli scavi, infatti, sembrano contenere dei riferimenti, più o meno palesi, ad alcuni dei rituali utilizzati da questo ordine iniziatico. I rituali in questione in questioni sarebbero quelli riferiti al Rito di York e a quello del Rito Scozzese, ovvero dei complessi sistemi di gradi a cui alcuni iniziati accedono dopo aver conseguito il grado di Maestro Massone. Per verificare la fondatezza di queste affermazioni abbiamo consultato un esperto di esoterismo italiano e anche alcuni testi specifici (vedi bibliografia). In entrambi questi riti, e più precisamente nel grado del Royal Arch del Rito di York e nel diciottesimo e trentaduesimo grado del Rito Scozzese, si fa riferimento a una cripta, a un tempio sotterraneo, al quale si discende attraversando diversi livelli, simboleggiati da veli di diversi colori.

Anche alcuni dei manufatti rinvenuti, poi, rimandano a simboli massonici, quali il triangolo o la lettera “G”, senza contare che tra i personaggi che, nel corso di due secoli, hanno ruotato intorno al Money Pit, c’è un’insolita concentrazione di massoni, inclusi il Presidente Roosevelt e John Wayne di cui abbiamo parlato prima. La ragione per cui dei massoni dovrebbero investire milioni di dollari per dar vita a un’allegoria così criptica ed evanescente rimane, in ogni caso, poco chiara.

Insomma, forse la verità sul mistero di Oak Island si nasconde nella combinazione di alcuni degli elementi che abbiamo elencato: forse si tratta di una crepa naturale nel terreno, che col passare del tempo si è caricata di simbolismi e aspettative spropositati, o magari il tesoro c’era davvero, ma ormai è impossibile trovarlo in quel labirinto di pozzi franati. Quale che sia la verità, è bello lasciar vagare la mente in questo labirinto di ipotesi anche senza voler per forza trovare una via d’uscita.

L’oro dei Confederati

Richmond, Virginia. È il 2 aprile del 1865. La Chiesa di St. Paul è gremita di fedeli che assistono alla messa. Una staffetta militare, con la divisa grigia impolverata, si fa largo tra i banchi per raggiungere le prime file. Lascia un telegramma tra le mani di un uomo dal volto scavato, con una barbetta squadrata e gli occhi di un azzurro penetrante.

Il destinatario è Jefferson Davis (1808-1889), il primo (e anche unico) Presidente degli Stati Confederati d’America. Il mittente è un altro uomo leggendario: Robert E. Lee, condottiero dell’esercito del Nord Virginia. Il contenuto del messaggio è preoccupante: Richmond non resisterà a lungo, finirà presto nelle mani del giacche blu, dei soldati dell’Unione. Una volta letto il dispaccio, il Presidente Davis si affretta a guadagnare l’uscita della chiesa.

Le sorti della Guerra di Secessione sono ormai decise. L’esercito del sud è in ritirata, incalzato dalle truppe nordiste. Il generale Lee, a distanza di pochi giorni, farà un disperato tentativo di “bucare” le fila nemiche, per riunire quello che rimane del suo esercito all’Esercito del Tenessee, comandato dal Generale Joseph E. Johnston. Le cose, però, non andranno secondo i suoi piani e la battaglia di Appomattox del 9 aprile 1865 lo costringerà ad arrendersi al Generale Ulysses S. Grant.

Ma rimaniamo a Richmond, in quel fatidico 2 aprile. Il Presidente Davis convoca i suoi stati maggiori e dà disposizioni per organizzare la ritirata. Più tardi, quella sera, due treni partono da Richmond, diretti a Sud. Il primo trasporta Davis, la sua famiglia e gli alti ranghi della Confederazione, insieme ai documenti più importanti. Sul secondo treno, invece, c’è il famoso “tesoro della Confederazione”. Di fatto, il denaro raccolto su quel vagone proviene da fonti diverse: in parte è il fondo pubblico del governo confederato, che contiene oro, argento e lingotti, in parte l’oro appartiene alla Banca di Richmond e ad altre banche della zona, che si sentono più sicure ad affidare i loro fondi ad una scorta dell’esercito. C’è poi una quantità di gioielli, anelli e collane donati alla causa dalle donne del Sud.

Difficile stabilire il valore complessivo, si sono fatte varie ipotesi in proposito ma l’ammontare dell’intera somma è probabilmente destinato a rimanere un mistero. In proposito, abbiamo la testimonianza di un ufficiale della Marina Confederata, il Capitano William H. Parker, che dichiarò che il fondo governativo che gli era stato affidato conteneva “circa 500.000 dollari in oro, argento e lingotti”.

Oltre a questo importo, però, bisogna tenere in conto anche i fondi affidati dalle varie banche, che potrebbero alzare di molto l’importo finale. Forse, l’entità del tesoro venne aumentata a bella posta dall’Unione, che voleva così incoraggiare la cattura del Presidente Davis, temendo che potesse prendere il volo oltre il confine, in Messico, o addirittura a Cuba.

Di fatto, il Presidente sconfitto non riuscirà a fuggire, perché sarà catturato il 10 maggio a Irwinville, in Georgia, dal 4° Cavalleria del Michigan. Si dice che fosse travestito da donna per cercare di sfuggire, anche se sua moglie Varina sosterrà in seguito di avergli semplicemente prestato uno scialle per ripararsi dall’aria fresca del mattino. Al momento dell’arresto, però, il Presidente ha con sé soltanto pochi spiccioli, e sono passate soltanto sei settimane da quando il tesoro è partito da Richmond.

Che fine ha fatto l’oro? È questo l’inizio della leggenda del tesoro dei confederati.

Sicuramente, una parte del tesoro venne utilizzata nel corso del tragitto dalla Virginia alla Georgia, per pagare i salari dei militari e per fare fronte alle spese della ritirata. Uno snodo principale di questa intricata vicenda è la città di Washington, in Georgia, dove il convoglio ferroviario si arrestò il 6 maggio. Qui, l’oro delle banche della Virginia venne depositato nei forzieri della banca locale, mentre il rimanente avrebbe dovuto proseguire il suo viaggio verso sud, affidato da Davis al capitano Parker. Si dice che il Presidente voleva imbarcare l’oro e rispedirlo a bordo di una nave confederata in Francia, che lo aveva prestato per finanziare la guerra.

Parker e i suoi si accamparono poco fuori Washington, nei pressi della piantagione di cotone di un pastore metodista, un certo Abraham Dyonisius Chennault (1831-1881). Ma ci fu un imprevisto. Nella notte del 24 maggio, il convoglio venne rapinato, in una notte di luna piena, da una ventina di cavalieri armati di fucili. I rapinatori fecero man bassa del tesoro, riempiendo le bisacce delle selle e spargendo accidentalmente anche una buona quantità d’oro nei paraggi, per la gioia dei passanti che li ritrovarono nei giorni successivi.

Venuti a sapere del furto, le truppe dell’Unione si misero a caccia dei ladri. Le indagini li portarono a casa Chennault, i cui occupanti vennero dichiarati in arresto e sottoposti a tortura per costringerli a rivelare il nascondiglio dell’oro. La casa e la piantagione furono perquisite da cima a fondo. Lo stesso Abraham Chennault venne condotto nel bosco e appeso per i pollici. In seguito, l’intera famiglia sarà deportata a Washington D.C. per rispondere a ulteriori interrogatori, ma dell’oro non c’è più traccia.

Da allora, però, la tenuta dei Chennault viene chiamata la “fattoria d’oro”, e si dice che ancora oggi, quando un violento temporale colpisce la zona, affiorino dalla terra scura delle monete d’oro e d’argento, andate perdute durante la tragica notte della rapina.

Si tratta soltanto di un’ipotesi, ovviamente: c’è chi afferma che il tesoro sia stato fatto sparire volutamente dai sudisti, nella speranza di finanziare, un giorno, la riscossa degli stati confederati. Una pista che, tra l’altro, è stata esplorata a livello narrativo anche dal nostro Tex Willer, nell’albo Maxi “Il tesoro dei confederati”.

Invece, se avete visto (domanda retorica per un appassionato di western) “Il buono, il brutto e il cattivo” dell’intramontabile Sergio Leone, sapete già che il tesoro si trova nella tomba anonima, di fianco a quella del soldato Arch Stanton, nel cimitero di Sad Hill, dove, talvolta, si sente ancora risuonare il grido del “brutto” Tuco: “Biondo, lo sai di chi sei figlio tu? Di una grandissima…”

Termina qui il nostro viaggio, piuttosto lungo ma mi auguro non troppo noioso, lungo le strade del West. Anche se non abbiamo trovato tesori, abbiamo quantomeno trascorso un pugno di minuti spensierati, e forse non è poco in questi tempi difficili.

Riferimenti bibliografici

- Haldeen Braddy, A legend of the Lost Nigger, Jstor, 1945

- Joe Nickell, The secrets of Oak Island, Skeptical Inquirer Volume 24, No. 2,

- Matthew P. Mayo, Hornswogglers, Fourflushers & Snake-Oil Salesmen: True Tales of the Old West’s Sleaziest Swindlers, Twodot, 2015

- Marshall Trimble, Pegleg and his lost goldmine, https://truewestmagazine.com/peg-leg-smith-lost-gold-mine/

Davis, R. (2002). The Georgia Odyssey of the Confederate Gold. The Georgia Historical Quarterly, 86(4), 569-586. Retrieved March 10, 2020, from www.jstor.org/stable/40584600 - OTIS ASHMORE, THE STORY OF THE CONFEDERATE TREASURE, The Georgia Historical Quarterly, Vol. 2, No. 3 (SEPTEMBER, 1918), pp. 119-138, Georgia Historical Society, https://www.jstor.org/stable/40575586