A cura di Domenico Rizzi

Link dello speciale sul genere western: 1) Il tesoro del west, 2) Il trionfo della leggenda, 3) L’ascesa del western, 4) Il periodo d’oro, 5) Ombre rosa nella prateria, 6) Orizzonti sconfinati, 7) I sentieri del cinema, 8) Orizzonti sconfinati, 9) La quarta frontiera

Diversi scrittori avevano già intuito, in momenti diversi, l’importanza di narrare l’evoluzione del West dalla sua fase primordiale e selvaggia alla trasformazione causata dall’arrivo del progresso, come aveva fatto Edna Ferber con “Cimarron” e “Il gigante” molto tempo prima. Questa linea, spesso coronata da successo, verrà seguita da altri autori, quali Glendon Swarthout, Edward Abbey, Harry Wilson Lawton, Frank O’Rourke, Larry Mc Murtry, Jim Harrison e Cormac Mc Carthy.

Diversi scrittori avevano già intuito, in momenti diversi, l’importanza di narrare l’evoluzione del West dalla sua fase primordiale e selvaggia alla trasformazione causata dall’arrivo del progresso, come aveva fatto Edna Ferber con “Cimarron” e “Il gigante” molto tempo prima. Questa linea, spesso coronata da successo, verrà seguita da altri autori, quali Glendon Swarthout, Edward Abbey, Harry Wilson Lawton, Frank O’Rourke, Larry Mc Murtry, Jim Harrison e Cormac Mc Carthy.

La “letteratura di confine” lega, seppure idealmente, una serie di opere che si potrebbero definire come “Western della Quarta Frontiera”, romanzi che, partendo dalla conclusione della conquista attiva – l’arrivo delle ferrovie, la sottomissione degli Indiani, la pacificazione delle città più turbolente, l’affermazione del “Law and Order” dal Mississippi alla costa del Pacifico – affrontano le difficoltà del cambiamento.

E’ una “performance” pregna di atmosfere crepuscolari, spesso intrisa di pessimismo, che sembra avvalorare i dubbi espressi da Frank Gruber e Max Brand sul futuro della Frontiera, “contaminata” dalle idee dei benpensanti e colonizzata dagli affaristi dell’Est.

Peraltro, una variante dello stesso tema è l’incursione del western nel Messico insurrezionale o post-rivoluzionario, quando negli Stati Uniti il mito del West è già diventato un soggetto letterario, un tema di studio, nonché un’inesauribile risorsa per il cinema. L’Americano disilluso e sconfitto, spesso emarginato dal progresso, a volte braccato dalla legge, si rifugia nell’ultima frontiera possibile, nell’improbabile tentativo di rivivere un passato che non esiste più.

Dopo quelli della Ferber, della quale si è già detto in precedenza, molti altri libri contemplano malinconicamente il tramonto del vecchio West.

Glendon Swarthout, prolifico autore vissuto fra il 1918 e il 1992, è ricordato per due eccellenti romanzi ai quali il cinema assegnò dei protagonisti altrettanto d’eccezione. Il primo, “They Came to Cordura”, scritto nel 1958, costituisce la trama di “Cordura”, interpretato da Gary Cooper, Van Heflin, Tab Hunter e Rita Hayworth, ambientato nel Messico del 1916.

Stroncato dalla critica e peggio accolto dal pubblico, guardato male dalla stampa patriottica, narra di un ufficiale incaricato di riportare nel Texas alcuni soldati che si sono coperti di gloria durante una spedizione contro i ribelli di Pancho Villa. Durante l’arduo percorso di ritorno, invece, ciascuno degli “eroi” mostra il suo vero volto, che è quello di una persona vile, egoista ed abietta, un’evidente smitizzazione che Swarthout e il regista Robert Rossen non si fanno scrupolo di narrare, rivelandosi dei “revisionisti” ante litteram. Purtroppo il film non ottenne il successo sperato e costò una perdita di 5 milioni di dollari alla produzione, ma la stroncatura di molti critici appare eccessivamente severa e l’opera meriterebbe una rivalutazione postuma.

Stroncato dalla critica e peggio accolto dal pubblico, guardato male dalla stampa patriottica, narra di un ufficiale incaricato di riportare nel Texas alcuni soldati che si sono coperti di gloria durante una spedizione contro i ribelli di Pancho Villa. Durante l’arduo percorso di ritorno, invece, ciascuno degli “eroi” mostra il suo vero volto, che è quello di una persona vile, egoista ed abietta, un’evidente smitizzazione che Swarthout e il regista Robert Rossen non si fanno scrupolo di narrare, rivelandosi dei “revisionisti” ante litteram. Purtroppo il film non ottenne il successo sperato e costò una perdita di 5 milioni di dollari alla produzione, ma la stroncatura di molti critici appare eccessivamente severa e l’opera meriterebbe una rivalutazione postuma.

Diversi anni dopo, nel 1975, l’autore gettò sul mercato un lavoro ritenuto assai più pregevole, “The Shootist”, che affascinò il regista Don Siegel inducendolo ad affidare a John Wayne – stanco e afflitto da un male incurabile, ma sicuramente in una delle sue interpretazioni migliori – a vestire i panni del pistolero John Bernard Books ormai in disarmo, malato di cancro anche nella finzione cinematografica. Stavolta il risultato appare ottimo, grazie anche alla partecipazione di James Stewart, Lauren Bacall (vedova del grande Humphrey Bogart) e Ron Howard. La vicenda inizia nell’anno 1901 a Carson City, nel Nevada, un luogo inusuale nella storia dei western, dove si respira quasi – forse per la suggestione dovuta alla presenza di Wayne -l’atmosfera crepuscolare di “L’uomo che uccise Liberty Valance”, di Ford.

Il racconto ritrae un uomo dalla pistola facile alle prese con tre problemi senza rimedio: la vecchiaia che avanza, la malattia terminale da cui è afflitto e la scomparsa del suo proscenio naturale. E’ emblematica la scena finale di Books che si reca all’appuntamento con i rivali viaggiando a bordo di un tram trainato dai cavalli: è iniziato un nuovo secolo, circolano le prime automobili e il vecchio West sta scomparendo, mentre i suoi antichi protagonisti sono ridotti ad ectoplasmi che si muovono nell’ombra. L’uomo che ha fatto tremare centinaia di persone mentre faceva il suo trionfale ingresso nelle città, è una larva che conta i giorni residui di un’esistenza inesorabilmente condannata. L’ultimo duello non segue alcuna ritualità, come se i sopravvissuti di un’epopea che si va dissolvendo avessero fretta di uscire di scena. L’invito del pistolero morente al ragazzo di gettare via la pistola è un’esortazione verso la nuova generazione, che crescerà in una società civile, guardando al West del passato come ad una leggenda.

Ciò che rimane della Frontiera viene mirabilmente ritratto anche nel film “Tell Them Willie Boy Is Here” (in Italia “Ucciderò Willie Kid”) di Abraham Polonsky, girato nel 1969. Il romanzo da cui è tratto si intitola “Willie Boy” e l’autore è Harry Wilson Lawton (1927-2005). Narra dello sceriffo Cooper (Robert Redford nel film) alle prese con il caso umano di un indiano Paiute che ha ucciso il padre della fidanzata, fuggendo insieme a lei dalla riserva.

Ciò che rimane della Frontiera viene mirabilmente ritratto anche nel film “Tell Them Willie Boy Is Here” (in Italia “Ucciderò Willie Kid”) di Abraham Polonsky, girato nel 1969. Il romanzo da cui è tratto si intitola “Willie Boy” e l’autore è Harry Wilson Lawton (1927-2005). Narra dello sceriffo Cooper (Robert Redford nel film) alle prese con il caso umano di un indiano Paiute che ha ucciso il padre della fidanzata, fuggendo insieme a lei dalla riserva.

Siamo nel 1909, le ultime tribù hanno smesso di combattere da vent’anni e l’Indiano costituisce soltanto un problema amministrativo di difficile gestione, una grana di cui i politici dell’Est preferiscono non occuparsi. A poco a poco spuntano fuori giustizieri esagitati e cacciatori di taglie, che Cooper cerca invano di tenere a bada, pur rendendosi conto che per il Pellerossa non c’è alcuna possibilità di scampo. Il suo mondo libero e selvaggio è infatti tramontato e di ciò è consapevole lo stesso Willie Kid, che si farà uccidere dallo sceriffo dopo avere tentato un’impossibile fuga fra le montagne. “Ucciderò Willie Kid” è un film amaro, come il romanzo da cui deriva. Il regista ebreo Polonsky, a suo tempo discriminato dalla famigerata commissione Mc Carthy per le sue idee ed emarginato da Hollywood per molti anni, si prende una severa rivincita stigmatizzando il conformismo di una società che ha smarrito la propria umanità.

Il mondo chiuso e isolato delle riserve indiane è ritratto anche da John Fusco, già autore delle trame di “Young Guns” (1988) e “Young Guns II” (1990) con il soggetto di “Thunderheart”, “Cuore di Tuono”, diretto nel 1992 dal regista Michael Apted e interpretato da Val Kilmer e Graham Greene. Questa volta non si tratta di Indiani scappati dall’agenzia, ma di una losca trama ordita all’interno di Pine Ridge da loschi speculatori in cerca d’uranio, appoggiati da uomini dell’F.B.I. E’ una fotografia fedele del clima creatosi nelle riserve sioux del South Dakota dopo l’insurrezione avvenuta nel 1973, che provocò scontri con le forze dell’ordine con morti e feriti, una situazione descritta molto bene da Mary Crow Dog nel suo libro “Donna Lakota”, tradotto anche in Italia nel 2000. L’agente Roy Levoi, di lontana origine oglala, aiutato da un poliziotto indiano (Graham Greene) sventa gli intrighi degli affaristi e scopre la propria vita precedente, quella di uno sciamano della tribù all’epoca dell’eccidio di Wounded Knee.

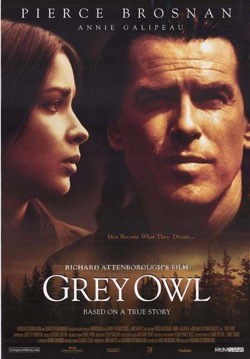

Nel corso degli Anni Ottanta e Novanta vengono prodotti altri film sulla condizione degli Indiani moderni, ma pochi sono veramente degni di interesse. Fra questi vi è sicuramente il biografico “Grey Owl”, di produzione anglo-canadese (1999) diretto da Richard Attenborough e interpretato da Pierce Brosnan nella parte di Archie Gufo Grigio, un personaggio realmente vissuto fra il 1888 ed il 1938. Considerato un indiano ojibway fino alla sua morte, causata da una polmonite, si scoprì soltanto allora che il falso Pellerossa era di origine inglese e portava il nome di Archibald Stansfeld Belaney. E’ la storia romanzata di un uomo che seppe trasformarsi, da cacciatore di castori nelle distese canadesi, in un grande difensore dell’ambiente e degli animali, scelta che lo portò a fare lo scrittore e a tenere conferenze anche in Europa. Il soggetto della pellicola venne sceneggiato da William Nicholson.

Nel corso degli Anni Ottanta e Novanta vengono prodotti altri film sulla condizione degli Indiani moderni, ma pochi sono veramente degni di interesse. Fra questi vi è sicuramente il biografico “Grey Owl”, di produzione anglo-canadese (1999) diretto da Richard Attenborough e interpretato da Pierce Brosnan nella parte di Archie Gufo Grigio, un personaggio realmente vissuto fra il 1888 ed il 1938. Considerato un indiano ojibway fino alla sua morte, causata da una polmonite, si scoprì soltanto allora che il falso Pellerossa era di origine inglese e portava il nome di Archibald Stansfeld Belaney. E’ la storia romanzata di un uomo che seppe trasformarsi, da cacciatore di castori nelle distese canadesi, in un grande difensore dell’ambiente e degli animali, scelta che lo portò a fare lo scrittore e a tenere conferenze anche in Europa. Il soggetto della pellicola venne sceneggiato da William Nicholson.

Un altro film di un certo interesse è “Clearcut”, che Riszard Bugajski dirige nel 1991 ricavandolo da un romanzo di Robert Forsyth. Anch’esso di ambientazione canadese, con l’attore nativo Graham Greene – già interprete di “Balla Coi Lupi” e “Cuore di Tuono” – in una parte principale, narra l’ennesima vicenda di Pellirosse defraudati dall’invadenza dei Bianchi e di un coraggioso Indiano (Greene) che impugna le armi per sostenere i diritti della propria gente, attirando dalla sua parte anche l’avvocato che si era illuso di poter difendere gli Indiani seguendo le vie legali.

Molto suggestiva l’idea che sta alla base di “Last of the Dogmen” (tradotto molto impropriamente con “L’ultimo cacciatore” in Italia) scritto e diretto da Tab Murphy, con l’interpretazione di Tom Berenger e Barbara Hershey (1995). La vicenda si svolge nell’era moderna sulle Montagne Rocciose, dove si immagina che un gruppo di Cheyenne, scampati all’eccidio di Sand Creek nel lontano 1864, si sia rifugiato, mantenendo a distanza di 120 anni la propria cultura tribale. L’uomo che li scopre è il cacciatore di taglie Lewis Gates, aiutato dall’antropologa Lillian Sloan, che conosce anche il linguaggio della tribù. Insieme, cercheranno di evitare agli ultimi Indiani liberi il loro fatale destino, quando gli Americani si mettono sulle loro tracce.

Fra gli autori che maggiormente hanno focalizzato la realtà moderna del West vi è senz’altro Larry Mc Murtry, soprattutto per le sue opere di narrativa: “Hud il selvaggio” e “L’ultimo spettacolo”, che sono anche i titoli di due celebri film.

Fra gli autori che maggiormente hanno focalizzato la realtà moderna del West vi è senz’altro Larry Mc Murtry, soprattutto per le sue opere di narrativa: “Hud il selvaggio” e “L’ultimo spettacolo”, che sono anche i titoli di due celebri film.

Mc Murtry, nato nel 1936 a Wichita Falls, è autore di due grandi romanzi sulla Frontiera moderna: “Horseman Pass By” (1961) e “The Last Picture Show”. In entrambi vi è la pessimistica visione dell’autore riguardo ad un West su cui è calato definitivamente il sipario e nel quale lo smarrimento degli ideali dei pionieri, la tentazione di evadere da una insulsa routine e il desiderio di arricchimento diventano il malinconico “leit-motiv”.

Il cinema ha saputo ricavare da queste opere due autentici capolavori.

Il primo è del 1963 con “Hud” (versione italiana “Hud il selvaggio”) regia di Martin Ritt, con un Paul Newman in gran forma affiancato da Melvyn Douglas, Patricia Neal e Brandon De Wilde, vincitore di 3 Oscar (migliore attrice non protagonista la Neal, miglior attore non protagonista Douglas e fotografia di James Wong Howe). E’ la storia di un giovane ranchero “arrabbiato”, in conflitto con l’anziano padre Homer e con il nipote Lon, che, approfittando di un’epidemia del bestiame, cede i diritti di estrazione del petrolio decretando la fine della fattoria e la morte del genitore. Anche in questo film si assiste al traumatico passaggio generazionale ed al tramonto definitivo della Frontiera: scompaiono i vecchi allevatori, che hanno fatto la prosperità del West, subentrano i nuovi speculatori, privi di sentimento e di amore per la vita del cow-boy. Il giovane Lon se ne va dopo la morte dello zio, mentre Patricia, che ha subito violenza dall’egocentrico Hud, ha già lasciato il ranch con un bus di linea.

In molti dei migliori romanzi o film americani, la gente che “pensa ancora con il cuore” decide alla fine di andarsene lontano, lasciandosi alle spalle una cittadina, un villaggio, una fattoria: di solito si tratta di un viaggio senza ritorno. Questo tema si ripete in una serie di opere che hanno dato un grande contributo alla storia della letteratura e del cinema, prima fra tutte il celeberrimo romanzo di Grace Metalious, “Peyton Place” (1956) da cui venne ricavato l’anno successivo un film di grande successo (“I peccati di Peyton Place”) nel quale la protagonista Allison Mackenzie abbandona infine i luoghi della sua adolescenza per trasferirsi in una grande città.

Come in “Hud il selvaggio”, così avviene anche in “L’ultimo buscadero” e “L’ultimo spettacolo” (“The Last Picture Show”).

Nella cittadina di Thalia, nel Texas (ribattezzata Anarene nel film diretto da Peter Bogdanovich nel 1971, vincitore di 2 Oscar: miglior attore e migliore attrice non protagonisti, rispettivamente Ben Johnson e Cloris Leachman) giovani annoiati e adulti frustrati trascinano stancamente la propria vita, senza ideali né speranze concrete nel futuro. E’ la crisi della Frontiera, ormai colonizzata e incapace di trovare nuovi stimoli, dove lo spirito pionieristico e costruttivo si è arreso ad un’esistenza insulsa. La gente vive commentando squallidi fatti di cronaca –l’insegnante allontanato dalla scuola con l’accusa di omosessualità, il figlio del predicatore che molesta una bambina di cinque anni, lo studente Sonny (Timothy Bottoms) che frequenta la moglie quarantenne del suo allenatore di football – e perfino la morte di un giovane disabile suscita soltanto commenti di maniera. L’intero scenario assume il sapore decadente del tramonto di ideologie e di modelli di vita. Mc Murtry lo ritrae assai efficacemente descrivendo le esequie di Sam il Leone (Ben Johnson) l’unico anziano che rappresentasse ancora una guida per i giovani: “Il camposanto era in cima ad una collina incolta, ghiaiosa, sulla quale il vento batteva incessante. Sonny riuscì a superare il proprio imbarazzo grazie alla presenza della signora Farrow, che pianse per tutta la cerimonia. Era ferma ai margini della folla, col vento che le soffiava tra i capelli lunghi e tra le guance bagnate. Quando tornò alla sua Cadillac per allontanarsi, piangeva ancora e si asciugò gli occhi con i guanti.”

Nella cittadina di Thalia, nel Texas (ribattezzata Anarene nel film diretto da Peter Bogdanovich nel 1971, vincitore di 2 Oscar: miglior attore e migliore attrice non protagonisti, rispettivamente Ben Johnson e Cloris Leachman) giovani annoiati e adulti frustrati trascinano stancamente la propria vita, senza ideali né speranze concrete nel futuro. E’ la crisi della Frontiera, ormai colonizzata e incapace di trovare nuovi stimoli, dove lo spirito pionieristico e costruttivo si è arreso ad un’esistenza insulsa. La gente vive commentando squallidi fatti di cronaca –l’insegnante allontanato dalla scuola con l’accusa di omosessualità, il figlio del predicatore che molesta una bambina di cinque anni, lo studente Sonny (Timothy Bottoms) che frequenta la moglie quarantenne del suo allenatore di football – e perfino la morte di un giovane disabile suscita soltanto commenti di maniera. L’intero scenario assume il sapore decadente del tramonto di ideologie e di modelli di vita. Mc Murtry lo ritrae assai efficacemente descrivendo le esequie di Sam il Leone (Ben Johnson) l’unico anziano che rappresentasse ancora una guida per i giovani: “Il camposanto era in cima ad una collina incolta, ghiaiosa, sulla quale il vento batteva incessante. Sonny riuscì a superare il proprio imbarazzo grazie alla presenza della signora Farrow, che pianse per tutta la cerimonia. Era ferma ai margini della folla, col vento che le soffiava tra i capelli lunghi e tra le guance bagnate. Quando tornò alla sua Cadillac per allontanarsi, piangeva ancora e si asciugò gli occhi con i guanti.”

Scomparso Sam, l’ultimo vero uomo del paese, anche l’unico cinema chiude i battenti, proiettando “Bill il sanguinario”, biografia romanzata di Billy the Kid, che nella versione cinematografica di Bogdanovich diventa significativamente “Il Fiume Rosso” di Howard Hawks. I due protagonisti, Sonny e Duane (Jeff Bridges) in procinto di salutarsi, vanno insieme ad assistere all’ultimo spettacolo, ma rimangono delusi. “I due ragazzi ci avevano sperato, ma per qualche ragione non funzionò come avrebbe dovuto. Audie Murphy menava le mani come al solito, ma non bastò. Ci sarebbe voluto qualcosa come ‘Winchester 73’ oppure ‘Il Fiume Rosso’ o un altro grande film come quelli per allontanare i ricordi che continuavano ad affollarsi nella mente dei ragazzi.”

Poi il giovane Duane parte per la guerra di Corea, mentre il suo amico Sonny, persa la speranza di sposare Jacy Farrow (Cybill Shepherd) – nel libro, lungo la via del ritorno dopo il matrimonio-farsa con lei in Oklahoma, troverà un’inaspettata accoglienza da parte della madre di lei, che lo conforta caldamente in un motel, concedendogli le sue grazie: scena totalmente omessa nel film – si rassegna a proseguire la relazione con Ruth, che ha anch’essa il doppio dei suoi anni. Emblematica la sequenza cinematografica finale, con la cittadina di Anarene dalle strade ormai deserte, spazzata dal vento autunnale che trascina cespugli risecchiti di “tumbleweeds” lungo le vie, mentre scende la notte.

Molti anni dopo Mc Murtry, forse troppo nostalgicamente legato ai suoi personaggi, decide di dare un seguito della vicenda, intitolandola “Texasville” (1990) e sarà ancora il bravo Bogdanovich a portare sullo schermo le figure di Jacy, Duane, Sonny e Lester, impersonati dagli stessi attori. E’ un malinconico ritorno dei protagonisti – nel 1984, cioè trent’anni dopo – alla cittadina di origine, una rimpatriata che rivela il sostanziale fallimento delle loro vite, tanto negli affetti, quanto negli affari. Ma oltre al contributo della narrativa, l’autore fornisce all’interminabile avventura del West alcune interessanti biografie storiche, quali “Buffalo Girls” (1990) e il più noto “Crazy Horse” (1999) entrambe pubblicate anche in Italia qualche anno dopo, rispettivamente con i titoli di “Donne con il fucile” (1994) e “Cavallo Pazzo” (2003).

La disgregazione della famiglia tradizionale è descritta da Jim Harrison – nativo del Michigan nel 1937, ma trasferitosi in Arizona e Montana dopo aver fatto l’assistente all’Università di Stato di New York e scrittore a tempo pieno dalla fine degli Anni Sessanta – nel romanzo “Legend of the Falls” del 1984, soggetto del film omonimo (“Vento di Passioni”, di Edward Zwyck,1994) che si snoda in un periodo tra la fine delle guerre indiane e gli anni successivi al primo conflitto mondiale. Il protagonista, Tristan (nel film impersonato da Brad Pitt) ha dentro di sé qualcosa che lo tiene legato al West vecchia maniera: un’indole selvaggia, un carattere indomito che gli impedisce di adattarsi ad un’esistenza tranquilla. E’ uno degli ultimi superstiti di un’epopea popolata da persone eccezionali, spiriti liberi incapaci di accettare le rigide regole della società civile.

La disgregazione della famiglia tradizionale è descritta da Jim Harrison – nativo del Michigan nel 1937, ma trasferitosi in Arizona e Montana dopo aver fatto l’assistente all’Università di Stato di New York e scrittore a tempo pieno dalla fine degli Anni Sessanta – nel romanzo “Legend of the Falls” del 1984, soggetto del film omonimo (“Vento di Passioni”, di Edward Zwyck,1994) che si snoda in un periodo tra la fine delle guerre indiane e gli anni successivi al primo conflitto mondiale. Il protagonista, Tristan (nel film impersonato da Brad Pitt) ha dentro di sé qualcosa che lo tiene legato al West vecchia maniera: un’indole selvaggia, un carattere indomito che gli impedisce di adattarsi ad un’esistenza tranquilla. E’ uno degli ultimi superstiti di un’epopea popolata da persone eccezionali, spiriti liberi incapaci di accettare le rigide regole della società civile.

Ad una simile generazione di uomini (talvolta anche donne, come nel film “Arriva un cavaliere libero e selvaggio” di Alan J. Pakula, 1978, nel quale emerge la figura di Ella Connors, interpretata da Jane Fonda) che qualcuno considera dei sopravvissuti di un’altra era, appartengono “Solo sotto le stelle” (David Miller, 1962) “L’ultimo buscadero” (Sam Peckinpah, 1972) “Stringi i denti a vai” (Richard Brooks, 1975) “Il cavaliere elettrico” (Sydney Pollack, 1979) e “Caccia selvaggia” (Peter Hunt, 1980).

I protagonisti maschili di questi film possiedono tutti un comune denominatore: l’aspirazione a condurre una vita senza restrizioni, negli spazi aperti che il progresso ha risparmiato. Essi non amano restare troppo a lungo a contatto con la vita sociale organizzata, detestano i compromessi ed infrangono deliberatamente le regole, reagendo violentemente ai tentativi di condizionare il loro stile di vita. Junior Bonner (Steve Mc Queen) l’attempato “rodeo-man” di “L’ultimo buscadero”, disprezza il fratello che si arricchisce in poco tempo con la speculazione edilizia e utilizza il premio vinto nella gara per permettere al padre di emigrare nella lontana e “selvaggia” Australia per un’ultima, improbabile avventura. “Caccia selvaggia” è la storia di un “trapper” che non si sottomette alla giustizia canadese, e compie un’impresa ai limiti dell’impossibile, fra scontri a fuoco ed estenuanti marce sulla neve.

Gli altri tre film sono un tributo al cavaliere solitario della migliore tradizione western e rivelano l’amore infinito dell’uomo della Frontiera verso il cavallo, simbolo stesso della storia del West.

Luke Matthews (James Coburn) rinuncia a tagliare il traguardo da solo al termine di un’estenuante gara di 600 miglia per aspettare l’amico Sam Clayton (Gene Hackman) la cui cavalcatura è crollata di schianto a pochi metri dall’arrivo (“Stringi i denti e vai”).

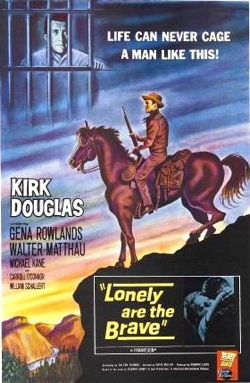

In “Solo sotto le stelle” (“Lonely Are The Brave”, dal romanzo di Edward Abbey) il cow-boy Jack Burns (Kirk Douglas) fa il diavolo a quattro per salvare un amico, mettendosi contro la legge e non abbandona la propria cavalcatura, sebbene ciò gli renderebbe più facile la fuga. Come ha scritto il critico Aldo Viganò nel suo libro “Western in cento film”, nel 1994, “’Solo sotto le stelle’ ripropone temi e toni che appartengono inequivocabilmente al western: l’attaccamento del cow-boy per il suo cavallo, l’amicizia virile più forte dell’amore per la donna, la lotta per la conquista di uno spazio vitale, la fuga e il duello come mezzi per raggiungere la propria libertà.”

In “Solo sotto le stelle” (“Lonely Are The Brave”, dal romanzo di Edward Abbey) il cow-boy Jack Burns (Kirk Douglas) fa il diavolo a quattro per salvare un amico, mettendosi contro la legge e non abbandona la propria cavalcatura, sebbene ciò gli renderebbe più facile la fuga. Come ha scritto il critico Aldo Viganò nel suo libro “Western in cento film”, nel 1994, “’Solo sotto le stelle’ ripropone temi e toni che appartengono inequivocabilmente al western: l’attaccamento del cow-boy per il suo cavallo, l’amicizia virile più forte dell’amore per la donna, la lotta per la conquista di uno spazio vitale, la fuga e il duello come mezzi per raggiungere la propria libertà.”

Jack Burns sembra incarnare il personaggio della canzone “My Rifle, My Pony And Me”, che Dean Martin canta nel film “Un dollaro d’onore”, accompagnandosi con la chitarra. Alla donna che lascia dietro di sé, dice soltanto: “Sono un solitario e l’unica persona con cui riesce a vivere un solitario è se stesso”. Quando alla fine cadrà, il cavallo ed il fucile saranno ancora accanto a lui, sull’asfalto bagnato di un’autostrada diretta nel Messico.

Anche la sortita di Sonny Steele (“Il cavaliere elettrico”, da una storia di Shelly Burton) che abbandona lo spettacolo portandosi via lo stallone Rising Star per sottrarlo alle droghe che gli organizzatori gli somministrano, è indotta dallo stesso sentimento del cow-boy verso il proprio compagno di sempre, ma non soltanto. Sfuggendo alla macchina opprimente della civiltà per riguadagnare le grandi praterie del West, Sonny (interpretato nel film da Robert Redford, affiancato dalla stupenda Jane Fonda nei panni di una spregiudicata giornalista) ritrova le sue origini ed il proprio mondo. La sua è la vittoria ideale del cavaliere solitario contro l’assordante assedio del sistema consumistico: la donna, Hallie Martin (Jane Fonda) lo segue, ma non certo con l’obiettivo di fare uno scoop. L’audacia e la cocciutaggine dell’uomo, braccato dalla società che lo utilizzava per uno spot pubblicitario, conquistano alla fine anche lei, che lo affianca nella sua battaglia.

L’irresistibile attrazione esercitata dall’uomo del West su di una donna manager colpita dalla tragedia e sull’orlo di una crisi di nervi è descritta dall’inglese Nicholas Evans nel suo celeberrimo romanzo “The Horse Whisperer” (1995) tradotto in Italia come “L’uomo che sussurrava ai cavalli”, reso ancor più celebre dall’omonimo film di Robert Redford – che ne è anche l’interprete, insieme a Scarlet Johanson e Kyrstin Scott Thomas – prodotto nel 1998. Il contrasto fra la donna dell’Est e l’uomo del Montana legato alla natura è soltanto apparente, perché entrambi sono alla ricerca di qualcosa che lo splendido scenario e i ritmi di vita diversi favoriranno.

Per molti scrittori e cineasti il Messico ha rappresentato veramente l’ultima Frontiera. Le aride terre oltre il Rio Grande hanno infatti catturato l’attenzione di autori come Berick Traven, Frank O’Rourke, Cormac Mc Carthy, ma anche di registi del calibro di Sam Peckinpah, Richard Brooks e Sergio Leone.

Per molti scrittori e cineasti il Messico ha rappresentato veramente l’ultima Frontiera. Le aride terre oltre il Rio Grande hanno infatti catturato l’attenzione di autori come Berick Traven, Frank O’Rourke, Cormac Mc Carthy, ma anche di registi del calibro di Sam Peckinpah, Richard Brooks e Sergio Leone.

Mentre di Traven si è già parlato a proposito de “Il tesoro della Sierra Madre”, O’Rourke (1916-1989) è conosciuto dagli appassionati del western soprattutto per il racconto “The Bravados” del 1958 e per il romanzo “A Mule for the Marquesa” (1966). Il primo titolo venne assunto dal film di Henry King, nel quale figurano attori d’eccezione, quali Gregory Peck, Joan Collins, Stephen Boyd (il perfido Messala di “Ben Hur”) Henry Silva e Lee Van Cleef ed è un western in piena regola. Il secondo, trama del film “The Professionals” (in Italia “I professionisti”) di Brooks possiede un cast di attori molto quotati, quasi tutti con precedenti recitazioni in pellicole sul West: Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Jack Palance, Woody Strode (il magnifico Sergente Rutledge in “I dannati e gli eroi” e il capo comanche Orso di Pietra di “Cavalcarono insieme”, due capolavori di John Ford). Quanto a Claudia Cardinale, due anni dopo verrà selezionata da Sergio Leone per il suo “C’era una volta il West”, che utilizzerà anche Strode nelle battute iniziali del film.

La vicenda si svolge nel 1917, in un Messico travagliato da decenni di rivoluzioni pressoché inconcludenti. Quattro uomini pagati da un magnate texano hanno il compito di attraversare il Rio Grande per ricondurre a casa Maria, la moglie del potente affarista, rapita da Jesus Raza, un luogotenente di Pancho Villa. I professionisti si accorgono tuttavia che la donna non è tenuta in stato di prigionia dal rivoluzionario, ma ne è addirittura innamorata. Alla fine, dopo averla ricondotta al marito, permetteranno a lei ed al suo amante Raza di tornarsene oltre confine, rinunciando al compenso pattuito.

Al di là degli intenti di Brooks di dimostrare la crisi di un sistema fondato sul dollaro e delle sue simpatie per la rivoluzione dei “peones” diseredati, questo film mostra un quartetto di sopravvissuti del vecchio West, per i quali i sentimenti hanno ancora un valore che supera quello venale, esattamente come accadrà in “Stringi i denti e vai”. I protagonisti di entrambe le pellicole possiedono quell’”etica della Frontiera” – un codice non scritto di regole comportamentali che possono qualificare una persona, oppure farla ritenere un opportunista senza ideali – che il progresso e gli uomini senza scrupoli non sono riusciti a cancellare. Il denaro offerto dal capitalista Grant ai quattro avventurieri perde valore davanti ai principi di gente che egli considerava dei semplici mercenari, così come l’amore per il proprio cavallo dimostrato da Sam Clayton (“Stringi i denti e vai”) John Burns (“Solo sotto le stelle”) e Sonny Steele (“Il cavaliere elettrico”) vale più di qualsiasi ricompensa.

Diversi autori sarebbero stati lieti di vedere riaffermare questa “superiorità” della cultura dell’uomo del West rispetto all’invasivo “nichilismo consumistico” portato dalla gente dell’Est, mossa soltanto dallo spirito di conquista e dalla prospettiva di un facile arricchimento.

L’ultima parola sul Messico, simbolo di una frontiera che tende a scomparire, sembra spettare di diritto a Cormac Mc Carthy, che dal 1992 al 1998 porta a conclusione la sua “trilogia del confine”. Una dopo l’altra, nascono dalla sua penna le opere che gli hanno dato celebrità mondiale: “All the Pretty Horses”, “The Crossing” e “Cities of the Plains”, pubblicati più tardi in Italia rispettivamente con i titoli “Cavalli selvaggi”, “Oltre il confine” e “Città della pianura”.

L’ultima parola sul Messico, simbolo di una frontiera che tende a scomparire, sembra spettare di diritto a Cormac Mc Carthy, che dal 1992 al 1998 porta a conclusione la sua “trilogia del confine”. Una dopo l’altra, nascono dalla sua penna le opere che gli hanno dato celebrità mondiale: “All the Pretty Horses”, “The Crossing” e “Cities of the Plains”, pubblicati più tardi in Italia rispettivamente con i titoli “Cavalli selvaggi”, “Oltre il confine” e “Città della pianura”.

Dopo il successo di “Meridiano di sangue”, Mc Carthy trasferisce l’azione in un’epoca più moderna, negli anni che precedono e seguono il secondo conflitto mondiale. L’ambiente è quello del Texas e del New Mexico, oltre alle regioni situate al di là del Rio Grande. I personaggi del primo libro – John Grady Cole, Lacey Rawlins e Jimmy Blevins – sono tre giovanissimi cow-boys proiettati verso un’emozionante avventura nel Messico selvaggio, una terra dove il tempo sembra essersi fermato. Lo scenario riproposto dall’autore per tutti e tre i romanzi è aspro e ostile, costellato di gente incattivita dalla natura e da una vita senza prospettive.

L’immagine che precede la partenza di Grady somiglia alla scena descritta da Mc Murtry in “L’ultimo spettacolo”, quella delle esequie di Sam il Leone: forse è uno strappo verso il proprio ambiente, ma più probabilmente lo è nei riguardi del passato: “Al funerale vide suo padre. Era in piedi da solo, oltre il vialetto di ghiaia vicino al recinto…A metà mattinata s’era messo a soffiare il un forte vento da nord che sollevava turbini di polvere frammista a qualche fiocco di neve e le donne sedute si tenevano il cappello con le mani. Sulla tomba avevano steso un telone che non serviva a niente perché il vento tirava da tutte le parti. Il telone sbatteva furiosamente e le parole del predicatore si perdevano nell’aria. Al termine della cerimonia i presenti si alzarono e le seggiole di tela su cui erano seduti, travolte dalle raffiche, volarono fra le lapidi.” La medesima impressione si ricava, verso la fine del libro, dopo il ritorno dei due giovani nel Texas, da un dialogo fra di loro. All’affermazione di Rawlins – “Questo è ancora un buon posto per viverci” – Grady ammette: “Si, lo so. Ma non è il mio”. Quando l’amico gli chiede di rimando: “Qual è il tuo paese?”, l’altro gli risponde: “Non lo so. Non so dov’è. Non so dove sia andato a finire.”

“Oltre il confine” è formato sostanzialmente dagli stessi ingredienti: una fuga dal New Mexico appena prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, con protagonisti che portano altri nomi. Billy Parham e suo fratello Boyd, figli di un allevatore, attraversano la frontiera messicana per portare in salvo una lupa catturata perchè minacciava il bestiame del ranch, restituendole la libertà nel suo habitat naturale, ma ancora una volta il loro percorso è irto di insidie e toccherà a Billy riportare a casa il cadavere di Boyd.

E’ una nuova avventura a cavallo, magistralmente descritta dalla penna di Mc Carthy che indugia sapientemente sui particolari di montagne innevate, boschi e luoghi semi desertici, alternando le descrizioni a dialoghi serrati ed essenziali, spesso riportati in lingua spagnola. L’epilogo contiene una delle scene di infinita tristezza alle quali l’autore sembra molto affezionato: Billy sloggia a sassate un cane deforme da una stalla dove egli è andato a ripararsi dalla pioggia. La mattina seguente il ragazzo si sveglia mentre “dalle montagne soffiava un vento freddo che fendeva la pendici occidentali del continente, dove la neve estiva sovrastava la linea degli alberi e attraversava la foresta di abeti e di pioppi… Aveva smesso di piovere quella notte. Billy arrivò sulla strada e chiamò il cane… Non si sentivano rumori tranne quello del vento. Dopo un po’ si sedette sulla strada, si levò il cappello e lo posò sull’asfalto davanti a sé, chinò la testa, si strinse il viso fra le mani e pianse.”

E’ una nuova avventura a cavallo, magistralmente descritta dalla penna di Mc Carthy che indugia sapientemente sui particolari di montagne innevate, boschi e luoghi semi desertici, alternando le descrizioni a dialoghi serrati ed essenziali, spesso riportati in lingua spagnola. L’epilogo contiene una delle scene di infinita tristezza alle quali l’autore sembra molto affezionato: Billy sloggia a sassate un cane deforme da una stalla dove egli è andato a ripararsi dalla pioggia. La mattina seguente il ragazzo si sveglia mentre “dalle montagne soffiava un vento freddo che fendeva la pendici occidentali del continente, dove la neve estiva sovrastava la linea degli alberi e attraversava la foresta di abeti e di pioppi… Aveva smesso di piovere quella notte. Billy arrivò sulla strada e chiamò il cane… Non si sentivano rumori tranne quello del vento. Dopo un po’ si sedette sulla strada, si levò il cappello e lo posò sull’asfalto davanti a sé, chinò la testa, si strinse il viso fra le mani e pianse.”

Sono personaggi solitari, quelli partoriti dalla fantasia di Mc Carthy. Uomini che forse non mirano ad altro che alla pura sopravvivenza, ma che comunque non otterranno niente, fra un avvicendarsi di situazioni, amori, speranze appena accennate, mentre i giorni si susseguono incessantemente, un incedere inesorabile quanto impossibile da arrestare. Sono ragazzi che non raggiungeranno mai l’età matura, come accade a John Grady, che dopo la guerra si trova a lavorare con Billy Parham nello stesso ranch. I due personaggi superstiti di “Cavalli selvaggi” – tradotto nel film “Passione ribelle”, diretto nel 2000 da Billy Bob Thornton e interpretato da Penelope Cruz, Matt Damon ed Henry Thomas – e “Oltre il confine”, si incontrano nell’atmosfera crepuscolare di “Città della pianura”, che prelude alla tragica fine di uno dei due protagonisti.

Grady si innamora di una prostituta messicana di soli sedici anni e cerca di sottrarla al proprio infelice destino, ma deve scontrarsi con il suo protettore, un tipaccio di nome Eduardo con cui sosterrà l’ultimo fatale duello all’arma bianca. Billy rimane da solo nel suo girovagare, fino a quando non approda ad un ranch di buona gente. Il tempo ne cancellerà le tracce mescolando la sua vita con quelle di altre persone, mentre intorno a lui il paesaggio continuerà a mutare.

Forse l’ultima saga del West si è compiuta e l’epopea della Frontiera svanisce negli accesi contrasti degli sfondi descritti da Mc Carthy. Forse anche i suoi ultimi rappresentanti, ragazzi avventurosi, nomadi e un po’ ribelli come i loro antenati, cercano un rifugio nelle pagine dei libri, mentre autostrade e cemento rimpiazzano gli antichi sentieri della leggenda.

Ma l’impronta che essi lasciano è quella di un mondo che non vuole morire, aggrappato al sogno eterno che la penna dei tanti autori western ha perpetuato nel tempo.