141° anniversario della battaglia di Little Big Horn (25-06-1876/25-06-2017)

A cura di Domenico Rizzi

Il personaggio

George Armstrong Custer, maggior generale onorario e tenente colonnello effettivo dell’esercito degli Stati Uniti, morì a Little Big Horn, Montana, il 25 giugno 1876, combattendo contro una coalizione di indiani Sioux e Cheyenne.

George Armstrong Custer, maggior generale onorario e tenente colonnello effettivo dell’esercito degli Stati Uniti, morì a Little Big Horn, Montana, il 25 giugno 1876, combattendo contro una coalizione di indiani Sioux e Cheyenne.

Aveva 36 anni, una bellissima moglie ed un passato avventuroso, che lo aveva portato alla ribalta durante la guerra di secessione e nelle campagne contro le tribù delle pianure. Le sue memorie, una serie di articoli scritti per la rivista “Galaxy”, vennero pubblicate subito dopo la sua scomparsa sotto il titolo “My Life on the Plains”, “La mia vita nelle pianure”, un libro che molti storici del West non hanno sicuramente mai letto con la necessaria attenzione. Esso contiene anche un’accurata descrizione degli usi e costumi dei Pellirosse e Custer esprime apertamente il suo giudizio su queste popolazioni, andando contro la tendenza di molti politici, militari e persone comuni della Frontiera che consideravano i nativi soltanto come una razza da sterminare.

Basti ricordare che al suo superiore, maggior generale Philip Henry Sheridan, comandante della Divisione del Missouri, è attribuito il motto: “L’unico Indiano buono è quello morto”, risposta data ad un capo dei Comanche che offriva la propria sottomissione definendosi un “buon Indiano”.

Invece Custer, nella propria autobiografia, confessa che “se fossi un Indiano… preferirei certamente dividere la mia sorte con quella parte del mio popolo che è attaccata alle libere, aperte pianure, piuttosto che accettare i limiti ristretti di una riserva, ove divenire il destinatario dei beati vantaggi della civilizzazione, con l’aggiunta dei suoi vizi, distribuiti senza limiti e misura” aggiungendo polemicamente: “Dove e perché gli uomini rossi sono scomparsi? Chiedetelo alla razza sassone… La guerra ha contribuito per la sua parte, è vero, ma le sole malattie, prima sconosciute, hanno fatto molto per spopolare e indebolire numerose tribù indiane”.

Parole pesanti come macigni e giudizi molto severi, spesso celate sotto la forma di una pesante ironia, come l’allusione alla rottura del matrimonio indiano della cheyenne Monahseetah, dove Custer ironizza sulla complessità delle usanze civili contrapposta alla estrema semplicità dei costumi degli Indiani, che sono invece considerati barbari.

Custer amava la vita avventurosa

Scorrendo attentamente i suoi scritti, non occorre uno psicologo per capire che questo giovanissimo generale, impetuoso e ardito fino all’eccesso, racchiude in sé uno spirito “selvaggio” che lo accomuna alle tribù con cui si trova in conflitto. Ancora una volta, egli non risparmia critiche alla macchina colonizzatrice, che mira a fare dell’Indiano un essere civilizzato, sostenendo che “…esiste un incredibile antagonismo fra l’indole dell’Indiano e quella dell’individuo anomalo in cui il suo benpensante fratello bianco vorrebbe trasformarlo”. Custer traduce poi in realtà la sua sviscerata passione per questo mondo misterioso, innamorandosi della fanciulla Monahseetah, che metterà incinta del suo secondo figlio. Se Mary Crow Dog non mente nel suo libro “Donna Lakota”, due pronipoti del generale e della bellissima figlia di Piccola Roccia parteciperanno all’insurrezione di Pine Ridge nel 1973, insieme ad una moltitudine di Indiani di varia provenienza asserragliati nella chiesa di Wounded Knee.

Questa storia, che io ho raccontato nei dettagli nel mio libro “Monahseetah e il generale Custer”, non può che essere vera, non soltanto perché ne parlarono il capitano Frederick Benteen, l’esploratore Ben Clark ed alcuni Cheyenne e Sioux, ma anche per il modo in cui Custer descrive la ragazza in “My Life On the Plains”, che rivela inequivocabilmente quanto le parole dell’uomo fossero dettate dal cuore. E che ci fosse innamoramento anche da parte di Monahseetah è dimostrato dalla collaborazione spontanea che ella diede al “generale”, correndo anche dei rischi che lui cercò invece di evitarle nella trattativa per la liberazione di due donne bianche prigioniere dei Cheyenne.

Anche su questo particolare, però, gli storici hanno quasi sempre glissato, non potendo concedere che lo “sterminatore di Indiani” si discostasse troppo dallo stereotipo di un uomo spregiudicato, arrogante, smodatamente ambizioso. Specialmente nemico della razza pellerossa, giudizio che costituisce un’autentica falsità.

Peraltro, questa immagine era già stata adottata dalla letteratura, dal cinema e dai fumetti e doveva rimanere immutata per decenni, al punto che neppure la corrente del revisionismo di fine Anni Sessanta riuscì a penetrare la profondità del personaggio, arrendendosi ai più obsoleti luoghi comuni.

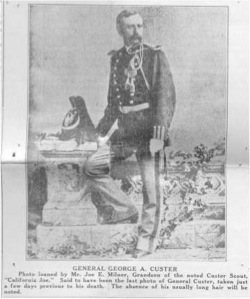

Un bel ritratto del generale

Soltanto opere obiettive quali “Custer l’ultimo eroe” di Louise Barnett e l’ottima biografia, seppure parzialmente romanzata, di Michael Blake – “La danza dell’ultimo bisonte” – hanno cercato di evidenziare gli aspetti più significativi di un carattere tormentato e ribelle, ambizioso sì, ma anche insofferente delle restrizioni ed intollerante delle speculazioni che la civiltà portava nell’Ovest insieme alle sue “benedizioni”.

Personalmente, dopo essermi lasciato trasportare dall’onda del conformismo, criticando Custer nella mia prima pubblicazione giovanile (“Hoka Hey! L’ultima guerra indiana”, 1977) ho tentato di comprendere, negli anni della maturità, la natura dell’uomo e la personalità del militare, giungendo infine a conclusioni assai diverse dalle opinioni comunemente espresse su di lui.

Soprattutto, ho acquistato la consapevolezza che lo storico, in quanto giudice degli eventi e dei suoi protagonisti, deve sempre prescindere, nella sua indagine, dalle opinioni consolidate e dalle simpatie o antipatie istintive nei confronti di una causa o di un personaggio. In questo delicato lavoro di discernimento e valutazione, lo studioso deve affidarsi obiettivamente alle conclusioni che derivano dal suo lavoro di analisi, ma anche chiedersi se le interpretazioni rispettino una certa logica.

Per quanto riguarda gli studi finora compiuti intorno alla figura di Custer ed alla battaglia che lo vide soccombere insieme ai suoi uomini, non sempre ci si è attenuti, a mio avviso, a queste regole. Inoltre, le conclusioni ed i ragionamenti svolti intorno al personaggio non sono spesso risultati convincenti.

La carriera

La carriera di Custer è stata una delle più discusse della storia.

Iniziata, secondo una prassi comune a quasi tutti i cadetti, con una raccomandazione ed un pessimo esordio all’accademia militare d West Point, proseguì, grazie al conflitto antischiavista, con una serie ininterrotta di successi che portarono il giovane ed oscuro tenente – promosso nel ruolino regolare fino al grado di capitano – a ricoprire gli incarichi dapprima di brigadier generale (comandante di brigata) e poi di maggior generale (comandante di divisione). Terminate le ostilità, su 135 generali che avevano ottenuto queste promozioni per meriti o esigenze operative, il Dipartimento della Guerra ne mantenne in servizio effettivo soltanto 3, riconoscendo a tutti gli altri un “brevetto” che dava diritto a firmarsi con il grado divenuto onorario.

Custer accanto ad un prigioniero sudista

Quindi, nessuna degradazione, come letteratura e cinema hanno spesso fatto intendere, ma un ridimensionamento della funzione dettata da esigenze oggettive, perché l’esercito dell’Unione venne ridotto, al termine delle ostilità con i Sudisti, da 2.800.000 a 56.000 uomini, numero che non giustificava certo il mantenimento in servizio effettivo di tanti generali.

Come Custer, anche tanti altri ufficiali dovettero accettare, seppure “obtorto collo”, tale retrocessione di fatto. E’ il caso di Nelson Miles, di George Crook, di John Gibbon e Alfred H. Terry, che opereranno insieme a lui alla Frontiera, anch’essi insigniti del titolo onorario di “general”, ma con una qualifica funzionale più bassa.

Dunque, alla fine della guerra di secessione Custer era tornato ad essere, come molti suoi colleghi, un ufficiale di rango inferiore, ricoprendo la posizione di capitano. Il suo avanzamento a luogotenente colonnello, deciso nel 1866, fu dovuto alla necessità di assegnare un comandante effettivo, benchè interinale, al Settimo Reggimento Cavalleria di nuova costituzione.

Ancora una volta, dunque, l’incarico affidato a Custer garantiva l’operatività di una formazione inviata nella zona “calda” delle pianure, permettendo al suo comandante effettivo di rimanersene in un’altra sede meno scomoda, mentre il Settimo contrastava, dal 1866 al 1868, le scorribande dei Cheyenne, degli Arapaho, dei Comanche e dei Kiowa nella fase più cruenta della guerriglia nelle Central e South Plains.

La prima, ma non ultima tegola sulla testa del “generale”, arrivò proprio con il fallimento della spedizione di Winfield Scott Hancock, che aveva richiesto l’impiego di 1.400 uomini ed un costo esorbitante per l’erario.

Un momento di relax al campo

L’insuccesso era dovuto al comportamento presuntuoso ed arrogante di un comandante che nutriva grandi ambizioni politiche – sarà infatti candidato alla presidenza degli Stati Uniti con i Democratici nel 1880, battuto di strettissima misura dal rivale repubblicano James A. Garfield – ma non conosceva a sufficienza gli Indiani per potersi misurare con essi.

In simili frangenti, cercare un capro espiatorio costituisce sempre la regola e Custer aveva tutti i requisiti per diventarlo. Era estroso, anticonformista, indisciplinato e irriverente quanto basta per urtare la sensibilità dei superiori e accendere l’invidia dei colleghi. Inoltre, aveva effettivamente commesso alcune mancanze che richiedevano il giudizio del tribunale militare. Se da un lato non poteva dichiararsi “non colpevole” – come invece fece, scegliendo orgogliosamente l’autodifesa – dall’altro le sue azioni erano scaturite dall’esigenza di dover prendere delle decisioni rapide e indifferibili. L’indisciplina regnava sovrana nell’esercito, nonostante l’impegno di molti ufficiali e le severe direttive impartite da Washington. L’ubriachezza durante il servizio aveva condotto migliaia di militari davanti alla corte marziale, le diserzioni superarono, in un certo periodo, il livello massimo immaginabile per un esercito organizzato, raggiungendo addirittura le 8.800 unità su una forza permanente di 25.000 uomini dislocati all’Ovest.

Custer, lo ripetiamo, non era affatto esente da colpe anche di una certa gravità, ma i giudici militari insistettero particolarmente sulla sua figura emblematica, risparmiandogli la radiazione soltanto per i suoi gloriosi trascorsi di guerra. E’ fuori di dubbio, in ogni caso, che egli non avrebbe dovuto essere l’unico a pagare, ma ricercare le effettive responsabilità, anche politiche, sarebbe stata un’impresa davvero ardua. Perciò il “generale ragazzo” se ne tornò a Monroe, profondamente ferito nell’orgoglio e deciso ad abbandonare la carriera militare, scelta che avrebbe certamente imboccato se la moglie Elizabeth Bacon, tanto dolce nei modi quanto caparbia nel carattere, non gliel’avesse impedito.

Poi, quando l’opinione pubblica cominciò ad invocare un intervento più deciso per pacificare le pianure, le autorità militari non intravidero alternativa migliore del suo richiamo in servizio per affrontare la nuova campagna invernale contro gli Indiani. Custer si rimise in viaggio verso il Kansas, riassunse il comando del Settimo Cavalleria – sempre interinalmente – e portò a termine l’operazione che doveva segnare l’inevitabile declino delle tribù stanziate a sud del fiume Arkansas. Infatti, dopo la distruzione del villaggio cheyenne sul fiume Washita, il “generale” condusse varie spedizioni contro i Kiowa, gli Arapaho, i Cheyenne ed i Comanche, ottenendone la sottomissione in pochi mesi, grazie anche all’aiuto prestatogli dalla fedele Monahseetah, divenuta la sua amante.

In missione nelle grandi pianure

Le critiche della stampa e le polemiche sollevate dal capitano Frederick Benteen, colonnello onorario e suo subordinato, non tolgono niente alla efficacia dell’azione di Custer contro il villaggio di Pentola Nera in Oklahoma. I Cheyenne non immaginavano che un uomo potesse condurre un reggimento di 800 uomini attraverso le praterie innevate, con temperature polari, assalendo il loro accampamento. Dal canto suo il generale Sherman, comandante del Dipartimento del Missouri, poteva solo complimentarsi con “l’unico uomo che non lo avesse mai deluso”. Quanto al presunto massacro di donne e bambini, l’azione di Custer non aveva nulla n comune con l’eccidio commesso quattro anni prima al Sand Creek dal colonnello John M. Chivington, dove la milizia del Colorado aveva dato sfogo ai più bassi istinti umani.

Al Washita, i soldati catturarono 53 donne e bambini scampati al combattimento e li scortarono poi verso Camp Supply e di lì alla riserva di Fort Sill.

E’ quasi inutile sottolineare le vessazioni a cui gli Indiani avevano sottoposto le donne catturate tempo prima, da Clara Blinn, ad Anna Brewster Morgan, a Sarah C. White, a Susannah Allerdice e Maria Weichell e molte altre, alcune delle quali furono uccise in maniera atroce per impedirne la liberazione da parte dei soldati. Queste vicende vere, che riassunsi anni fa nel mio libro “Le schiave della Frontiera”, trovarono sempre scarsa attenzione da parte degli storiografi che preferivano puntare il dito sulle atrocità commesse dai Bianchi.

Tatticamente l’operazione del Washita fu condotta in modo ineccepibile e compensò ampiamente i precedenti insuccessi di Hancock. Da un lato sgominò infatti una banda sospettata, a ragione, di avere commesso parecchie incursioni a danno di inermi coloni ed emigranti; dall’altro rappresentò un forte deterrente verso le bande ostili, molte delle quali deposero le armi nel giro di pochi mesi. Le critiche rivolte a Custer di avere assalito proditoriamente un villaggio indifeso, furono stroncate dallo stesso ministro della Guerra, John M. Schofield, che in un dispaccio inviato al luogotenente generale William T. Sherman, scrisse: “Mi congratulo con voi, con Sheridan e Custer per lo splendido successo con cui è iniziata la vostra campagna. Chiedete a Sheridan di mandarmi i nomi degli ufficiali meritevoli di particolare menzione”. Quanto all’accusa di avere piantato in asso il maggiore Joel Elliott, rimasto isolato ed accerchiato dagli Indiani durante la battaglia, si era trattato di un’imprudente sortita dell’ambizioso ufficiale, che di sua iniziativa e senza un ordine specifico, si era allontanato dal reparto con soli 15 uomini gridando: “Sarà la promozione o la bara!”.

Custer, suo fratello e Libbie

In pratica Elliott, desideroso di mettersi in luce per ottenere un avanzamento di grado, cadde in una “wickmunke”, la classica trappola indiana, esattamente com’era accaduto al tenente colonnello Fetterman due anni prima. La speculazione che venne alimentata intorno a questo caso portò soprattutto la firma del capitano Benteen, i cui rapporti con Custer si erano già guastati, non soltanto per le divergenze riguardo alla battaglia del Washita, ma anche per una questione legata a debiti di gioco. Forse, anche per una punta di invidia verso il focoso “generale”, che aveva aggiunto un’altra prestigiosa vittoria al proprio curriculum, assicurandosi inoltre le simpatie della bellissima Monahseetah.

Una politica assurda

Un aspetto di importanza fondamentale nell’esame degli avvenimenti che causarono la disfatta del Little Big Horn è il retroscena politico creatosi negli Stati Uniti nel febbraio 1876.

Custer non era mai stato tenero verso le “lobbies” di potere, accusandole spesso di fomentare discordie e favorire l’insorgere delle guerre con gli Indiani. Parimenti, non aveva risparmiato critiche al governo nell’amministrazione dell’apparato militare dislocato ad ovest del fiume Mississippi. Dodici anni dopo l’inizio delle operazioni contro Sioux, Cheyenne, Arapaho, Comanche e Kiowa, l’esercito disponeva ancora di un armamento inadeguato e le istanze dei suoi ufficiali superiori – come quella dei colonnelli William Collins e Henry B. Carrington – rimasero inascoltate almeno fino a quando i guerrieri di Nuvola Rossa non annientarono il reparto di Fetterman, minacciando di distruggere la postazione di Fort Kearny, nel Wyoming. Soltanto dopo questo tragico evento, il presidio venne rafforzato con nuovi contingenti e soprattutto ebbe in dotazione i fucili “Springfield-Allin”, un’arma monocolpo che tuttavia manifestava precisione e notevole potenza di tiro e si poteva ricaricare in cinque secondi. Qualche anno dopo, discutendo a Washington con il colonnello Carrington, che era stato il diretto comandante di Fetterman, Custer non mancò di stigmatizzare la scarsità di fondi che il Congresso destinava alle truppe impegnate nelle pianure, profetizzando che “sarebbe stato necessario un altro eccidio come quello accaduto a Fort Kearny, per spingere i politici ad una maggiore generosità verso l’esercito”. La sorte volle che tale evento toccasse proprio al Settimo Cavalleria qualche mese più tardi, ma neppure dopo tale sciagura il governo americano si decise a considerare i conflitti con gli Indiani un vero e proprio conflitto, mantenendolo al livello di una semplice operazione di polizia.

La spedizione di Custer nelle Black Hills nel 1874

E’ indiscutibile che, da un punto di vista strettamente militare, le campagne contro i Pellirosse non rappresentassero una guerra nel senso tradizionale del termine. Infatti esse produssero, nelle file dell’esercito regolare, meno di 900 morti in 25 anni, provocando l’uccisione sul campo di 3 o 4.000 Indiani. Tuttavia il problema meritava una considerazione assai maggiore, perché teneva impegnati oltre 17.000 soldati della Divisione del Missouri e 5.000 della Divisione del Pacifico, senza contare i reparti volontari dei vari Stati e Territori e la vigilanza costante dei civili che vivevano alla Frontiera.

Con la stessa leggerezza, basata su informazioni approssimative ed errate, lo stato maggiore dell’esercito inviò contro la coalizione di Toro Seduto, Cavallo Pazzo ed altre decine di condottieri sioux e cheyenne, una forza iniziale che non superava i 2.000 uomini arruolati, ai quali si aggiunsero poi contingenti di guide indiane e scout civili. Nella campagna del Wyoming del 1876, il generale George Crook aveva infatti con sé quasi 300 fra guide indiane ed esploratori civili, mentre Custer ne avrebbe aggregati più di 50 durante la sua ultima missione. Come osservò lo sfortunato tenente Von Leuttwitz, dopo l’amputazione di una gamba in seguito ad una ferita rimediata mentre combatteva insieme a Crook, “ottocentomila Prussiani non erano riusciti ad occupare la Francia nel 1871, mentre la spedizione Crook-Terry-Gibbon avrebbe dovuto riuscirci su un territorio due volte più vasto con sole 2.000 unità”.

Ancora più discutibile la strategia messa in atto dal comando della Divisione del Missouri, che prevedeva di far convergere, presso la confluenza dei fiumi Tongue e Yellowstone (Montana) le tre colonne guidate rispettivamente dal colonnello John Gibbon, dal brigadier generale Alfred H. Terry e dal brigadier generale George Crook, che partivano da punti lontanissimi fra loro e avrebbero dovuto esplorare un territorio immenso, con le comprensibili difficoltà di mantenere i reciproci collegamenti nel caso avessero individuato le forze indiane ribelli. La battuta d’arresto subita da Crook al fiume Rosebud il 16 giugno 1876, con l’incauta decisione di ripiegare nella valle del Goose Creek nei pressi dell’odierna Sheridan, bastò a vanificare l’intero piano. Terry, che era stato raggiunto dai reparti di Gibbon, si trovò con una forza operativa di soli 1.300 uomini, senza sapere né dove si trovasse Crook, né a quanti Indiani sarebbe potuto andare incontro proseguendo la campagna.

In quel momento gli fece comodo la presenza, fra i suoi ufficiali, dell’irruento Custer, l’unico in grado di mettersi sulle tracce dei Sioux con qualche probabilità di riuscita.

Ancora una volta, dunque, il tenente colonnello era l’ufficiale in cui l’esercito affidava le proprie residue chance di snidare gli Indiani. Conoscendo l’uomo, nessuno poteva nutrire dubbi che se avesse davvero incontrato il nemico sarebbe passato all’attacco e tutto ciò che venne dichiarato in seguito, anche davanti alle commissioni d’inchiesta militari, non può assumere il valore probatorio assoluto che gli è stato attribuito.

L’affare Belknap

Poco prima che la spedizione affidata a Crook, Terry e Gibbon iniziasse le sue manovre nel Wyoming e Montana, a Washington esplose lo scandalo che coinvolse l’amministrazione repubblicana di Ulysses S. Grant, a pochi mesi dalla scadenza del suo mandato presidenziale.

Le accuse, pubblicate in febbraio sul “New York Herald”, additavano il ministro della Guerra William W. Belknap come percettore di tangenti in un vasto affare che riguardava la gestione degli spacci militari negli avamposti di frontiera. Caleb Marsh, gestore di un emporio commerciale a Fort Sill, in Oklahoma, aveva dichiarato davanti ad una commissione d’inchiesta istituita dal Congresso, di avere guadagnato grosse cifre, versandone buona parte al ministro Belknap. La notizia circolò in tutta la nazione e sollevò uno scandalo, mettendo a rischio il governo repubblicano, già coinvolto in precedenza in vicende poco chiare da una lobby denominata “Whisky Ring”, accusata di distillazione clandestina ed evasione fiscale ottenute con il benestare del segretario di privato di Grant, Orville E. Babcock.

La caccia all’orso

Custer, che si trovava nel Territorio del Dakota, non aveva in simpatia Belknap e aveva perfino evitato di incontrarlo durante una sua visita a Fort Abraham Lincoln, nell’estate del 1875. Probabilmente per iniziativa del generale William B. Hazen, che aveva già sollevato il problema della corruzione nei posti di frontiera, il nome di George Armstrong Custer fu segnalato alla commissione d’inchiesta, come persona informata dei fatti.

Il “generale” fu invitato a comparire il 4 marzo 1876 davanti agli inquirenti, ai quali riuscì a fornire soltanto indicazioni generiche riguardo a Belknap, riferendo indiscrezioni e voci raccolte nel West e lasciandosi sfuggire pericolose allusioni ad Orville Grant, fratello del presidente, sospettato di far parte del discusso giro di affaristi. Non solo, ma Custer, impulsivo come al solito, lanciò delle insinuazioni sulla politica del governo, sostenendo che la Grande Riserva Sioux del Dakota fosse stata creata “ad esclusivo beneficio dei commercianti”. Il “New York Herald”, di fede democratica, enfatizzò ovviamente le sue dichiarazioni, mettendolo in una posizione imbarazzante verso i suoi superiori e scatenando le ire del presidente degli Stati Uniti.

Custer ne uscì ancora una volta, pur avendo sostanzialmente detto la verità, con le ossa rotte e lo stesso Grant dispose immediatamente che il “generale” fosse sospeso dall’incarico e depennato dallo staff che avrebbe dovuto guidare l’imminente spedizione contro i Sioux di Toro Seduto. Contro di lui deponevano la precedente condanna ricevuta dalla corte marziale, ma anche la sua dichiarata fede democratica, che era nota alla stampa, al punto che si vociferava di una sua possibile “nomination” alle elezioni presidenziali. Peraltro, in suo favore vi erano i brillanti successi conseguiti nella Guerra Civile e nelle operazioni contro gli Indiani nel 1868-69, che alla fine gli fecero riottenere il comando interinale del Settimo Cavalleria e la partecipazione alla campagna militare del 1876.

Tuttavia, Custer prese parte alle manovre in posizione nettamente subordinata rispetto agli altri comandanti. Ancora una volta, poi, va rimarcato che il comandante titolare del Settimo Cavalleria, colonnello Samuel D. Sturgis, era assente alle operazioni, benchè non fosse il solo. Infatti, fra personale in licenza o ammalato, il Settimo Cavalleria lasciò Fort Abraham Lincoln con 15 ufficiali di meno, fra i quali ben 3 maggiori comandanti di battaglione e 4 capitani titolari del comando di compagnia. Ma, come venne ancora una volta puntualizzato, l’esercito non andava ad affrontare una guerra, bensì un’operazione di rastrellamento di “poche centinaia di guerrieri ostili, per giunta mai tutti uniti”, secondo il rapporto che l’ispettore E.C. Watkins aveva fatto pervenire all’Ufficio Affari Indiani del Dipartimento degli Interni nel 1875.

Una decisione inevitabile

Le consegne che il generale Alfred Terry – comandante del Dipartimento Militare del Dakota, facente parte, insieme a quello del Platte, del Missouri e del Texas, della Divisione del Missouri diretta da Philip Sheridan – diede a Custer il 22 giugno 1876 erano alquanto generiche: “Il comandante del Dipartimento (Terry) desidera che nella sua marcia lungo il Rosebud esamini accuratamente la zona superiore del Tullocks Creek e che faccia in modo di mandare una guida verso la colonna del colonnello Gibbon con informazioni circa i risultati delle sue esplorazioni. La parte bassa di quel ruscello sarà controllata da un distaccamento al comando dello stesso colonnello Gibbon.” Aggiunse che “il comandante del Dipartimento, che accompagnerà la colonna del colonnello Gibbon, desidera che si metta a rapporto da lui non più tardi del momento nel quale le razioni per la truppa saranno finite. Questo, naturalmente, se prima non avrà ricevuto ordini diversi”

Questi ordini, vennero così spiegati al generale Sheridan dallo stesso Terry dopo la catastrofe del Little Big Horn: “Calcolammo che la colonna del generale Gibbon non sarebbe arrivata alla foce del Little Big Horn prima del 26 giugno e che l’ampio giro che avevo proposto a Custer gli avrebbe portato via tanto tempo che Gibbon avrebbe potuto collaborare con lui nell’attacco agli Indiani che eventualmente avrebbero incontrato su quel torrente.”

Un ritratto giovanile

Ma Terry non sapeva quasi nulla né della direzione precisa presa dai Sioux, né della loro consistenza numerica. Appare evidente, dalle istruzioni impartite a Custer, che quella di dover combattere contro un nemico in forze, costituiva soltanto un’ipotesi remota. Di fatto, le direttive per il Settimo Cavalleria erano di compiere una ricognizione e di attendere poi il ricongiungimento con la colonna di John Gibbon, in una data ed in un luogo soltanto ipotizzabili.

Come si sarebbe dovuto comportare il tenente colonnello Custer quando, raggiunto il Little Big Horn la mattina del 25 giugno con i suoi 647 uomini, guide indiane e civili inclusi, gli venne segnalata dalle sue guide la presenza di un enorme accampamento pellerossa? Attenendosi agli ordini, avrebbe dovuto aspettare l’arrivo dei reparti di Gibbon, che erano costituiti prevalentemente da fanti. Che cosa avrebbero fatto, nel frattempo gli Indiani? Certamente se la sarebbero svignata, abituati com’erano a sgombrare i loro campi in pochissimo tempo. Ma il vero interrogativo è: come avrebbe giudicato l’esercito tale inerzia di Custer? Qui subentra un grave imbarazzo nel fornire una risposta convincente.

Non è difficile infatti immaginare che a Custer sarebbe quantomeno toccata l’accusa di essersi lasciato sfuggire il nemico sotto il naso, aggravata dal fatto di disporre di una formazione militare fra le migliori, consistente in ben 650 uomini con una scorta di munizioni quasi illimitata. E sicuramente molti avrebbero insistito sulla sua dimostrata incapacità durante la campagna di Hancock, sui suoi precedenti con la giustizia militare, per non mettere nel conto che il “generale” era caduto in disgrazia addirittura con il presidente degli Stati Uniti in seguito all’affare Belknap. I Repubblicani non lo amavano di sicuro, augurandosi soltanto un suo passo falso; le “lobby” affaristiche”, che egli aveva spesso attaccato, lo avrebbero fatto volentieri a pezzi ed anche qualche suo collega si sarebbe fregato le mani per il suo insuccesso.

Queste sono molto più che semplici illazioni e Custer, essendo tutt’altro che uno stupido, se ne rendeva perfettamente conto. Non solo, ma il “generale”, che era sotto le armi da quasi vent’anni, conosceva benissimo la mentalità dell’esercito. Fra tutti i reati che normalmente venivano giudicati dalla corte marziale, quello di codardia di fronte al nemico rappresentava da sempre il più grave, sul quale i giudici non transigevano e l’ipotesi di finire davanti al tribunale militare con questa imputazione era tutt’altro che remota. Vent’anni prima, il colonnello E. V. Sumner, responsabile di essersi lasciato scappare una grossa banda di Cheyenne era terminato sotto inchiesta, nonostante vantasse una lunga ed onorevole carriera. La storia della giustizia militare insegna infatti che non sempre l’avere rispettato scrupolosamente gli ordini costituisce motivo di assoluzione e l’espressione corrente che “un buon ufficiale non si arrende neppure davanti all’evidenza” poteva significare qualcosa di più di una semplice battuta.

Custer, i suoi familiari e ufficiali amici prima di una battuta di caccia

Proprio per questo, lasciarsi sfuggire gli Indiani dopo averli localizzati sarebbe stato interpretato dai suoi detrattori come pura vigliaccheria, dal momento che Custer disponeva di una formazione compatta e collaudata, composta da 31 ufficiali, 566 sottufficiali, graduati e soldati di truppa, 35 guide indiane esperte, appartenenti alle tribù dei Crow e degli Arikara e 15 civili fra esploratori, interpreti e addetti ad altri incarichi. Non è inutile rammentare ancora che le informazioni in possesso dell’esercito in quel momento, quantificavano le forze indiane in qualche centinaio di uomini, armati soprattutto con archi, frecce e lance e poche armi da fuoco, spesso di modello antiquato. L’unico che ne aveva verificato l’effettiva, preoccupante consistenza era il generale Crook, che però non ne aveva informato Terry.

Il Settimo Cavalleria possedeva invece, come dotazione regolamentare, fucili “Springfield” e pistole “Colt”, oltre ad un numero imprecisato di carabine a ripetizione. I suoi 160 muli trasportavano, oltre alle provviste, un carico di decine di migliaia di pallottole, con le quali sarebbe stato in grado di tenere testa a qualsiasi formazione anche numericamente superiore. Non si dimentichi che due episodi, fra i tanti accaduti nel corso delle guerre indiane, avevano lasciato viva impressione nell’opinione pubblica americana.

La prima era stata la vittoria ottenuta dal maggiore James W. Powell nei pressi di Fort Phil Kearny, Wyoming, il 2 agosto 1867. Con soli 32 uomini, armati di carabine “Springfield”, l’ufficiale aveva ripetutamente respinto centinaia di Sioux, uccidendone più di 40 e costringendo gli altri a ritirarsi con moltissimi feriti. La seconda era la strenua resistenza opposta per otto giorni dal maggiore George W. Forsyth e dai suoi 50 esploratori ad Arickaree Fork, nel Colorado orientale, contro circa 600 Cheyenne e Sioux. Anche in questo caso, nonostante l’esiguità dei difensori, gli Indiani erano stati costretti al ritiro con pesanti perdite, che superavano i 70 morti.

Il ritrovamento dei corpi di Kidder e del suo comando

Quali giustificazioni avrebbe potuto opporre Custer, di fronte a contestazioni che richiamassero un confronto con queste vicende? Probabilmente nessuna. Inoltre gli Stati Uniti stavano per celebrare il loro primo centenario dell’indipendenza e l’amministrazione Grant, dopo le recenti disavventure politiche, aveva bisogno di un’affermazione prestigiosa. Era ovvio che, non essendovi in corso delle guerre ufficialmente dichiarate, l’unica opportunità risiedesse nella rapida sottomissione dei ribelli indiani di Toro Seduto.

Nessuno avrebbe perdonato Custer se questi non avesse attaccato, come è altrettanto vero che nessuno l’avrebbe giustificato in caso di sconfitta o, peggio ancora, di ritirata.

Lo stesso Terry, nel suo rapporto al generale Sheridan in merito al massacro di Little Big Horn, scrisse che: “Custer…pensò che gli Indiani fuggissero. Nel timore che potessero allontanarsi, decise di attaccarli”. Ma non si trattò di una paura infondata da parte del “generale”. Il tenente Charles Varnum, comandante delle guide, dichiarò infatti: “Sapevamo che (i Sioux) avevano scoperto il comando di Custer, perciò li osservavamo. La costa sulla quale eravamo noi era più in basso della loro. Cavalcavamo tranquilli, quando ad un tratto scomparvero. Erano evidentemente corsi a dare l’allarme al loro campo, lasciando un uomo di guardia alla colonna”.

D’altronde, il sospetto di essere stati avvistati dagli Indiani divenne una certezza quando il capitano George W. Yates della compagnia F riferì a Custer che i suoi uomini avevano scoperto alcuni Sioux a rovistare fra i pacchi di gallette persi dai muli in movimento. Naturalmente, gli Indiani erano fuggiti non appena avevano visto i soldati tornare sui loro passi, andando certamente a riferire l’accaduto al loro villaggio. Infine, il generale Sherman, comandante supremo dell’esercito, dichiarò qualche tempo dopo che Custer, una volta avvistato il grande accampamento indiano, “non aveva altra scelta che attaccarlo”.

Ha ancora senso sostenere che Custer potesse decidere di aspettare, mandando a chiamare i rinforzi del colonnello Gibbon, che sarebbero apparsi all’orizzonte soltanto due giorni dopo?

Errori di valutazione

Custer è stato più volte criticato per avere frazionato il suo reggimento in quattro battaglioni distinti, diminuendo presumibilmente la forza d’urto della formazione. Il maggiore Marcus Reno dovette lottare diversi anni per allontanare da sé i sospetti di codardia, per non avere soccorso il suo superiore, mentre il capitano Frederick Benteen lasciò il Little Big Horn come l’eroe che aveva impedito la completa distruzione del Settimo Cavalleria.

Si tratta di giudizi emotivi ed affrettati, spesso influenzati dalla pessima immagine che i politici e la stampa presentarono del “generale” Custer.

Non è infatti esatto che egli sia stato osannato per molto tempo come un eroe. Fin da quando la notizia del massacro si diffuse in tutta la nazione, al comandante del Settimo Cavalleria non vennero risparmiate critiche feroci. Ulysses Grant dichiarò sul “New York Herald” di ritenere la sconfitta “un inutile sacrificio di uomini, del quale considero responsabile lo stesso Custer”. Altre voci si associarono all’opinione del presidente degli Stati Uniti e Alfred Terry, diretto superiore del “generale”, scrisse a Sheridan che “Custer agì in maniera errata” attaccando gli Indiani “senza che i suoi uomini fossero pronti”.

Invece Frederick Benteen, come si è detto, era uscito dalla vicenda come un eroe, nonostante che sul suo comportamento permangano alcune grosse perplessità, evidenziate anche dall’autrice Louise Barnett (“Custer. L’ultimo eroe”).

Custer e la moglie nel 1860

Custer e la moglie nel 1860

Il capitano aveva effettivamente eseguito gli ordini di Custer, compiendo una ricognizione sulla sinistra della sua colonna, tornando poi alla direttiva di marcia principale, ma la sua manovra era stata effettuata, secondo alcuni dei suoi subordinati, con eccessiva lentezza. Inoltre, dopo avere ricevuto il trafelato trombettiere John Martini, latore del messaggio di aiuto scritto dal tenente Cooke (“Benteen, venite subito. Grosso villaggio. Fate presto. Portate le munizioni”) l’ufficiale preferì aspettare di riunirsi al reparto di Reno in ritirata, per poi attendere insieme il ricongiungimento alle salmerie di Mc Dougall.

Martini riferì più tardi che, dalla posizione in cui si trovavano i due battaglioni riunificati “si sentivano molti spari lungo il fiume” per “mezz’ora e forse di più”, che “sembrava una grande battaglia e gli uomini pensarono che fosse il generale Custer che stesse annientando gli Indiani” aggiungendo che “avremmo tutti voluto correre in suo aiuto, ma non ci lasciarono andare…Il capitano Weir ebbe un colloquio con il colonnello Reno e, da come si muoveva, si capiva che era inquieto ed arrabbiato. Agitava le braccia, gesticolava e indicava il fiume”.

Chiaramente, Thomas Weir, comandante della compagnia D, intendeva soccorrere Custer e dopo il rifiuto di Reno, prese con sé i propri uomini e partì per portare aiuto al battaglione del “generale”. A questo punto, tardivamente, Reno e Benteen decisero di seguirlo, ma dopo un po’ tutti i reparti si trovarono la strada sbarrata dal fuoco avversario e dovettero ripiegare. Anche su questo episodio Benteen diede una versione in netto contrasto con quella di Martini, scrivendo, in una lettera alla moglie che la compagnia di Weir “fu mandata avanti per comunicare con Custer, ma venne respinta”. Un’altra affermazione che il trombettiere napoletano smentì anni dopo è quella resa da Benteen davanti al tribunale militare, di avere interpretato le parole di Martini nel senso che gli uomini di Custer “si fossero impadroniti del villaggio” e che “gli Indiani fossero scappati tutti a gambe levate” (Barnett, op. cit.,). Per questo la Barnett, alludendo a Benteen, sostiene che “la sua testimonianza su questo punto alla commissione d’inchiesta dev’essere stata una menzogna” ritenendo altresì improbabile che un uomo come Martini, che conosceva approssimativamente l’inglese, avesse usato un’espressione come “skedaddling”, significante appunto “a gambe levate”. Lo stesso trombettiere dichiarò in seguito, in un’intervista apparsa sul “Cavalry Journal” del 1923, che la commissione inquirente aveva verbalizzato altre sue dichiarazioni in maniera inesatta o addirittura infedele. E’ comunque certo che Reno e Benteen attesero “per oltre un’ora” l’arrivo della colonna dei rifornimenti, prima di fare qualsiasi mossa in direzione di Custer (dichiarazione di Martini) e che, durante tale lasso di tempo, il battaglione del “generale” era ancora in una fase di resistenza attiva, perché il tenente Francis Gibson scrisse, in una lettera alla propria moglie datata 4 luglio 1876: ”Sentimmo l’unità di Custer battersi a circa cinque chilometri di distanza, davanti a noi, ma era impossibile raggiungerla dal momento che non potevamo abbandonare i feriti né gli approvvigionamenti dell’intera unità” (Barnett, op. cit., p. 332).

Risulta anche difficile credere a questa giustificazione, perché in quel momento i feriti erano suppergiù una quarantina, su un totale di quasi 400 uomini dei tre battaglioni superstiti. L’unica domanda da porsi è se fosse tanto impossibile che metà di tale forza – circa 200 soldati – tentasse di portare soccorso a Custer.

Il mancato o intempestivo soccorso derivò dunque da una decisione presa da Reno insieme al suo stato maggiore. Eppure è probabile che, se gli Indiani impegnati contro le compagnie di Custer si fossero visti giungere alle spalle un altro contingente militare – anche composto soltanto da un centinaio di uomini – avrebbero battuto in ritirata, o quantomeno alleggerito la loro pressione su Custer. Il fatto è che neppure i loro capi sapevano quanti soldati vi fossero nei dintorni e avrebbero potuto aspettarsene molti di più di quelli che componevano il Settimo Cavalleria. Ne è una prova la loro precipitosa ritirata la mattina del 27 giugno, quando i loro esploratori segnalarono l’avvicinamento della colonna del colonnello Gibbon, senza conoscerne l’effettiva consistenza. Infatti, le vedette pellirosse avevano avvistato soltanto il distaccamento d’avanguardia del tenente Bradley, ma tanto bastò ai loro leader per decidere di ritirarsi e lo fecero tanto precipitosamente da abbandonare 60 cadaveri di guerrieri in alcune tende.

Una foto del 1862

Ma esistono altri motivi per far dubitare che la resistenza del gruppo superstite sia stata un’impresa eccezionale, come alcuni autori vorrebbero dimostrare. Questo, naturalmente, senza nulla togliere al valore delle truppe di Reno, Benteen e Mc Dougall.

Innanzitutto, l’annientamento completo del Settimo sarebbe stato un obiettivo, se non del tutto impossibile, alquanto improbabile. Infatti gli Indiani avrebbero potuto ottenerla ad una sola condizione: quella di subire a loro volta la perdita di tutti o quasi tutti i loro combattenti, follia che nessun condottiero pellerossa, né Sioux, né Cheyenne, né di qualsiasi altra tribù, sarebbe stato disposto a commettere.

Allorchè il reparto di Reno si congiunse a quello di Benteen e fu raggiunto poi dalla colonna del capitano Thomas Mc Dougall, recante rifornimenti e munizioni, sulle colline dove si erano trincerati i soldati si concentrò una forza di oltre 350 uomini, aumentata poi a 369 dopo il fortunoso rientro del plotone del tenente italiano, conte Carlo Camillo De Rudio, rimasto tagliato fuori durante la precipitosa ritirata di Reno.

Su queste alture – che hanno “la cima piatta”, secondo un’annotazione di Benteen e come posso confermare io stesso, per averle visitate pochi anni orsono – sulle quali si disposero ordinatamente le truppe delle compagnie A, B, D, G, H, K ed M, che possedevano ancora 25.000 colpi da sparare, sono piuttosto brulle, perché quasi tutto il territorio delle praterie ha tale conformazione, determinata da un clima ventoso e spesso arido, con escursioni termiche che oscillano dai 42 gradi estivi ai 35-40 sotto lo zero d’inverno. Tale caratteristica favorisce la crescita di una vegetazione costituita prevalentemente di cespugliati ed arbusti bassi e particolarmente resistenti, con pochi alberi di medio ed alto fusto. La collina di Reno e Benteen appare anche piuttosto scoscesa da entrambi i lati, quindi senz’altro più difendibile di quella su cui si ritirò il battaglione di Custer per l’ultima resistenza.

Ciò premesso, la distruzione dei reparti riunificati sotto il comando del maggiore Reno non si sarebbe potuta ottenere, da parte degli Indiani, se non con il sacrificio di almeno 1.000 guerrieri, che avrebbero dovuto attaccare ripetutamente, pressochè allo scoperto, esponendosi al micidiale fuoco degli “Springfield”, fucili con una gittata effettiva di oltre 300 metri, armi robuste e molto meno soggette all’inceppamento rispetto ad altre. Quanto alle munizioni, si è già detto che abbondavano.

Infine, Sioux e Cheyenne, dopo avere sterminato i reparti di Custer, disponevano a malapena di 1.000-1.200 guerrieri validi, perché tra morti e feriti ne avevano almeno 300 fuori combattimento. Anzi, prestando fede alla testimonianza di Aquila Assassina, pubblicata il 24 settembre 1876 sul “New York Herald”, sembrava addirittura che gli Indiani “fossero tutti feriti e che erano almeno seicento”.

Condividendo l’ottimo lavoro di ricostruzione effettuato da Raffaele D’Aniello nel libro “Little Big Horn”, pubblicato nel 1995, è quasi certo che inizialmente la coalizione pellerossa potesse contare su oltre 1.700 combattenti potenziali – stima che io ritenni di poco superiore nella mia opera “Tremila cavalieri indiani”, stampata il medesimo anno e ne “Il giorno di Custer”, edito nel 1999 – dei quali però solo 450 erano i guerrieri effettivi. Del resto, autorevoli fonti indiane smentirono le ipotesi che Toro Seduto disponesse di 4.000, 5.000 o addirittura 7.000 uomini, come avevano sostenuto sia Cavallo Pazzo che una certa stampa. Toro Seduto dichiarò, in un’intervista concessa in Canada nel 1877, che al Little Big Horn “non ce n’erano più di 2000” mentre lo storico sioux Ohiyesa dimezzò addirittura tale numero, sostenendo che “non vi erano più di 1.000 guerrieri in battaglia”. Al riguardo è opportuno far notare che l’intera nazione Lakota (i Sioux occidentali) comprendeva a quel tempo circa 14.000 persone, delle quali la metà erano rimaste nelle riserve del Dakota e diverse altre circolavano altrove in bande autonome. Quanto ai Cheyenne settentrionali – che erano 2.000 – al Little Big Horn non potevano essercene più di un migliaio, con circa 200-250 combattenti. Infatti, quando Mano Gialla lasciò la riserva nel successivo mese di luglio, portò con sé 700-800 seguaci, scontrandosi poi con la colonna del colonnello Wesley Merritt al War Bonnet Creek, dove Buffalo Bill gli avrebbe preso lo scalpo. Il numero di Santee, Yankton e Assiniboin Sioux, aggregati alle forze di Toro Seduto era invece del tutto trascurabile, mentre gli Arapaho presenti alla battaglia risultano 6 o 7 persone.

Custer circondato dai suoi fedeli scout

Dunque è corretto pensare che la forza complessiva di guerra degli Indiani oscillasse fra 1.500 e 1.800 guerrieri, che però non presero tutti parte attiva al combattimento, anche perché, dopo l’assalto di Reno, era sorto il problema di proteggere adeguatamente le donne, i bambini e gli anziani.

Con simili premesse e conoscendo la tradizionale prudenza dei Pellirosse, è impensabile che Toro Seduto o qualcuno dei suoi focosi capi di guerra, come Cavallo Pazzo e Gall – intendessero rischiare, nel tentativo di spazzare via Reno e Benteen, perdite tanto elevate da azzerare praticamente la loro forza da combattimento.

Verosimilmente, dopo avere sbaragliato Custer, miravano a tenere il raggruppamento di Reno-Benteen-McDougall in stato d’assedio fino all’esaurimento delle provviste e delle scorte d’acqua – come conferma in una testimonianza anche il capo guerriero cheyenne Orso dei Ghiacci – progetto che venne vanificato dall’approssimarsi della colonna di Gibbon.

Un’ulteriore dimostrazione che la loro consistenza numerica si era sensibilmente ridotta dopo la battaglia principale è l’atteggiamento delle varie bande nelle settimane successive.

Al termine del grande scontro, gli Indiani erano venuti in possesso di alcune centinaia di fucili “Springfield 45/70”, di pistole “Colt 45” e di un’ingente scorta di munizioni, soprattutto di calibro 45, quindi utilizzabili per entrambe le armi, essendo accertato che, fra i caduti di Custer, quasi nessuno riuscì ad esaurire tutti i colpi assegnati e che diversi soldati morirono dopo avere sparato pochissimi proiettili. Se a ciò aggiungiamo che i Sioux disponevano, già prima del combattimento, di circa 300 fucili di vario tipo – “Henry”, “Sharp”, “Winchester”, “Spencer” e moltissimi “Springfield” presi alle truppe del generale Crook otto giorni prima nella battaglia sul fiume Rosebud – e di una settantina di pistole, soprattutto “Colt” a sei colpi, il loro armamento sarebbe salito ora ad oltre 600 armi da fuoco, con una congrua scorta di munizioni. Difatti, al momento della sua definitiva resa a Fort Robinson, la sola banda di Cavallo Pazzo, composta da 889 persone, compresi anziani, donne e bambini, consegnò all’esercito 117 tra fucili e pistole.

Perché dunque la poderosa coalizione indiana si frantumò dopo il 26 giugno, Toro Seduto cercò scampo in Canada e le varie bande presero direzioni diverse, arrendendosi separatamente in pochi mesi? Probabilmente perché Little Big Horn, che pure aveva rappresentato la più gloriosa pagina di storia degli Indiani delle Pianure, era stata per loro una vittoria troppo sanguinosa, nella quale Sioux e Cheyenne avevano perso la maggior parte dei loro migliori guerrieri.

Le perdite indiane

Negli innumerevoli resoconti forniti in oltre cento anni sulla celebre battaglia, mentre la maggior parte degli storici è quasi concorde sulle perdite subite dal Settimo Cavalleria – 265 o 268 uomini, compresi i civili e le guide indiane – è rimasto aperto l’interrogativo riguardante il numero dei caduti indiani.

Ciò che spicca in particolare, è la pretesa esiguità delle perdite di questi ultimi, che molti mettono in discussione.

Due Lune, capo dei Cheyenne, raccontò di 39 Sioux e 7 Cheyenne uccisi, Gambe di Legno, suo contribale, parla di 24 Sioux e 6 Cheyenne, Toro Bianco, nipote di Toro Seduto, di 23 Sioux e 6 Cheyenne, Cane (Sioux) di 30-40 uomini in tutto. Uomo D’Acqua, un Arapaho, dice che solo 6 Sioux e 6 Cheyenne persero la vita in quel combattimento.

Queste cifre sono manifestamente inattendibili, come lo furono anche in relazione ad altri scontri avvenuti in passato fra Pellirosse e Bianchi. Ad esempio, gli indiani negarono, contro ogni evidenza, di avere sofferto più di 8 perdite umane a Beecher’s Island nel 1868, mentre il numero reale, accertato con il ritrovamento dei cadaveri e con la stima dei feriti gravi deceduti, superava le 70.

La versione fornita da Due Lune ad Hamlin Garland, pubblicata nel 1898 sul “Mc Lure’s Magazine”, è fra quelle maggiormente condivise, ma anche una delle più discutibili.

L’ultima battaglia

Il condottiero dichiara che il giorno successivo all’annientamento del battaglione di Custer, “io, quattro capi lakota e 2 cheyenne tornammo sul campo di battaglia per contare i morti…Erano 388. C’erano 39 Sioux e 7 Cheyenne uccisi”. Se ciò fosse vero, si dovrebbe dedurre che gli altri 342 corpi appartenessero tutti a uomini del Settimo Cavalleria. Tuttavia, anche contando le perdite subite dal maggiore Reno nella vallata – Benteen e Mc Dougall non avevano perso, fino a quel momento, un solo uomo – si arriva soltanto a 244, perché gli altri caddero durante la resistenza sulle colline del 25 e 26 giugno. Di chi erano, allora, gli altri 98 cadaveri che risulterebbero per sottrazione dalla cifra globale indicata da Due Lune, se i caduti indiani contati al suolo erano soltanto 46? E’ dubbio che vi fossero compresi i feriti – un centinaio, sostiene lo stesso Due Lune – proprio per il metodo usato nel conteggio, che prendeva in considerazione solo i corpi senza vita.

Eppure molti storici hanno accettato simili testimonianze come oro colato, senza evidentemente preoccuparsi di verificarne gli oggettivi riscontri, né la compatibilità matematica con altri dati.

Peraltro, le cifre fornite sopra riportate sono categoricamente smentite da numerosi altri testimoni, che furono ugualmente partecipi della battaglia.

Il Sioux Cavallo Rosso raccontò al colonnello W.H. Wood che gli Indiani avevano lamentato 136 morti e 160 feriti, Cavallo Pazzo raccontò di quasi 100 caduti ed altri lasciano intendere che il bilancio conclusivo fosse stato assai più catastrofico per la coalizione pellerossa. Lo stesso Toro Seduto parlò di 36 morti, specificando che i feriti furono 168, dei quali la maggior parte morì.

In un’intervista concessa a Walter Camp, il sergente Daniel Kanipe dichiarò che dopo il ritiro degli Indiani, nel villaggio erano rimaste soltanto tre tende, stipate di cadaveri, circa 60, evidentemente soltanto quelli che Sioux e Cheyenne non erano riusciti a portarsi via, perché era abitudine dei Pellirosse recuperare i loro morti. Del resto la medesima cosa era accaduta a Beecher’s Island nel 1868, dove i caduti indiani abbandonati sul campo risultarono solo 32, mentre il loro numero complessivo venne poi stabilito in 75.

Aquila Assassina, un capo guerriero dei Sihasapa Sioux, riferisce che “14 Indiani erano caduti per mano degli uomini di Reno, 39 con Custer e 14 erano morti nell’accampamento. I cavalli ed i travois erano pieni da ogni parte di feriti in numero incalcolabile. Una sola tribù, gli Oglala, aveva 27 feriti sui travois e 38 adagiati sui cavalli” concludendo che “i feriti erano almeno 600.

Due Lune ammette che vi fossero “circa un centinaio di feriti” al termine del primo giorno di battaglia, ma in seguito i soldati trincerati sulle colline ne colpirono ancora parecchi. Cavallo Pazzo aggiunge infine che “almeno il sessanta per cento delle persone ferite” morì nei giorni successivi.

Un ritratto di Toro Seduto

Ciò basterebbe a fare piazza pulita di tutte le illazioni avanzate, anche di recente, sulla scarsa efficienza della difesa organizzata da Custer. Che poi la sua decisione di frazionare ulteriormente le proprie forze per attaccare la parte settentrionale del villaggio – il suo battaglione venne diviso in due tronconi, l’uno affidato al capitano George W. Yates e l’altro comandato dallo stesso “generale” e dal capitano Myles W. Keogh – fosse errata, è un altro discorso.

Rimane il fatto che la tattica inizialmente concepita da Custer aveva ottime probabilità di riuscita.

Se le forze di quest’ultimo avessero assalito il villaggio contemporaneamente all’attacco di Reno dalla parte opposta e Benteen fosse entrato tempestivamente in azione in loro appoggio, per gli Indiani non vi sarebbe stato scampo. Ma questo non avvenne, perché il maggiore Reno ripiegò prima del previsto e Benteen non entrò nel vivo della manovra. Il Sioux Re Corvo conferma che “se Reno avesse resistito fino all’arrivo di Custer e se avesse combattuto come lui, avrebbe spazzato via i guerrieri”. Si noti attentamente il particolare “se avesse combattuto come lui”, che sta a rilevare evidenti carenze nell’azione del maggiore. E’ d’altronde acquisito che quasi tutti gli Indiani partecipanti alla battaglia ammisero il valore e la combattività del reparto del “generale”, cominciando proprio da Re Corvo che “espresse grande ammirazione per il coraggio di Custer e dei suoi uomini”. Lupo Coraggioso, guerriero cheyenne, raccontò a George B. Grinnell: “Ho preso parte a diverse battaglie assai dure, ma non ho mai visto uomini tanto valorosi”.

Per legittimare una quantità così bassa di guerrieri caduti, molti autori si sono attaccati a spiegazioni opinabili, sostenendo a volte delle tesi smentite dalla realtà dei fatti.

Una di queste allude al numero elevato di “reclute inesperte” presenti nel Settimo Cavalleria. A quanto risulta, invece, la percentuale di neo-arruolati nel reggimento non superava il 12-13 per cento dell’intera formazione: qualcuna delle compagnie che combattè con Custer, ne aveva soltanto due o tre, mentre la truppa E includeva nel proprio organico una sola recluta.

Un’altra tesi non dimostrata è quella riportata dal dottor Thomas B. Marquis, che fu medico delle riserve e biografo di Gambe di Legno. Essa sostiene l’ipotesi, ripresa da altre fonti, del “suicidio di massa” dei militari del Settimo Cavalleria presi dal panico, ma è smentita, come si è detto, da parecchie testimonianze indiane, che riconobbero il valore con cui i soldati si batterono fino all’ultimo. Anche il fatto che alcuni caduti fossero stati trovati con fori nella testa non avvalora tale supposizione, perché è altrettanto dimostrato che a qualche ferito del battaglione di Custer venne assestato dagli Indiani il classico colpo di grazia. Non bisogna infine dimenticare che parecchie testimonianze vennero raccolte molto tempo dopo l’avvenimento, negli Anni Venti e Trenta del Ventesimo secolo, quando ormai i ricordi della battaglia erano alterati dal lungo tempo trascorso.

L’unica conclusione probabile è dunque che le perdite subite sul campo dagli Indiani non poterono essere inferiori a 150-200 unità, come io stesso ho sempre sostenuto (“Tremila cavalieri indiani” e “Il giorno di Custer”) ma rimane impossibile determinare quanti altri guerrieri siano periti in seguito, a causa delle ferite.

Giudizi affrettati

Le considerazioni dei paragrafi precedenti non tolgono nulla alla capacità, all’abilità tattica ed allo spirito combattivo degli Indiani, sebbene essi fossero in numero superiore rispetto agli avversari. La loro vittoria è incontestabile, così come lo sono gli errori tattici commessi sia da Custer che dai suoi ufficiali.

Ad un attento esame, il comportamento del maggiore Reno e del capitano Benteen non sembrano infatti esenti da critiche, anche perché la loro versione dei fatti contrasta a volte con le dichiarazioni rese da altri testimoni.

Custer sui giornali del west

Custer sui giornali del west

Una delle preoccupazioni maggiori di storici e giornalisti – a dimostrazione di come l’evento interessasse più sotto l’aspetto suggestivo, che nella sua reale drammaticità e portata storica – è stata quella di scoprire quale guerriero avesse ucciso George Armstrong Custer. Naturalmente questo merito è stato rivendicato da molti capi e semplici combattenti, senza che nessuno ne abbia mai fornito una prova decisiva. In verità, come asserisce la quasi totalità degli Indiani, nessuno conosceva personalmente il “generale” e coloro che lo avevano visto almeno una volta non lo ricordavano così bene. Lapidariamente, Toro Seduto dichiarò, dal suo esilio canadese: “Non sapevamo nemmeno chi fosse Custer” e diversi altri la pensavano come lui. Sul “New York Herald” del 16 novembre 1877 precisò comunque: “La mia gente non volle il suo scalpo…Perché era un grande capo”. Riferisce Gambe di Legno che soltanto dopo il massacro, alcuni Cheyenne sostennero di avere saputo dai loro contribali del Sud presenti alla battaglia, che si trattava dello stesso uomo che aveva conquistato il loro accampamento sul Washita, otto anni prima, uccidendo Pentola Nera e Piccola Roccia.

Un altro mistero è che il corpo di Custer, per quanto deturpato dalle ferite, non venne scotennato, né mutilato come toccò alla maggior parte dei caduti. La spiegazione offerta dagli studiosi del Little Big Horn – che gli Indiani, ammirati dal suo valore, lo avessero risparmiato – non è convincente ed è sconfessata dalle abitudini stesse dei Pellirosse che, come sostiene Toro Bianco, “facevano a pezzi più volentieri i capi avversari, perché erano quelli che seminavano maggiori guai”. Cavallo Pazzo raccontò all’agente della sua riserva, Valentine Mc Gillycuddy, dopo l’internamento a Fort Robinson, che soltanto 3 cadaveri erano stati risparmiati dallo scempio: quelli di Custer, del capitano Myles Keogh e dell’interprete negro Isaiah Dorman. Su quest’ultimo vi è la conferma di Gambe di Legno, ma anche la smentita di altri guerrieri. Ad ogni modo, secondo Cavallo Pazzo, Dorman fu risparmiato dalle donne, “alle quali spettava il rituale della mutilazione” poichè lo conoscevano come un amico, Keogh perché portava una medaglietta al collo che i Sioux “ritennero sacra” e Custer perché egli stesso “aveva dato ordine che il suo corpo non venisse toccato, essendo il soldato-capo”.

La croce di legno nel punto in cui cadde Custer

E’ inutile sottolineare che tutte queste spiegazioni, spesso in contrasto con altre, si prestano a discussioni.

Un’altra ipotesi è quella del suicidio di Custer, che sarebbe stato un valido motivo per risparmiarne i resti, in quanto gli Indiani avevano timore di chi si dava la morte da sé, ma neppure ciò trova conferma, perché la ferita decisiva inferta al “generale” fu aperta su di un fianco. Il foro scoperto nella testa era inoltre localizzato nella parte sinistra, poco dietro la tempia e non risulta che Custer fosse mancino.

Comunque sia, allorchè vennero esumati alcuni cadaveri dalle fosse del Little Big Horn per trasferirli altrove, l’esploratore Thomas H. Le Forge osservò che il corpo del “generale” si presentava “meno a pezzi di quello di ogni altro ufficiale”. Resta ovviamente da individuare il motivo per cui Custer non subì la macabra sorte di tanti altri suoi compagni.

Nel mio libro “Monahseetah e il generale Custer”, pubblicato nel 2005, ho avanzato un’altra possibilità che, per quanto possa sembrare ispirata dal romanticismo, non è da considerarsi del tutto assurda.

Forse fu proprio la ragazza cheyenne ad impedire che il grottesco rito venisse compiuto. E’ certo che Monahseetah conosceva Custer molto bene, come pure Mahwissa, sua zia, anch’essa presente sul luogo della battaglia. Entrambe lo conoscevano molto meglio di Toro Seduto, di Cavallo Pazzo e di tutti gli altri guerrieri che ne parlarono pur non avendolo mai visto di persona. Probabilmente, soltanto loro due ne rammentavano la figura, l’espressione, lo sguardo di ghiaccio che indicava un uomo indomito e risoluto ed è sostenuto da testimoni che furono due donne a salire sul colle dell’ultima difesa di Custer, sostando per un po’ davanti ai corpi dei caduti.

Quanto al dubbio che la figlia di Piccola Roccia fosse presente o meno al Little Big Horn, diversi guerrieri cheyenne e sioux asseriscono che ella si trovasse lì, accompagnata dal giovane figlio Rondine Gialla (o Uccello Giallo) avuto dalla passata relazione con il “generale”. In una intervista concessa allo scrittore David Humphreys Miller nel 1937, il guerriero oglala White Cow Bull sostenne addirirttura di averla inutilmente corteggiata, mentre lei si trovava al campo insieme ai Cheyenne, proprio sulla direttiva d’attacco del battaglione di Custer. Altri combattenti, come Orso Coraggioso, affermarono la medesima cosa.

Se vi possa essere un’altra spiegazione, gli storici non l’hanno mai trovata, anche perché quasi certamente, fidandosi delle dichiarazioni degli Indiani, non l’hanno neppure cercata.

Ma la questione di Custer, con le sue decine di interrogativi rimasti senza una risposta esauriente, non è certo conclusa.

Il fatto stesso che il “dossier” relativo a questo evento sia rimasto archiviato come “top secret” al Dipartimento della Guerra per oltre settant’anni – fu il colonnello Walther Alexander Graham ad accedere, nel 1952, al polveroso incartamento contenente anche gli esiti dell’inchiesta condotta dopo la battaglia – la dice assai lunga. Anche la definitiva riabilitazione di Reno, ottenuta dai pronipoti del maggiore nel 1967, oltre novant’anni dopo la tragedia, dimostra quanta incertezza sia rimasta intorno all’episodio anche in tempi moderni.

La verità completa, a tutt’oggi, non la conosce sicuramente nessuno.

Continuare a discutere della battaglia e del personaggio con il solo scopo di dimostrare da quale parte fosse la ragione – come si fatto spesso nei processi storici – non recherebbe certamente un contributo alla chiarificazione dell’evento, né ad una conoscenza più approfondita del suo protagonista.

Sorprende pure che molti giudizi negativi, di incapacità ed ottusità dimostrate da Custer, siano stati espressi da personaggi che non avevano mai dovuto misurarsi sul campo né con i Confederati, né con gli Indiani. Il “generale”, quali che siano stati i suoi difetti, si trovò sempre a cavalcare in prima fila davanti alla sua cavalleria, tanto nella guerra di secessione, quanto nelle battaglie contro Cheyenne, Comanche, Kiowa, Sioux e Arapaho, mentre altri militari se ne stavano forse al sicuro nelle retrovie, oppure dietro una scrivania.

Il funerale del generale

Al di là del fatto contingente del Little Big Horn e dell’estrosità della figura di Custer, la disfatta militare subita nel Montana e la morte di tanti uomini vanno ricercate in un contesto di responsabilità e di manchevolezze assai più ampio.

La spedizione del 1876 era stata organizzata in maniera frettolosa e avventata, sottovalutando la minaccia costituita dalla coalizione indiana. La previsione di una campagna lunga e difficoltosa non rientrava assolutamente nei piani del Dipartimento della Guerra, né della Divisione Militare del Missouri. La precipitosa ritirata del generale Crook, che aveva ai suoi ordini oltre il cinquanta per cento delle forze impegnate contro Sioux e Cheyenne e l’improvvisato piano di Terry, che non conteneva veri e propri ordini, ma solo indicazioni vaghe, si aggiunsero alla catena delle cause di un insuccesso annunciato. Infine, non può sfuggire che il Settimo Cavalleria, composto da 45 ufficiali e 718 uomini prima della partenza da Fort Lincoln, nel Dakota, si trovasse privo, in zona d’operazioni, di ben 14 ufficiali e 152 sottufficiali, graduati di truppa e soldati, quasi un quarto della sua forza. Qualche ufficiale presente in organico, non aveva mai effettivamente militato nel reggimento neppure per un giorno.

Volendo concludere con amara ironia, ci sarebbe da fare una seria riflessione sul titolo di un famoso libro di Vine Deloria: “Custer è morto per i vostri peccati”.

Si può leggere sull’argomento:

Raffaele D’Aniello, “Little Big Horn. Il popolo dei Sioux contro Custer”

Domenico Rizzi, “Il giorno di Custer”

Domenico Rizzi, “Monahseetah e il generale Custer”

John G. Neihardt, “Alce Nero parla”

Thomas B. Marquis, “Gambe di Legno. La lunga marcia verso l’esilio”

Louise Barnett, “Custer. L’ultimo eroe”