A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

RUMORE DI SPERONI

L’uomo nuovo che si affaccia sulla scena del western è un trentaseienne originario di Miami che due anni prima ha diretto “Il grande freddo”, un film sulla contestazione sessantottina proposto per 3 nomination all’Oscar, 2 al Golden Globe e 1 al Premio BAFTA, senza portare a casa nulla se non una indiscussa popolarità e un formidabile incasso di 57 milioni di dollari.

Una parte della critica gli attribuirà il merito di avere resuscitato, insieme a Clint Eastwood, il western che ormai nell’ultimo quinquennio languiva, con un film che attinge il titolo da una fantomatica cittadina dell’Ovest.

All’inizio di novembre 1984, con un budget di oltre 25 milioni a disposizione, Kasdan si mette all’opera in una località del New Mexico per girare dunque “Silverado”, da lui stesso sceneggiato insieme al fratello Mark autore del progetto, ingaggiando John Bailey per la fotografia (eccezionale in alcuni scorci, alternando inquadrature di praterie sconfinate, strade innevate e canyon) e Bruce Broughton, non ancora troppo noto, per le musiche. Gli attori sono diversi e per la maggior parte con un discreto curriculum alle spalle, avendo lavorato anche in film famosi.

La vicenda prende il via da quattro giovani – Paden (Kevin Kline) Emmett (Scott Glenn) Jake (Kevin Costner) e l’afro-americano “Malachia” Mal (Danny Glover) tutti pregiudicati ed ex carcerati diretti a Silverado, che si incontrano, trovandosi poi ad affrontare una serie di disavventure impreviste. Un prepotente allevatore, Ethan Mc Kendrick (Ray Baker) spalleggiato dal solito sceriffo corrotto Cobb (Brian Dennehy) ha espropriato arbitrariamente la terra del padre di Mal, Ezra (Joe Seneca) spingendo la sorella Rae (Lynn Rithfield) a mettersi con un giocatore d’azzardo suo alleato. Dopo l’assassinio del padre ordinato da Mc Kendrick, Mal e i suoi amici – uno dei quali, Paden, si è schierato temporaneamente dalla parte sbagliata – decidono di passare risolutamente alle armi e dopo una serie di serrati scontri – troppi, per la verità, evidente influenza dello spaghetti-western – riusciranno a prevalere, anche con l’aiuto di Paden che si è nel frattempo ravveduto. Sarà proprio quest’ultimo a far fuori Cobb, sostenendo un duello che riporta nella dinamica ai migliori western del passato, in uno scenario che più classico non si può: la strada deserta, con una chiesa bianca sullo sfondo, il vento che solleva nuvole di polvere trascinando cespugli secchi di tumbleweed e Paden che pone fine alla sciagurata esistenza dello sceriffo con un solo colpo, mirato e decisivo. Alla fine, ristabilita la pace, il gruppo si divide: i fratelli Emmett e Jake decidono di partire per la California, Mal e sua sorella Rae, che si sono riappropriati della loro terra, rimangono per coltivarla come avevano fatto i genitori. Paden, che nel frattempo si è innamorato della bella vedova Hannah (Rosanna Arquette), diventa il nuovo marshal di Silverado.

La vicenda, come si può vedere, è a lieto fine, ma la trama, inframmezzata da parecchie situazioni ai limiti della comicità, non scade mai nella banalità.

Il lavoro di Kasdan è ricco di sfumature e tiene lo spettatore con l’attenzione desta per tutti i 133 minuti della sua durata. Se “non brilla per originalità” possiede “una sua sicura e autonoma forza spettacolare.“ (Viganò, op. cit., p. 190). Secondo un’altra opinione, “il regista de ‘Il grande freddo’ assembla i vecchi motivi del western in uno spettacolo di grande efficacia” (Pino Farinotti, “Dizionario dei film western”, SugarCo Edizioni, 1993, p. 128). Analogo il giudizio contenuto in una rassegna dedicata al genere: “’Silverado’ è stato definito un western postmoderno, e certo presenta alcuni tratti che ben si accordano con questa definizione: si tratta di un’opera che recupera le forme classiche (storie, personaggi e situazioni) e le ripropone con una pedissequa purezza che il genere ha perso da tempo.” (“I capolavori del cinema western”, “Silverado”, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2001, p. 1).

Pur adattandosi agli schemi della tradizione, Kasdan introduce qualche elemento di “diversità”, affidando la parte di Mal Johnson, della sorella Rae e del loro padre, ad attori di colore e quella di Stella, che gestisce un saloon, all’attrice nana Linda Hunt, ma ciò non può più stupire. Dopo “I dannati e gli eroi” di Ford e “Joe Bass l’implacabile” di Pollak gli Afro-americani hanno acquistato dignità anche nel western; quanto alla simpatica Stella, che gestisce in società un saloon, sembra riproporre al femminile la figura del nano impiegato da Eastwood ne “Lo straniero senza nome”.

La scenografia, opera di uno staff di 4 esperti, focalizza sapientemente l’attenzione su alcune scene di suggestiva efficacia: una su tutte, quella della luce che attraversa come un laser una porta di legno sforacchiata dai proiettili, ma anche l’evidenziazione di particolari all’apparenza poco importanti, quali le Colt dal calcio rivestito di madreperla impugnate dallo spavaldo Jake, che monta uno strano cavallo pezzato a macchie rossicce. Nel complesso, un modo diverso di fare un western, innestando su una trama abbastanza consueta degli elementi di sicuro richiamo.

L’incasso non soddisfa pienamente la produzione, che ottiene negli USA “soltanto” 7 milioni in più dell’importo investito, mentre il film non viene candidato ad alcun premio significativo, ma la sua importanza, in un periodo di stagnazione della produzione, è notevole. Forse il saluto di Emmett e Jake mentre lasciano la cittadina – “Torneremo!” – vuole preludere ad una probabile avventura futura degli stessi protagonisti, cosa che invece rimarrà soltanto nelle intenzioni. Infatti, quando un Kasdan molto più maturo si rifarà vivo con un western, sarà per proporre, quasi dieci anni più tardi, una biografia del famoso marshal Wyatt Earp, affidandone la parte principale a Kevin Costner.

TEX IN AZIONE

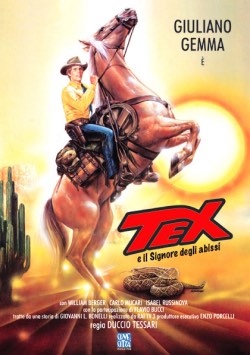

Non si può chiudere il capitolo dedicato all’effimera rinascita del 1985 senza menzionare un altro prodotto, questa volta italiano, che si rifà al più celebre dei fumetti nazionali, quel “Tex” firmato da Gian Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini che dal 1948 appassiona migliaia di lettori con le sue avventure, affiancato dal figlio Kit e dai fedelissimi pard Kit Carson e Tiger Jack.

Il poster del film

Il poster del film

L’idea scaturisce dalla vicenda narrata nei numeri 101-102-103, con la figura del misterioso “Signore degli Abissi” che darà filo da torcere agli eroi di Bonelli, fabbricando, con pietre di origine vulcanica, dei dardi micidiali che hanno il potere di mummificare le persone colpite, rendendone i corpi duri come la roccia. Come si può capire dal titolo stesso, siamo in presenza di un fantasy western o comunque di una vicenda atipica rispetto alle trame tradizionali. Infatti vi compaiono personaggi esoterici quali El Morisco (Peter Berling) un guaritore esperto di magia di origine egiziana da anni grande amico e consulente di Tex e dei suoi compagni; la principessa Tulac (Isabel Russinova) a capo di una tribù di Yaqui (Aztechi nel fumetto, dove Tulac è in realtà una figura maschile) ed una schiera di altri inquietanti cospiratori – fra i quali Kanas, interpretato da Flavio Bucci – che anelano alla libertà del loro popolo soggiogato dai Bianchi conquistatori, appoggiati dal trafficante d’armi messicano El Dorado (Aldo Sambrell) e dai suoi sgherri.

Prodotto da RAI TV 3 a Cinecittà e diretto da Duccio Tessari, a cui si deve la sceneggiatura insieme a Marcello Coscia, Giorgio Bonelli e Gianfranco Clerici, con la fotografia di Piero Morbidelli e la colonna sonora di Gianni Ferrio, “Tex e il signore degli abissi” cerca di mantenersi il più possibile fedele al fumetto, se non nella sceneggiatura, almeno nei dialoghi e in una certa staticità delle scene, soluzioni che tuttavia non sortiscono una gran risultato. Gli esterni sono stati girati in Almeria in un mese e mezzo e per quanto concerne l’ambientazione il film è ineccepibile, riproducendo in maniera soddisfacente – con blocchi rocciosi rossicci e terreni pietrosi – la Sierra Encantada del fumetto. Per esigenze di rispettare la trama delle tavole di Tex, vengono aggiunte delle grotte di natura vulcanica, solcate da fuoruscite magmatiche che alla fine si tradurranno in una vera e propria eruzione, con fiumi di lava e movimenti tellurici.

Narratore della misteriosa vicenda è un vecchio indiano navajo impersonato dallo stesso Gian Luigi Bonelli, che chiuderà il racconto annunciando implicitamente un seguito della storia, dopo che gli Yaqui sono stati sgominati e la bella Tulac si è data la morte insieme ai propri consiglieri nella grotta del comando.

Ad un giudizio spassionato, il film di Tessari – che scontentò lo stesso Gian Luigi Bonelli – non regge a sufficienza il confronto con l’opera cartacea da cui è derivato, pensando addirittura, con eccessivo ottimismo, di poter realizzare una trilogia cinematografica.

Le critiche maggiori sono rivolte innanzitutto alla scelta degli attori: Giuliano Gemma, per quanto bravo nell’interpretazione sia di western che di film di altro genere, non somiglia, né fisicamente e neppure negli atteggiamenti, al Tex Willer ideato da Bonelli e Galleppini. Inoltre, sarebbe stato più che opportuno doppiarlo – come ne “Il deserto dei Tartari” – visto che il timbro della sua voce non si adatta a quella di un eroe del West a cui è avvezzo lo spettatore. Quanto a Flavio Bucci, grandissimo interprete del pittore Ligabue nello sceneggiato diretto da Salvatore Nocita nel 1977, non presenta certo i tratti di un Indio mesoamericano. Forse soltanto le figure di El Morisco e di Kit Carson (William Berger) sono azzeccate, mentre quella del “Signore degli Abissi”, l’uomo incappucciato che vive nelle viscere del vulcano (Riccardo Petrazzi) è poco più che una comparsa.

Anche la sua fine non possiede la suggestione che le tavole del fumetto offrono nel volumetto numero 103 al lettore, scoprendo, quando il misterioso individuo si toglie il cappuccio per scagliare con una cerbottana una freccia mortale contro Tex, una sorta di mummia vivente. Ciò premesso, “Tex e il Signore degli Abissi” (del quale l’autore di questa rassegna ha discusso a lungo con Sergio Bonelli, nel corso di una trasmissione televisiva presso TV Espansione di Como nel 2008, 60° anniversario della nascita del fumetto) si colloca comunque al di sopra di molti western italiani: possiede una trama che rifugge dalle solite banalità e si addentra in un campo pressoché sconosciuto del western italiano, troppo condizionato da pistoleri, sfide e improbabili duelli. Senz’altro buona la colonna sonora di Gianni Ferrio, un po’ troppo “teatrale” l’interpretazione di Bucci (Kanas) ed evanescente quella della bella principessa Tulac (Russinova) alla quale è riservato un copione abbastanza striminzito.

La resa commerciale del film è deludente, facendo sorgere contrasti fra il regista e gli ideatori di Tex, con qualche strascico che non gioverà alla prosecuzione del progetto implicitamente annunziato da Gian Luigi Bonelli.

CRISI PROFONDA

Le speranze riaccese da Eastwood e Kasdan di un rapido ritorno del genere finiscono presto nel cassetto, perché per almeno un quadriennio quasi nessuno riuscirà a riproporre degnamente l’immagine del West.

Nel 1986 vengono prodotti una quindicina di film, dei quali 6 sono traditional western americani, uno viene classificato come comedy (“Three Amigos”) ed un altro come science fiction western (western di fantascienza). Inoltre, 5 pellicole sono di produzione messicana e 2 co-produzioni italo-iberiche o ispano-colombiane-messicane. Questa media si mantiene pressochè inalterata nel successivo triennio, con una netta prevalenza di produzioni statunitensi, mentre i film italiani e spagnoli scendono al minimo storico.

Dal 1986 al 1989 compresi, i western prodotti sono complessivamente 53 (inclusi contemporary, fantasy, horror western e film d’animazione) dei quali 35 fanno capo ancora a Hollywood e 11 sono di produzione messicana. La Spagna ne presenta soltanto 3 sul mercato, l’Italia altrettanto. Gli altri 7 provengono da Australia, Gran Bretagna, Germania Est e Colombia.

Dopo il sostanziale fiasco di “Tex e il signore degli Abissi”, lo spaghetti western si affida a 3 titoli con cui spera di rimanere a galla: uno vuole essere il seguito di “Django” (“Django 2. Il grande ritorno”) con la regia di Nello Rossati e la partecipazione di Franco Nero e Donald Pleasence, l’indimenticato trafficante d’armi di “Soldato Blu”, nonché folle predicatore criminale di “Costretto a uccidere”. La storia è nuova, con un Django (Nero) ormai ritiratosi dalla contesa da quindici anni ma spinto ad impugnare nuovamente le armi per liberare una figlia rapita dal principe ungherese Orlowsky, detto “Il Diavolo” (Cristopher Connelly) per costringerla a lavorare in un bordello.

Django 2. Il grande ritorno

Django 2. Il grande ritorno

Dissotterrata la vecchia mitragliatrice e aiutato dal professor Ben Gunn (Pleasence) Django si imbarca in una nuova serie di avventure, viene catturato, torturato e ridotto in schiavitù per lavorare nelle miniere d’argento di Orlowsky, per vendicarsi alla fine con la solita strage. Lo svolgimento, questa volta, non è più nel West, ma in Sudamerica e diverse sequenze vengono infatti girate in Colombia.

Concepito ottimisticamente come un possibile rilancio del filone di marca italiana insieme al “Tex” di Tessari (i due film vengono girati quasi contemporaneamente) è un altro clamoroso insuccesso, soprattutto in Italia: soltanto la distribuzione internazionale consente di recuperare almeno le spese di produzione.

Gli altri due tentativi sono entrambi diretti dalla coppia Claudio Fragasso e Bruno Mattei, sortendo effetti analoghi. “Scalps!” e “Bianco Apache”, in entrambi dei quali il western nazionale torna a dedicarsi ai Pellirosse, con il secondo ispirato ad una vicenda reale. Le trame, benché non originalissime, sono abbastanza godibili, nonostante la recrudescenza di certe scene. Nel primo è protagonista una ragazza indiana scampata all’eccidio compiuto dal sanguinario colonnello Connor; nel secondo un bambino bianco, adottato da una tribù di Apache dopo che la madre, unica superstite di una carovana distrutta dai fuorilegge, è morta dandolo alla luce.

In generale, sono pochi i titoli che attirano l’attenzione della critica nel periodo considerato. Uno di questi è “Old Gringo”, del regista argentino Luis Puenzo, che vanta nel suo cast la presenza di due celebrità come Gregory Peck e Jane Fonda. Basato sul romanzo “Gringo Viejo” di Carlos Fuentes – un autentico best-seller anche negli Stati Uniti – narra la storia della presunta morte dello scrittore Ambrose Bierce, che in realtà scomparve nel Messico rivoluzionario nel 1914, lasciando spazio a diverse congetture. L’artista è impersonato da un anziano ma sempre valido Peck, che la zitella americana Harriet Winslow (Fonda) trasferitasi in Messico per fare da istitutrice in una famiglia facoltosa, ha modo di conoscere. La donna farà amicizia anche con il giovane generale Tomas Arroyo (Jimmy Smits) del quale diventerà l’amante, secondo una tradizione che vede spesso la donna anglo-sassone cedere al fascino latino. Quando Bierce si mette di mezzo, cercando di convincere l’ufficiale rivoluzionario a tornare ai propri doveri, viene da lui ucciso. Harriet tornerà negli States portandosi dietro la salma dello scrittore, che spaccia per quella di suo padre misteriosamente scomparso da tempo.

“Old Gringo” è un film triste e decadente, al quale neppure le feste popolari messicane o la storia d’amore fra l’Americana e il suo amante del momento restituiscono un minimo di allegria. Piuttosto, raffigura il Messico come illusione perduta per chi cerca ancora inutilmente di riscoprirvi una genuinità che il progresso sfrenato ha ormai soffocato nella società statunitense. Patetica è la figura di Harriet mentre si accinge al ritorno in patria, doloroso il ricordo di ciò che si lascia dietro, dopo che un altro revolucionario, Pancho Villa (Pedro Armendariz jr.) ha fatto fucilare Tomas Arroyo.

Assai magro l’incasso ai botteghini (3 milioni e mezzo di dollari, a fronte di una spesa di 27) spietata la critica, che indica la Fonda quale destinataria del Razzie Award quale peggior attrice per la sua interpretazione del film di Puenzo. Un vero peccato che da un ottimo romanzo sia stato tratto un film tanto deprecato, ma non sarà questa la prima occasione in cui un’opera letteraria – si rammentino “Cordura”, dal romanzo di Swarthout, e “Shalako”, dal libro di Louis L’Amour – viene sminuita o distrutta dalla trasposizione cinematografica.

Fra i registi maggiormente attivi nel 1986-89, vi sono senz’altro Burt Kennedy (“The Last Days of Frank and Jessie James”, “The Alamo. Thirteen days of Glory” e “Once upon a Texas Train”) ma anche William A. Graham, il regista di “Apache”, che si occupa di uno storico fuorilegge (“Billy the Kid”) e di una complessa faccenda familiare in “Proud Men”, un contemporary western. Invece Ted Post tenta nel 1986 un insostenibile remake di “Ombre rosse”, dandogli il medesimo titolo inglese (“Stagecoach”) e ingaggiando nomi celebri quali Kris Kristofferson nella parte che è stata di John Wayne (Ringo Kid) il cantante Johnny Cash nei panni del marshal Curly Wilcox, Elizabeth Ashley (Dallas) e un inedito Doc Holliday – che vorrebbe sostituire il medico ubriacone Doc Boone, vincitore del premio Oscar nell’opera di Ford – interpretato da Willie Nelson.

Nessun accostamento possibile con il capolavoro originale, del quale era già stato fatto un rifacimento nel 1966 (“I 9 di Dryfork City”) diretto da Gordon Douglas e interpretato, fra gli altri, da Alex Cord (Ringo Kid) Bing Crosby (dottor Boone) e Ann-Margret (Dallas). La recitazione sembra l’unico pregio evidente del film, nonostante la sceneggiatura di Dudley Nichols e Joseph Landon, la fotografia di William H. Clothier e le musiche di Jerry Goldsmith. E’ chiaro che il pubblico è rimasto troppo (favorevolmente) impressionato dal cult-movie di Ford per apprezzarne, oltre un certo limite, le riproposizioni successive.

Nessun accostamento possibile con il capolavoro originale, del quale era già stato fatto un rifacimento nel 1966 (“I 9 di Dryfork City”) diretto da Gordon Douglas e interpretato, fra gli altri, da Alex Cord (Ringo Kid) Bing Crosby (dottor Boone) e Ann-Margret (Dallas). La recitazione sembra l’unico pregio evidente del film, nonostante la sceneggiatura di Dudley Nichols e Joseph Landon, la fotografia di William H. Clothier e le musiche di Jerry Goldsmith. E’ chiaro che il pubblico è rimasto troppo (favorevolmente) impressionato dal cult-movie di Ford per apprezzarne, oltre un certo limite, le riproposizioni successive.

Pertanto “Ombre rosse” rimane, a distanza di decenni, “non solo uno dei classici, ma il classico western per eccellenza” (David Buscombe, “Ombre rosse”, Le Mani, Recco-Genova, 1999, p. 150).

Alla fine degli Anni Ottanta il genere sta ormai languendo e secondo alcune opinioni è prossimo a scomparire. Per rilanciarlo, non basterà di sicuro un’esplosione di petardi: occorrerà un botto che scuota l’ambiente hollywoodiano, proponendo qualche novità assoluta.

Qualcuno crede che il 1990 sia l’anno ideale alla grande riscossa e sta già lavorando ad un interessante progetto.