A cura di Pietro Costantini

Il grande Pontiac

Il grande Pontiac

Nel 1760, anche se i Francesi stavano combattendo ancora ostinatamente in mare, la Guerra Franco-Indiana era praticamente finita. Il Canada era stato ceduto agli Inglesi, e le bandiere inglesi sventolavano su Quebec. Le notizie della sconfitta non avevano ancora raggiunto le guarnigioni francesi sui Grandi Laghi. Nell’autunno del 1760 il maggiore Robert Rogers, con duecento rangers britannici, si imbarcò su quindici imbarcazioni per la caccia alla balena, per portare nell’interno la notizia della resa e prendere possesso delle fortezze francesi sui laghi. Questo era un compito alquanto pericoloso. Infatti, anche se non si doveva temere nessuna resistenza da parte dei Francesi, gli Indiani che erano loro alleati potevano non essere al corrente che le cose erano cambiate. In effetti, era dubbio se essi avrebbero acconsentito a parlamentare con i Britannici prima di attaccarli.

Rogers e i suoi uomini, comunque, costeggiarono le sponde del lago Erie senza problemi fino all’inizio di novembre.

L’incontro con gli Inglesi

Poi il tempo divenne così tempestoso e il lago così agitato che il comandante decise di scendere a terra e accamparsi nella foresta fino a quando la tempesta fosse passata. I rangers furono felici di sentire la terra solida sotto i loro e di trovare riparo dal vento e dalla pioggia. Tuttavia, si resero conto ben presto che la foresta non era priva di pericoli. Non erano a terra da molto quando una grossa banda di Indiani entrò nell’accampamento.

Questi dissero che Pontiac, capo degli Ottawa, li aveva inviati a precederlo per domandare agli inglesi come avevano osato entrare nel suo territorio senza il suo permesso. Prima di sera il famoso guerriero stesso si trovava in presenza del comandante inglese e dei suoi ufficiali e parlò in questo modo: «Inglesi, io sono Pontiac, più grande capo e guerriero degli Ottawa. Questa terra appartiene al mio popolo.

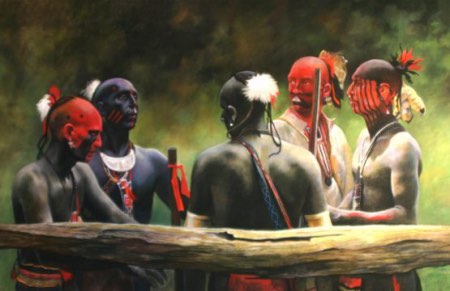

Un bel ritratto di Pontiac

Voi siete i nemici del mio popolo. Voi siete i nemici dei nostri fratelli, i Francesi. Perché hai portato guerrieri armati nel mio paese senza chiedere il mio consenso? Non puoi andare più lontano finché Pontiac non lascia libero il tuo percorso.»

A questo discorso altezzoso Rogers rispose: «Fratello, noi veniamo a dirvi che la guerra è finita. I nostri possenti guerrieri inglesi hanno fatto tremare di paura i tuoi fratelli francesi. Noi abbiamo ucciso i loro capi di guerra; abbiamo preso i loro forti villaggi. Essi hanno implorato la nostra misericordia. Essi hanno promesso di essere rispettosi e obbedienti bambini del re inglese se noi deporremo l’ascia di guerra e non combatteremo più contro di loro. Ci hanno dato le loro armi, i loro forti e tutta la terra del Canada. Sono venuto nel tuo paese per prendere Detroit. Io non combatterò contro i tuoi fratelli, i Francesi; non devo sparare a loro. Mostrerò al loro comandante una carta e lui ammainerà la sua bandiera, e con i suoi uomini verrà fuori dal forte per darmi i loro cannoni. Poi andrò con i miei uomini a issare la mia bandiera. Il re inglese è terribile in guerra. Poteva punire gli Indiani e farli piangere per chiedere misericordia, come ha fatto con i Francesi. Ma lui è gentile e offre ai suoi figli rossi la catena dell’amicizia. Se essi accettano egli è pronto a chiudere gli occhi sull’alleanza che c’era con i Francesi in passato e a proteggervi con il suo braccio forte.»

Pontiac ascoltò gravemente ogni parola detta dall’uomo bianco. Ma il suo viso scuro non diede nessun segno di che cosa stava passando nella sua mente. Ora, gli Indiani disprezzano la temerarietà, ed è loro abitudine deliberare tutta la notte prima di rispondere a qualsiasi domanda importante. Così, con la dignità di uno che non conosce la paura e non brama nessun favore, il più grande capo degli Ottawa rispose semplicemente: «Inglesi, io devo stare sul vostro sentiero fino a domattina. Nel frattempo, se tuoi guerrieri hanno freddo o fame le mani del mio popolo sono aperte per voi.» Poi lui e i suoi capi si ritirarono e silenziosamente scivolarono attraverso la foresta gocciolante di umidità verso il loro accampamento.

L’incontro di Pontiac e Rogers – dipinto di Charles Yardey Turner

I rangers inglesi dormirono con i loro fucili a portata di mano quella notte. Conoscevano l’orgoglio, la forza e l’astuzia di Pontiac, e lo temevano. Si sentivano come se fossero in una trappola, con il mare in tempesta davanti a loro e la foresta viva con spietati selvaggi dietro. Ma non avevano bisogno di aver timore, perché il grande capo non aveva pensieri di massacro quella notte. Pensò agli Inglesi che erano pronti a vendicare il male fatto ai loro fratelli; della propria razza dipendente da uomini bianchi per rum, per wampum, per fucili, polvere e pallottole. Chiaramente gli Indiani devono avere amici tra i visi pallidi. I Francesi erano loro “fratelli”. Essi avevano dato loro regali, avevano sposato loro fanciulle, avevano commerciato, cacciato ed erano andati a combattere con loro. Gli Inglesi erano loro nemici. Ma erano tanti e forti. Avevano battuto i Francesi e preso le loro armi. Gli uomini rossi dovevano lasciar loro odio dormire per un po’. Essi avrebbero fumato la pipa della pace con gli Inglesi e avrebbero ricevuto loro regali: tabacco e rum, fucili e polvere. Avendo raggiunto questa conclusione, Pontiac e suoi capi tornarono all’accampamento di Rogers il mattino seguente. Lì fumarono il calumet con gli Inglesi e scambiarono regali e promesse di bontà e amicizia. Gli uomini che si erano incontrati come nemici si separarono come amici. Anni dopo, quando gli eserciti britannici stavano marciando contro gli Indiani i cui tomahawk erano rossi di sangue inglese, la fede di Pontiac nell’amicizia di Rogers rimase incrollabile. Quest’ultimo inviò al capo di una bottiglia di rum. Quando fu consigliato di non berlo per timore che esso contenesse veleno, Pontiac rispose: “Io non ho salvato dalla morte sulle rive del lago Erie un uomo che oggi per me sarebbe veleno”, e vuotò la bottiglia senza esitazione.

Calumet della pace (Nord-Est, XVII secolo)

Anche se un singolo Indiano e un singolo Inglese potevano in questo modo superare le loro diffidenze, i sentimenti delle due razze non potevano essere cambiati così facilmente. Gli Indiani guardavano gli Inglesi come rapinatori crudeli, il cui scopo era di cacciarli dalle loro case e di possedere le loro terre. Pensavano a loro come nemici troppo potenti per poter loro resistere apertamente con la forza e pertanto da battere solo con l’astuzia e l’inganno. Molti degli Inglesi guardavano i selvaggi come esseri ignoranti, sporchi e infidi, poco meglio di bestie feroci e pensavano che il mondo sarebbe stato migliore senza di loro. Ma al momento entrambi erano felici di essere in pace.

Gli indiani riscontrarono che il maggiore Rogers aveva detto la verità su Detroit. Quando videro la guarnigione francese arrendersi senza far resistenza si meravigliarono molto, tanto da osservare: «Questi Inglesi sono un popolo terribile. È un bene che abbiamo fatto amicizia con loro.» Nel “divenire amici” con gli Inglesi, gli Indiani non avevano alcuna intenzione di accettarli come maestri. I Francesi erano sembrati piacevoli vicini e amici preziosi. Quando essi occupavano il forte gli Indiani vi avevano sempre trovato un caldo benvenuto. Loro capi erano stati trattati cerimoniosamente e con grande sfarzo. Essi avevano ricevuto regali ricchi e grandi promesse. Si aspettavano che gli Inglesi mostrassero loro la stessa considerazione. Ma furono delusi. I nuovi padroni del forte avevano poca pazienza con i fannulloni indiani, che si facevano vivi nei momenti più scomodi nei posti più scomodi, sempre elemosinando e spesso scontrosi e insolenti. Essi frequentemente davano loro ordini senza che vi fosse tempo per eseguirli. I capi ricevevano sguardi freddi e brevi risposte nei posti dove avevano cercato lusinghe e regali.

Gli Indiani si risentirono per la condotta degli Inglesi, e quando Pontiac capì che essi avevano mire sulle terre della sua tribù, disse: «L’odio degli Ottawa ha dormito abbastanza a lungo. È tempo di svegliarlo e distruggere questi Inglesi che trattano l’uomo rosso come se non avesse diritto alla terra dove è nato.”

Giovinezza di Pontiac

Gli Americani amano il loro paese principalmente perché il suo governo permette la libertà politica. Quando studiano la sua storia, la vita dei suoi eroi e le lotte che hanno fatto per la libertà, il loro patriottismo si accresce. Anche Pontiac amava la sua terra, ma in un modo più semplice e personale, come si capirà dalla lettura dell’infanzia e della giovinezza dell’orgoglioso capo. Pontiac conosceva la foresta meglio degli uccelli che la abitavano. Quando era un bambino piccolo, sua madre, come tutte le squaw, lo impacchettava in mezzo alle pelli, lo legava per portarlo sulla schiena quando andava a raccogliere la corteccia dei giovani tigli per farne spaghi. Anche se la forte e giovane squaw sfrecciava lungo lo stretto sentiero, correndo sui suoi mocassini, il bambino sulla schiena era ben saldo. Anche se si sentiva sballottato il movimento regolare lo faceva contento; il verde fresco della foresta lo rilassava; il dolce profumo dei pini lo calmava; e il dolce mormorio del vento nelle cime degli alberi lo cullava facendolo in breve addormentare. Quando la madre si arrampicò sopra il tronco di un grande albero che era caduto attraverso il sentiero e il piccolo fu svegliato si soprassalto, egli non pianse. I suoi occhietti neri seguivano ogni randagio raggio di sole, ogni traccia di coniglio o gli uccelli, sempre con grande meraviglia e di gioia. Quando sua madre cominciò il lavoro, mise la sua rudimentale culla accanto a un albero, da dove lui potesse guardare, al sicuro. Portare lui era ben poca fatica, e lo prendeva sempre con lei quando andava per staccare la corteccia di cedro, raccogliere giunchi per stuoie ed erbe per i coloranti, a prendere le fascine per il fuoco, o per raccogliere la linfa dell’albero di zucchero. Così accadde che quando Pontiac crebbe non riusciva a ricordare un tempo in cui l’ oscura foresta non gli sembrasse come la sua casa.

Appena fu abbastanza grande da essere in grado di capire le parole, udì sua madre ridere con le sue vicine degli uomini del villaggio che stavano accanto ai loro wigwam come donnicciole.

Villaggio di wigwams delle foreste del Nord Est

Egli pensava che una loggia wigwam o una capanna di corteccia fossero un posto molto piacevole. La stanza piccola, scura, a forma di forno, fumosa e disgustosa, con il suo odore di pesce e di sporco, era la sua casa — il pavimento di fango, diventato liscio e duro con l’uso, era cosparso di stuoie e pelli che servivano come sedie e letti. C’era un camino al centro, e sopra esso una griglia su cui affumicare il pesce, appeso fuori dalla portata dei cani lupo, che stavano accucciati lì vicino rosicchiando vecchie ossa. Era solitamente secca col tempo umido, calda col freddo, asciutta e fresca quando il sole era caldo. Era il posto dove andava a cercare il cibo quando aveva fame; era dove dormiva su morbide stuoie di bisonte e pelli di orso quando era stanco; era dove ascoltava buone storie, e, meglio di tutto, era dove sua madre trascorreva la maggior parte del suo tempo. Ma prima che Pontiac invecchiasse troppo, capì che il wigwam era posto per le donne e i bambini, e che era una vergogna per un uomo il non seguire il cervo nella foresta e non andare sul sentiero di guerra. Si rese conto che se un uomo restava a casa e amava gli agi e le comodità, la sua squaw lo avrebbe sgridato con lingua stridula. Ma se lui se ne andava a caccia, era diverso. Poi, quando tornava casa per breve tempo, poteva oziare su una pelle di orso mentre la sua squaw lavorava duramente per renderlo felice, cucinava i pasti, attingeva acqua limpida dalla sorgente, e vestiva le pelli che lui aveva portato dalla caccia. A Pontiac piaceva guardare sua madre mentre lei lavorava alla tessitura di giunchi bagnati per farne stuoie al fine di coprire la casa in estate, o mentre si sedeva sul pavimento con i piedi incrociati sotto di lei, fabbricando i cestini di steli d’erba o ricamando con aculei vivacemente colorati. Ma se egli mostrava il suo piacere o si offriva di aiutarla, diventava severa e scuoteva la testa, dicendo: «Vai nei campi e corri; così sarai rapido quando sarai un uomo». Oppure: «Vai nella foresta e colpisci i conigli con le frecce del tuo piccolo arco, così un giorno sarai un grande cacciatore come tuo padre».

Tutto ciò rese sicuro il piccolo Pontiac che le grandi praterie e foreste erano suoi per il divertimento finché lui era un ragazzo; suoi per le sue attività quando sarebbe diventato uomo. Capì, inoltre, che la sua vita dipendeva molto dalle foreste che amava. Egli non poteva mai dimenticare i crudeli giorni d’ inverno, quando chiedeva in continuazione a sua madre carne e pesce, e lei gli rispondeva di essere ancora in attesa della carne che suo padre avrebbe portato dalla foresta. E lui aveva atteso a lungo con sua madre, che aveva gli occhi incavati, accovacciato davanti al fuoco debole, patendo la fame. Egli aveva teso le orecchie verso la grande foresta bianca solo per sentire il lamento dei venti e l’ululato dei lupi. Ma alla fine sicuramente avrebbe sentito il guaito dei cani, e poi i cacciatori mezzo congelati sarebbero apparsi, trascinando il cervo sopra la neve indurita.

Il padre di Pontiac era un capo di guerra. Ma da questo non discendeva automaticamente che Pontiac sarebbe diventato un capo. Egli avrebbe dovuto dimostrarsi forte e valoroso, buon cacciatore e buon guerriero, o la sua tribù avrebbe scelto come leader qualcun alto più abile di lui. Pontiac, come la maggior parte dei ragazzi piccoli, prese il padre per il suo modello. La sua ambizione era di essere come lui. Ma prima gli era stato detto: «Sii un buon Indiano. Sii un buon Ottawa. Sii fedele alla tua tribù. Sii un uomo forte e aiuta la tua gente. Ma non pensare a diventare capo. Il più grande guerriero deve essere capo degli Ottawa». Ancora, gli Indiani amano la gloria e forse nel fondo dei loro cuori il padre e la madre di Pontiac speravano che egli potesse un giorno essere un capo. In ogni caso fecero tutto il possibile per addestrarlo ad essere un degno indiano. A volte erano molto severi con lui: veniva picchiato se era stato scortese con stranieri o con persone anziane, se aveva perso la calma nei confronti dei suoi compagni, se aveva detto una falsità. In questi casi aveva infranto le leggi del Grande Spirito, e il Grande Spirito aveva comandato che i genitori dovevano battere i loro bambini con canne, quando facevano male. Il ragazzo comprese questo e cercava di affrontare la sua punizione più coraggiosamente che poteva per riconquistare il favore del Grande Spirito. Egli stava eretto e subiva colpi pesanti senza piagnucolare o batter ciglio.

Pontiac imparò anche a sopportare la fame e le grandi fatiche senza un lamento. Gareggiava, nuotava, giocava a palla e lottava con altri ragazzi; il suo corpo era forte, dritto ed elastico. Giocava alla caccia e alla guerra nella foresta, fino a quando i suoi occhi divennero così acuti che nessuna traccia di uomo o bestia sfuggiva loro. Ma egli non dipendeva del tutto dai suoi occhi per le informazioni. Egli avrebbe potuto trovare la sua strada attraverso una foresta al buio, quando il denso fogliame nascondeva le stelle. Forse il vento gli diceva la direzione degli odori che portava. Egli poteva dire che tipo di alberi crescevano intorno a lui dal tatto della loro corteccia, dal loro odore, dal suono del vento tra i rami. Egli non doveva pensare molto alla direzione da prendere quando era in viaggio. I suoi piedi sembravano conoscere la strada di casa, o di una sorgente o del campo del nemico. E se egli aveva viaggiato attraverso un deserto una volta, la volta successiva riconosceva il percorso, così come qualsiasi ragazzo riconosce la strada per la scuola. Mentre Pontiac stava allenando il suo corpo, i suoi genitori si preoccuparono che egli non crescesse nell’ignoranza della religione e della storia del suo popolo. Sentiva molto parlare del Grande Spirito, che poteva vedere tutto ciò che lui faceva e si arrabbiava quando diceva o faceva qualcosa di disonesto o di vile.

Le leggi del Grande Spirito erano fissate nella mente del ragazzo, poiché sua madre gliele ripeteva sempre. Lei era solita dirgli, mentre lasciava il wigwam: “Onora le persone dai capelli grigi”, o “Tu non imiterai il tuono” “Tu nutrirai sempre l’ affamato e lo straniero” o “Tu ti immergerai nel fiume almeno dieci volte in successione all’inizio della primavera, così che il tuo corpo possa essere forte e tuoi piedi veloci per vincere nel il gioco e seguire il sentiero di guerra”. La sera i membri più anziani della famiglia e alcuni Indiani in visita sedevano intorno al fuoco e interrogavano le pietre sul Grande Spirito e su molti altri strani esseri, alcuni buoni e alcuni cattivi. Essi riferivano anche racconti meravigliosi su presagi e incantesimi. La stessa storia era ripetuta più e più volte, così che in poco tempo il piccolo Pontiac imparò a memoria le leggende Ottawa. Si ricordava e credeva fermamente in tutte le sue storie della vita che aveva ascoltato con stupore, nel wigwam di suo padre.

Dipinto di Marie Louise Holt

Allo stesso modo aveva sentito parlare delle gesta dei guerrieri della sua tribù; e giunse a pensare che non c’erano nel mondo persone del tutto uguali agli Ottawa. Sentiva parlare di altre tribù che erano loro nemiche ed era desideroso di andare in guerra contro di loro. Quando crebbe ancora, sentì parlare di altri uomini, non solo di un’altra tribù, ma di un’altra razza, pallidi, che stavano cercando di conquistare le terre degli Indiani. Poi pensò meno ad essere un Ottawa e a sconfiggere altri Indiani; mentre ogni giorno sentiva sempre più di essere Indiano e di dover combattere l’uomo bianco. Egli desiderava di poter unire le tribù in amicizia e condurle contro questi sconosciuti che erano così numerosi e così forti, e che erano venuti a scacciare gli Indiani dalle loro case e dai loro territori di caccia. Tali crucci rendevano Pontiac molto pensieroso. Obbedendo agli ordini del Grande Spirito, il giovane indiano spesso anneriva il viso con una miscela di carbone e olio di pesce e andava nelle profondità della foresta, dove rimaneva per giorni senza cibo, pregando e pensando seriamente al futuro. Egli formulava i propri piani, ma li nascondeva nel suo cuore. Viveva mantenendo i suoi sentimenti e i suoi pensieri per sé stesso e parlava solo quando era del tutto sicuro di essere nel giusto. Questa abitudine gli guadagnò presto una reputazione di gravità e saggezza.

Il capo

Quando fu abbastanza cresciuto da andare in battaglia con i guerrieri più esperti, Pontiac prese molti scalpi e si distinse per coraggio. Fu, dunque, in mezzo a grande festa e gioia, nominato capo di guerra degli Ottawa. La sua influenza aumentava velocemente. I giovani uomini della sua tribù si sentivano sicuri del successo quando seguivano Pontiac in battaglia. Il suo solo nome faceva tremare i suoi nemici. Il suo potere crebbe anche nel Consiglio. Le sue parole sembravano sagge alle “teste grigie”, e i giovani guerrieri erano pronti a prendere l’ascia di guerra o a lasciarla ad un suo ordine. A causa della sua eloquenza e la saggezza, Pontiac divenne sachem, così che non solo conduceva il suo popolo a combattere, ma anche lo guidava in tempo di pace. Fu chiamato il più grande Conciliatore e guerriero degli Ottawa; eppure non era contento.

Nel Michigan, dove vivevano gli indiani Ottawa, c’erano altre tribù di indiani Algonchini. Le principali erano gli Ojibwa e i Pottawottomie. Queste tribù, anche se legate da matrimoni e rapporti amichevoli, avevano capi separati. Ma gradualmente giunsero a riconoscere il grande Pontiac come loro capo principale. Tra gli Indiani della sua tribù, la parola di Pontiac era legge. Tra le tribù affini la sua amicizia era richiesta e il suo dispiacere temuto. In tutto il territorio degli Algonchini, dai Laghi al Golfo, dalle montagne al fiume, il nome del grande capo era conosciuto e rispettato. Pontiac era senza dubbio orgoglioso e ambizioso. Ma se lui era felice di guadagnare gloria per se stesso, considerava anche il bene del suo popolo. Unire la gente nativa e sopraffare i visi pallidi fu il fine verso il quale tendere sempre. In questo periodo aveva imparato che non tutti i visi pallidi erano uguali. C’erano due grandi nazioni di loro, i Francesi e gli Inglesi, e gli Indiani avevano trovato una grande differenza tra loro. Gli Inglesi li avevano trattati con disprezzo e preso le loro terre per sé stessi. I Francesi erano venuti fra loro come missionari e commercianti, con parole gentili e regali. Per essere sicuri, avevano costruito fortezze nella loro terra, ma avevano detto agli Indiani di aver fatto questo per il loro bene, perché essi avrebbero potuto proteggerli dagli Inglesi, che avevano voluto prendere le loro terre. I Francesi sembravano odiare gli Inglesi non meno degli Indiani.

Si dice che Pontiac avesse progettato di usare i Francesi per aiutarlo a sopraffare gli Inglesi e che quindi intendesse circondarli e cacciarli via. Non c’è dubbio che se i Francesi avessero apertamente richiesto il territorio degli Indiani, o in qualche modo avessero dimostrato che le loro professioni di amicizia erano false, Pontiac sarebbe stato loro nemico. Ma evidentemente li prese in parola e li guardava come amici che avevano voluto aiutare il suo popolo. In tutti i suoi rapporti con i Francesi, Pontiac era sincero e onesto. Egli si unì a loro nelle loro guerre contro gli Inglesi. Lui e i suoi Ottawa li aiutarono a sconfiggere i regolari Britannici di Braddock a Fort Duquesne. Salvarono la guarnigione francese a Detroit da un attacco di Indiani ostili. Si fidava dei Francesi anche quando tutte le apparenze erano contro di loro. La sua accettazione della pace offerta dal maggiore Rogers sulla riva del lago Erie non era un tradimento dei Francesi. Pontiac non abbandonò la loro causa fino a quando non lo fecero essi stessi. Fece un passo che sembrava a favore dei migliori interessi del suo popolo e, allo stesso tempo, non doloroso per i Francesi. Il risultato fu che rimase deluso della ricompensa che si aspettava.

Il capo Pontiac – stampa

Gli Inglesi, dopo aver sottomesso i Francesi, si ritenevano in grado di gestire gli Indiani senza difficoltà. Quindi a loro non importava di cercare di essere graditi ai Nativi. Rifiutavano di dare i rifornimenti che i Francesi distribuivano usualmente tra gli Indiani. Gli Indiani erano obbligati a provvedere per sé stessi, come ai tempi dell’infanzia di Pontiac. Non avevano polvere o proiettili e i giovani avevano perso la loro abilità con l’arco. C’erano sofferenza e morte per mancanza di cibo. Pontiac era stato persino disposto a trarre profitto dalla generosità dei Francesi. Egli non solo era stato omaggiato delle loro armi da fuoco, ma, come altri Indiani, era stato felice di rinunciare al suo arco per un fucile; era stato pronto ad accettare il mais e le carni affumicate in inverno, quando le provviste erano scarse, e a proteggersi dal freddo con le coperte dei Francesi.

Ora si rendeva conto che, adottando i costumi degli uomini bianchi, utilizzando il loro cibo, le coperte e le armi, il suo popolo era diventato dipendente da loro. Ricordava le storie che aveva sentito nella sua infanzia circa la forza degli Ottawa nei giorni in cui essi dipendevano dalla caccia per procurarsi il cibo e combattevano le loro battaglie con archi e frecce e asce di pietra. Desiderava che il suo popolo tornasse ai vecchi costumi. Solo in questo modo avrebbe riacquistato la sua audacia e indipendenza nativa. Mentre l’odio di Pontiac per gli Inglesi diveniva quotidianamente più amaro, altri Indiani non erano indifferenti. Questo odio per gli Inglesi si diffondeva presso tutte le tribù algonchine. Era provocato dall’ insolenza delle guarnigioni dei forti, era aumentato dalla malafede e dalla brutalità dei cacciatori e dei commercianti inglesi, si tramutò in furia per il rifiuto delle forniture, per la segreta influenza dei Francesi, per le usurpazioni dei coloni inglesi. E quando infine, nel 1762, si ebbe sentore che gli Inglesi reclamavano la terra degli Algonchini, loro rabbia non poté più essere trattenuta.

Vecchia stampa raffigurante Pontiac

I tempi erano maturi per la ribellione e Pontiac era pronto. Su tutto il territorio avrebbero dovuto essere accesi i fuochi del Consiglio. Tutto il territorio avrebbe dovuto dissotterrare l’ascia di guerra. I forti sarebbero caduti con l’astuzia e il tradimento. Gli insediamenti sarebbero stati svuotati dal fuoco e dallo spargimento di sangue e gli Inglesi sarebbero stati respinti in mare.

Il piano d’azione

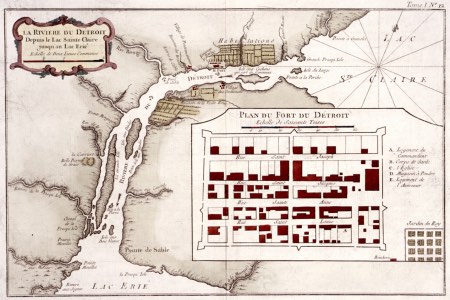

Così parlava Pontiac e così parlavano i suoi messaggeri, che con cinture di guerra di wampum nere e rosse e accette di guerra imbrattate di sangue visitavano i villaggi degli Algonchini. Questo minaccioso messaggio si diffuse in lungo e in largo attraverso foreste, praterie, nonostante temporali, fiumi in piena o barriere montuose. Nessun accampamento era così segreto, nessun villaggio così remoto, che i messaggeri della guerra non lo trovassero. Ovunque andassero, il sanguinoso piano trovava favore; le proposte di guerra erano accettate e promesse di intenti bellicosi inviate a Pontiac. Non lontano dall’accampamento estivo in cui erano raggruppate le logge di Pontiac e della sua gente sorgevano le mura del Fort Detroit. Là Pontiac aveva sofferto umiliazioni per mano degli Inglesi, e su Detroit aveva stabilito di rivolgere la sua vendetta. La piccola stazione militare francese che sorgeva sulla riva occidentale del fiume Detroit aveva raggiunto la sua grandezza dopo mezzo secolo. Era diventato un luogo di una certa importanza. Entrambe le rive del fiume erano costellate di case coloniche per chilometri al di sopra e al di sotto del “forte”, come era chiamato il borgo murato dove vivevano i soldati. Il forte era costituito da un centinaio di piccole case circondate da una palizzata, parete o dei pali pesanti, di venticinque metri di altezza. Poiché sarebbe stato facile abbattere i cancelli, sopra ogni porta era stata costruita una casamatta, da cui soldati potevano sparare al nemico in avvicinamento. Ai quattro angoli della palizzata c’erano bastioni, o protezioni fortificate, da cui gli assediati potevano vedere tutta la lunghezza della palizzata e sparare a chiunque tentasse di salire, tentare di dare fuoco o di fare danni.

Le piccole capanne di tronchi all’interno del forte erano addossate le une alle altre, con solo stretti passaggi tra loro. Avevano il tetto di corteccia o ricoperto di paglia. Per diminuire il pericolo d’incendio era stato lasciato un largo spazio tra il muro e le case. Oltre alle case di abitazione, c’erano nel forte le baracche dei soldati rimasti, la chiesa, i negozi e casa del consiglio, dove si tenevano riunioni con gli Indiani. A quell’epoca la guarnigione consisteva di circa centoventi uomini. Ma contando gli altri abitanti del forte e i Canadesi che vivevano lungo il fiume, c’erano circa duemila e cinquecento persone bianche nell’ insediamento di Detroit. Alla periferia dell’insediamento stavano i villaggi indiani, tanto quanto i villaggi indiani si affollano intorno agli insediamenti bianchi dell’Alaska al giorno d’oggi.

Nel mezzo della landa selvaggia questo piccolo nucleo inglese viveva protetto dalle sue palizzate. Vicino non vi erano amici. I loro vicini più prossimi erano i vinti Francesi, che li guardavano con gelosia e antipatia. Non lontano vi erano i loro nemici indiani. Ma ancora pensavano poco al pericolo. Occasionalmente qualche storia di un tradimento indiano, alcune voci di ostilità, o qualche presagio di attacchi riempiva la guarnigione di un vago allarme. Nell’ottobre 1762, dense nubi si riunirono sopra il forte e presto una pioggia nera come inchiostro cadde su di loro. Questo strano avvenimento suscitò le paure dei coloni. Alcuni dissero che era un segno che la fine del mondo era vicina; altri, che era un segno di guerra. Ma nella primavera dell’anno successivo i coloni di Detroit avevano cessato di pensare alla pioggia nera e guerra. Se alcuni avevano sofferto, irrequieti, a causa degli Indiani, le loro paure vennero messe in fuga da una visita che Pontiac fece a Detroit dopo la metà di aprile. Con quaranta dei suoi capi arrivò al forte chiedendo di poter eseguire la danza di pace davanti al comandante. La richiesta venne accettata, e una folla ben disposta si riunì vicino alla casa del maggiore Gladwin per vedere la danza indiana. Nessuno aveva fatto caso che dieci uomini della spedizione indiana non prendevano alcuna parte nella danza, ma passeggiavano intorno al forte indiscreti su tutto. Chi li notò, pensò che loro condotta non mostrasse nulla più che un’infantile curiosità. Nessuno si sognava che quegli uomini fossero spie e che il solo scopo della visita era di scoprire la consistenza della guarnigione. Gli Indiani se ne andarono con la promessa di ritornare a fumare il calumet con gli Inglesi quando tutti i loro capi si sarebbero riuniti dopo la caccia invernale.

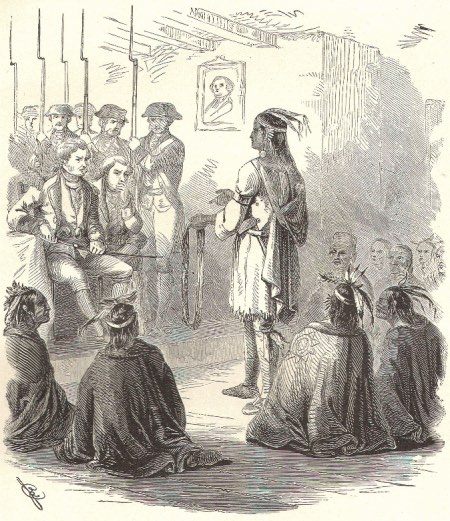

Pontiac a colloquio con Gladwin

Dopo aver visitato Detroit, Pontiac inviò messaggeri a tutte le tribù dei paesi limitrofi, convocando i capi per un Consiglio che si sarebbe tenuto nel villaggio dei Potawatomi. Quando arrivò il giorno del grande Consiglio, tutte le donne furono allontanate dal villaggio di modo che non potessero udire i piani dei capi. Presso la porta della grande Loggia in corteccia dove si incontravano i capi, furono appostate sentinelle per evitare interruzioni. Quando tutti ebbero preso posto nella stanza del Consiglio, Pontiac si alzò e comunicò ai suoi fidati capi i suoi piani astuti. Il sette di maggio i giovani guerrieri avrebbero dovuto raccogliersi sul campo vicino a Detroit per giocare a palla, mentre gli uomini più anziani stavano a guardare seduti a terra, o bighellonavano fuori e dentro il forte. Le squaw sarebbero andate per le strade con pistole e tomahawk nascosti sotto le loro coperte, offrendo in vendita stuoie e cesti, o chiedendo l’elemosina. Più tardi Pontiac sarebbe arrivato con i principali capi e avrebbe chiesto di tenere un Consiglio con il comandante e i suoi ufficiali. Mentre si sarebbe parlato in Consiglio egli avrebbe rigirato improvvisamente la cintura di wampum che teneva in mano. A quel segnale i capi avrebbero dovuto gettare all’aria le coperte che nascondevano le loro armi e la pittura di guerra e massacrare gli Inglesi prima che essi potessero offrire resistenza. Quando gli Indiani che stavano fuori avrebbero sentito il clamore all’interno della casa del Consiglio, avrebbero afferrato i fucili e coltelli che portavano le squaw, gettandosi sui soldati sorpresi e quasi disarmati, per ucciderli e saccheggiare e bruciare il forte, risparmiando solo i Francesi. Dal punto di vista degli Indiani questo sembrava un ottimo piano, cui nessuno fece obiezioni.

Il sette di maggio

Gli Indiani seppero mantenere il loro segreto. Un Canadese vide alcuni indiani limare le canne dei fucili in modo da renderli abbastanza corti da nasconderli sotto le coperte che portavano addosso. Ma anche se quell’uomo ebbe dei sospetti non li esternò e non disse una parola per avvertire gli Inglesi. Il giorno prestabilito, il sette maggio, era imminente, e nessun avviso di allarme era stato dato alla guarnigione. Ma alla sera del giorno sei, il maggiore Gladwin parlò segretamente e a lungo con i suoi ufficiali, poi ordinò che metà della guarnigione prendesse le armi. Raddoppiò le sentinelle ed egli stesso si spostò da una postazione all’altra per controllare che ogni uomo fosse al suo posto. I soldati non conoscevano la ragione di questo stato di allerta, ma capivano che significava pericolo.

Si è detto che nel pomeriggio una ragazza indiana, profondamente attaccata al maggiore inglese, gli avesse portato un paio di mocassini che aveva ricamato per lui. Si fermò al forte e sembrava avere poca voglia di andarsene. Alla fine pregò Gladwin di lasciare il forte per un giorno o due. La sua condotta e le sue richieste suscitarono sospetti, per cui il maggiore la interrogò a fondo e finì per scoprire il tranello: la notte del sei maggio il maggiore era in allarme.

Nulla disturbava la pace della tiepida notte di maggio. Al mattino, una delle sentinelle sugli spalti diede l’allarme: «Stanno venendo da laggiù!». Infatti si vedevano molte canoe di betulla che discendendo la corrente si avvicinavano rapidamente al forte. Le canoe erano numerose, una vera flotta, ma solo con due o tre Indiani ciascuna; però gli scafi affondavano molto nell’acqua e gli Indiani faticavano a pagaiare. La maggior parte degli Indiani che sbarcarono dalle canoe si recarono su un campo posto nelle vicinanze del forte e cominciarono a giocare a palla. Presto lo stesso Pontiac fu visto avvicinarsi lungo la via del fiume alla testa di sessanta dei suoi capi.

“La ragazza Ojibwa svela il complotto”

Gli Indiani avevano addosso delle coperte e marciavano in fila senza una parola. Quando raggiunsero l’ingresso del forte, Pontiac, con la sua abituale dignità, chiese di poter incontrare, con i suoi capi, i suoi fratelli inglesi in consiglio, per discutere questioni importanti. In risposta a questa richiesta le porte si spalancarono. Soldati in linea ed armati erano sui due lati. Gli Indiani, allenati nel riconoscere al volo le situazioni, capirono all’istante che il loro piano era stato scoperto. Forse presentivano che il tradimento che avevano pianificato si sarebbe ritorto contro loro stessi. Ma se avevano paura, non lo diedero a vedere e non dissero una parola. Camminarono impassibili per le vie strette, incontrando soldati armati ad ogni angolo.

Alla Casa del Consiglio trovarono il maggiore Gladwin, il suo assistente, capitano Campbell, e altri ufficiali che si erano già riuniti e li stavano aspettando. Se gli Indiani avevano sospettato la scoperta del loro piano, non ebbero più dubbi quando videro che gli ufficiali avevano le spade al fianco e pistole infilate nelle cinture. Fu con qualche riluttanza che si sedettero sui tappetini preparati per loro. Era un momento difficile per Pontiac: era stato scoperto, sconfitto. Ma non si perse d’animo di fronte agli sguardi degli Inglesi che lo fissavano. «Perché – chiese con voce dura e severa – oggi i nostri fratelli si incontrano con noi con i fucili in mano?» Il comandante, calmo, rispose: «Sei arrivato tra noi proprio mentre siamo impegnati nelle nostre esercitazioni militari». Avendo un po’ sopito i suoi timori, Pontiac cominciò a parlare: «Per molte lune l’amicizia dei nostri fratelli inglesi è sembrata addormentata. Adesso è primavera; il sole splende caldo e luminoso; gli orsi, le querce, i fiumi si risvegliano dal sonno. I nostri capi sono venuti per fare la loro parte, per rinnovare le loro promesse di pace e amicizia». A questo punto fece un movimento con la cintura che teneva in mano, come per ruotarla. Gli Indiani erano pronti a scattare. Gladwin diede un segnale. Un clangore di armi risuonò al di là della porta aperta. Un tamburo rullò il segnale di carica. Nella sala del consiglio c’era un silenzio stupito. La mano di Pontiac si fermò e la cintura tornò nella posizione iniziale. Il rumore di armi cessò. Pontiac rinnovò le promesse di amicizia e lealtà e poi sedette.

Il maggiore Gladwin rispose brevemente: «Fratelli, gli Inglesi non sono incostanti. Essi non ritirano la loro amicizia senza un motivo. Finché gli uomini rossi sono fedeli alle loro promesse troveranno negli Inglesi dei solidi amici. Ma se gli Indiani sono falsi oppure offendono gli Inglesi, gli Inglesi li puniranno senza pietà.» L’unico obbiettivo degli Indiani era ora di stornare i sospetti degli Inglesi. Dopo il discorso di Gladwin vennero scambiati doni e l’incontro si trasformò in un generale stringersi le mani. Prima di partire, Pontiac promise che sarebbe tornato da lì a pochi giorni con donne e bambini perché anche loro potessero stringere le mani dei fratelli Inglesi. Viene riportato che, quando l’ultimo Indiano uscì, un ufficiale rise dicendo: «Canaglie! Avevano paura di sedersi, pensavano che sarebbero caduti nella loro stessa trappola.

Pontiac parla con la cintura di wampum

E’ un peccato lasciarli andare via così facilmente». Un altro, più seriamente, replicò: «No, il maggiore ha ragione, se c’è un attacco devono essere gli Indiani a fare il primo passo. Essi contano più sul tradimento che sulla forza per vincere; adesso il loro piano è fallito, e l’intero problema probabilmente si dissolverà».

Il giorno seguente, apparentemente questa opinione sembrò prendere corpo, quando giunsero Pontiac con tre dei suoi capi. Egli prese una pipa di pace e si avvicinò al comandante con un discorso pacifico: «L’uccello del male ha fischiato nelle tue orecchie, ma tu non ascoltarlo. Noi siamo amici e siamo venuti per provarlo. Vogliamo fumare il calumet con te». Poi Pontiac offrì la sua grande pipa di pace. Dopo che ebbe fumato con grande solennità, la presentò al capitano Campbell come grande segno di amicizia. Il mattino dopo un numero elevato di Nativi si era radunato sul terreno da pascolo che stava nelle vicinanze del forte. Un grande quadrilatero era segnato nell’erba con delle linee che lo attraversavano. A ciascuna estremità di questo campo vennero eretti due alti pali alti cinque o sei piedi. Questo era il campo preparato per il gioco indiano della palla.

Inizio delle ostilità

Quando tutto fu pronto, i giovani uomini della tribù Ottawa presero posto ad un’estremità del campo. Dal lato opposto stavano i Pottawattomi. Ogni giocatore aveva una lunga racchetta o una mazza con cui cercava di spingere la palla in meta superando il contrasto dei giocatori dell’altra tribù. Un alto vociare si levava ogni volta che c’era un colpo alla palla, una corsa, una spinta, un balzo. Non c’era da meravigliarsi se donne, guerrieri e capi fossero accorsi ad assistere ad un gioco così eccitante.

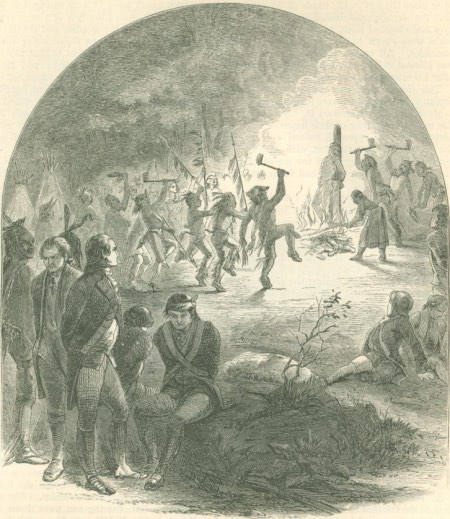

Gli uomini del forte tenevano ancora le porte chiuse e stavano dietro le loro palizzate, come se non avessero nessun interesse per il gioco. Effettivamente stavano guardando con preoccupazione la grande folla di Indiani così vicina a loro. Quando il gioco finì, Pontiac si avvicinò all’ingresso del forte. I suoi capi lo aspettavano e una variopinta folla di guerrieri, squaws e bambini venne radunandosi attorno. Il grande capo gridò a gran voce, richiedendo di entrare. La risposta fu che egli avrebbe potuto entrare, se lo desiderava, ma tutti gli altri sarebbero dovuti rimanere fuori. Con dignità offesa egli domandò se i suoi seguaci non avevano il permesso di gustare il fumo del calumet. Il comandante inglese, stanco di falsi discorsi, rispose brevemente, rifiutando assolutamente di permettere l’ingresso degli Indiani. Allora Pontiac si accigliò e si allontanò a grandi passi verso il fiume con grande indignazione. Gli altri si ritirarono un po’ indietro e ristettero in piccoli gruppi, mormorando e gesticolando. Poi si ritirarono con sordi brontolii per ricongiungersi ai loro compagni che se ne stavano sdraiati a terra attorno al campo di gioco. Dopo aver parlottato fra loro, alcuni si diressero con grida sanguinarie verso una casa nei campi dove viveva una donna inglese con i suoi bambini; altri balzarono nelle loro canoe pagaiando verso un’isola dove viveva da solo un agricoltore inglese. Prima del tramonto gli uomini del forte udirono l’esultante grido dello scalpo degli Indiani, e capirono che il primo sangue della guerra era stato versato.

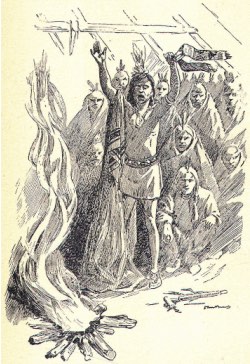

Nel frattempo Pontiac, cupo di rabbia, si affrettava verso il suo villaggio al di là del fiume. Non c’era nessuno, tranne poche squaw e qualche vecchio. A questi Pontiac ordinò di smontare il campo far sì che tutto fosse pronto per la partenza, non appena tornassero gli uomini con le canoe per trasportare tutti i bagagli dal lato del fiume su cui sorgeva Detroit. Tutti lavorarono per eseguire la volontà del capo, mentre lui si appartava e si anneriva la faccia. Al cadere della notte tornarono i guerrieri con gli scalpi che avevano preso. Venne piantato un palo sul terreno aperto dove prima c’erano le tende. I guerrieri vi si radunarono intorno, con i corpi decorati con i vari colori e ornati di piume d’aquila. Pontiac saltò in mezzo a loro, brandendo la sua ascia e scuotendo violentemente il palo. Nel danzare esaltava le grandi gesta che lui e i suoi padri avevano compiuto in guerra. Le sue grida tremende, le sue parole terribili, scossero il cuore dei suoi guerrieri e scaldarono il loro sangue. Tutti erano in preda alla frenesia e all’eccitazione. Con grida selvagge si unirono al loro capo nella danza di guerra. Anche solo la debole eco del clamore di quella bolgia suscitò il terrore nei cuori degli abitanti di Detroit che ascoltavano. I soldati disposero una guardia molto serrata per tutta la notte, aspettandosi di essere attaccati in ogni momento. Penetranti e vicine, le grida di guerra nascevano da centinaia di gole. Gli uomini giravano attorno al palo al clamore dei canti e dei fucili scoppiettanti. Sembrava davvero che gli Indiani fossero proprio vicini alle mura del forte.

Le sentinelle sui bastioni, comunque, non potevano vedere il nemico nella tenue, grigia luce dell’alba. Da dietro ogni albero, ogni pietra, ogni gobba del terreno, provenivano gli incessanti lampi dei moschetti. Pallottole e frecce incendiarie si abbattevano sulle palizzate. Gli Indiani miravano alle feritoie e riuscirono a ferire cinque Inglesi. I soldati rispondevano con un fuoco limitato, non volendo sprecare polvere contro un nemico invisibile.

L’assedio di Fort Detroit

Dopo un attacco che durò sei ore gli Indiani, esausti per la loro attività notturna, si ritirarono gradualmente verso i loro accampamenti, senza aver patito perdite, ma allo stesso tempo avendone inflitto molto poche. Gladwin, che aveva uno spirito allo stesso tempo virile e umano, desiderava, se possibile, evitare altri spargimenti di sangue. I Canadesi non prendevano parte alla guerra, e potevano quindi essere usati tranquillamente come messaggeri. Appena la battaglia diminuì di intensità il maggiore Gladwin mandò appunto una loro delegazione per comunicare a Pontiac che era sua volontà ascoltare ogni reale lagnanza degli Indiani e fare del suo meglio per raddrizzare ogni torto che essi avessero ricevuto. Pontiac sapeva che la sua carica di capo per combattere le ingiustizie causate dagli Inglesi, la loro presenza e la rivendicazione da parte loro delle sue terre, non sarebbe stata considerata dagli Inglesi una causa plausibile di lamentela. Egli pensava che l’ora di parlamentare era passata; il tempo di passare all’azione era venuto. Il tradimento era stata l’arma più a portata di mano e lui l’aveva usata. Rispose di non poter consentire ad alcun patteggiamento se non condotto con gli Inglesi in persona, e chiese che il capitano Campbell, il secondo nel comando del forte, venisse a consiglio nel suo campo. Il capitano Campbell non aveva paura, e fece urgenza al maggiore Gladwin per avere il permesso di andare. Di conseguenza si affrettò verso il villaggio indiano assieme ad un altro Inglese. Le donne e i guerrieri erano così furiosi alla vista delle loro uniformi rosse, che li avrebbero presi a bastonate se Pontiac non si fosse intromesso e non li avesse accompagnati alla sua tenda.

Dopo un lungo ma infruttuoso colloquio attorno al fuoco del consiglio, gli Inglesi si alzarono per andarsene. Ma Pontiac disse: «Fratelli, voi stanotte dormirete sulle coperte che gli uomini rossi hanno steso per voi». Quindi diede ordine che i prigionieri fossero condotti alla casa di un Canadese, dove sarebbero stati trattati con rispetto, ma guardati strettamente.

I due capi

Quando gli ufficiali di Detroit appresero che i loro inviati erano stati trattenuti dagli Indiani, capirono che non vi erano speranze di pace. Davanti al forte erano ormeggiate due golette armate. La maggior parte degli ufficiali voleva abbandonare il forte e cercare la salvezza salpando con queste imbarcazioni. Impazienti, asserivano che non vi era nessuna possibilità di difendere il vecchio forte contro un nemico otto volte superiore in numero. Iniziò un dialogo serrato con il maggiore Gladwin, che non aveva nessuna intenzione di arrendersi: il forte non avrebbe potuto essere difeso, diceva, se gli Indiani avessero tentato di assalire gli steccati. Ma non c’era nessun pericolo che essi si avventurassero sotto il tiro dei fucili, in qualunque numero fossero stati. Non avrebbero rischiato le loro vite in questo modo. Invece avrebbero semplicemente sprecato polvere con un fuoco continuo come avevano fatto quella mattina, ben presto avrebbero perso morale e si sarebbero calmati, lasciando che Pontiac chiedesse la pace. Un ufficiale replicò che nessuno pensava che il nemico sarebbe venuto alla carica, ma che avrebbe predisposto una attenta guardia giorno e notte nel tentativo di trovare il modo di arrecare danno. I soldati avevano quattro lati da guardare, con solo 120 uomini per farlo. La guarnigione sarebbe stata esausta in breve tempo. Gladwin ammise che avevano un lavoro duro davanti a loro, ma potevano farlo, e che la situazione non era così grave come rappresentato dagli ufficiali. I cannoni delle due imbarcazioni proteggevano due lati, così virtualmente solo due lati del forte rimanevano esposti al nemico. In realtà la caratteristica più allarmante dell’assedio era la scarsità delle razioni. Al che un altro si lamentò subito della scarsità dei rifornimenti, anche perché non c’era speranza di riceverne altri prima di tre settimane. Sarebbero morti di fame, rinchiusi nel forte senza cacciagione e fornitura di vettovaglie da parte dei coloni canadesi. Gladwin lo interruppe asserendo che le razioni potevano essere gestite in modo da prevenire ogni spreco. Egli stesso avrebbe subito fatto incetta di ogni cosa che nel forte poteva servire come cibo, la avrebbe immagazzinata in un magazzino, e dato ad ogni persona la spettanza giornaliera. Anche se questa attenzione verso il cibo non avesse funzionato, si potevano trovare Canadesi in cui l’amore per l’oro era superiore alla paura degli Indiani. In questo modo Gladwin riuscì a tacitare la paura dei suoi sottoposti e a instillare in essi un po’ di spirito di resistenza.

Pontiac aveva abbondanza di guerrieri, nonostante anche lui, come il comandante inglese, avesse le sue paure e le sue difficoltà. I suoi stessi seguaci non erano facili da gestire. Li aveva radunati da luoghi lontani e vicini con la promessa di una facile vittoria sugli Inglesi. Dopo i primi tentativi molti guerrieri avevano perso coraggio ed erano pronti a tornare ai loro villaggi. I Canadesi erano neutrali e si supponeva che simpatizzassero per gli Indiani; ma Pontiac sapeva che molti di loro preferivano gli Inglesi, ed erano pronti ad affiancarsi ai loro nemici al più piccolo pretesto. La campagna di Pontiac contro gli Inglesi era cominciata con un fallimento. Il complotto che aveva ordito non aveva funzionato. Aveva messo in guardia gli Inglesi e ora doveva combattere in campo aperto. Tenere unita un’orda di guerrieri, avere amici i volubili Canadesi, prendere tutte le fortificazioni della frontiera senza un colpo di cannone, erano gli obiettivi che il capo indiano si era prefissato.

L’influenza personale di Pontiac sugli Indiani era senza pari.

Eloquenza di Pontiac

Eloquenza di Pontiac

Egli non aveva perso nulla del suo potere su di loro dal fallimento del suo piano per catturare Detroit. Nessun Indiano osava rimproverarlo per la non riuscita dei suoi piani. Tutti si impaurivano di fronte alla sua collera e alla sua disillusione. Gli portavano gli scalpi degli Inglesi che avevano ucciso. Cercavano di compiacerlo con grida clamorose contro gli Inglesi e promesse di compimento di stragi sanguinose. Li teneva tutti in soggezione. Egli comandava sicuro di essere obbedito e puniva la più piccola disobbedienza con estrema severità. Ma non governava solo con la paura. Si preoccupava che i suoi guerrieri non avessero fame, che avessero terra e che fossero occupati. Non era stato fatto nessun preparativo per un lungo assedio. Quando finirono le provviste e le tribù erano sul punto di andarsene, Pontiac ebbe un incontro con alcuni Canadesi e si accordò perché rifornissero la sua gente di mais e carne. Non aveva denaro per pagare i rifornimenti, ma promise che avrebbe pagato entro un certo termine. Questi accordi vennero scritti su corteccia di betulla e firmati con l’immagine di una lontra, il totem del grande capo. Molti dei coloni temevano che non avrebbero mai visto il denaro promesso in questo contratto, ma Pontiac tenne lealmente fede ai patti.

Pontiac sperimentò anche quanto fosse sprecone il suo popolo, che festeggiava nei giorni dell’abbondanza senza pensare al domani. Di conseguenza assunse un Canadese come ufficiale alle provviste. Costui aveva la responsabilità del magazzino e ogni mattina distribuiva le razioni giornaliere. Questa nuova organizzazione accrebbe la fiducia degli Indiani nel loro capo. Tuttavia alcuni restavano insoddisfatti ed erano sul punto di trasformare tutto questo sforzo in un fallimento. Nel rendersi conto di ciò, Pontiac mandò messaggeri alla tribù Wyandot, ordinando che si unisse a lui nella guerra contro gli Inglesi o si preparasse ad essere cancellata dalla faccia della terra. Con questo colpo Pontiac trasformò il temuto fallimento in una vittoria. Il supporto dei bellicosi Wyandot rincuorò i tentennanti e per un pezzo cessò ogni timore di fallimento. La condotta del capo verso i Canadesi fu assai lodevole. Essi lo avevano incoraggiato alla guerra contro gli Inglesi promettendo che il re di Francia gli avrebbe mandato soccorsi. Passavano le settimane e non perveniva nessun aiuto. Le aspettative di Pontiac di arrivo di un esercito francese generavano scoraggiamento. Ma ancora Pontiac non aveva perso fiducia nella parola dei Canadesi. Egli proteggeva loro e le loro proprietà da aggressioni e furti; infatti c’erano molti giovani guerrieri che erano pronti alla violenza sia contro i Francesi che contro gli Inglesi. Mentre facevano mostra di parteggiare per gli Indiani, molti coloni francesi aiutavano segretamente gli Inglesi vendendo loro provviste e riferendo i movimenti degli Indiani. Pontiac fu messo al corrente di molte delle loro infedeltà. Una sera di tempesta il capo entrò nella baracca di un Francese che conosceva da molti anni. Con un solo cenno della testa all’ospite, egli sedette di fronte al fuoco morente. Stette lì per molto tempo, avvolto nella sua coperta senza dire una parola. Alla fine affrontò il Francese e disse: «Vecchio amico, ho sentito che gli Inglesi ti hanno offerto una caraffa d’argento se tu consegnerai loro il mio scalpo». «E’ falso!» gridò il Francese allarmato «Io non recherei danno al mio amico nemmeno per molte caraffe d’argento!». «Pontiac non ha paura. Si fida del suo amico», replicò il capo, e stendendosi su una panca cadde presto addormentato. Con una tale dimostrazione di fiducia il Francese non poteva essere sleale e il capo dormì disarmato.

L’assedio di Fort Detroit

Riuscendo con successo a tenere uniti i suoi guerrieri e a rafforzare il vincolo d’amicizia tra Francesi e Indiani, Pontiac portava avanti vigorosamente la guerra contro gli Inglesi. Il suo campo vicino a Detroit era il centro dell’azione. Da lì il capo dirigeva la guerra e teneva costantemente d’occhio la guarnigione del forte. Egli impediva che gli assediati lasciassero le loro difese; inviava spedizioni per intercettare i rifornimenti che gli Inglesi aspettavano da est; organizzava e conduceva assalti contro gli altri forti tenuti dagli Inglesi. Gli assediati di Detroit si abituarono presto ai disagi e alle preoccupazioni dell’assedio. Le donne non tremavano più nell’udire le grida di guerra degli Indiani. Gli uomini non si precipitavano più sugli spalti al primo crepitare dei fucili. L’odore della polvere da sparo, il sibilo delle pallottole, avevano perso il potere di suscitare ansietà. I giorni scorrevano lentamente. Nel forte pochi uomini indeboliti lavoravano, molti indugiavano negli stretti passaggi, facendo giochi d’azzardo, scommettendo sull’esito della guerra, litigando, lamentandosi o dicendo sbruffonerie, vantandosi e narrando storie sul valore degli Inglesi e la codardia degli Indiani. Ancora, raccontavano fosche storie sulla crudeltà e i massacri degli Indiani, e scuotevano la testa alla prospettiva della loro sorte. Per tutto il tempo le sentinelle sui bastioni fecero una guardia molto attenta. Di tanto in tanto una rapida scarica rompeva la monotonia della lunga attesa; il rullo del tamburo chiamava la guarnigione sugli spalti; uomini feriti gemevano sotto la ruvida gentilezza del chirurgo del forte; i caduti ricevevano il funerale del soldato.

Il maggiore Gladwin andava sulla palizzata con una faccia allegra ma un cuore pesante. Le provviste si stavano rapidamente assottigliando e sembrava impossibile che la guarnigione potesse resistere fino all’arrivo dei sospirati rifornimenti. Decise allora di mandare una delle golette incontro ai battelli delle vettovaglie, per avvisarli dell’ostilità degli Indiani e spronarlo a fare il prima possibile.

Mappa di Fort Detroit nel 1759

Così un mattino di primavera una delle golette salpò l’ancora e partì verso est. Prima che riuscisse ad uscire dal fiume Detroit il vento cadde e le vele si afflosciarono. Mentre l’imbarcazione andava alla deriva trasportata dalla corrente un centinaio di canoe si staccò dalla riva. Nella prima gli Indiani avevano legato il loro prigioniero, il capitano Campbell. Gli Inglesi lo videro ed ebbero paura di colpire il loro compatriota se avessero sparato. Notando la loro esitazione, il valoroso capitano gridò che facessero il loro dovere e che sparassero senza pensare a lui. Mentre l’uomo al cannone esitava, si levò una brezza che gonfiò la vela e la goletta si allontanò rapidamente, fuori dalla portata delle canoe. Dopo che la goletta si fu allontanata, la piccola guarnigione di Detroit fu presa dallo scoramento. Con le due navi all’ancora, la fuga era sembrata possibile. Adesso che una di esse se n’era andata, tutti sentivano che l’assedio sarebbe terminato con la vittoria o con la morte. La razione giornaliera di cibo diventava sempre più scarsa. Gli uomini si esaurivano in una guardia senza riposo. Tutte le speranze erano riposte nei sospirati rifornimenti. Il 13 maggio la sentinella annunciò che il convoglio tanto atteso era in vista. La buona notizia si propagò rapidamente. Ben presto l’intera popolazione del villaggio si affrettava verso la porta che dava sul fiume. Gli affamati, macilenti uomini che affollavano il pontile mandavano grida di esultanza man mano che i battelli si avvicinavano. Ora si aspettavano giorni di riposo e di abbondanza: c’erano compagni che li avrebbero rilevati nel fare la guardia e cibo per soddisfare la loro fame.

Ma come i battelli si avvicinarono di più, gli “evviva” morirono nelle gole, rauche per l’orrore. Nessun grido di risposta arrivava dai natanti. Gli Inglesi ai remi non erano i commilitoni che conoscevano: le vettovaglie lungamente attese erano cadute nelle mani degli Indiani. Gli uomini da cui la guarnigione aveva sperato aiuto erano prigionieri del nemico.

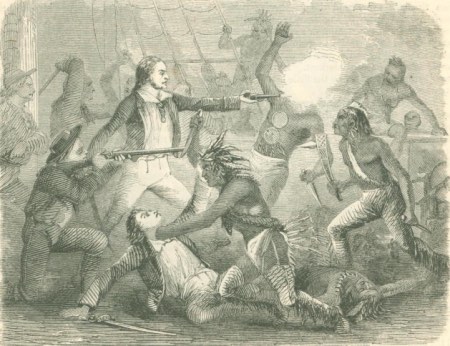

Due Inglesi riuscirono a sfuggire ai loro guardiani e a raggiungere il forte, dove raccontarono l’accaduto. A inizio primavera novanta uomini erano partiti con molte provviste di cibo e munizioni destinate a Detroit. Avendo incontrato la goletta che proveniva dal forte e appreso il pericolo e l’estremo bisogno di aiuto della guarnigione, avevano spinto la nave alla massima velocità possibile finché avevano raggiunto l’imbocco del fiume Detroit. Quella sera, mentre le barche erano tirate in secco sulla riva e gli uomini stavano cenando, il loro accampamento fu improvvisamente sorpreso da un’orda di indiani Wyandot. Gli Inglesi fecero un tentativo di difendersi, ma gli Indiani furono loro addosso brandendo i tomahawks e gridando come demoni. Gli uomini bianchi furono presi dal panico. Lasciarono cadere le armi, fuggirono verso le barche, vi saltarono dentro e salparono. Gli Indiani esultanti li pressavano da vicino e riuscirono a catturarli tutti, tranne due, nelle loro imbarcazioni sovraccariche. Gli Indiani portavano i loro prigionieri, circa sessanta in tutto, al campo di Pontiac, dove sarebbero stati torturati e messi a morte. Il successo di questa audace impresa probabilmente avrebbe posto fine all’assedio di Detroit con la vittoria di Pontiac, se i Canadesi fossero stati leali come gli Indiani pretendevano. Ma mentre essi davano al capo assicurazioni di buona volontà e di aiuto futuro, alcuni di loro stavano segretamente aiutando gli Inglesi: con il favore delle tenebre portavano bovini, capre e maiali alla guarnigione affamata. Ma anche con questi aiuti le prospettive della piccola guarnigione non erano rosee. Sembrava che tutte le circostanze le fossero contrarie. Un pomeriggio le sentinelle del forte udirono uno strano canto e videro spuntare dalla lontana foresta una fila di guerrieri i cui corpi erano spalmati con pittura nera. Ognuno di loro portava un palo sulle spalle, e gli inorriditi osservatori videro con chiarezza che dall’estremità di ciascun palo fluttuava lo scalpo di un Inglese. Essi appresero dai Canadesi che quella notte Fort Sandusky era stato incendiato e la sua guarnigione trucidata.

Tortura dei prigionieri – stampa

Gli Inglesi avevano costruito Fort Sandusky come fortino nel 1745. Era situato tra il fiume Sandusky e il lago Erie. Gli Inglesi adoperarono saltuariamente il forte tra il 1745 e il 1761 per proteggere il commercio dei loro compatrioti con popoli dell’Ohio. Nel 1761, nel corso della Guerra Franco-Indiana, Fort Sandusky venne attaccato dalla tribù degli Ottawa, alleata dei Francesi. Il forte venne incendiato e raso al suolo, mentre quindici dei sedici uomini dislocati come guarnigione vennero uccisi. Il solo sopravvissuto fu il comandante del forte, H. C. Pauli. Gli Ottawa lo presero prigioniero e permisero a una donna della tribù, che aveva perso il marito, di adottarlo. Pauli riuscì a scappare e a ritrovare la via del forte, che un distaccamento di truppe fresche inglesi aveva ricostruito alla fine del 1761.

Per indebolire le possibilità di attacco dei Nativi, nel 1762 il governo inglese proibì ai commercianti di fornire loro fucili, rasoi, coltelli, asce, pietre focaie e polvere da sparo. Gli Indiani del Territorio dell’Ohio, specialmente gli Shawnee e i Wyandot, pensavano che gli Inglesi avessero intenzione di indebolirli militarmente rifiutando di fornire armi prima di conquistarli. La politica inglese, per non parlare dell’arrivo dei coloni inglesi, contribuì ad irritare i Nativi. Dal 1763 le condizioni di Fort Sandusky erano diventate anche più pericolose. Solo tredici uomini difendevano il forte e la Gran Bretagna non aveva fornito guarnigioni a nessun altro dei suoi avamposti in Ohio. Quando Fort Sandusky fu attaccato, le forze di Pontiac ebbero facilmente ragione dei difensori, e li uccisero tutti.

Poco più tardi gli Indiani proposero agli Inglesi uno scambio di prigionieri. Le vittime che vennero rilasciate dagli Indiani nella circostanza provenivano da Fort St. Joseph. Il 25 maggio 1763 il forte era stato conquistato e incendiato da guerrieri Potawatomi, che avevano ucciso la maggior parte dei quindici uomini della guarnigione e catturato il comandante, l’alfiere Francis Schlosser, che venne anche lui riscattato.

Un sacerdote itinerante riferì che lo stratagemma fallito a Detroit ebbe invece fin troppo successo a Michillimackinac. Un giorno della tarda primavera, nel pianoro al fuori del forte si radunarono due grossi gruppi di Indiani Ojibwa e Sauk i quali, con i corpi dipinti con argilla bianca e carbone, cominciarono a dar vita ad un incontro di baggatiway, un gioco simile al lacrosse). Il comandante del forte, maggiore Etherington, era uno sportivo: da buon Inglese, per lui una battaglia era una battaglia, un evento sportivo era un evento sportivo. Forse questo spiega la mancanza di precauzioni da parte del maggiore. Sebbene ben armata, la sua guarnigione di circa 35 soldati era potenzialmente sovrastata dalle centinaia di Indiani accampati tutt’intorno per scambiare pelli con mercanzie varie – inclusi tomahawks d’acciaio e coltelli – con i commercianti franco-canadesi. Il maggiore non sembrava preoccupato dalla circolazione di armi che avveniva fra i guerrieri, ed era irritato dagli avvisi che gli davano i franco-canadesi che vivevano al forte circa la possibilità che gli Indiani preparassero un attacco. Minacciò di far imprigionare a Fort Detroit il primo che spargesse ancora simili dicerie. Etherington non aveva ancora avuto notizia che Detroit era sotto assedio, attaccata diverse settimane prima dalla coalizione di Pontiac. Etherington rifiutò anche di ascoltare l’avvertimento dello stimato commerciante Charles Langlade, uomo di sangue misto franco-indiano, il quale aveva combattuto fin da ragazzo a fianco degli Indiani ed era molto rispettato da loro. La lealtà di Langlade era stata messa a dura prova nel mettere Etherington sull’avviso, anche perché il controllo inglese sul Nord America significava la fine del monopolio francese nel commercio delle pellicce. Ma evitare un grande spargimento di sangue era per lui più importante dei suoi interessi. Per questo comportamento umanitario Langlade subì i rimproveri di Etherington.

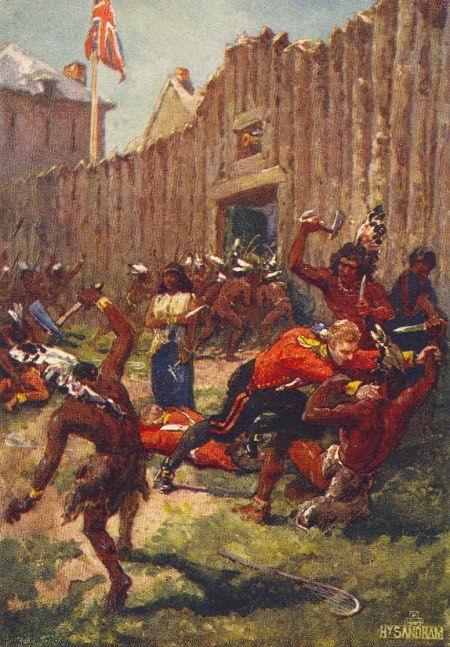

Cospirazione di Fort Michillimackinac – dipinto di Robert Griffing

Dimentico di tutti gli avvertimenti, quando gli Ojibwa invitarono lui e i suoi soldati ad assistere al loro incontro sportivo fuori dalle mura del forte, un avvenimento che essi sostenevano fosse preparato per celebrare il compleanno del Re, Etherington accettò, probabilmente indossando la sua parrucca bianca: dopo tutto era un avvenimento formale. Egli allora radunò la maggior parte dei componenti la guarnigione per assistere all’evento con lui. Secondo i resoconti scritti dal maggiore in seguito, i soldati lasciarono le porte del forte aperte e le armi dentro il forte. Etherington tifava per gli Ojibwa seduto tra due capi di quella tribù, Minweweh e Madjeckewiss. Inoltre il maggiore aveva scommesso sulla vittoria degli Ojibwa. Con circa 500 giocatori, più che un gioco l’avvenimento doveva essere più simile ad una battaglia. Nel trambusto Eetherington non sentiva la mancanza di Charles Langlade. Questi era a casa sua, nel forte, insieme alla famiglia. Ed Etherington notò a malapena le donne indiane che persistevano nell’aggirarsi vicino alle porte del forte, avvolte strettamente in grandi coperte come se il giorno fosse freddo e il calendario non segnasse il 2 giugno 1763. Accadde tutto in pochi secondi. Una frenesia di corpi dipinti e sudati che si battevano per una sfera di legno avvolta in pelle di cuoio che era la palla, che andava a cadere davanti alla porta aperta; le donne che aprivano le coperte ed estraevano coltelli e tomahawk consegnandoli agli atleti divenuti guerrieri; urla e sangue. Etherington e il suo luogotenente, William Leslye, si allontanarono bruscamente dagli alberi, mentre l’altro ufficiale del forte, tenente Jamet, probabilmente unico soldato armato quel giorno, venne ucciso senza problemi. Il piano preparato così accuratamente dai sodali di Pontiac, Minweweh e Madjeckewiss, venne posto in pratica alla perfezione. L’attacco e gli avvenimenti che seguirono furono ricordati nelle descrittive, dolorose memorie di Alexander Henry che, al momento dell’attacco, era un giovane cacciatore di pellicce inglese che si trovava al forte. «Correndo subito alla finestra vidi dentro il forte una folla di Indiani che abbattevano furiosamente ogni Inglese che trovavano», scrisse Henry. Osservando che gli Indiani uccidevano solo gli Inglesi e risparmiavano i Franco-Canadesi, Henry corse verso la porta della vicina casa di Langlade per chiedere aiuto. Langlade gli rispose: «Cosa vuoi che io possa farci?» Per fortuna di Henry, la schiava di Langlade, una ragazza Panis (Pawnee), lo nascose nel solaio. Henry osservò la scena che si stava svolgendo nel forte sotto di lui da un buco di quel locale.

Il giorno dopo gli Indiani fecero uscire Henry dal suo nascondiglio. Il giovane Inglese visse i giorni seguenti in bilico fra la vita e la morte. Immediatamente dopo la sua cattura, lui e altri prigionieri vennero trasportati in canoa a Beaver Island. Tremando per il freddo, dovuto ad un umido vento da nord, e affamato, Henry rifiutò i pezzi di pane che i suoi guardiani gli offrivano, tagliati con coltelli intrisi di sangue, su cui per scherno gli Ojibwa sputavano e poi passavano sul pane. La nebbia costrinse la canoa ad approdare all’accampamento degli Ottawa a l’Arbre Croche (dove ora sorge Cross Village), e lì si verificò un sorprendente cambiamento negli eventi. Arrabbiati per non essere stati invitati a partecipare al massacro, gli Ottawa presero Henry e gli altri prigionieri e li riportarono al forte di cui essi avevano il controllo in quel momento. Dopo una consultazione fra le tribù fu deciso di riconsegnare Henry e gli altri agli Ojibwa. Ma Henry fu risparmiato per una fatalità: l’inverno precedente un Ojibwa di nome Wawatam aveva inaspettatamente adottato lui e suo fratello, asserendo che il Grande Spirito gli aveva comandato, in una visione di qualche anno prima, di adottare un Inglese come fratello. Wawatam riconobbe il viso di Henry come quello apparsogli nel sogno. Fortunatamente per Henry, l’Indiano riuscì a convincere i capi a risparmiarlo e a lasciarlo a lui. In salvo nella capanna di Wawatam, il giorno dopo Henry vide morti sette (secondo il suo conteggio) degli uomini che erano stati catturati assieme a lui, vittime di un capo che, essendo stato assente durante l’attacco, voleva ottenere la sua personale vendetta contro gli Inglesi.

Complessivamente, sebbene vi siano piccole discrepanze nei vari resoconti, nell’attacco e nei giorni successivi furono uccisi almeno 27 Inglesi, e circa una dozzina vennero presi prigionieri. In mezzo ai prigionieri c’erano Etherington e Leslye, che erano stati spogliati e segregati nel forte.

Il massacro di Fort Michillimackinac

Quando gli Ottawa arrivarono con Henry e i suoi compagni catturati, permisero a Etherington di inviare, per mezzo di un messaggero in canoa, una richiesta di aiuto a James Gorrell, comandante del forte che sorgeva dove ora si trova Green Bay, Wisconsin. La collaborazione degli Ottawa con Etherington non era dovuta del tutto alla loro ira contro gli Ojibwa, ma probabilmente al calcolo che dal maggiore avrebbero potuto ottenere un buon riscatto. Gorrell, un astuto ufficiale che aveva avuto ragione delle tribù coalizzate contro il suo forte, radunò 90 Indiani e la sua piccola guarnigione, ed attraversò il lago Michigan per negoziare i rilascio di Etherington con l’aiuto di Langlade. A metà luglio Etherington, Leslye e gli altri prigionieri erano in marcia per Montreal, scortati da una pattuglia di Ottawa. Dopo la loro partenza, Fort Michillimackinac si svuotò di tutti gli occupanti, eccetto un pugno di commercianti francesi. Langlade, che era tra loro, assunse il comando. Gli Indiani si erano dissolti nei boschi del nord, sia per raggiungere i loro territori di caccia invernale che per sfuggire alla punizione degli Inglesi. Pur nella sua brillante riuscita, il colpo degli Ojibwa a Fort Michillimackinac era una vittoria vuota. Pur avendo preso il forte, gli Indiani non lo vollero mai. Il loro scopo, come quello di Pontiac, era di scacciare gli Inglesi e i loro insediamenti fuori dei territori di caccia e pesca, un tentativo disperato di salvare il loro modo di vivere destinato all’insuccesso.

La notizia successiva fu quella della perdita di Fort Ouatanon, un forte situato sul fiume Wabash, poco al di sotto di dove oggi sorge la località di La Fayette. Gladwin aveva ricevuto una lettera dal suo ufficiale comandante, tenente Jenkins, che lo informava del fatto che il primo di giugno lui e parecchi dei suoi uomini erano stati fatti prigionieri con uno stratagemma, e che il resto della guarnigione si era arreso. Gli Indiani, pare fossero Pottawattomi, comunque si scusarono per la loro condotta, dichiarando di aver agito in modo contrario alle loro inclinazioni, e che le tribù circostanti li avevano costretti a sollevare l’ascia di guerra. Queste scuse potrebbero essere state fondate sulla verità, perché questi Nativi avevano un carattere meno aggressivo degli altri, e poiché si trovavano lontani dagli stanziamenti dei coloni, non avevano risentito nella stessa misura degli altri dell’insolenza e degli sconfinamenti degli Inglesi.

Venne anche data notizia della caduta di Fort Miami. Questa postazione, che sorgeva sul fiume Maumee, era comandata dall’ Alfiere Holmes. Occorre qui rimarcare la misera situazione di questi ufficiali, isolati in posti selvaggi, che in certi casi sorgevano a centinaia di miglia da persone simili a loro, separati da ogni essere umano eccetto i rudi soldati sotto il loro comando, con selvaggi rossi o bianchi che vagavano nei boschi circostanti. Holmes sospettava le intenzioni degli Indiani, per cui stava in guardia quando, il 27 maggio, una ragazza indiana che viveva con lui gli riferì che una squaw giaceva gravemente ammalata in un wigwam vicino al forte, e lo sollecitò perché si recasse a darle soccorso. Essendo in confidenza con la ragazza, Holmes dimenticò le sue precauzioni e la seguì fuori dal forte. All’estremità di un pianoro erboso, nascoste alla vista da un bosco che si protendeva nel prato, stavano un gran numero di capanne indiane. Quando Holmes giunse in vista del campo, la sua guida traditrice gli segnalò quella in cui stava la donna malata. Egli andò avanti senza sospetti ma, appena giunse nelle vicinanze, due fucili spararono da dietro la capanna, e lo abbatterono sull’erba lasciandolo senza vita.

I colpi sparati furono uditi dal forte, e il sergente si precipitò fuori per scoprire la ragione degli spari. Venne immediatamente catturato, tra urla esultanti di trionfo. I soldati del forte si arrampicarono sulle palizzate per guardare all’esterno quando Godefroy, un Canadese, con altri due uomini bianchi, fecero la loro apparizione consigliando la resa; promettendo che, in caso di risposta positiva, avrebbero avuta salva la vita, ma in caso contrario sarebbero stati uccisi senza pietà. Gli uomini, presi da gran terrore e senza un capo, si lanciarono ad aprire la porta e si offrirono come prigionieri. Se queste postazioni fossero state guardate dai Rangers di Rogers, o fossero stati presenti i trappers delle Montagne Rocciose, circospetti, esperti, sprezzanti della paura, forse qualcuno avrebbe potuto essere salvato; ma i soldati del 60° reggimento, sebbene molti di loro fossero provinciali di nascita, non erano adatti per abitudine e disciplina a questo tipo di servizio.

Fort Venango venne distrutto il 16 giugno. Era protetto da una piccola guarnigione agli ordini del tenente Gordon. Lo storico Parkman scrive: «Non rimase un solo uomo vivo per raccontare il destino di Venango; fu solo qualche tempo dopo che un Indiano, il quale aveva assistito alla sua distruzione, descrisse la scena a Sir William Johnson. Una grossa banda di Seneca riuscì ad entrare nel forte con il pretesto di una visita di amicizia, poi chiuse le porte, sopraffece la guarnigione e massacrò tutti eccetto l’ufficiale comandante, tenente Gordon, che venne torturato a fuoco lento per diverse notti successive, finché morì. Fatto questo, gli Indiani bruciarono completamente il posto e se ne andarono». Il tenente Gordon era stato costretto a scrivere un elenco delle molte lagnanze degli Indiani.

Fort Venango venne distrutto il 16 giugno. Era protetto da una piccola guarnigione agli ordini del tenente Gordon. Lo storico Parkman scrive: «Non rimase un solo uomo vivo per raccontare il destino di Venango; fu solo qualche tempo dopo che un Indiano, il quale aveva assistito alla sua distruzione, descrisse la scena a Sir William Johnson. Una grossa banda di Seneca riuscì ad entrare nel forte con il pretesto di una visita di amicizia, poi chiuse le porte, sopraffece la guarnigione e massacrò tutti eccetto l’ufficiale comandante, tenente Gordon, che venne torturato a fuoco lento per diverse notti successive, finché morì. Fatto questo, gli Indiani bruciarono completamente il posto e se ne andarono». Il tenente Gordon era stato costretto a scrivere un elenco delle molte lagnanze degli Indiani.

Seguì poi la distruzione di Fort Le Boeuf. La sera del 18 giugno 1763, una moltitudine di Ottawa aveva circondato il forte, comandato dall’alfiere Price che disponeva di due caporali e 11 soldati; l’unica difesa affidabile in quel tempo consisteva solo di un fortino. Una grandinata di proiettili e frecce incendiarie piovve sul forte, che in breve prese fuoco: alla mezzanotte, a dispetto di ogni sforzo dei difensori, l’intera parte superiore dell’edificio era un unico, luminoso, incendio. Gli assalitori si radunarono in un mezzo cerchio davanti all’ingresso, ansiosamente aspettando che i soldati, soffocati dalle fiamme e dal fumo, saltassero fuori verso una morte certa. Ma Price e i suoi uomini, con la forza della disperazione, praticarono un’apertura attraverso i tronchi massicci che formavano il muro posteriore del forte, e fuggirono non visti nell’oscurità dei boschi che stavano sul retro del forte. Per qualche tempo continuarono ad udire gli echi degli spari dei fucili degli Indiani, che come diavoli dipinti, saltavano e urlavano davanti alla costruzione in fiamme, sparavano attraverso le feritoie ed esultavano al pensiero che i nemici stessero soffrendo nell’agonia della morte all’interno del forte. Gli scampati proseguirono la fuga per tutto il giorno dopo finché, all’una della notte, giunsero sul posto dove sorgeva Fort Venango, del quale rimaneva ben poco.

La caduta di Presqu’Isle chiude questo elenco di disfatte. Voci di questo fatto raggiunsero Detroit il 20 giugno e, due giorni dopo, la guarnigione udì quei tetri racconto di scalpi e prigionieri che, recentemente, erano diventati tristemente familiari alle loro orecchie. Si videro passare numerosi Indiani lungo la riva opposta del fiume, e conducevano parecchi prigionieri inglesi, il che provava che l’alfiere Christie, l’ufficiale comandante di Presqu’Isle, era sopravvissuto con alcuni dei suoi soldati. Il 3 di giugno, Christie, allora presente nel forte che comandava, aveva scritto quanto segue al suo ufficiale superiore, tenente Gordon, a Venango: «Stamattina il tenente Cuyler della Compagnia Rangers della Regina è venuto qui, e mi ha fatto il seguente resoconto della distruzione del suo intero reparto ad opera di un gran numero di Indiani allo sbocco del Fiume Detroit.» Qui segue la storia del disastro di Cuyler, e Christie chiude come segue: «Ho mandato una lettera al Maggiore, a Fort Niagara, chiedendo più munizioni e provviste, e ho preso sei uomini del tenente Cuyler, dato che aspettavo una visita di quegli scellerati. Ho ordinato a tutti di entrare nel fortino, saremo pronti per loro, possono venire quando vogliono».

Il forte di Presqu’Isle sorgeva sulla riva meridionale del lago Erie, in corrispondenza dell’attuale città di Erie. Era una postazione importante per essere comandata da un alfiere, perché controllava le comunicazioni fra il lago e Fort Pitt; ma si supponeva che il fortino, a cui Christie allude, la rendesse inespugnabile per gli Indiani. Questa fortificazione, molto grande e robusta, era ubicata in un angolo del forte, ed era costruita con tronchi massicci, con il piano superiore sporgente come in tutte le strutture simili, per poter esercitare un fuoco verticale sulla testa degli assalitori, mediante aperture praticate sul pavimento della parte sporgente, un po’ come quelle che esistevano nei castelli medievali. Il fortino aveva anche una specie di bastione, da cui uno o più dei suoi muri potevano essere coperti da un fuoco di fianco. Il tetto era di legno e poteva facilmente essere messo a fuoco; ma sulla sommità c’era un casotto da cui si poteva lanciare acqua. Da un lato c’era il lago, e dall’altro un ruscello che vi si immetteva. Sfortunatamente l’argine di questo corso d’acqua si trovava sotto un profondo crinale a meno di 40 metri dal fortino, fornendo così una copertura agli assalitori, mentre la riva del lago offriva loro un vantaggio simile sull’altro lato. Dopo la sua visita a Cuyler, Christie, la cui guarnigione consisteva ora di ventisette uomini, si preparava ad una tenace difesa. Le porte del fortino e il casotto di guardia sulla sommità, vennero rinforzate per renderle a prova di pallottola; gli angoli del tetto vennero coperti con un manto di erba a protezione contro le frecce incendiarie, e vennero poste gronde fatte di corteccia in modo che l’acqua potesse essere mandata da ogni parte. Le sue aspettative di una “visita degli scellerati” si dimostrarono molto ben fondate. Circa duecento guerrieri avevano lasciato l’assedio di Detroit proprio con questo obiettivo. Ai primi albori del 15 giugno, si scoprì che essi stavano furtivamente attraversando la foce del ruscello, dove le barche erano tirate in secca, e strisciavano al riparo delle rive del lago. Quando sorse il sole, si mostrarono e cominciarono le loro usuali grida di guerra.

Christie, con una inopportuna riluttanza a iniziare la battaglia, ordinò ai suoi uomini di non sparare finché non avessero cominciato gli Indiani. La conseguenza fu che questi si trovarono vicino al fortino prima di ricevere le scariche di fucileria della guarnigione; per cui molti di essi saltarono nel fossato, da dove, essendo ben riparati, sparavano contro le feritoie, e si divertivano a lanciare pietre e ghiaia o, cosa più importante per il loro obiettivo, palle di bitume infuocate. Qualcuno riuscì a entrare nel forte e a ripararsi dietro il forno e altre costruzioni, da dove iniziava una rapida sparatoria; mentre altri abbattevano una casermetta di assi di legno, di cui fecero un riparo mobile, per avvicinarsi spingendolo verso il fortino dei soldati. Nello stesso tempo un gran numero di guerrieri stava sdraiato dietro le rive del torrente, scaricando intense scariche di fucileria contro ogni apertura e lanciando frecce incendiarie contro il tetto e i lati del fortino. Alcune di queste vennero neutralizzate con l’acqua, mentre molte altre caddero inoffensive dopo aver bruciato un piccolo spazio intorno a loro. Ora gli Indiani facevano rotolare tronchi sulle cresta delle montagnole sulla riva del ruscello, dove allestirono tre robusti ripari, dietro i quali potevano ricaricare i fucili e lanciare le frecce incendiarie con maggiore efficacia.

L’attacco a Fort Presqu’Isle