A cura di Gaetano Della Pepa

Anche prima di doverla combattere per un giustificato odio contro l’invasore, l’Indiano, in particolare quello delle pianure, amava ardentemente la guerra. Battersi, affrontare il vicino, attaccarlo per saccheggiarlo, spingere la vendetta sino alle rappresaglie più crudeli, è per lui non soltanto una necessità imposta dalle circostanze della sua vita nomade, ma anche un dovere da adempiere ed un piacere di cui non vede la ragione per privarsene.

Anche prima di doverla combattere per un giustificato odio contro l’invasore, l’Indiano, in particolare quello delle pianure, amava ardentemente la guerra. Battersi, affrontare il vicino, attaccarlo per saccheggiarlo, spingere la vendetta sino alle rappresaglie più crudeli, è per lui non soltanto una necessità imposta dalle circostanze della sua vita nomade, ma anche un dovere da adempiere ed un piacere di cui non vede la ragione per privarsene.

Ai suoi occhi la guerra è soltanto una caccia di tipo particolare. Se è logico braccare una selvaggina più o meno inoffensiva per assicurarsi di che mangiare, non è riprovevole attaccare un nemico che si difendi ad armi pari, per impadronirsi di ciò che possiede e di cui ha urgente bisogno.

La reciprocità di comportamento vale da giustificazione. Se non si vince, bisogna rassegnarsi ad essere vinti.

Se non si uccide il nemico sarà lui ad uccidere e poiché è difficile stabilire chi abbia vibrato il primo colpo, non si perde il tempo per chiarire la ragione o il torto e ci si batte ogni volta che se ne presenta l’occasione, vale a dire assai spesso e per tantissime cause.

Tuttavia vi sono Nazioni più bellicose delle altre. Mentre gli Hopi, i Pueblos ed altre tribù aspirano solo a vivere in pace, i Comanche, gli Apache, gli Cheyenne ed i Sioux sono instancabili guerrieri, al punto che non solo aggrediscono senza posa i loro vicini, ma si combattono tra loro per i più futili motivi. I Mandan furono quasi per intero sterminati da altri Sioux, sia pure aiutati dagli Arapaho e dagli Cheyenne. Quando non ci furono più Mandan da distruggere, gli alleati del giorno prima divennero attuali avversari.

Una cerimonia sacra dei Mandan

I pretesti per la guerra erano numerosi: talvolta un gruppo nomade che attraversava un territorio contemporaneamente a un altro. Non che gli Indiani considerassero il territorio come proprio, dato che erano nomadi, ma era sufficiente un intralcio ai loro piani per provocare risentimento. Si levava l’ascia di guerra e lo scontro aveva inizio.

Solo l’arrivo dei Bianchi indusse alcune tribù a solide coalizioni contro il comune nemico. Qui calza a pennello l’esempio delle coalizioni europee contro Napoleone.

Spesso l’obiettivo dell’azione era il saccheggio. Quando un villaggio mancava di cavalli, era sempre possibile trovarne, ma poco tempo dopo la tribù danneggiata tentava di riprendere quanto era suo e se riusciva vittoriosa guadagnava molto di più di quanto aveva perduto, originando nuovi sentimenti di vendetta. Così il conflitto non aveva mai fine.

Inoltre vi era la guerra per la guerra, per il solo gusto di battersi.

Ed ora parliamo degli Apache la cui vita era una continua lotta. Più di tutti refrattari ad ogni genere di lavoro, privi di ogni attività, essi mancavano di tutto, vivendo tra popolazioni più laboriose e di cultura più avanzata, sulle quali piombavano come un uragano, uccidendo, saccheggiando, incendiando e continuando il cammino col loro bottino e coi loro sanguinosi trofei. Questo costume spiega, assai verosimilmente, la ragione dei loro continui e rapidi spostamenti da un capo all’altro del continente, nel corso della loro storia. Sdegnando di affrontare Nativi simili a loro, cioè poveri, essi preferivano le incursioni nelle regioni ove sorgevano città fiorenti, le distruggevano, se ne andavano e tornavano quando gli abitanti le avevano ricostruite. Questa ipotesi spiegherebbe il dissolversi della civiltà Tolteca, ripiegante di fronte a questi feroci distruttori sempre sulle loro tracce, tanto da giungere sino in Messico quando gli Spagnoli cominciavano a prosperarvi ed a diventare una preda agognata. Comunque va sottolineato che furono proprio gli Spagnoli a creare ai “cani malvagi dell’Apacheria” e agli Indiani in generale quella fama di implacabile ferocia che è diventata proverbiale e che ha fatto definire < > i peggiori banditi delle città d’Europa.

Una danza di guerra

Questa fama era giustificata, sia pure entro certi limiti. Senza dubbio il guerriero Apache non è un modello di mitezza. Gli ornamenti a base di dita recise ai nemici vinti sono prova di incontestabile barbarie. Inoltre, benché si sia a questo proposito esagerato, è certo che torturavano i prigionieri, talvolta con una raffinatezza che fa onore solo alla fertilità della loro immaginazione, o piuttosto a quella delle loro donne, cui in generale era riservata la gioia di imporre i supplizi. Ma sarebbe un grave errore credere che la tortura fosse applicata unicamente per l’atroce piacere di far soffrire un uomo. Non era il gusto del sangue sparso che muoveva il carnefice, ma il desiderio di vincere completamente il nemico, di strappargli, con un grido di dolore, la confessione della sua debolezza. Occorre ricordare che nelle cerimonie di iniziazione l’Indiano sopporta con coraggio sovrumano le sofferenze e che ritiene una vittoria rifiutarsi di riconoscere che un potere più forte della resistenza della sua carne domina la sua volontà. Il suppliziato, legato al palo, cantava il suo canto di morte, vale a dire si vantava orgogliosamente di essere stato sino a quel momento il più forte in guerra e sfidava i carnefici insultandoli. Non vi era altro mezzo di provargli la sua sconfitta che tentare di farlo gemere o tremare, il che nella maggior parte dei casi non avveniva. Il suppliziato si lasciava scorticare vivo senza cessare di enumerare le sue vittorie ed il suo orgoglio era costretto al silenzio solo dal taglio della lingua. Era, insomma, un’atroce legge di guerra. I torturatori sapevano che, catturati, avrebbero subito la stessa sorte. D’altro canto, tali leggi erano tanto radicate che ne era rigorosamente osservato anche l’aspetto positivo. Se il peggior nemico di una tribù era costretto da forza maggiore a cercarvi rifugio, diveniva sacro in quanto ospite, e nessuno gli avrebbe torto un capello per quanto l’odio nutrito verso di lui. Gli si fornivano, anzi, tutti i mezzi per andarsene e difendersi: un cavallo, armi, viveri e finchè rimaneva nei limiti del diritto d’asilo era perfettamente al sicuro. Inoltre i non combattenti erano sempre rispettati, il che dimostra in modo evidente che gli Apache non erano avidi di soddisfare l’ignobile voluttà delle sofferenze altrui. Uno dei loro più indomabili capi, Geronimo, in età avanzata, nella forzata inattività, amava raccontare le sue avventure e con disarmante franchezza enumerava i nemici che aveva ucciso, saccheggiato, torturato e rimpiangeva solo di non poterne massacrare ancora, ma sempre aggiungeva: “Soprattutto, nonostante tante lotte, ho avuto la fortuna di non versare mai, neanche involontariamente, il sangue di una donna o di un bambino”.

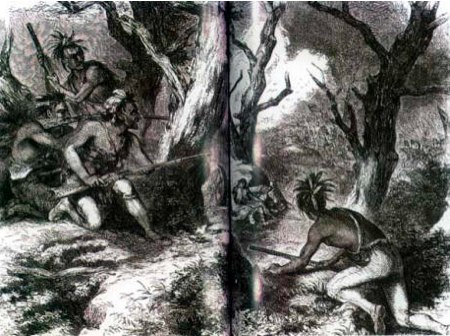

Un gruppo di guerra in azione

Eppure, se lo avesse fatto, avrebbe potuto giustificarsi affermando di aver applicato la feroce legge del taglione poichè sua madre, sua moglie e i suoi figli erano stati massacrati dai Messicani mentre regnava la pace. In ogni caso, la crudeltà attribuita agli Apache non era comune nel senso che non era riferita a tutte le tribù.

Nella maggior parte dei casi i prigionieri di guerra erano trattati con riguardo. E a proposito di alcuni supplizi per così dire classici e ritenuti propri dell’uso indiano, vi sono molti errori da correggere. Così per quanto riguarda il famoso scalpo. E’ noto in che cosa consista questa sanguinosa operazione: il Pellerossa praticava una incisione circolare in tutta la regione occipitale sulla pelle del cranio del nemico vinto e strappava la capigliatura così separata.

La ragione di questa pratica odiosa risiede, come sovente, in una superstizione religiosa: il guerriero scalpato non poteva più essere condotto dal Grande Spirito nel Paradiso delle Grandi Cacce. Questo genere di supplizio era noto nell’antichità ed Erodoto narra come fosse in uso tra gli Sciti.

Sul sentiero di guerra

Esso è praticato, dopo l’epoca colombiana, soltanto dalle tribù del Nord-Est. L’abitudine dello scalpo era totalmente ignorata dagli Indiani della pianura prima dell’arrivo dei bianchi. I Sioux, gli Cheyenne, i Comanche, ecc. non la conoscono e l’apprendono con l’impatto dei Visi Pallidi, tra l’altro sotto la spinta dei collezionisti europei in cerca di questi trofei ed acquistandoli ad alto prezzo. Gli scalpi diventano una vera e propria merce e poiché il mercantilismo non si lascia sfuggire nessuna occasione di guadagno, gli intermediari arraffano il prodotto ovunque possibile.

La notizia si diffonde e siccome i primi produttori non sono in grado di soddisfare tutte le ordinazioni, i popoli vicini vengono a loro volta interessati all’affare e resi edotti del profitto che se ne può trarre. La materia prima è facilmente ottenibile, < >, come dice il viaggiatore francese Simonin, un cacciatore che lavora per proprio conto.

Un guerriero a cavallo

E gli Indiani cacciano le capigliature con la stessa buona volontà con cui cacciano le pellicce della della Compagnia della Baia di Hudson, senza scorgervi nulla di male. Questa pratica si diffonde nella prateria e nel secolo XVII tutti i Pellerossa sanno scalpare, né lo ritengono una colpa e poiché il valore commerciale del trofeo è considerevole, ne considerano il possesso come la prova di una impresa gloriosa. Poi l’interesse materiale passa in seconda linea e lo scalpo diviene simbolo di valore e di abilità come la penna d’aquila o l’artiglio dell’orso. Ma, dal punto di vista morale, è più criminale il collezionista che ha lanciato quella moda sanguinaria che il selvaggio che l’ha seguita. Un altro errore consiste nel credere che l’uomo scalpato non possa sopravvivere. La ferita in se stessa non è grave ed interessa una parte di cuoio capelluto larga quanto una mano. Così era frequente incontrare, tra i pionieri della prateria e gli abitanti delle cittadine del West, molti scalpati in buona salute. Costoro, quando erano a testa scoperta, mostravano una specie di tonsura un poco più larga, di solito nascosta da un fazzoletto legato alla spagnola quando ci si vergognava della sconfitta che simboleggiava.

Comunque, questi precedenti, se riducono la responsabilità degli Indiani, ne provano la tendenza alla lotta.

L’arte della guerra, che tanto li appassionava, fu da essi portata al più alto grado di sviluppo raggiungibile con i mezzi a loro disposizione, mentre è giusto riconoscere che le leggi che la regolano sono osservate assai più scrupolosamente che non tra i popoli civili. Per esempio, un Capo, vincitore di una tribù nemica, ne assume il diritto di comando di cui si è mostrato capace in quanto più forte.

Un’imboscata

Se tuttavia i guerrieri non accettano il nuovo capo, il rifiuto non viene espresso in forme legali, bensì dal nuovo combattimento che dovrà sostenere per affermare la sua volontà, senza che corra il pericolo di essere tolto di mezzo da un agguato o da un assassinio dal quale non si possa difendere. Le nazioni evolute hanno meno riguardi per i capi loro imposti dal destino.

Anche i patti d’alleanza sono scrupolosamente rispettati, benché siano soltanto verbali. Le parole pronunciate attorno al fuoco del Consiglio, passando di mano in mano il calumet, impegnano l’onore di tutti coloro che le pronunciano e le approvano e l’onore è per il Pellerossa un legame che non si spezza.

I metodi di combattimento non differiscono molto da quelli usati per la caccia: si seguono le piste, si riconosce dal numero e dalla disposizione delle impronte quale sia il nemico, quando è transitato, dove e in quali condizioni lo si incontrerà.

Naturalmente, importanti cerimonie precedono il combattimento. Al rullo dei tamburi, ai segnali di fumo, i guerrieri accorrono per prendere parte alle danze indossando i vestiti, portando le armi e le pitture di guerra, consistenti, tra quasi tutti gli Indiani delle pianure, in una maschera rossa che copre il viso, a eccezione della fronte.

Sentinelle a guardia dell’accampamento

Le danze variano secondo le tribù. I guerrieri Sioux di inchinano davanti ad un braciere urlando: < >. Il capo raccoglie un pugno di terra lo spalma sulla guancia dei suoi uomini, invocando lo spirito del “Piccolo Grande Padre”, il bisonte, avo della tribù, con un gesto analogo a quello del bufalo che prima di caricare scava la terra con le corna e con lo zoccolo coprendosi il muso di terriccio. Ogni guerriero, completando il rito, trae un pezzo di carbone dalla sacca che ha al fianco e traccia segni particolari secondo incantesimi e diritti che gli sono propri. Poi tutti saltano e volteggiano con movimenti indiavolati,e dopo i canti sacri, hanno iniziato la marcia.

I comandi sono impartiti con un fischietto, che il capo porta sospeso sul petto, lungo circa venti cm e ricavato dal femore del tacchino selvaggio, che ha due suoni, uno per l’attacco e l’altro per la ritirata. Anche una bandierina serve per trasmettere ordini, quella color rosso dà inizio alla battaglia, invece un pezzo di stoffa bianca o una fronda sono il simbolo sacro dell’armistizio, che nessuno osa non rispettare.

L’attacco si scatena, di solito all’alba o alla sera; mai di notte, affinché le imprese di ciascuno siano controllabili, ed è preceduto dal grido di guerra, in uso in tutte le tribù: una nota acuta e lacerante che risuona a lungo, con una rapida vibrazione prodotta dal palmo della mano o dalle dita che battono sul labbro. Il suono non ha nulla di terribile, ma nessun grido umano può essere inteso tanto lontano distintamente nella battaglia. Il terrore che i nemici ne provano deriva dall’associazione d’idee che fa nascere, evocando la lotta senza quartiere.

Talune tribù adottano trucchi per l’assedio; per esempio gli Apache si celano al limite delle foreste sotto fronde che fanno avanzare impercettibilmente. I Comanche si aggrappavano nudi ai cavalli in modo da non riuscire visibili, e li lasciavano apparentemente vagare come una mandria in libertà sino a che giungevano all’altezza del campo. Allora si raddrizzavano tutti insieme e partivano alla carica.

Veterani delle guerre indiane

Essi non erano soltanto cavalieri eccezionali: la loro approfondita conoscenza del cavallo serviva come metodo di battaglia o piuttosto di saccheggio, il cosiddetto “estampido”, come fu definito dagli Spagnoli. Per questa azione i guerrieri portavano con sé, oltre alle armi, una pelle di bisonte disseccata e rigida come una spessa pergamena. Così attrezzati, si avvicinavano, sui loro cavalli veloci come il vento, al campo che avevano deciso di assalire attendevano la notte e l’ora del sonno più profondo dei nemici. Agivano di notte perchè non si trattava di un combattimento vero e proprio ma di un attacco nel corso del quale, salvo incidenti, non sarebbe corso sangue. Poi lanciando il feroce grido di guerra, svolgevano le loro pelli di bisonte e le battevano le une contro le altre, provocando un rumore analogo a quello che si ottiene in teatro quando si fanno vibrare placche di latta per imitare l’uragano. Questo rumore gettava il panico tra i cavalli dei nemici, tanto più che i Comanche percorrevano urlando il campo, rovesciando le tende sui dormienti, in un galoppo infernale che disperdeva e spegneva i falò e seminava tra uomini e cavalli un terrore che gli ordini e gli appelli dei capi non riuscivano a dominare.

La scalpatura di un nemico

Quando infine i nemici ritrovavano il loro sangue freddo e afferravano le armi per difendersi contro questi demoni della notte, non trovavano più alcuno, perchè i cavalieri fantasma erano spariti con la stessa rapidità con cui erano apparvi. Non avevano ucciso o scalpato nessuno, se ne erano andati per non tornare più, ma con loro erano partiti i cavalli del campo, che avevano sciolto e che ore galoppavano a spron battuto per la pianura. All’alba, le bestie, spossate dalla corsa, si fermavano nella prateria e i Comanche non dovevano nemmeno ricorrere al laccio per catturarle.

Il coraggio in guerra è, agli occhi degli indiani, la maggiore virtù dell’uomo, tanto stimata che le viene reso omaggio anche dal nemico.

Dopo la sanguinosa battaglia del Little Big Horn, che fu uno degli episodi salienti della storia dei Pellerossa, allorchè le truppe americane furono massacrate fino all’ultimo uomo, quando si recuperarono i cadaveri, si constatò che il generale Custer era tra i pochi a non essere stato scalpato. Ciò era incompatibile con tutte le le leggi di guerra indiane, tanto più che si trattava di un grande capo e che il trofeo della sua capigliatura sarebbe stato il documento di un’impresa eccezionale per colui che l’aveva abbattuto. Qualche anno dopo, Toro Seduto, interrogato in merito fornì questa spiegazione: “Il Capo bianco era un valoroso. Ha combattuto strenuamente sino a che è rimasto solo contro tutti i guerrieri che lo circondavano, rifiutando di arrendersi. Coperto di sangue e di ferite, lottava sempre senza speranza di vittoria e noi lo abbiamo voluto onorare dopo la morte rispettandone il cadavere.”

E’ una delle tante versioni sulla morte di Custer, comunque, morire coraggiosamente era per l’Indiano un ideale e un dovere. Trascrivo un racconto che reputo veramente epico. “Tre Sioux cavalcavano l’uno dietro verso un’altura della prateria vicino al posto di scambio. Era condannati a morte e l’ora dell’esecuzione si avvicinava; qualche mese prima avevano innalzato lo stendardo della rivolta, poi erano stati catturati. Allora chiesero un favore, non già quello di vivere, ma quello di non morire con le mani legate dietro la schiena e gli occhi bendati, per poter guardare in faccia la morte e andarle incontro a cavallo, il viso dipinto come per la battaglia, il fucile in pugno ed il grido di guerra sulle labbra. L’ufficiale del forte accondiscese e fece mettere a loro disposizione, per ognuno, un cavallo ed un fucile caricato a salve.

Un impressionante gruppo di guerra

Ai piedi della collina, a qualche distanza, erano schierati i veterani delle guerre indiane, ben lungi dall’essere soldati di parata. L’odio arde nei loro cuori e traspare dai loro occhi, perchè più d’uno dei loro camerati e stato vittima del terribile coltello da scalpo. Tuttavia nulla lascia trasparire la loro impazienza mentre seguono con interesse ansioso il dramma al quale stanno per partecipare. Gli Indiani lanciano al piccolo trotto i cavalli, il vento fa ondeggiare le alte erbe della prateria come la superficie di un lago, un nibbio volteggia nel cielo e descrive un ampio cerchio al di sopra la testa dei tre condannati. Giunti in vetta alla collina, i tre scendono da cavallo e sembrano discutere con gli animali al fianco. Poi intonano il canto della morte e gli accenti dell’inno funebre trasportati dal vento giungono sino ai soldati, che vedono il ritmico oscillare dei corpi degli Indiani, mentre il loro lamento si fa più alto. La scena e a un tempo solenne e feroce. L’emozione e l’odio si alternano nel cuore dei veterani quando il canto dei guerrieri, giunto al più alto diapason, si spegne in un gemito. Per un attimo regna un silenzio di morte, poi echeggia un grido terribile, il grido di guerra dei Sioux. Al canto di morte fa seguito il segnale della battaglia e i tre Sioux si scagliano, in groppa ai loro selvaggi cavalli, contro le truppe degli Stati Uniti. Lanciano di nuovo l’urlo di guerra e si precipitano in una folle corsa sul pendio della collina, divorando lo spazio che li separa dal battaglione. Si avventano come leopardi, quasi sperando di spezzare il cerchio di ferro che li circonda e di spargere ancora una volta il terrore nelle file nemiche. Infine sono alla portata dei fucili, mente i tiratori rimangono immobili. Ai soldati arriva l’ordine di preparare le armi. I Sioux avanzano come un uragano, abbandonando le briglie sul collo dei cavalli e brandendo i fucili raddoppiano il tono dei loro urli feroci. All’ordine di puntare le armi i soldati spianano i fucili prendendo di mira i selvaggi che sparano a salve. Sono tanto vicini che i veterani possono scorgere il vermiglio che tinge i visi di quei magnifici guerrieri, i loro occhi ardenti, i loro lunghi capelli neri al vento. Per un attimo il comandante sembra preso dal fascino tragico della scena, poi ordina: < >. Un lampo ed una scarica. Una nube di fumo bianco s’innalza lentamente e tre cavalli selvaggi, sbarazzati dai loro cavalieri, galoppano follemente, la testa alta, poi si arrestano e si mettono a pascolare. Tutto è finito. La sentenza è stata eseguita, le anime dei condannati sono giunte dinanzi al Grande Spirito.” (R.P. Savinien: Le Missioni cattoliche)