A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

IL TESORO DELLA SIERRA MADRE

Forse nessuno, come lo scrittore Berick Traven, autore di fama mondiale, ha saputo ricreare tanto bene le suggestive atmosfere che accompagnano l’avventura di tre Gringos alla ricerca dell’oro sulle montagne del Messico. “Il tesoro della Sierra Madre”, romanzo pubblicato nel 1927, offre lo spunto a John Huston per ricavarne l’omonimo prodotto cinematografico nel 1948, sceneggiato dallo stesso regista, con l’ottima fotografia in bianco e nero di Ted Mc Cord, la scenografia di John Hughes e Fred Mac Lean e le musiche di Max Steiner.

I protagonisti sono, oltre al notissimo Humphrey Bogart (Dobbs) Walter Huston, fratello di John (Howard) e Tim Holt (Curtin) che occupano la maggior parte delle scene. La filosofia di Traven, che la scoperta dell’oro non porti quasi mai ricchezza né felicità, è sintetizzata nella frase “E così abbiamo lavorato, faticato e sofferto come galeotti per puro diletto…Penso tuttavia che sia stato un bellissimo scherzo, uno scherzo giocato a noi e ai banditi dal buon Dio, o dal destino, o dalla natura…L’oro è tornato là dove lo avevamo preso” (Berick Traven, “Il tesoro della Sierra Madre”, Longanesi & C., Milano, 1976, p. 328).

Huston segue la traccia del romanzo, presentando l’avventuriero Dobbs, che si appropria di tutto l’oro cercando di eliminare il compagno Curtin, come un uomo sconvolto, che si rende conto del misfatto compiuto ed è tormentato dagli scrupoli di coscienza e dalle paure: “Forse – pensava – non l’ho ucciso” scrive Traven “Forse ha perso l’equilibrio ed è caduto senza essere colpito (…) Voltò la faccia verso il bosco dove Curtin giaceva. Fissò a lungo le tenebre come se si aspettasse di vedere comparire il compagno da un momento all’altro.” (Traven, op. cit., p. 265).

La comparsa dei bandidos che catturano e sopprimono il maldestro Dobbs, avviene dopo che il terzo socio Howard è stato benevolmente accolto e tenuto in gran considerazione da una tribù di Indios per avere operato una guarigione.

Alla fine, mentre una squadra di Federales fa giustizia sommaria dei fuorilegge, fucilandoli dopo averli obbligati a scavarsi le fosse, Curtin, che non è morto, ritrova Howard ed entrambi vengono a sapere della triste fine toccata a Dobbs e della perdita irrecuperabile della polvere d’oro, dispersa dal vento dai malfattori che hanno squarciato i sacchetti con i loro machete, non essendosi accorti del valore del contenuto. “Tanto lavoro, tanta fatica e tante privazioni per nulla” (Traven, op. cit., p. 328) è l’amara conclusione di Curtin tanto nel romanzo quanto nel film. E’ una storia di diseredati che li lascia alla fine più poveri di prima, ma con una lezione di vita da non dimenticare, al punto che entrambi riescono perfino a ridere della loro disavventura.

“Il tesoro della Sierra Madre” è un capolavoro non soltanto letterario, ma anche cinematografico, probabilmente la migliore opera che sia mai stata ambientata nelle aride regioni del Messico. Il film ottiene 4 nomination all’Oscar e vince 3 statuette, rispettivamente per la miglior regia e la miglior sceneggiatura non originale a John Huston e il miglior attore non protagonista a Walter Huston. Completa il bottino con 3 Golden Globe (miglior film drammatico, miglior regia e miglior attore non protagonista a Walter Huston) aggiungendo una sfilza di altri riconoscimenti, fra i quali il Premio Internazionale per il miglior commento musicale al Festival di Venezia. Nel 1990 è stato scelto per il National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Meno soddisfacente l’incasso, che sfiora i 4 milioni e mezzo di dollari avendone spesi 3, ma ciò non può bastare a sminuirne il valore.

PELLIROSSE IN EVIDENZA

Come si è ripetuto più volte, risulta difficile concepire il western, seppure “contemporaneo”, senza la presenza degli Indiani. Non si tratta più ovviamente, delle misteriose entità che agiscono nell’ombra tendendo agguati come accadeva in “Ombre rosse” di John Ford e ne “L’ultima carovana” di Delmer Daves, bensì di persone ormai rassegnate alla vita nelle riserve, non tutte così legate alle tradizioni culturali di un passato abbastanza lontano.

Se “Ucciderò Willie Kid” e “L’ultimo Apache” tracciavano la storia degli ultimi irriducibili ribelli alle regole imposte dai Bianchi, il moderno Pellerossa si trova alle prese con problematiche diverse, comunque attinenti alla propria sopravvivenza.

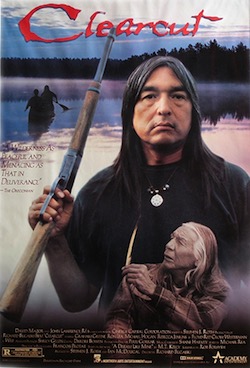

“Clearcut”, diretto nel 1991 da Riszard Bugajski, dal romanzo omonimo del canadese M.T. Kelly con soggetto e sceneggiatura di Robert Forsyth, viene interpretato da Graham Greene (galvanizzato dal successo di “Balla Coi Lupi”) Tom Jackson e Rebecca Jenkins. E’ un film dai risvolti surreali, mai giunto in Italia e descrive l’aspra lotta dell’Indiano Arthur (Greene) contro una compagnia di legname che sta attuando il disboscamento di vaste aree della riserva, dopo che la sua tribù ha affidato senza successo la difesa dei propri diritti all’avvocato Peter Maguire (Ron Lea). Il ribelle, che convince anche il legale a passare dalla sua parte, si batterà contro un avversario molto più potente di lui in nome della dignità della propria gente, commettendo atti contro la legge, per poi scomparire inabissandosi in un lago.

“Clearcut”, diretto nel 1991 da Riszard Bugajski, dal romanzo omonimo del canadese M.T. Kelly con soggetto e sceneggiatura di Robert Forsyth, viene interpretato da Graham Greene (galvanizzato dal successo di “Balla Coi Lupi”) Tom Jackson e Rebecca Jenkins. E’ un film dai risvolti surreali, mai giunto in Italia e descrive l’aspra lotta dell’Indiano Arthur (Greene) contro una compagnia di legname che sta attuando il disboscamento di vaste aree della riserva, dopo che la sua tribù ha affidato senza successo la difesa dei propri diritti all’avvocato Peter Maguire (Ron Lea). Il ribelle, che convince anche il legale a passare dalla sua parte, si batterà contro un avversario molto più potente di lui in nome della dignità della propria gente, commettendo atti contro la legge, per poi scomparire inabissandosi in un lago.

Neppure “Sioux City”, diretto nel 1994 da Lou Diamond Phillips, che ne è interprete insieme a Salli Richardson-Weathfield, Dan Larkin e Melinda Dillon, arriva nelle sale italiane, benché presenti dei contenuti interessanti. Si tratta di un thriller-western che ha come protagonista un giovane Lakota-Sioux adottato da un ricco ebreo di Beverly Hills, alla ricerca delle proprie radici, seguendo un percorso costellato di simbolismi mistici.

“Cuore di Tuono” (“Thunderheart”) non rifugge da simili accostamenti al mondo occulto, scegliendo come personaggio Roy Levoi (Val Kilmer) – un agente F.B.I. con sangue indiano nelle vene, incaricato di indagare su un delitto nella riserva dei Lakota Sioux a Pine Ridge, South Dakota – addirittura reincarnazione di un guerriero ucciso negli scontri di Wounded Knee nel 1890. Diretto da Michael Apted, da un soggetto di John Fusco, vede ancora Graham Greene (Cavallo Esultante) in azione nelle vesti di un poliziotto dell’Indian Bureau, Sheila Tousey (Maggie Aquila Orso, un’insegnante della riserva) e Chief Ted Tin Elk (Nonno Sam Reaches, un veggente) che daranno una mano a Levoi nella complessa inchiesta in un luogo in cui vige un’assoluta omertà.

La persona assassinata è un Oglala di nome Leo Alce Veloce e il presunto responsabile un nativo di nome Jimmy Doppio Sguardo (John Trudell) ma le successive indagini portano ad una verità assai più sconvolgente, che vede implicati addirittura funzionari dell’F.B.I. in combutta con dei loschi affaristi interessati allo sfruttamento di alcune miniere. Levoi e Cavallo Esultante risolveranno il caso e il giovane agente federale, che Nonno Sam crede sia Cuore di Tuono redivivo, lascerà con rammarico la riserva in cui vive il suo popolo d’origine.

Girato nel 1992 nel South Dakota con la collaborazione di autentici Sioux e prodotto, fra gli altri, da Robert De Niro, “Thunderheart” si avvale della fotografia di Roger Deakins e della colonna sonora di James Horner. Non conquista alcun premio, ma l’incasso, che sfiora i 23 milioni di dollari, gratifica gli sforzi sostenuti.

“Grey Owl”, produzione anglo-canadese del 1999 con la regia del britannico Richard Attemborough, è un film biografico, dedicato alla figura di Archibald Stansfeld Belaney, nato ad Hastings, in Inghilterra, nel 1888. Dopo avere trascorso la propria vita come Gufo Grigio, membro adottivo della tribù degli Ojibway canadesi, e tenuto conferenze in America ed Europa in difesa dell’ambiente e per la preservazione dei castori minacciati di estinzione, se ne scoprì la vera identità alla sua morte avvenuta nel 1938 in seguito ad una polmonite. Il film di Attemborough ripercorre le tappe principali della sua esistenza, introducendovi naturalmente alcune modifiche dettate da esigenze cinematografiche, ma evidenziando i passaggi salienti della sua opera di ecologista e scrittore. Con la fotografia di Roger Pratt e le musiche di George Fenton, ne nasce un racconto interessante ed originale, mostrando il disagio di Belaney nel momento in cui un giornalista ne scopre la vera identità (nella realtà le cose non andarono in questo modo) cosa che lo spingerà al ritiro definitivo dalla vita pubblica.

“Grey Owl” vince soltanto il Genie Awards attribuito a Renèe April per i migliori costumi. Girato nel Quèbec e nel Saskatchewan canadesi con una spesa di 30 milioni di dollari, non ottiene il successo commerciale che sperava, ma riguardo agli incassi, piuttosto fiacchi nel primo anno di distribuzione, mancano aggiornamenti.

SOPRAVVISSUTI ALLA STORIA

Fra le tante trame originali escogitate dal western contemporaneo non può passare inosservata quella de “L’ultimo cacciatore” – “Last of the Dogmen” (Gli ultimi Soldati-Cane) titolo assai più aderente al contesto narrativo – un film del 1995 poco reclamizzato che avrebbe meritato qualcosa di più.

Diretto da Tab Murphy, autore del soggetto e sceneggiatore, è una sorta di favola drammatica imperniata su una banda di Cheyenne sfuggita dalla caccia dei miliziani di Chivington e dei militari all’epoca del massacro di Sand Creek. Spaventati dalla prospettiva di subire un’altra rappresaglia che avrebbe provocato l’estinzione del gruppo, gli Indiani si sono trasferiti in un’area impervia e isolata delle Montagne Rocciose nel Montana, conservando per più di 100 anni i loro usi e costumi tradizionali, che, mancando i contatti con la civiltà, si sono tramandati senza mutamenti fino ai nostri giorni.

Last of the Dogmen

Lewis Gates (Tom Berenger) collaboratore della polizia alla ricerca di tre criminali evasi, trova le loro tracce e alcuni indizi che lasciano supporre siano stati massacrati da individui selvaggi. Ottenuto l’aiuto dall’antropologa Lillian Sloan (Barbara Hershey) che conosce la lingua base dei Cheyenne, Lewis si avventura nelle montagne insieme a lei e al proprio cane, finendo nelle mani degli Indiani. Con pazienza e cautela e grazie soprattutto alla mediazione della donna, anche Lewis riesce a farsi accettare dalla tribù. Per salvare un guerriero ferito dagli evasi, l’uomo scende fino alla città e acquista della penicillina, mettendo in sospetto lo sceriffo Deegan (Kurtwood Smith) che si lancia al suo inseguimento con una posse di volontari. Alla fine, tutto si risolverà in maniera non cruenta e Lewis riuscirà a convincere gli uomini della legge a desistere dai loro propositi, dopodiché il cacciatore di taglie riprenderà la via delle montagne per tornare fra i Cheyenne, dove lo attende Lillian.

Dunque, un film (scenografia di Karl Walter Lindenlaub; colonna sonora di di David Arnold, famoso per avere musicato alcune avventure di James Bond) che, oltre ad essere sicuramente filo-indiano, contiene molti elementi di novità in un panorama spesso affollato di trame ripetitive e scontate. Nonostante ciò, la critica lo ignora e l’incasso supera a malapena i 7 milioni di dollari, ma tanto non basta a farlo ritenere una produzione secondaria. Nessuno, prima di Murphy, aveva pensato ad un soggetto del genere e il ritrovamento di una banda di Pellirosse appartenenti ad un lontano passato crea tanta suggestione quanto ne susciterebbe la scoperta di Nessie nel Lochness o dei dinosauri in qualche remota vallata della Terra. Come si comporterebbe la gente civilizzata, una volta superato il senso di sgomento, davanti ad una simile eventualità? La reazione potrebbe essere di ostilità, suscitata dall’istinto di difesa, oppure di rispetto e considerazione per un fenomeno che appartiene al patrimonio storico dell’umanità. In tale direzione si muovono sia Lewis Gates che l’antropologa Sloan, che dalla curiosità iniziale passano alla fraternizzazione con un popolo rimasto ai margini della crescita di una nazione per oltre un secolo.

E non è detto che i due protagonisti principali, pur essendo entrambi americani moderni, non ne condividano la scelta dell’isolamento ai margini della società civile.