Gli oscar del cinema western – 20

A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

LA REVISIONE DEL MITO

Difficile stabilire quale, tra i film usciti nel 1972, meriti la palma del migliore, o comunque del più aderente alla dura realtà del West. Anche quell’anno la produzione si mantiene elevata, circa 70 pellicole, ma va tenuto conto che una cinquantina sono di marca italiana o spagnola, con contenuti che si prestano a valutazioni raramente positive. Mentre l’onda del revisionismo penetra intimamente nell’animo dei cineasti americani, la maggior parte dei film europei insiste su situazioni e tematiche, spesso basate sulla comicità (“Continuavano a chiamarlo Trinità”, “I due figli di Trinità”, “Si può fare, amigo” e via dicendo) sui pistoleri in cerca di ricchezza (“Attento Gringo, è tornato Sabata”) rapine e regolamenti di conti (“I bandoleros della dodicesima ora”, “Il grande duello”) che poco o nulla hanno a che vedere con la nuova corrente, assumendo titoli che spesso tolgono in partenza credibilità all’opera. Dopo il giudizio già riportato precedenza da Sam Peckinpah (e dallo stesso Sergio Leone) in merito a tali discutibili percorsi, sembra calzare a pennello anche quello di Howard Hawks “Ce n’erano due o tre con Eastwood, e un paio andarono molto bene, ora sono peggiorati molto. Non li girano più bene. Non sono fatti bene adesso. Non posso stare seduto a guardarli.” (Joseph Mc Bride, “Il cinema secondo Hawks”, Pratiche Editrice, Parma, 1992, p. 143)

Dunque, parlando soltanto dei “buoni” western a stelle e strisce, ci si deve soffermare innanzitutto sulla rivisitazione dei personaggi, degli scenari e delle dinamiche classiche del genere, riconsiderate sotto una nuova luce. Si possono prendere come esempi, 4 pellicole riguardanti aspetti diversi del West: “Corvo Rosso non avrai il mio scalpo”, “Nessuna pietà per Ulzana”, “Fango, sudore e polvere da sparo” e “I Cowboys”. In altri termini, l’epopea dei cacciatori di pellicce, la guerriglia contro gli Apache e la dura vita dei mandriani nella prateria.

Il primo, intitolato “Jeremiah Johnson” nell’edizione originale e diretto da Sydney Pollack, prende spunto dal romanzo “Mountain Man” di Vardis Fisher, ma anche dal testo storico “Crow Killer” di Raymond W. Thorpe e Robert Bunker, senza la pretesa di essere biografico, poiché la reale vicenda vissuta da John Johnson, soprannominato “Mangiafegato”, è assai diversa. Con la sceneggiatura di Edward Anhalt e John Milius e l’ottima fotografica di Duke Callaghan, la storia inizia con l’immagine di Jeremiah Johnson (Robert Redford) reduce dalla Guerra Messicana del 1846-48, che, dopo avere recuperato un fucile Hawken calibro 12 da un mountain man morto, si avventura sulle Montagne Rocciose per trasformarsi in cacciatore. Incontrerà altri trapper, come Del Gue (Stefan Guerasch) Chriss Lapp “Artiglio d’Orso” (Will Geer) e una vedova pazza (Allyn Ann Mc Lerie) che gli lascerà in consegna un figlio muto. Un capo dei Testa Piatta, tribù abbastanza pacifica del Nord-Ovest, gli darà in sposa Cigno Pazzo (Delle Bolton) permettendogli di crearsi una famiglia in una log cabin che il cacciatore costruisce in un posto tranquillo. Tutto procede per il meglio fino al giorno in cui Johnson accetta controvoglia, di guidare una pattuglia militare alla ricerca di una carovana perduta: per abbreviare il percorso, i soldati, guidati da un pastore protestante, transitano per un cimitero dei Crow, i quali attueranno una vendetta nei confronti di Jeremiah, sterminandogli la famiglia. Da questo momento in poi, il trapper si trasforma in uno spietato killer, che fa strage di nemici, fino al giorno in cui sarà il capo Corvo Rosso a proporgli una tregua.

L’accostamento a “Mangiafegato” Johnson – il cui vero nome poteva essere John Garrison, nativo del New Jersey nel 1824 e deceduto in una casa di riposo-ospedale di Santa Monica, in California, nel 1900 – è credibile soltanto nella parte in cui l’uomo esasperato si vendica dei Crow, effettivamente autori dell’uccisione di sua moglie nel 1847. La storia (o la leggenda da lui stesso alimentata) sostiene infatti che ne uccise una trentina, divorandone il fegato che asportava loro con un coltello, ma si tenga conto che il macabro particolare venne diffuso da un giornalista, probabile autore del soprannome di “Mangiafegato”.

Pollack non si cura troppo del mito né delle testimonianze storiche e imbastisce un film robusto e attendibile, calandosi sapientemente nella realtà e nella mentalità dei montanari della prima metà dell’Ottocento. Meno romantico e più pratico de “Il grande cielo” di Howard Hawks, che rimane comunque il capolavoro in assoluto sulla vita dei trapper, offre un quadro perfetto di un uomo solo fra le montagne innevate, alle prese con Indiani ostili – prima i Piedi Neri e poi i Crow – animali feroci e ostacoli naturali, ma anche con gente eccentrica e un po’ squilibrata come Del Gue e Artiglio d’Orso. Johnson è l’ennesimo solitario del cinema western, un uomo che, come recita il motivo sonoro iniziale (le musiche sono di Tim Mc Intire e John Rubinstein) proviene “da nessun posto per andare in nessun luogo.”

Dunque un film ispirato ad un crudo revisionismo, che tuttavia non sconfina quasi mai in scene di violenza gratuita, ed è anche questo uno dei suoi pregi. Magistrale l’interpretazione di Robert Redford. Costato poco più di 3 milioni di dollari, ne realizza addirittura 45 al botteghino, dimostrando il forte interesse di un pubblico probabilmente già stanco di pistoleri e sfide. Incomprensibilmente, nessuna nomination all’Academy Award o al Golden Globe, ma solo una partecipazione al Festival di Cannes del 1972.

CRUDELTA’ E FATALISMO

Pochi film imperniati sulle guerre con gli Indiani possiedono l’intensità e il vigore narrativo di “Ulzana’s Raid” (“Nessuna pietà per Ulzana”) di Robert Aldrich, già celebrato regista de “L’ultimo Apache”. Sceneggiato da Alan Sharp, con la fotografia di Joseph Biroc e la colonna sonora di Frank De Vol, è ambientato nelle aride solitudini del Sud-Ovest, dove una piccola banda di Chircahua Apache fuggita dalla riserva sotto la guida di Ulzana (Joaquìn Martinez) imperversa contro gli insediamenti colonici, compiendo ogni genere di atrocità, dall’orrenda tortura inflitta ad un uomo, alla violenza sessuale commessa su sua moglie.

Al suo inseguimento viene inviato un plotone di soldati comandati da un pivello, l’inesperto tenente De Buin ( Bruce Davison) a cui fanno da guida l’Apache Ke-ni-tay (Jorge Luke) cugino di Ulzana, e l’anziano scout Mc Intosh ( Burt Lancaster). Il film è ricco di colpi di scena, ma anche di approfonditi dialoghi fra gli inseguitori dei predoni, che mettono in luce lo sgomento del giovane ufficiale e il rassegnato atteggiamento di Mc Intosh, conoscitore degli Indiani quanto basta a poterne tracciare la filosofia di comportamento, confortato in ciò dal parere di Ke-ni-tay. Dopo una serie di fallimenti, finalmente i soldati riescono a far cadere in trappola gli Apache ostili e toccherà alla guida indiana uccidere un Ulzana che rinuncia a battersi, intonando il canto di morte perchè convinto che la sua strada sia giunta alla fine. Quanto a MacIntosh, ferito in più parti, chiede di essere abbandonato nel luogo dove è caduto, perché, dice lui stesso “non arriverei vivo fino a quel carro.” Il suo ultimo gesto, mentre la colonna si allontana, è quello di arrotolarsi una sigaretta che forse non farà neppure in tempo a fumare.

Mentre il ruolo di Lancaster è, come di consueto, interpretato con grande abilità professionale, la figura più interessante sembra essere quella della guida Ke-ni-tay, un giovane guerriero di bell’aspetto che spiega la rabbia del cugino ribelle – evaso dalla riserva per avere “nuovi odori nel naso” – con una frase che rasenta la battuta: “Mia moglie, bella. Sua moglie, non bella.” Meno convincente quando tenta di chiarire all’esterrefatto tenente De Buin il motivo delle sadiche torture inflitte dagli Apache alle loro vittime, accanendosi sui maschi adulti, perché donne e bambini e non possiedono la “forza” di cui il guerriero intende impossessarsi scannando il suo nemico. Purtroppo la storia, quella vera, smentisce simili affermazioni sia per quanto riguarda gli Apache che le altre tribù in conflitto sia fra di loro che con i Bianchi.

Discutibile l’accostamento dichiarato dallo stesso regista con il conflitto americano contro i Vietcong: “Lo sceneggiatore Sharp, Lancaster ed io credevamo totalmente al parallelo con il Vietnam” (Viganò, op. cit., p. 184). Se, sotto certi aspetti, si possono individuare punti di contatto fra i due tipi di guerra (in tal caso, ve ne sarebbero molti di più in “Tamburi lontani” di Raoul Walsh, ambientato fra gli acquitrini della Florida) questi consistono nell’efferatezza di alcune azioni, nell’impreparazione di certi ufficiali freschi d’accademia e nelle violenze perpetrate sui civili. Ogni altro paragone può essere soltanto dettato da motivazioni ideologiche, che vanno ben oltre la realtà del luogo in cui si svolge la vicenda. Gli Apache non combattevano per difendere una patria, né per conquistarne un’altra – come fecero i Vietcong di Ho-Chi-Minh invadendo il Vietnam del Sud – bensì difendevano un costume di vita. La loro patria era il luogo dove si accampavano temporaneamente; i nemici da combattere, erano tanto gli Americani, quanto i Messicani, gli Yaqui, i Pima, i Papago, i Comanche e i Navajo. Soltanto la figura di Ulzana ha riferimenti storici, trattandosi di un capo-guerriero dei Chiricahua nato intorno al 1821 (nomi tribali probabili: Johlsanny o Ulsanneh) autore di una razzia costata 38 morti agli Americani e arresosi nel 1886. Deportato insieme ad altri 91 contribali dapprima in Florida e poi in Alabama, fu poi trasferito a Fort Sill, Oklahoma, dove il ribelle si spense nel 1909, dieci mesi dopo la morte di Geronimo.

Licenze storiche a parte, “Nessuna pietà per Ulzana” si può considerare una tappa basilare del cinema revisionista, perché presenta la Frontiera di fine Ottocento nella sua vera dimensione, popolata da uomini che ne accettano le spietate regole con un fatalismo disarmante, anche quando assumano gli aspetti più raccapriccianti. Come afferma l’esploratore McIntosh, “non si può odiare il deserto perché non c’è l’acqua.”

Sorprende invece che il film sia stato scarsamente considerato dalla critica ufficiale e non abbia avuto accesso ad alcun premio rappresentativo. Ha ragione Paolo Mereghetti nel sostenere che “Nessuna pietà per Ulzana” è un film “molto sottovalutato, uno dei western più belli di tutto il decennio.” (Paolo Mereghetti, “Il Mereghetti. Dizionario dei film 2008”, Baldini, Castoldi, Dalai Editore, Milano, 2007, p. 1970) anche per le ottime riprese nelle desertiche aree dell’Arizona e del Nevada. Ancora più incomprensibile il modesto incasso che il film è riuscito ad ottenere, dopo avere speso circa 3 milioni per la sua realizzazione.

COWBOY, COWBOY!

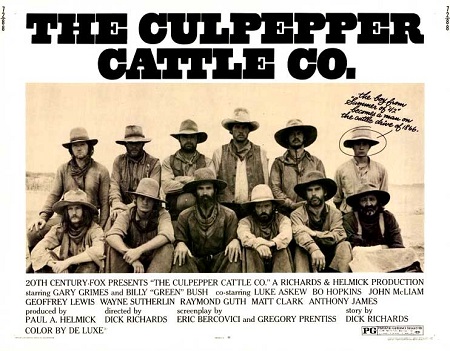

Il grande ritorno che i veri appassionati del western si aspettavano era senz’altro quello della figura più caratteristica dell’intera storia del West: il cowboy, buckaroo nella versione gergale derivata dallo spagnolo vaquero. Nel 1972 escono due film celebrativi del personaggio, entrambi drammatici e avvincenti: “Fango, sudore e polvere da sparo” (“The Culpepper Cattle Company” nell’originale) diretto dal bravissimo Dick Richards, con la sceneggiatura di Eric Bercovici e Gregory Prentiss, la fotografia di Ralph Woolsey e Lawrence Williams e le musiche di Tom Scott e Jerry Goldsmith.

Alla maggior parte del pubblico tutti questi nomi non dicono nulla, se non quello di Goldsmith, autore di colonne sonore di parecchi film di successo (“Gremlins”, “Rambo” e Rambo 2” e molti altri, fra i quali è opportuno ricordare anche il contemporary western “Solo sotto le stelle”) nonché della sigla della serie di fantascienza “Ai confini della realtà”. Anche fra gli attori, non tutti sono conosciuti al grande pubblico: Luke Askew (Luke) Gary Grimes (Ben Mockridge) Billy Green Bush (Frank Culpepper) Bo Hoskins (Dixie Brick) Geoffrey Lewis (Russ). La location del film – che in Italia traduce letteralmente il titolo dato dalla distribuzione in Australia – è fra il Texas e il Colorado; l’ambiente è quello arido e polveroso delle praterie; l’epoca il 1866, nel momento in cui i trasferimenti delle mandrie di bestiame svolgevano ancora un ruolo preponderante nello sviluppo del West.

Ben Mockridge, un giovane di appena 16 anni che vuole crescere in fretta, acquista una pistola e si aggrega come aiuto cuoco ad una compagnia di mandriani capeggiata da Frank Culpepper per condurre dei bovini a Fort Lewis, nel Colorado. Il capo della spedizione, dopo avere perduto quattro uomini in una sparatoria con dei banditi, incarica Ben di andargliene a reclutare altrettanti in un villaggio, ma il ragazzo si fa derubare del cavallo da alcuni malviventi lungo il tragitto. Saranno i quattro uomini da lui ingaggiati a sorprendere i ladri, uccidendoli e recuperando il cavallo di Mockridge. Ma le sventure dell’apprendista cowboy non sono finite, perché, mentre svolge un turno di guardia, viene sorpreso e malmenato da un’altra banda di ladri, che se la svignano con tutti i cavalli. La resa di conti avviene più tardi in un saloon, dove i mandriani ingaggiano uno scontro a fuoco con i fuorilegge e Ben uccide il suo primo uomo.

Il viaggio si conclude con un nuovo ostacolo, quando un certo Pierce si oppone all’uso dei pascoli da parte della compagnia di Culpepper, minacciando anche una carovana di pacifici Mormoni. Alla fine Ben e alcuni mandriani affrontano con le armi il prepotente ranchero e i suoi sgherri, provocando la morte di quasi tutti i contendenti. Ben Mockridge, inorridito da tanto sangue, rinuncia alla sua carriera da cowboy buttando via la pistola, tema che verrà ripreso vent’anni più tardi da Clint Eastwood ne “Gli spietati”, con riferimento alla figura di Schofield Kid.

“Fango, sudore e polvere da sparo” è decisamente un western da cineteca sul cui valore una critica poco attenta sorvola negligentemente. Poco reclamizzato al punto da passare quasi inosservato in alcuni Paesi, recupera a malapena i soldi spesi, rifacendosi parzialmente più avanti con i noleggi. Dell’intero cast, soltanto Prentiss e Bergovici, autori insieme a Richards della sceneggiatura, ottengono una nomination dalla Writers Guild of America, ma tutto ciò non deve suscitare meraviglia, visto il destino di molti altri western di grande levatura praticamente ignorati.

Una sorte più o meno identica ha il film di Mark Rydell “The Cowboys”, che tuttavia può accampare meno pretese del primo. Il suo punto di forza è soprattutto, in un cast di attori e caratteristi sterminato, la presenza di John Wayne, non ancora giunto al definitivo declino e ringalluzzito dall’Oscar alla carriera conseguito tre anni prima. Narra di un attempato ranchero (Will Andersen) che, trovatosi senza mandriani, deve rivolgersi ad una scuola per ingaggiare degli adolescenti ai quali spera di insegnare in fretta il mestiere per condurre il bestiame a Belle Fourche, nel South Dakota.

Con le sue solite maniere sbrigative e un po’ rozze, si presenta in aula e chiede di parlare alla scolaresca. L’improvvisazione che contraddistingue l’attore da decenni sfocia subito in una battuta auto-ironica. All’insegnante che gli chiede se intenda rivolgersi anche alle alunne, risponde, consapevole della propria età avanzata: “Non ho più niente da dire alle ragazze!”

Nonostante le difficoltà, l’allevatore riesce ad ingaggiare 11 ragazzini, che durante il viaggio si trasformeranno rapidamente, mediante una serie di esperienze – assaggiando del whisky e facendo conoscenza con le ragazze più adulte di un bordello itinerante – in giovani saldi e determinati. La scuola di vita trasmessa loro da Andersen, dal cuoco nero Jebediah Nightlinger (Roscoe Lee Brown) e dal mulatto Cimarrron (A. Martinez) ne fa dei veri uomini, pronti ad impugnare le armi contro i fuorilegge che uccidono il vecchio allevatore (Wayne che muore in un film è una rarità) dopo che questi si è battuto coraggiosamente ai limiti delle proprie possibilità.

“I Cowboys” è un film crepuscolare, nostalgico se guardato con gli occhi di Wayne e Brown, ma con uno spiraglio di speranza verso le nuove generazioni, che sapranno dimostrarsi degne eredi dei loro predecessori.

L’incasso supera i 7 milioni e mezzo di dollari soltanto nel Nord America (spesa per la produzione: 6 milioni) la critica è avara come accaduto spesso in passato, ma nel 1974 il soggetto portato sugli schermi da Rydell diventa una serie televisiva, interpretata da alcuni attori del film, ridotta a 13 episodi probabilmente perché non abbastanza seguita.