A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

SOLITARI ED EMARGINATI

Gli uomini solitari della favola western, talvolta degli emarginati e bistrattati, possono essere indistintamente di razza bianca, rossa oppure meticcia, come dimostrano i film “Il solitario di Rio Grande”, “Chato” e “Io sono Valdez”, tutti prodotti nel medesimo anno.

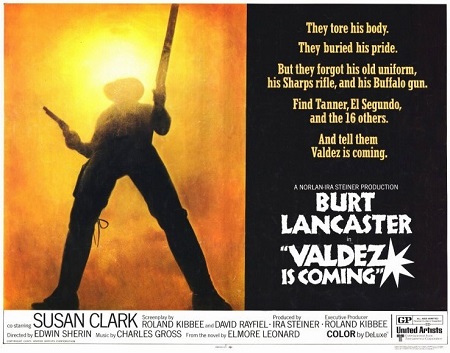

Il più notevole di questi è quasi certamente “Valdez is Coming” diretto da Edwin Sherin, ricavato dal romanzo omonimo (inizialmente un racconto, poi trasformato dallo stesso autore) del famoso Elmore Leonard.

Il film, girato in Spagna da una produzione americana, ricalca abbastanza fedelmente la trama del libro, raccontando del vicesceriffo messicano Robert “Bob” Valdez (Burt Lancaster) che chiede al ricco allevatore Frank Tanner (Jon Cypher) un risarcimento per la vedova indiana di un afro-americano da lui ucciso per errore. Poiché il prepotente ranchero lo fa scacciare in malo modo dai suoi uomini (Valdez viene legato ad una croce e mandato via a pedate) l’uomo della legge abbandona il suo atteggiamento mite e conciliante per riassumere l’antico ruolo di combattente: infatti, una fotografia documenta il suo passato di esploratore dell’esercito durante le campagne contro gli Apache.

Indossata l’antica divisa e armatosi fino ai denti, irrompe di notte nella casa di Tanner e gli rapisce la compagna Gay Erin (Susan Clark) portandola con sé sulle montagne come ostaggio. Inizia così un lungo inseguimento condotto dallo stesso Tanner e dai suoi uomini, quasi tutti messicani comandati da El Segundo (Barton Heyman). Valdez ne uccide addirittura 11, cinque dei quali da notevole distanza servendosi di un fucile Sharps da bisonti e vive alcuni giorni con la donna, che finisce per innamorarsi di lui. Quando finalmente si arriva al confronto finale con Tanner, dopo che il fuggiasco e Gay sono stati catturati, El Segundo, rifiutando gli ordini del suo padrone che gli ordina di uccidere il prigioniero per riprendersi la compagna – “Non è la mia donna” risponde il Messicano – chiede ai propri uomini di tornarsene a casa. Quando uno di essi gli rammenta in spagnolo: “Lavoriamo per il signor Tanner”, il loro capoccia, ammirato dal coraggio e dall’abilità di Valdez, gli risponde seccamente: “No màs! Non più!”. La sequenza del duello finale non viene mostrata, ma solo significativamente rievocata nelle parole di Valdez: “Non ti avrei ucciso, signor Tanner: per me eri già morto!”

La dinamica e soprattutto i dialoghi di questo film mostrano di avere assorbito parecchio dallo spaghetti western. Le scene di violenza non mancano – un Messicano che ha dato ospitalità a Valdez viene picchiato e ferito, sua figlia subisce l’oltraggio sessuale – ma sono funzionali alla trama e non vanno oltre lo stretto necessario. Il comportamento del vicesceriffo è spinto, più che dal desiderio di vendetta, dal senso di giustizia.

La donna rapita nasconde un segreto atroce, quello di avere ucciso il marito legittimo prima di mettersi insieme a Tanner; la figura del Messicano – El Segundo – al servizio di un uomo tracotante, rivela dignità e senso dell’onore quando tratta Valdez, suo connazionale, con il rispetto che si deve ad un uomo coraggioso e leale. La critica non si mostrò purtroppo favorevole e una rivista di cinema americana definì il film, girato in Spagna, troppo “lento e discontinuo”, accusa poco rispondente al vero. La recitazione degli attori è comunque impeccabile.

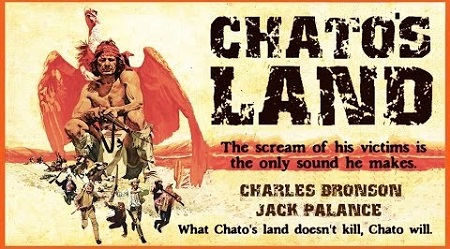

Vendicatore esasperato è invece Chato, protagonista di “Chato’s Land” (La terra di Chato, titolo più attinente di quello italiano) che vede Charles Bronson nei panni di un mezzosangue accusato di avere ucciso uno sceriffo. Diretto da Michael Winner, con la sceneggiatura di Gerald Wilson, autore anche del soggetto, la fotografia di Robert Paynter e la musica del quotato Jerry Fielding, è un lavoro discreto fortemente intriso di connotazioni razziali.

Chato deve fuggire nella propria terra perché un gruppo di giustizialisti xenofobi, guidati dal fanatico ex capitano sudista Quincey Whitmore (Jack Palance) lo insegue per linciarlo. Per attirarlo in trappola gli violentano la moglie e gli uccidono un amico, inducendo il fuggitivo a cambiare strategia: se fino a quel momento ha pensato soltanto a mettersi in salvo, cercando di raggiungere il Messico, da ora si trasforma in uno spietato killer, che non dà tregua alla banda di Whitmore, sterminandone i componenti uno dopo l’altro. L’ultimo superstite del gruppo, viene risparmiato dal guerriero di sangue apache, ma per il solo motivo che sarà il deserto a decretarne l’inevitabile fine.

In sostanza, il regista Winner riesce ad offrire al pubblico una storia ben congegnata, presentando i Bianchi come invasori e persecutori (qualche critico vi aggiunge i soliti, improbabili accostamenti alla guerra del Vietnam) e l’Indiano come una vittima, che tuttavia uccide soltanto quando vi è costretto.

Il personaggio di Chato può riportare alla memoria il Massai de “L’ultimo Apache”, ma anche il Kataua de “La notte dell’agguato”, sebbene in realtà non sia né l’uno, né l’altro. E’ semplicemente un meticcio, più pellerossa che bianco, che deve fare i conti con il dissennato razzismo della gente che ha occupato la sua terra e il revanscismo di un ufficiale che a distanza di tempo non ha digerito la sconfitta del Sud.

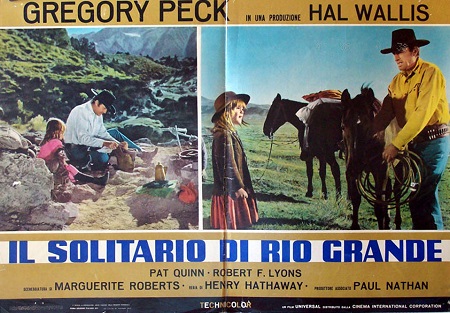

Con “Il solitario di Rio Grande” (“Shoot Out”) Henry Hathaway presenta invece la storia di una vendetta alla quale il protagonista Clay Lomax (Gregory Peck) un ex bandito uscito di prigione, potrebbe rinunciare dopo il casuale ritrovamento della figlioletta Decky (Dawn Lyn). Il suo antico socio di malefatte, Sam Foley (James Gregory) che gli sparò alla schiena dopo una rapina per tenersi l’intero bottino, lo fa cercare non appena sa della sua scarcerazione, esasperandolo al punto da costringerlo a sterminare i sicari messi sulle sue tracce.

La reazione dell’ex recluso si manifesta quando la banda mette a soqquadro la casa della vedova Juliana Farrell (Pat Quinn) presso la quale Clay e la bambina hanno trovato ospitalità in una notte di tempesta. Le atrocità che i banditi stanno per commettere nella casa, scatenano la rabbia furibonda dell’ex fuorilegge, che alla fine avrà ragione sia di loro che del socio traditore Foley. Costato poco più di un milione di dollari, il film raccolse solo critiche e il “Los Angeles Times” lo considerò un passo falso nella carriera di Peck. Peraltro, la scena dell’irruzione dei banditi nella casa della Farrell ricalca quella di “Costretto ad uccidere”, prodotto tre anni prima. Buona la fotografia di Earl Rath e la sceneggiatura di Marguerite Roberts, ma al film manca qualcosa per potersi definire un buon western e alcune sequenze – quella del bandito che colpisce un bicchierino posto sul capo della bambina e di Clay che ripete la medesima operazione con Foley nel finale – peccano di esagerazione e risultano troppo inclini al sadismo.

La parte di Gregory Peck sembra di ordinaria amministrazione e non è certo questo il suo miglior lavoro.

AMICI PER LA PELLE

Il 1971 è l’anno di due western abbastanza inconsueti, che recano rispettivamente la firma di Peter Fonda (protagonista di “Easy Rider” sotto la regia di Dennis Hopper) con “Il ritorno di Harry Collings” e “I compari”, diretto da Robert Altman. Da queste due pellicole emerge chiaramente che il genere ha imboccato una sua strada “impegnata”, lasciando da parte sparatorie e pistoleri per ripiegare sulla gente comune, che si ritaglia il proprio ruolo di protagonista del West. Il polo di attrazione per lo spettatore non è più il massacro o la sfida fra professionisti della pistola, ma l’indagine sulla psicologia di personaggi ordinari, vagabondi che tornano a casa (“Il ritorno di Harry Collings”) o tentati imprenditori in una cittadina mineraria (“I compari”). Purtroppo l’accoglienza nelle sale non è delle migliori, almeno per il film di Fonda, mentre Altman riesce a superare gli 8 milioni di dollari di incasso, pur senza sfondare il muro di indifferenza della critica.

“The Hired Hand” (“Il ritorno di Harry Collings”) è atipico e originale al punto di meritarsi la definizione di “hippie western”, per la sceneggiatura che richiama vagamente quella di “Easy Rider”, curata questa volta da Alan Sharp, con la bella fotografia di Vilmos Zsigmond e la musica di Bruce Langhorne. Gli interpreti principali sono lo stesso Peter Fonda (Harry Collings) Verna Bloom (Hannah Collings, la moglie) Warren Oates (Arch Harris, amico di Harry) e Robert Pratt (Dan Griffen, un compagno dei due vagabondi ucciso dai banditi). Il film inizia con una sparatoria fra i due amici e un gruppo di fuorilegge, prosegue con una lentezza quasi esasperante fino al ritorno a casa di Harry, dopo sette anni di lontananza. La moglie Hannah, che vive con la figlia Janey (Megan Denver) concede ospitalità sia al coniuge che ad Arch, mettendo loro a disposizione un fienile per trascorrervi la notte, senza alcuna intenzione di rimettersi insieme al marito. Invece la coppia ritrova un feeling che convincerà Harry a rimanere per occuparsi della fattoria e della figlia ancora bambina. I suoi buoni propositi vengono fatti cadere da una banda di delinquenti. Quando gli giunge la notizia che Arch è tenuto in ostaggio dai banditi – che gli mandano un dito mozzato dell’uomo – Harry prende la decisione dolorosa ma necessaria di tentare di liberare l’amico.

La conclusione è tragica. Collings viene ucciso e toccherà al suo compagno di avventure prendersi cura di Hannah e della figlia. Come si è anticipato, la critica è piuttosto severa nei confronti di Peter Fonda, che riesce a strappare soltanto qualche elogio per il suo film, costato meno di 1 milione di dollari peraltro recuperati con difficoltà ai botteghini. Fra le poche valutazioni positive, vi è il commento del noto critico Jay Cocks, che definisce “Il ritorno di Harry Collings un “buon western elegiaco”. In effetti il film non è mai noioso nonostante una certa staticità dell’azione e la colonna sonora, eseguita con banjo, chitarra e violino, rievoca atmosfere da profondo Sud.

“I compari” (“Mr. McCabe and Mrs. Miller”, ricavato dal romanzo “Mc Cabe” di Edmund Naughton del 1959) somiglia nell’impostazione ad altri lavori del regista Robert Altman, che sembra detestare, anche nell’ambientazione, il western tradizionale: infatti viene girato a Vancouver, in uno scenario innevato che fa da contorno ad una comunità di minatori, impegnati nel 1902 a scavare zinco nell’immaginaria località californiana di Prebiterian Church. Quando arriva John Mc Cabe (Warren Beatty) il solitario di sempre del quale si ignorano sia la provenienza che la personalità, la quotidiana routine viene spezzata dal suo progetto “imprenditoriale”, che è quello di mettere in piedi un bordello.

A complicare le cose, dopo un momentaneo accordo, si inseriranno la signora Constance Miller (Julie Christie) che intende fare la tenutaria del postribolo, ma ancora di più la pretesa della compagnia mineraria di rilevare quell’attività. Tutto si conclude in modo drammatico con una sparatoria nella neve fra Mc Cabe – che soccombe a causa delle ferite – e i sicari della compagnia, mentre Constance è sdraiata in un letto in preda agli effetti del’oppio. E’ la sconfessione, tanto cara ad Altman, del West leggendario in un film da lui stesso sceneggiato, con la bellissima fotografia di Vilmos Zsigmond e le musiche di Leonard Cohen. Ricco di colore e di situazioni piacevoli e a volte comiche, racconta una storia di bassa umanità, maschilista e prepotente, nella quale è difficile rinvenire qualche buona qualità.

Sottovalutato al momento della sua distribuzione, nonostante gli ottimi incassi realizzati e la nomination all’Oscar per Julie Christie quale miglior attrice, “I compari” ha ottenuto in seguito i meritati riconoscimenti e nel 2010 è stato inserito nel National Film Registry dalla Biblioteca del Congresso. Notevole la colonna sonora di Leonard Cohen, che in un primo tempo aveva addirittura disprezzato e denigrato il film, scusandosi poi con Altman dopo averlo rivisto più attentamente.