Gli oscar del cinema western – 14

A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

LE PISTOLE CANTANO ANCORA

Nel 1966 sono ancora le pistole a tenere desta l’attenzione del pubblico, qualche volta con trame di tutto rispetto, ma è lo spaghetti western ad invadere gli schermi: infatti ne vengono girati 21, pari al 35% della produzione di quell’anno.

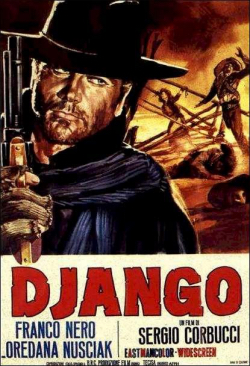

Fra i più degni di nota, “Il buono, il brutto, il cattivo” di Leone, con i soliti Clint Eastwood e Lee Van Cleef affiancati dall’istrionico Eli Wallach; “Django”, diretto da Duccio Tessari e interpretato da Franco Nero; “La resa dei conti” di Sergio Sollima; “Johnny Oro” di Sergio Corbucci e “Arizona Colt” di Michele Lupo.

Spietato il giudizio della critica su alcuni di essi, particolarmente da parte di Sergio Leone: “Quanto a questi western ‘intelligenti’, ho visto un solo film di Sollima, ‘La resa dei conti’, il cui titolo è stato suggerito da me: l’ho preso da un tema musicale di Morricone. Un bellissimo soggetto di Franco Solinas, rovinato completamente da un film banale e stupido. Insomma io, di questi film, ne penso molto male.” (Moscati, op. cit., pp. 69-70).

Django, 1966

Django, 1966

Il western italiano del 1966 gravita soprattutto intorno a due titoli. Il primo è il completamento della “Trilogia del dollaro” da parte di Sergio Leone, che realizza “Il buono, il brutto, il cattivo”, trasferendo l’ambientazione agli scenari della Guerra Civile, che fanno da sfondo alla narrazione. La trama si fonda infatti su una coppia di cacciatori di ricchezza – “Il Biondo” (Eastwood”) e “Tuco” (Eli Wallach) contrastati dal cattivo “Sentenza” (Lee Van Cleef). Avvincente e a tratti molto spettacolare, con una colonna sonora che soltanto Ennio Morricone avrebbe saputo elaborare in maniera tanto aderente, presenta tuttavia i difetti comuni a molti western caserecci. Le esagerazioni con fucili e pistole non mancano – Il Biondo che deve colpire la corda su cui sta per essere impiccato il compare Tuco, da lui consegnato, con il suo consenso, alle autorità per intascare la taglia– come pure le scene di massacro fra Nordisti e Sudisti per conquistare un ponte, che alla fine i due soci faranno saltare con la dinamite. Altre sequenze, come quella della marcia nel deserto di Tuco e del Biondo, hanno tempi eccessivamente dilatati, ai limiti della sopportazione degli spettatori meno pazienti. In Italia, come si è detto in precedenza, gli incassi registrano la prima, seppure modesta, flessione dopo i primi due film della trilogia e lo stesso Leone comincia a capire che il filone ha iniziato il suo declino. “La storia” commenta Massimo Moscati in un saggio “in realtà è ben poca cosa. In pratica si poggia su un pretesto piuttosto sfruttato: la ricerca di un tesoro da parte di tre uomini“ (Moscati, op. cit., p. 39).

“Django”, diretto da Sergio Corbucci, riesce addirittura ad inasprire un contesto che ad una parte del pubblico cominciava a dare fastidio, mantenendo sostanzialmente lo schema di “Per un pugno di dollari” con due fazioni in lotta fra loro e il misterioso straniero che viene a trovarsi nel mezzo della contesa. L’ambiente, una cittadina di confine tanto per cambiare, è sporco e fangoso, la sua gente disperata, rassegnata e in buona parte debosciata. Il nuovo arrivato, che si trascina dietro una cassa da morto di un quintale senza l’ausilio di un cavallo o di un mulo, copia le caratteristiche di Eastwood nel film leoniano d’esordio: un uomo di cui si ignorano le origini, taciturno e dagli occhi chiari, che nasconde una mitragliatrice nella bara. Attenzione, però: non si tratta di una Gatling, già in uso a quell’epoca, bensì di un perfezionato modello che verrà inventato almeno trent’anni dopo e non è questa l’unica contraddizione del film. L’individuo, dal nome addirittura slavo (Django) interpretato da Franco Nero, promette ad una donna che si ritroveranno a Tombstone, in Arizona, città che a quei tempi non era stata ancora neppure concepita. Ultima “originalità”, a Django vengono maciullate le mani – scena già molto sfruttata dal western hollywoodiano, da “L’uomo di Laramie” a “Ultima notte a Warlock” e da quello italiano in “Per un pugno di dollari” – affinchè non possa più servirsi delle sue pistole, ma poiché i miracoli succedevano anche nel West, qualche Santo gli fa recuperare l’uso degli arti in tempo per battersi vittoriosamente con i rivali. Perfetta l’interpretazione di Franco Nero, ma al vero appassionato di western il film non offre altro che una scenografia deprimente e una trama scontata.

Le Colt cantarono la morte e fu tempo di massacro

Il “massacro” del genere prosegue con titolacci quali “Le Colt cantarono la morte e fu tempo di massacro” di Lucio Fulci, “Cinque dollari per Ringo” di Ignacio C. Iquino (coproduzione italo-spagnola) “Degueyo” (sic) di Giuseppe Vari, “La spietata Colt del Gringo” di Josè Luis Madrid e via dicendo. Se il western americano si era lasciato, fino a quel momento, influenzare dalla leggenda, il filone nazionale sembra seguire una strada tutta sua, che gira sempre più al largo dai sentieri del West, guidata quasi esclusivamente dall’eco degli spari, confermando il sospetto che il western non abbia mai realmente attraversato l’oceano. Per fortuna il genere hollywoodiano è ancora vivo e vegeto e riesce a riportare l’interesse delle platee nei luoghi che hanno assaggiato la vera storia della Frontiera, seppure cedendo in qualche misura all’influenza esercitata dal filone europeo.

“El Dorado”, diretto da Howard Hawks, pur essendo una sorta di remake di “Un dollaro d’onore” dello stesso regista, può avanzare delle pretese, presentando personaggi che hanno molto in comune con quelli del successo precedente, dallo sceriffo alcolizzato J.P. Harrah (Robert Mitchum) al vecchio Bull (Arthur Hunnicut) al cattivo Bart Jason (Edward Asner). John Wayne assume i panni del pistolero professionista Cole Thornton, mentre la componente femminile è rappresentata principalmente da Maudie (Charlene Holt). La sceneggiatura è di Leigh Brackett, la colonna sonora di Nelson Riddle. Il film segue la falsariga di “Un dollaro d’onore”, impegnando lo sceriffo Harrah, Cole Thornton, Bull e il giovane inesperto “Mississippi” (James Caan) contro il tirannico allevatore Bart Jason e la sua banda, che alla fine verranno sgominati a suon di revolverate.

Una storia di vendetta tiene in piedi “Nevada Smith” di Henry Hathaway, spingendo Max “Nevada” Smith (Steve Mc Queen) ad inseguire un gruppo di fuorilegge colpevoli dell’omicidio di una coppia. Il giustiziere, salvato ad un certo punto dagli Indiani che lo ospitano nel loro villaggio, riuscirà a liberarsi di un paio di banditi, rinunciando a completare la sua opera quando ha la possibilità di eliminare anche il terzo.

Nevada Smith

Un giovane regista newyorkese di 33 anni, Monte Hellman, si avventura nel western con due pellicole che acquisteranno peso soltanto negli anni successivi: “La sparatoria”, con Jack Nicholson, Warren Oates e Millie Perkins, dopo avere diretto l’anno precedente “Le colline blu”, quasi con gli stessi attori protagonisti. In un primo momento, entrambi – costati circa 75.000 dollari ciascuno e girati nei deserti montagnosi dell’Utah – sembrano film che si allineano alla media, ma dopo una visione accurata se ne possono cogliere le peculiarità. Fra l’altro, per “La sparatoria” Hellman si preoccupò di far adottare dai personaggi un linguaggio il più possibile autentico riguardo al contesto in cui veniva ambientata, rispettando certe terminologie proprie del vecchio West. Mentre “Le colline blu” segue le vicende di due cowboy incappati malauguratamente in una banda di rapinatori, il secondo film sconfina in una dimensione quasi irreale: il viaggio nel deserto di Willett Gashade (Warren Oates) del giovane Coley (Will Hutchins) e di una misteriosa donna (Millie Perkins) ai quali si aggrega un pistolero sadico di nome Billy Spear (Nicholson) verso una mèta che ha in serbo molte sorprese. Neppure nello scontro a fuoco finale di questa pellicola, tutto sommato povera d’azione, è possibile scoprire chi ne sia uscito vincitore: in tal modo il western si ammanta di mistero, collocando il film – unico riconoscimento al Montreal World Film Festival nel 1967 insieme a “Le colline blu” – in un’area indefinita che soltanto parzialmente si ricollega al genere tradizionale.

AVVENTURE OLTRE IL CONFINE

Il Messico ebbe sempre una parte importante nella letteratura e nel cinema western, basti pensare a capolavori letterari come “Il tesoro della Sierra Madre” di Berick Traven, da cui fu ricavato il celebre film omonimo, diretto da John Huston nel 1948 e vincitore di 3 Oscar, del quale si parlerà più diffusamente nell’ultima parte del presente saggio, a proposito del contemporary western. Messicana è anche l’ambientazione, in tutto o in parte, di diversi altri film, quali “Vera Cruz” e “I due volti della vendetta” per citarne un paio molto noti e “Bandido” di Richard Fleischer, del 1956.

The Appaloosa, 1966

Nel 1966 il regista Sidney J. Furie dirige “The Appaloosa” (distribuito in Italia come “A sud-ovest di Sonora”) con Marlon Brando, Anjanette Comer e John Saxon, storia di un ex cacciatore (Marlon Brando, nella parte di Matt Fletcher) che, tornato alla propria famiglia adottiva sul confine con la Sonora per avviare un allevamento di cavalli , si vede rubare il mustang da un gruppo di Messicani che obbediscono agli ordini del perfido – e perverso – Chuy Medina (Saxon). Per niente disposto a rinunciare al suo progetto, Matt (Mateo nella versione italiana) attraversa la frontiera, andando incontro ad un sacco di guai, perché Trini (Anjanette Comer) l’amante di Medina, lo accusa di averla importunata, scatenando l’ira del bandito. Dopo aver subito un pestaggio ed essere stato rispedito oltre confine, l’uomo ritorna in Messico e finisce nuovamente nelle mani dello spietato fuorilegge, che lo sfiderà a braccio di ferro, battendolo e facendolo morsicare da uno scorpione velenoso. Accortosi che la ragazza manifesta un debole per lui, essendo stata venduta a Medina controvoglia quando aveva soltanto 15 anni, Matt fugge insieme a lei dopo essersi ripreso dall’avvelenamento, inseguito dagli uomini del suo nemico. Nel confronto finale fra l’Americano e Medina, sostenuto in un bosco a colpi di Winchester, sarà Matt a prevalere, uccidendo l’avversario per riattraversare il confine insieme a Trini, ormai innamorata di lui, e il ritrovato appaloosa. In conclusione, una bella vicenda a lieto fine, che non manca di azione e di suspense e lascia decisamente appagato anche lo spettatore più romantico. Un particolare è degno di nota: le inquadrature insistite tipiche dello spaghetti-western, segno che anche il canadese Furie ne ha sentito l’influsso. L’incasso non è esaltante, ma la critica si accorge del film, candidando John Saxon (italo-americano di Brooklyn, il cui vero nome è Carmine Orrico) al Golden Globe quale miglior attore non protagonista, ma senza attribuirgli il premio. Successivamente la Western Heritage Awards conferisce un premio speciale al regista, allo stesso Saxon, alla bellissima Anjanette Comer e a Brando.

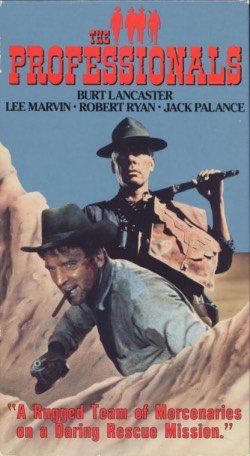

Altrettanto cruento e maggiormente ricco d’azione è invece “The Professionals” (“I professionisti”) di Richard Brooks, basato su un soggetto di Frank O’Rourke, già autore di “Bravados”. Per questo film, Brooks, che è anche produttore e sceneggiatore, mette insieme un cast da fare invidia a qualsiasi altro regista: Lee Marvin (Henry “Rico” Fardan) Burt Lancaster (Bill Dolworth) Robert Ryan (Hans Ehrengard) Woody Strode (Jake Sharp) un quartetto di Americanos ingaggiati dal magnate texano Grant (Ralph Bellamy) per riportargli la moglie Maria (Claudia Cardinale) rapita dal guerrigliero Jesus Raza (Jack Palance) e ritenuta sua prigioniera nel Messico. Completano il quadro Marie Gomez (Ciquita) Joe De Santis (Ortega) e Rafael Bertrand (Fierro). La vicenda ha un finale a sorpresa, ma non troppo: dopo aver catturato Raza e riportata la donna al marito legittimo, i “professionisti” restituiscono la libertà ad entrambi, avendo preso atto che Maria è innamorata del guerrigliero da molto tempo prima di sposare Grant e lo ha seguito di sua spontanea volontà. Al magnate non rimane che arrendersi, con la magra consolazione di avere risparmiato il compenso pattuito con “Rico” Fardan & compagnia.

Altrettanto cruento e maggiormente ricco d’azione è invece “The Professionals” (“I professionisti”) di Richard Brooks, basato su un soggetto di Frank O’Rourke, già autore di “Bravados”. Per questo film, Brooks, che è anche produttore e sceneggiatore, mette insieme un cast da fare invidia a qualsiasi altro regista: Lee Marvin (Henry “Rico” Fardan) Burt Lancaster (Bill Dolworth) Robert Ryan (Hans Ehrengard) Woody Strode (Jake Sharp) un quartetto di Americanos ingaggiati dal magnate texano Grant (Ralph Bellamy) per riportargli la moglie Maria (Claudia Cardinale) rapita dal guerrigliero Jesus Raza (Jack Palance) e ritenuta sua prigioniera nel Messico. Completano il quadro Marie Gomez (Ciquita) Joe De Santis (Ortega) e Rafael Bertrand (Fierro). La vicenda ha un finale a sorpresa, ma non troppo: dopo aver catturato Raza e riportata la donna al marito legittimo, i “professionisti” restituiscono la libertà ad entrambi, avendo preso atto che Maria è innamorata del guerrigliero da molto tempo prima di sposare Grant e lo ha seguito di sua spontanea volontà. Al magnate non rimane che arrendersi, con la magra consolazione di avere risparmiato il compenso pattuito con “Rico” Fardan & compagnia.

Il film, tutto sommato avvincente e avventuroso, ma anche con qualche approfondimento psicologico, ricava quasi 9 milioni di dollari per il noleggio negli Stati Uniti e in Canada, ottenendo 3 nomination all’Oscar, rispettivamente per la miglior regia, la miglior sceneggiatura e la miglior fotografia. Dovrà tuttavia accontentarsi del Laurel Awards nel 1967 e del Golden Screen Award in Germania, un premio ottenuto da pochissimi film, fra i quali “Il dottor Zivago” di David Lean.

CLASSICI LETTERARI

Il 1967 getta sul mercato una quarantina di western, dei quali oltre la metà di produzione europea.

Tra i film hollywoodiani, lo spiritoso “Joe Bass l’implacabile” (“The Scalphunters”) di Sydney Pollack, con Burt Lancaster, Ossie Davis, Shelley Winters e Telly Savalas e l’altrettanto spassoso “Carovana di fuoco” di Burt Kennedy, con John Wayne e Kirk Douglas, oltre ad un paio di fantasiosi film sulla figura di Custer (“Custer il ribelle”, di Norman Foster e “Custer eroe del West” di Robert Siodmak). Degni di una certa attenzione anche “Sfida oltre il Fiume Rosso” (“The Last Challenge”) di Richard Thorpe, con Glenn Ford e Angie Dickinson, “Due stelle nella polvere” (“Rough Night in Jericho”) di Arnold Laven, con George Peppard, Dean Martin e Jean Simmons e il pretenzioso “Vivere da vigliacchi, morire da eroi” (”Chuka”) di Gordon Douglas, con Rod Taylor, Luciana Paluzzi, John Mills e Ernest Borgnine. Tutto il resto, è in gran parte un’indigestione di pellicole di basso livello, popolate di Django, Pecos, Ringo, Johnny Texas, Djurado, Cjamango, Killer Kid e chi più ne ha, più ne metta.

Il western di origine controllata si riduce perciò a pochissimi titoli: oltre a qualcuno di quelli menzionati, meritano considerazione “La via del West” e “Hombre”, ma è quasi inutile sottolineare che entrambi poggiano sul solido basamento di opere create da autori classici.

Il primo è l’elaborazione del romanzo omonimo (“The Way West”) di Alfred Bertrand Guthrie, vincitore del Premio Pulitzer per la Fiction nel 1950. Guthrie, come è noto, era anche l’autore de “Il grande cielo”, portato sullo schermo da Howard Hawks. Regista del film è Andrew Victor McLaglen, che per la fotografia sfrutta il grande mestiere di William H. Clothier. Gli attori celebri impegnati nelle riprese sono diversi, da Kirk Douglas a Robert Mitchum, da Jack Elam a Harry Carey jr, coadiuvati dalle partner Lola Albright e Sally Field. Finalmente si ritorna alle carovane in marcia verso il West, un tema portante dell’intera cultura del genere.

“La via del West” narra di una spedizione dal Missouri all’Oregon, organizzata nel 1843 dal senatore William J. Tadlock (Douglas) e guidata da Dick Summers (Mitchum) che ha seri problemi di vista. Il gruppo si chiama “Carovana della Libertà” ed è sostenuto dall’ambizioso proposito di fondare una nuova città. Durante l’ardimentoso viaggio attraverso praterie e montagne, ne succedono di tutti i colori, dai tradimenti sentimentali alle incomprensioni con una banda di Sioux che rischiano di generare un feroce scontro, ma il dispotico senatore riesce a tenere in pugno la situazione, facendo impiccare un membro del convoglio per placare gli Indiani. Piantato infine in asso dagli stessi membri della carovana, qualcuno dei quali vorrebbe addirittura giustiziarlo, Tadlock fa autocritica ammettendo i propri errori con il suo schiavo; questi gli contesta l’eccessiva durezza di comportamento verso gli emigranti e il senatore, dopo il pentimento, ottiene di ricongiungersi alla spedizione. Nell’ultimo tratto del pericoloso percorso, che prevede di calare carri, animali da traino e persone lungo la ripida parete di un canyon, Amanda Mack (Catherine Justice) a cui Tadlock ha fatto impiccare il figlio, recide la fune che sostiene il politico, lasciandolo precipitare nel burrone. I pionieri, che non hanno dimenticato il suo grande contributo alla missione, gli erigono un cippo nel luogo dove è caduto, contribuendo in tal modo ad alimentare la leggenda, che spesso ha celebrato uomini non proprio degni. Il film si conclude con l’immagine della carovana che attraversa un fiume, varcando i confini dell’agognata valle dell’Oregon.

Dunque, un intenso ritratto a colori dell’epopea dei pionieri, senza risparmio di scene cruente, per dare risalto alle enormi difficoltà che gli emigranti dovevano affrontare a quell’epoca. Non per niente, ne perirono – di fame, stenti, freddo, insolazioni, bufere, morsi di serpenti, annegamenti nei fiumi – almeno 10.000 in una ventina d’anni, ma di questi furono meno di 500 quelli uccisi dagli Indiani. Per certi versi, “La via del West” ricalca le orme gloriose de “I pionieri” di James Cruze (1923) “Il grande sentiero” di Raoul Walsh (1930) e di “Donne verso l’ignoto” di William A. Wellman (1951). Tuttavia, i film dedicati alle carovane non hanno mai avuto la fortuna di altri incentrati su pistoleri e duelli e la critica rimane fredda, così come buona parte del pubblico che, rifuggendo dagli accostamenti alla storia, preferisce ormai da anni simili finzioni.

Rimanendo sempre in tema di classici, è il romanzo “Hombre” di Elmore Leonard ad ispirare il film omonimo, affidato dalla 20th Century Fox alla regia di Martin Ritt, con una schiera di attori che rivaleggiano in abilità. Vi sono infatti Paul Newman, nella parte principale di Hombre (Tres Hombres nel libro, soprannome di John Russell) Diane Cilento (Jessie Brown, personaggio assente nel romanzo) Fredric March (dottor Favor) Martin Balsam (Henry Mendez, narratore della vicenda) Richard Boone (Cicero Grimes) Barbara Rush (Audra, moglie di Favor) e Margareth Blye (Doris Blake, nel romanzo indicata come la “ragazza McLaren”).

Rimanendo sempre in tema di classici, è il romanzo “Hombre” di Elmore Leonard ad ispirare il film omonimo, affidato dalla 20th Century Fox alla regia di Martin Ritt, con una schiera di attori che rivaleggiano in abilità. Vi sono infatti Paul Newman, nella parte principale di Hombre (Tres Hombres nel libro, soprannome di John Russell) Diane Cilento (Jessie Brown, personaggio assente nel romanzo) Fredric March (dottor Favor) Martin Balsam (Henry Mendez, narratore della vicenda) Richard Boone (Cicero Grimes) Barbara Rush (Audra, moglie di Favor) e Margareth Blye (Doris Blake, nel romanzo indicata come la “ragazza McLaren”).

La vicenda ricalca a grandi linee, almeno per un tratto, quella di “Ombre rosse”: in una diligenza che effettua una corsa straordinaria si incontrano il dottor Favor, agente governativo per la riserva di San Carlos, sua moglie, i coniugi Billy Lee Blake (Peter Lazer) e Doris, la signora Jessie, ex amante di uno sceriffo che si è messo a fare il fuorilegge, il bandito Grimes e John Russell, oltre ai due conducenti. Russell ha vissuto per molti anni insieme agli Apache e si aggrega al gruppo, suscitando subito le rimostranze di Favor e della moglie, che lo costringono a salire a cassetta insieme a Mendez. Quando una banda di rapinatori, spalleggiati da Grimes, tende un agguato alla diligenza, soltanto Russell riesce a metterli in fuga, dopo che essi hanno preso la signora Favor in ostaggio. Poi, recuperata la sua roba, pianta in asso gli altri passeggeri, verso i quali è giustamente risentito per il loro comportamento, e si allontana da solo. Il gruppo lo raggiungerà, pregandolo di guidarli, ma il rapporto instaurato con i viaggiatori sarà tutt’altro che facile. Alla fine, rimasti assediati dai fuorilegge nella baracca di una miniera abbandonata, per ottenere la liberazione di Audra Favor l’Indiano Bianco si sacrificherà, affrontando i criminali al prezzo della propria vita.

La figura dominante del film, come del romanzo di Leonard, è senza dubbio Russell, a cui Paul Newman conferisce un’esplosiva dose di sarcarsmo. Con ciò, il personaggio del film non si discosta troppo da quello concepito dall’autore nel libro. “Lasciava” scrive Leonard al riguardo, per bocca di Mendez “che la gente facesse o pensasse quello che ne aveva voglia mentre lui fumava una sigaretta e considerava la situazione con calma, senza che venissero coinvolti i suoi sentimenti. Russell non era mai cambiato in tutto il tempo che restammo insieme, mentre penso che ognuno di noi fosse cambiato in qualche modo. Lui faceva quello che sentiva necessario di fare. Anche se farlo significava la morte.”

In effetti si tratta di una persona apparentemente abulica, cinica quando decide di non aiutare il prossimo o di abbandonarlo al suo destino, insolente e sfrontato allorchè ode qualcosa che non condivide. “Russell non è concepito come un personaggio simpatico” scrive il critico Michael Kerbel “i maltrattamenti dei Bianchi sono forse la causa della sua indifferenza e della sua crudeltà, ma in definitiva è proprio crudele. Forse per renderci meno severi, gli autori gli fanno abbandonare improvvisamente il suo atteggiamento, alla fine, per compiere il tradizionale atto eroico, sacrificandosi per salvare la moglie di Favor” (Michael Kerbel, “Paul Newman”, Milano Libri Edizioni, 1975, p. 104). Forse però il personaggio cinematografico si sacrifica, se non proprio per amore, per una sorta di attrazione o di rispetto che prova verso la vedova Jessie. Infatti, quando lei si offre di portare il denaro ai banditi che tengono la Favor legata ad una rotaia sotto il sole rovente, chiedendo all’uomo “Mi dia soltanto un coltello. Da lei non voglio altro”, Russell non si sottrae al proprio compito, pur sapendo di giocarsi la vita. Le risponde infatti: “Lei vuole molto di più da me” La sua è una missione senza ritorno e ne è pienamente consapevole: “Si muore tutti” risponde infatti ad uno dei banditi prima del fatale duello “E’ solo questione di tempo”.

Da un personaggio come questo non ci si poteva aspettare che una macabra, estrema ironia. Russell, considerato all’inizio un vigliacco, un egoista e un uomo senza principi né cuore, salva il gruppo facendosi ammazzare, ma portandosi nella tomba anche i due banditi superstiti. Perché lo faccia – per orgoglio, per umiliare i propri compagni, o addirittura per sentimento – sarebbe stata una domanda da rivolgere al compianto Elmore Leonard, scomparso il 20 agosto 2013.

Per questo piccolo capolavoro della cinematografia western e la grande interpretazione di Newman e di altri attori, nessun premio della critica, ma un incasso di tutto rispetto, superiore ai 12 milioni di dollari, che ha compensato ampiamente il budget impegnato di 5.860.000.

Comunque, per i critici rimane l’ennesima occasione perduta di riconoscere un grande western da cineteca.