Gli oscar del cinema western – 4

A cura di Domenico Rizzi

Tutte le puntate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

TRAPPER, VENDICATORI E UOMINI SOLITARI

Il 1952 presentò almeno un paio di capolavori, a firma rispettivamente di Howard Hawks (“Il grande cielo”) e Anthony Mann (“Là dove scende il fiume”) ai quali si possono aggiungere 2 buone pellicole dirette da Andrè De Toth (“La maschera di fango”) e Roy Rowland (“Squilli al tramonto”).

“Il grande cielo” (“The Big Sky”) attinge all’omonimo romanzo di A.B. Guthrie jr., pubblicato nel 1947 e basato su una spedizione di trapper diretti nel Montana seguendo la via fluviale offerta dal Missouri. Da molte parti è giustamente considerata l’opera maggiormente rappresentativa dell’avventurosa esistenza dei cacciatori di pellicce, che fra il 1805 e il 1840 si spinsero nelle selvagge regioni del Nord-Ovest, invadendo a frotte le Montagne Rocciose per tendere le loro trappole a castori e lontre e cacciare orsi, cervi, daini e volpi.

Nessuna delle pellicole prodotte in seguito, a parte “Corvo Rosso non avrai il mio scalpo” di Robert Siodmak (1972) e il recentissimo “The Revenant” del 2016, assumerà un valore tanto celebrativo quanto il film di Hawks. “Il grande cielo” ottenne 2 nomination – per il miglior attore non protagonista a Arthur Hunnicutt (Zeb Calloway) e per la migliore fotografia in bianco e nero a Russell Harlan – senza aggiudicarsi l’Oscar, confermando tuttavia le grandi qualità recitative di Kirk Douglas (Jim Deakins) che per molti anni sarebbe stato un pilastro del filone western. Nella parte dell’Indiana Occhio d’Anatra, vi compare la modella Elizabeth Threatt, che fece una fugace apparizione nel cinema.

“Il grande cielo” (“The Big Sky”)

“Là dove scende il fiume” – soggetto di Bill Gulick e sceneggiatura di Borden Chase – rimane fra le più classiche creazioni di Anthony Mann. Riproponendo la figura di un ex criminale, interpretato da James Stewart, si rifà a diversi personaggi “redenti” dall’amore, da una nobile causa o dal semplice pentimento, come accadrà spesso nelle pellicole degli anni successivi, ma non esclude la vendetta finale fra la guida Glyn McLyntock (Stewart) e i suoi nemici. “La maschera di fango” è, secondo il critico Morandini, “un film spionistico” ambientato nel contesto della guerra di secessione e dominato dalla personalità di Gary Cooper, nel ruolo di un ufficiale che finge di tradire per infiltrarsi fra il nemico.

“Squilli al tramonto” gravita intorno alla battaglia di Little Big Horn, imbastendo una storia inventata che scaturisce da un romanzo di Ernest Haycox. Impegna qualche attore famoso, come Ray Milland e si avvale – come già “Il grande cielo” – della colonna sonora di Dimitri Tiomkin, che, essendo ancora lontano l’avvento di Ennio Morricone, si va ormai affermando come il numero uno delle musiche da film.

Il 1953 riserva nuovi trionfi al western, che nel corso dell’anno porta a compimento 41 pellicole di vario genere. Una di esse inneggia alla figura del cavaliere solitario, che sarà fonte di molte riproposizioni nei decenni successivi.

“Shane”, diretto da George Stevens e distribuito in Italia con il titolo “Il cavaliere della valle solitaria”, segue abbastanza fedelmente il romanzo omonimo di Jack Schaefer, da cui ricava molte battute. Narra la vicenda di un vagabondo del West – probabilmente un assassino, interpretando le parole dell’autore del libro: “un uomo non torna indietro quando ha ammazzato qualcuno” – che si prende a cuore la difesa di una famiglia oppressa da un prepotente proprietario terriero. E’ dunque una storia d’amore e di vendetta, sceneggiata dallo scrittore A.B. Guthrie jr., con l’eccellente fotografia di Loyal Griggs e la memorabile colonna sonora di Victor Young. I protagonisti principali sono tutti attori famosi: Alan Ladd (Shane) Van Heflin (Joe Starrett) Jean Arthur (Marian Starrett) e Jack Palance (Jack Wilson) mentre il ragazzo Joey Starrett a cui tocca narrare, almeno nel libro, la vicenda, è Brandon De Wilde. La trasposizione cinematografica dell’opera di Schaefer è credibile in ogni suo passaggio: non vi sono esagerazioni, tranne forse la scazzottata nel saloon, e perfino la sfida finale rifugge da tentazioni spettacolaristiche, mantenendosi in un ambito di rigorosa concretezza. Assai soddisfacenti gli incassi, che superarono i 20 milioni di dollari a fronte di una spesa di poco superiore ai 3.

Là dove scende il fiume

Le segnalazioni ottenute dalla critica furono numerose, perché il film ebbe 6 nomination: miglior fotografia a Loyal Griggs, miglior film a George Stevens, miglior regia, miglior attore non protagonista a Brandon De Wilde, miglior attore non protagonista a Jack Palance, miglior sceneggiatura non originale a A.B. Guthrie Jr. Alla fine “Il cavaliere della valle solitaria” vinse l’Oscar per la fotografia ed ottenne altre 2 candidature al premio BAFTA per il miglior film e il miglior attore straniero Van Heflin.

Il 1953 propose anche un’altra figura di solitario, quella dello scout Hondo Lane (John Wayne) ricavata dal racconto “The Gift of Cochise”, poi trasformato in romanzo, del famoso Louis L’Amour. Il film – “Hondo” – diretto da John Farrow e sceneggiato da James Edward Grant, poteva vantare qualche merito, senza eccessive pretese (incassò oltre 4 milioni di dollari, spendendone tuttavia 3 per la lavorazione) ma il suo personaggio fornì nel 1967 lo spunto ad una serie televisiva americana in 17 episodi, con l’interpretazione di Ralph Taeger. Non manca nel film qualche implicazione psicologica, perché la donna Angie (Geraldine Page) ambita da Hondo, è stata resa vedova proprio da lui e l’esploratore è un asociale che si circonda della compagnia di un cane randagio. Sarà il figlio di lei, Johnny (Lee Haker) a fargli desiderare il calore di una famiglia.

WESTERN FILO-INDIANI

Nonostante qualche opinione dissonante, che considera il western soltanto come cinema di pistoleri e sceriffi, sono gli Indiani a costituirne da sempre l’essenza, nonché il principale elemento identificativo del genere. Infatti, contestualmente all’uscita de “L’assalto al treno” nel 1903 vi era stata quella di “Kit Carson” di Wallace Mc Cutcheon, cortometraggio di 21minuti che proponeva in 11 episodi le presunte avventure del celebre esploratore. In una sequenza, Carson sfuggiva ad un agguato dei Pellirosse mentre discendeva un fiume in canoa.

L’assalto al treno

Negli anni successivi, a parte alcuni film di Thomas Ince, David Griffith e dello stesso Cecil B. De Mille (“The Squaw Man”) l’Indiano venne concepito essenzialmente come il nemico della colonizzazione, lo spietato incursore che tende imboscate a carovane, diligenze e colonne militari in marcia, quando non spinge la propria audacia ad assalire gli avamposti dell’esercito. John Ford ne fece la “minaccia invisibile” tanto in “Ombre rosse” quanto, diversi anni dopo, nel celebre “Sentieri selvaggi”; Delmer Daves, che di western ne girò soltanto 9 nella sua carriera, condivise questa concezione specialmente nel suo “L’ultima carovana”, nel quale gli Apache annientano un convoglio di emigranti diretto in Arizona, fanno una sporadica apparizione verso la metà del film e si mostrano in tutta la loro forza solamente nel finale.

Da una certa epoca in poi, il Pellerossa cominciò invece ad essere guardato in una prospettiva meno prevenuta e maggiormente obiettiva, diventando spesso la vittima dei Bianchi conquistatori. Ne sono un esempio i film già citati “Il Passo del Diavolo” e “L’amante indiana”, come pure “Kociss, eroe indiano” di George Sherman (con un Jeff Chandler ancora nei panni del capo dei Chiricahua) imperniato sulla battaglia di Apache Pass, in Arizona, del 1863.

Nel 1951, con “Il giuramento dei Sioux” di George Marshall, il tema era stato nuovamente affrontato senza troppo impegno, mostrando tuttavia il disagio di un Bianco allevato dagli Indiani (Charlton Heston) e il suo problematico rapporto con la civiltà di provenienza, soprattutto dopo la scoperta di amare una giovane (Susan Morrow) della sua razza.

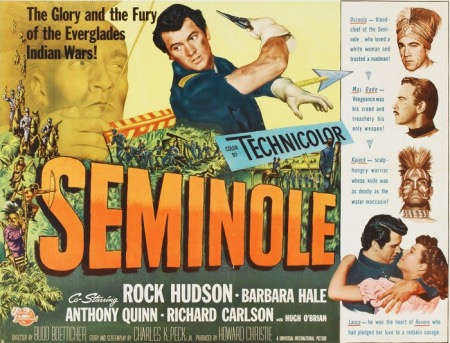

“Seminole” di Budd Boetticher, ambientato, sulla scia di “Tamburi lontani”, nella Florida del 1835 con riferimento all’evento storico del massacro della colonna Dade – nel quale perirono, oltre al maggiore Francis L. Dade, 106 uomini del suo battaglione – rappresenta un nuovo tentativo di offrire un ritratto imparziale delle Guerre Indiane e delle loro motivazioni, scegliendo questa volta le paludi della Florida come scenario. I Seminole, guidati dal capo Osceola (Anthony Quinn) sono meno cattivi del solito e si danno da fare per salvare l’onesto tenente Lance Caldwell (Rock Hudson) ingiustamente accusato di omicidio.

Seminole

La corrente a favore della causa pellerossa continua con buoni risultati nel 1954, allorchè Robert Aldrich gira “L’ultimo Apache” (titolo originale “Apache”) destinato a lasciare un’impronta marcata nella filmografia western. Attingendo alla vera storia di Massai, un guerriero fuggito dal treno che lo deportava in Florida nel 1886 per tornare fra le sue montagne (vicenda romanzata da Paul I. Wellman e sceneggiata da Jamer R. Webb) il regista riesce ad elaborare un quadro convincente dell’estrema resistenza indiana dopo la resa di Geronimo. Fra gli attori impiegati, Burt Lancaster nelle inconsuete vesti di un Massai dagli occhi chiarissimi, John Mc Intire in quelle dell’esploratore Al Sieber e un Charles Bronson (la guida indiana Hondo) non ancora affermato. Il finale voluto dal regista e da Lancaster avrebbe dovuto essere meno lieto, rispecchiando a grandi linee la fine del vero Massai – ucciso, si ritiene, nel 1911 in modo casuale – ma venne modificato dalla produzione che preferiva presentare l’immagine di un Indiano finalmente convertito alle usanze dei Bianchi, dopo avere gradualmente preso coscienza dell’inutilità della propria lotta. Molti ritengono però che la trama pecchi di eccessivo romanticismo e scarsa aderenza storica. “Bisogna dire che nella realtà storica la donna non avrebbe avuto scampo” scrivono i giornalisti Bosco e Ronchetti in un loro trattato sul cinema “Gli Apache erano soliti rapire le squaw e poi ucciderle ai primi impedimenti. Un Apache sul sentiero di guerra non voleva legami, fardelli che lo ritardassero nella marcia, sentimenti ai quali sacrificare la lotta.” (Andrea Bosco- Pierluigi Ronchetti, “Pocahontas e le altre”, Olympia Press, Varese, 1995, p. 99). Sebbene questa fosse realmente la crudele usanza della tribù, non vi è motivo di escludere che il vero Massai sfuggisse a questa regola. Infatti, sembra che si fosse creato una numerosa famiglia (6 figli) tenuta nascosta per anni sulle montagne della Sierra Madre, dopo essersi unito a Za-na-go-li, una donna dei Mescalero,.

L’incasso del film superò i 6 milioni di dollari, avendo speso meno di un milione e mezzo per realizzarlo. Gli fece seguito un B-movie dal titolo “Il figlio di Kociss”, diretto da Douglas Sirk e interpretato da Rock Hudson (Tahza, figlio di Cochise) e Barbara Rush (Oona, una donna apache) che distingueva fra Indiani buoni, rispettosi della pace con i Bianchi (Tahza) e irriducibilmente ostili (suo fratello Naiche, alleato di Geronimo).

Il figlio di Kociss

Anche “Rullo di tamburi” entra nel novero dei western filo-indiani e poggia su una base storica, quella della disperata resistenza condotta da Keintpuash – soprannominato “Capitan Jack” dagli Americani – a capo dei Modoc, che misero in serie difficoltà l’esercito degli Stati Uniti nel 1872-73 in California e nell’Oregon. La vicenda, da un soggetto scritto dallo stesso regista Delmer Daves, è ovviamente romanzata, ma pone l’accento sul problema razziale, tematica che Daves saprà riproporre molto bene nel successivo film “L’ultima carovana”. Gli interpreti sono Alan Ladd, nei panni di un emissario del presidente Ulysses Grant, Charles Bronson, ancora nella parte di un Pellerossa (Keintpuash) mentre fra i ruoli femminili, sempre nelle vesti dell’Indiana Toby, spicca quello dell’italiana Marisa Pavan, sorella della celebre attrice Annamaria Pierangeli. Secondo il critico Morandini, si tratta di “«.un western apparentemente schierato dall’altra parte, ma in realtà impregnato dallo stesso spirito pacifista” di “L’amante Indiana”. Il film, costato poco più di un milione di dollari, ne incassò il triplo, ma non potè aspirare ad alcun premio.

TRAGEDIE FEMMINILI E DONNE REDENTE

Nel corso degli Anni Cinquanta, il peso delle donne nella filmografia western acquista sempre maggior spessore.

Con “L’Indiana bianca” di Gordon Douglas (1953) il genere si cimenta con la scabrosa questione delle donne bianche rapite ed allevate dai Pellirosse, che soltanto pochi film del futuro (“Sentieri selvaggi” e “Cavalcarono insieme”, entrambi di John Ford; “La schiava degli Apaches” di Charles Marquis Warren e “La notte dell’agguato” di Robert Mulligan) sapranno trattare con intensa drammaticità.

L’Indiana bianca

Narra di due sorelle, Anne (Helen Westcott) e Jennie Mc Keever (Vera Miles) rapite dai Cheyenne e inseguite dall’esercito che cerca di liberarle. La conclusione è tragica, perché, mentre Anne non vuole tornare fra la propria gente, essendo stata violentata dagli Indiani, Jennie, in procinto di sposare un loro capo, cade in un burrone e muore. A dispetto dei giudizi superficiali espressi da qualche critico, che liquida il film come anti-indiano, Sherman riesce a far affiorare la tremenda condizione delle donne catturate dalle tribù pellirosse, costrette a subire, oltre agli abusi sessuali, una serie di maltrattamenti e di discriminazioni. Nulla ha peraltro a che vedere con la realtà la cervellotica giustificazione che gli Indiani infierissero sulle donne bianche per vendicarsi dei torti subiti dagli invasori: il costume di catturare prigioniere al nemico risaliva a molti secoli prima della scoperta dell’America e riguardava indistintamente tanto le donne dalla pelle chiara che le squaw di altre tribù. Tutte o quasi, diventavano proprietà dei guerrieri che le avevano sottratte al loro ambito famigliare, dovevano sopportare l’oltraggio sessuale anche di diversi uomini e potevano essere vendute o barattate come merci di scambio, se non addirittura uccise.

Le cronache della colonizzazione del suolo americano annoverano centinaia di simili casistiche, parecchie delle quali – le storie di Olive Oatman, Cynthia Ann Parker, Rachel Plummer, Fanny Kelly, Lucinda Eubank, Anna Brewster, Josephine Meeker – furono portate all’attenzione generale da articoli di stampa, libri e autobiografie scritte o dettate dalle sfortunate protagoniste della violenza. Alcuni di questi casi, come quello della Kelly, vennero perfino discussi al Congresso degli Stati Uniti.

Ma le donne, al di là delle perplessità mostrate da qualche regista come Budd Boetticher, seppero recitare anche un ruolo attivo nel western. In questo senso, il film di Nicholas Ray “Johnny Guitar” si può considerare l’emblema del riscatto femminile in un contesto largamente dominato dalle imprese maschili.

Johnny Guitar

Sceneggiato da Philip Yordan, accompagnato dall’ottima colonna sonora composta da Victor Young ed eseguita dalla cantante Peggy Lee (il celebre motivo che dà il titolo al film stesso) fu interpretato da una matura Joan Crawford (Vienna) e da Sterling Hayden, ai quali si aggiunsero Ernest Borgnine, Ward Bond, John Carradine e Mercedes Mc Cambridge. Forse per la prima volta, vi si assiste ad un duello finale fra due donne, nel quale Vienna prevarrà sulla rivale Emma (Mc Cambridge) abbandonando la sua vita equivoca per seguire Johnny Logan, detto “Guitar”, che un tempo è stato suo amante. Dunque, una donna energica e risoluta, incamminata lungo una strada sbagliata perché complice di una banda di fuorilegge, ma infine redenta dall’amore. La Crawford, già cinquantenne all’epoca in cui accettò di recitare in “Johnny Guitar”, mostrò anche nella realtà il proprio carattere forte di donna dell’Ovest (era nata a San Antonio, nel Texas) battagliando sul set con la trentottenne attrice dell’Illinois Mercedes Mc Cambridge, sua rivale nella finzione cinematografica.

Quantunque i suoi meriti fossero stati ampiamente evidenziati dalla critica, il film non ebbe segnalazioni all’Oscar e dovette accontentarsi, almeno negli Stati Uniti, di un incasso di 2 milioni e mezzo di dollari. Fra i riconoscimenti postumi, va ricordato che nel 2008 è stato scelto fra le opere da conservare presso la National Film Registry della Biblioteca del Congresso.

Meno cruento e impostato come una commedia è “River with no return”, approdato in Italia con il titolo “La magnifica preda”.

River with no return

Diretto dal grande maestro Otto Preminger e sceneggiato da Frank Fenton su soggetto di Louis Lantz, si può definire un “western fluviale”, dal momento che gran parte della trama si snoda a bordo di una zattera o lungo le rive di un corso d’acqua. Lei (Kay) è una cantante da saloon, lui (Matt Calder) un avventuriero che, dopo aver conosciuto il carcere, tenta di rifarsi un’esistenza mettendosi a fare il contadino dopo avere recuperato il figlio Mark (Tommy Rettig) che non ha potuto allevare. La trama è dunque estremamente semplice e lineare, ma lascia affiorare la solida morale dell’uomo che crede nella propria rinascita, finendo per accattivarsi dapprima l’amicizia e poi l’amore della donna, disillusa del giocatore d’azzardo di cui era invaghita. Inutile sottolineare che la presenza di Marylin Monroe nella parte della cantante rappresentava già per l’epoca una garanzia di successo. Preminger le affiancò Robert Mitchum, divenuto attore dopo un’infanzia problematica e una giovinezza turbolenta, affidando la parte del giocatore di carte Weston a Rory Calhoun, un ottimo caratterista. Vale la pena di ricordare che la scena finale del film, quella in cui Mitchum “rapisce” la saloon-girl, portandosela via in spalla, verrà ripetuta dallo stesso attore in “Appuntamento per una vendetta” del 1969, con Angie Dickinson. Dunque, un’altra protagonista dal discutibile passato conquistata dall’amore, così come lo era stata la prostituta Dallas (Claire Trevor) in “Ombre rosse”.

Ad un discreto successo di botteghino – circa 3 milioni di dollari, ma con un margine di guadagno abbastanza risicato a causa delle spese sostenute – non fecero riscontro riconoscimenti di rilievo, se non da parte della stampa. Tuttavia, il film evidenzia dei pregi indiscussi, tanto nella fotografia di Joseph LaShelle (l’ambientazione principale è nell’Alberta canadese) quanto nel motivo cantato dalla Monroe – “River with no return” – che dà il titolo alla vicenda. Un’altra particolarità è che sia Mitchum che la Monroe recitarono senza controfigura anche le scene d’azione che comportavano qualche rischio, tant’è che Marilyn subì un infortunio durante le riprese.