Gli scenari del cinema western

A cura di Domenico Rizzi

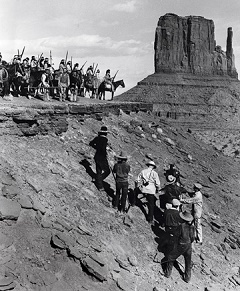

Monument Valley: ciak si gira!

Monument Valley: ciak si gira!

Il western italiano ci ha abituati per molti anni – salvo rari casi – all’ambientazione delle proprie storie in paesaggi assolati e brulli, dove spesso l’aridità del paesaggio procede di pari passo con quella degli uomini che vi abitano. Ma quasi sempre la scelta venne indotta dall’impossibilità di trasferire un’intera troupe oltre oceano, con i costi che si possono immaginare. Per questo, banditi, pistoleri e bounty killer si muovono sullo sfondo di prati e colline dell’hinterland laziale, qualche volta a pochi passi da Roma, almeno fino al momento in cui la maggior parte dei produttori non optò decisamente per l’Andalusia spagnola, i cui contorni possono rammentare le desertiche solitudini del New Mexico, dell’Arizona o del Messico. Chi ne aveva la possibilità – per esempio Sergio Leone allorchè si mise a girare “C’era una volta il West” nella Monument Valley – si convinse a sciacquare i propri panni, per usare una metafora, lungo le rive del fiume Colorado.

Inizialmente neppure il western americano potè disporre per le sue riprese dei luoghi in cui si era realmente compiuta la conquista del West, tant’è vero che molte pellicole, prima o dopo la nascita di Hollywood, furono girate nell’Est e non deve far specie che “L’assalto al treno” di Edwin S. Porter abbia come sfondo delle campagne poco distanti da New York.

La nascita e l’irresistibile ascesa della mecca del cinema nei dintorni di Los Angeles, spostò inevitabilmente l’ambientazione nelle regioni occidentali, prendendo in considerazione non soltanto le Grandi Pianure, le Montagne Rocciose o le Black Hills, ma anche vasti spazi del Canada e del Messico.

Gli ambienti del western tradizionale obbediscono comunque sempre a schemi standardizzati, attinti dalla letteratura o da dipinti e fotografie dell’epoca interessata.

John Ford ambientò molti film nella Monument Valley, estesa circa 40 miglia e situata all’interno della riserva dei Navajo fra l’Utah e l’Arizona. In effetti, questa desertica vallata può essere considerata veramente “monumentale” nella storia della cinematografia western.

John Ford nella Monument Valley

George B. Seitz vi girò nel 1925 “The Vanishing American” (“Stirpe eroica”) e “Wild Horse Mesa” e Richard Jones “The Water Hole” tre anni dopo. Ford la sfruttò invece la prima volta nel 1938 per gli esterni di “Ombre Rosse”, ma negli Anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta vi ritornò più volte per “Sfida infernale”, “Il massacro di Fort Apache”, “La carovana dei mormoni”, “I cavalieri del Nord-Ovest”, “Sentieri selvaggi”, “I dannati e gli eroi” e “Il grande sentiero”. Nello stesso periodo la Monument Valley ospitò ancora riprese di Seitz (“Kit Carson”, 1940) David Miller (“Billy the Kid”, 1941) George Sidney (“Le ragazze di Harvey”, 1946) e, non ultimo, di Sergio Leone, che la scelse per gli esterni del suo “C’era una volta il West”. Nel suo stupendo volume illustrato “Il West di John Ford”, Carrlo Gaberscek sottolinea i resti dell’arco fatto costruire dalla troupe italiana nel 1968, che stava a simboleggiare l’ingresso di un ranch.

A ben vedere, però, un simile luogo – arido e privo di vegetazione, solcato da singolari torri di roccia dalle forme più curiose, attraversato da strade polverose e oppresso da temperature elevatissime con 50° all’ombra – non corrisponde mai al panorama narrativo descritto dai romanzi. Se il suo aspetto desertico può sembrare ideale come teatro della guerriglia fra l’esercito e gli Apache dell’Arizona (“Il massacro di Fort Apache”) ovvero per ospitare una città quale poteva essere Tombstone ai tempi della faida dell’O.K. Corral (“Sfida infernale”) sembra invece del tutto inidoneo ad accogliere le fattorie degli Edwards e degli Jorgensen di “Sentieri selvaggi”, nonostante vi appaia un laghetto sullo sfondo. I coloni, che fondavano la loro sopravvivenza sulla coltivazione del suolo e l’allevamento del bestiame, andavano infatti in cerca di aree boscose ed erbose, possibilmente vicine a fiumi e ruscelli per potervi attingere facilmente l’acqua, non certo di luoghi desolati e brulli dove il sole implacabile poteva spingere alla pazzia sia gli esseri umani che i loro animali. Tuttavia, a Ford la Monument Valley apparve come il proscenio ideale per ricreare la sua leggenda sul West, forse per accentuare il contrasto fra le disagevoli regioni occidentali e le fertili pianure dell’Est civilizzato.

Il regista si era innamorato di questa landa solitaria durante un viaggio compiuto in auto dall’Arizona a Santa Fè (New Mexico) e volle ritagliarvi un suo scorcio personale sulla Frontiera. Si può dire che Ford personalizzò il suo West, dandogli una collocazione geografica standard. Quando prese confidenza con la tribù dei Navajo, proprietaria della riserva in cui si trova la Monument Valley, ne divenne sinceramente amico e fu ribattezzato dagli Indiani “Natani Nez”, che in lingua athabaska significa “Soldato Alto”. Naturalmente Ford non circoscrisse la sua produzione soltanto ad un simile ambiente quasi lunare, ma tranne poche eccezioni, predilesse per i western dei luoghi abbastanza solitari e spogli, intendendo sottolineare le asperità che la stessa natura aveva conferito alle terre da conquistare.

“La carovana dei Mormoni”, in parte “Rio Bravo” e “Il grande sentiero” si svolsero nella Moab Valley dell’Utah, come pure “I Comancheros” di Michael Curtiz, “Rio Conchos” di Gordon Douglas, “Ultima notte a Warlock” di Dmytryk e il più recente “Geronimo” di Walter Hill, mentre “In nome di Dio. Il Texano” fu girato in California, con lunghe riprese nella Valle della Morte, un altro deserto dalle sabbie roventi. Questa landa infernale che non poteva certo indurre nessuno a stabilirvisi definitivamente – lo avevano fatto soltanto alcuni banditi in cerca d’argento nel lontano 1873, fondando l’effimera cittadina di Panamint City, divenuta presto una ghost-town – costituì lo scenario di almeno altri 16 film, fra cui “Romantico avventuriero” di Henry King, “Sfida nella città morta” di Sturges e “I professionisti” di Richard Brooks, nonchè della serie televisiva “Death Valley Days”. Invece per “Cavalcarono insieme”, Ford si trasferì a Brackettville e Alamo Village nel Texas, le stesse località in cui Wayne aveva prodotto nel 1959 “La battaglia di Alamo” e dove si svolsero anni dopo le riprese del mediocre “Bad Girls” (1993) di Tamra Davis.

La carovana dei mormoni

Anche “La più grande avventura”, la cui vicenda nasce ad Albany (New York) e si sviluppa in una remota fattoria della Mohawk Valley al tempo della Rivoluzione, utilizza lo scenario naturale della Strawberry Valley e dell’Aspen Mirror Lake, in Utah. Questa volta però le scene trovarono una più opportuna collocazione in un habitat ricco di foreste e corsi d’acqua, tale da assomigliare alla Vecchia Frontiera orientale. Sorprendentemente poi, anche il cast de “I verdi pascoli del Wyoming” – un film che Louis King trasse dall’omonimo romanzo di Mary O’Hara – dovette spostarsi nella Strawberry Valley e nell’area di Three Lakes, in Utah.

L’eccentricità di talune scelte di Ford non va tuttavia a discapito della meticolosità con cui il regista seppe ricostruire gli ambienti delle sue pellicole. Nel messaggio promozionale di “Ombre rosse” si evidenziava che, per ricreare fedelmente la città di Lordsburg come doveva apparire nel 1880, “i tecnici non solo si sono preparati sui libri, ma hanno percorso mille miglia di viaggio, intervistando decine di pionieri in Arizona e New Mexico.” (Edward Buscombe, “Ombre rosse”)

Statisticamente, le località prescelte dalla maggior parte delle pellicole western si trovano nel Texas e nell’Arizona, ma anche l’Oklahoma, il Montana, il Wyoming, la California, il Nevada, il Colorado e il North e South Dakota rientrano nelle preferenze dei registi.

In qualche caso, lo scenario del film corrisponde alle località effettivamente descritte nella trama: così è per “Quel treno per Yuma” (1957) girato in Arizona, “La battaglia di Alamo” (1960) nel Texas, “Solo sotto le stelle” in New Mexico, “Balla Coi Lupi”, in varie zone del South Dakota e “Tombstone” nell’Arizona meridionale. Le riprese di altre pellicole celebri – come “Cielo giallo”, “Mezzogiorno di fuoco”, “Il grande paese”, “L’uomo che uccise Liberty Valance” – furono invece effettuate nell’assolata California.

Il Wyoming è uno degli Stati che ospitò alcuni dei migliori prodotti della filmografia western. Oltre a “Il grande cielo” – girato nel Grand Teton National Park – nelle sue verdi vallate, soprattutto intorno a Jackson’s Hole, furono ambientati “I tre furfanti” di Ford, “Il grande sentiero” di Walsh, “Il cavaliere della valle solitaria”, “I due capitani”, “Vento di terre lontane”, “I giganti del West” e “La via del West”, ma molte delle relative sequenze vennero realizzate in altri Stati. Invece per “Gli spietati” di Eastwood, la cui storia si svolge nel Wyoming, la troupe si stabilì nell’Alberta canadese, girando qualche scena ad Atlanta in Georgia e la sequenza del treno a Sonora, in California. Allo stesso modo, “Vento di passioni”, una saga del Montana e “Terra di confine” di Costner hanno entrambi come sfondo principale l’Alberta. Il primo realizzò alcune riprese anche nella British Columbia del Canada, filmando alcuni interni in un albergo della Giamaica.

Le regioni del Messico settentrionale e centrale furono scelte per parecchi soggetti western. Per citarne solo alcuni, il celebre “Vera Cruz” di Robert Aldrich si svolse a Chapultepec, Cuernavaca e Città del Messico e in alcune sequenze – la colonna militare francese che scorta il carico d’oro verso Vera Cruz – sono visibili le imponenti rovine dei templi aztechi. “Sierra Charriba” fu realizzato a Durango, Guerrero, Monterrey e località limitrofe, “Gli avvoltoi hanno fame” nella regione di Morelos, “Il mucchio selvaggio” fra Durango e Coahuila, “Io, grande cacciatore” del regista inglese Anthony Harvey, nelle vicinanze di Durango.

“Vera Cruz” di Robert Aldrich

Con la nascita del western all’italiana, l’ambientazione “messicana” diventò la favorita dai registi, sebbene i luoghi utilizzati per le riprese corrispondano raramente a quelli reali. Per questo motivo lo “spaghetti-western” venne anche definito “ciociaro-andaluso”, servendosi, oltre che di caratteristici paesaggi della nostra penisola, di zone della Spagna che bene si adattavano all’arida realtà del Sud-Ovest.

Moltissime pellicole di registi italiani si svolgono nel Lazio o in Abruzzo, come la piana di Camposecco, nei pressi di Camerata Nuova (Roma) nella Valle del Treia, a Bassano Romano, oppure nei pressi di Campo Imperatore, sul Gran Sasso. Sergio Leone scelse soprattutto una zona situata nei dintorni di Almerìa (Spagna) per i suoi primi film, perché, essendo le trame ambientate in ipotetici villaggi messicani della zona di confine con Arizona, New Mexico e Texas (San Miguel in “Per un pugno di dollari”, El Paso e Agua Caliente in “Per qualche dollaro in più”, Mesa Verde in “Giù la testa”, ecc.) il territorio presentava caratteristiche compatibili. Anche Duccio Tessari – “Una pistola per Ringo”, “Il ritorno di Ringo”, ecc. – e vari registi, americani compresi, seguirono la medesima strada per realizzare “Io sono Valdez”, “Valdez il mezzosangue”, “Chato”, “Catlow”, “La banda di Harry Spikes”, “Shalako”, tutti di produzione statunitense, ma con gli esterni girati nella Spagna meridionale.

Enzo G. Castellari scelse invece, per il suo “Jonathan degli orsi” (1995) le verdi estensioni della Russia, mentre Giovanni Veronesi costruì il set de “Il mio West” in Garfagnana, sull’Appennino modenese e in Valle d’Aosta.

L’ubicazione delle città ricostruite per esigenze cinematografiche è sempre stata abbastanza varia. Alcuni centri sono stati costruiti vicino ai luoghi delle riprese esterne, ma più spesso in località anche molto distanti. Per esempio, la Virginia City della fortunata serie televisiva “Bonanza” sorse nelle San Jacinto Mountains della California, mentre il ranch della famiglia Cartwright – “Ponderosa” – fu collocato a Incline Valley, nel Nevada.

Spesso la cittadina del West sorge in un’area desertica, al limitare di un bosco o sulle rive di un fiume. Clint Eastwood scelse le rive del Lago Mono della California per “Lo straniero senza nome”, opzione abbastanza singolare per i western tradizionali, se si escludono quelli dedicati ai cacciatori di pellicce.

In ogni agglomerato urbano che si rispetti, vi sono almeno un saloon, un general store e un negozio da barbiere, assetto che avrebbe voluto seguire il famoso scrittore Louis L’Amour quando si mise in testa di fondare la sua “Shalako”, progetto andato purtroppo in fumo.

Il saloon è una componente indispensabile di quasi tutti i film e non soltanto dei western cosiddetti “urbani”. Questo locale, che si affaccia di solito su una strada principale, contraddistinto da un’insegna molto visibile recante i nomi più disparati – Alhambra, Testa di Toro, Long Branch, Silver Star, Oriental, Number Ten per citarne alcuni esempi storici – è presente in ogni regione del West, dal Montana fino alle terre di confine messicane, dal Texas all’Arizona, mentre al di là del Rio Grande assume spesso il nome di cantina.

Fra le sue pareti, mandriani, giocatori d’azzardo, militari e gente di passaggio trascorreva il proprio tempo libero concedendosi una bevuta, una chiacchierata in compagnia o un ballo con una ragazza “del mestiere” – denominata saloon girl e spesso dedita alla prostituzione – al ritmo della musica di un pianoforte o di un violino. Talvolta il saloon fungeva anche da locanda, offrendo la ristorazione o disponeva di alcune camere per alloggiare i clienti, oppure offrire loro svago con qualche “soiled dove” che lavorava per il gestore, sebbene solitamente la prostituzione venisse esercitata legalmente in alcuni edifici autorizzati dall’amministrazione comunale. L’uso dell’espressione “locale a luci rosse” discende proprio da un bordello esistente nel 1867 a Dodge City, Kansas, il cui ingresso era segnalato da una lampada che creava un effetto di colore vermiglio.

La proliferazione di questi locali ai tempi della Frontiera raggiunse livelli molto elevati.

A Tombstone, in Arizona, nel 1881 ne esistevano ben 110, nonostante che la popolazione residente fosse di appena 3.500 abitanti. Trattandosi di una zona in cui erano in corso degli scavi minerari, la gente in transito era molto più numerosa e i locali della cittadina – famosi l’Oriental, l’Occidental, l’Alhambra e il Crystal Palace – risultavano sempre affollati.

Nei film, la ricostruzione del saloon non è sempre fedele, perché in realtà gli edifici erano assai meno belli esteticamente, decisamente sporchi e disadorni, come documentano le fotografie dell’epoca. Il western ne fece il punto di incontro dei suoi protagonisti in una serie di memorabili pellicole.

Il Crystal Palace Saloon

“Un dollaro d’onore” di Hawks inizia proprio con un omicidio commesso in un saloon; “Il pistolero” di Siegel si conclude con una sparatoria in un locale analogo. In “Mezzogiorno di fuoco” di Zinneman, la gente segue la snervante attesa dello sceriffo Will Kane – minacciato da tre fuorilegge che aspettano l’arrivo di un complice alla stazione ferroviaria di Hadleyville – commentando seduta ai tavoli o appoggiata al bancone, mentre una delle sequenze finali di “Ombre Rosse” raffigura il bandito Luke Plummer che si accascia colpito a morte davanti agli increduli avventori della mescita.

Anche “Johnny Guitar” di Nicholas Ray, “Sfida all’O.K. Corral”, “Ultima notte a Warlock”, “Wild Bill” di Walter Hill, “Tombstone” ed altri contengono molte inquadrature del tipo di locale più conosciuto nel West.

Per quanto riguarda le persone che vi lavorano, i baristi sono sempre uomini, mentre alle donne è lasciato il servizio ai tavoli e l’intrattenimento degli avventori. Non di rado il saloon è di proprietà o si trova sotto la protezione di qualche affarista o biscazziere, come in “Ultima notte a Warlock”, che si avvale della collaborazione di buttafuori o, peggio, di autentici pistoleri prezzolati. Naturalmente, anche nella finzione scenica come nelle cronache dell’epoca, questi ambienti furono spesso teatro di sfide alla pistola (“Il pistolero”) o al coltello (“I cavalieri dalle lunghe ombre”, di Walter Hill) quando non conobbero furibonde scazzottate, come ne “L’ultima conquista” di James Edward Grant, prodotto e interpretato da John Wayne, e “Il cavaliere della valle solitaria” di George Stevens. Il risultato era immancabilmente la distruzione di tavoli, sedie, ringhiere in legno, specchi fatti arrivare appositamente dall’Est e di decine di bottiglie allineate sugli scaffali. Poiché non sempre i danni venivano risarciti, gli sfortunati gestori erano talvolta costretti a chiudere l’attività, oppure accettavano la compartecipazione agli utili di gestione di uomini che assicuravano loro un’adeguata protezione. E’ noto che Wyatt Earp e i suoi fratelli, Virgil e Morgan, erano in affari con l’Oriental Saloon di Tombstone, mentre il marshal Wild Bill Hickok aveva fatto la medesima cosa con alcuni saloon del Kansas. Quando si trasferì a Deadwood nel 1876, il proprietario del Number Ten richiese la sua presenza per dissuadere i malintenzionati dal provocare disordini. Per sua sfortuna, il 2 agosto di quell’anno uno sconosciuto killer identificato poi come Jack Mc Call lo eliminò sparandogli alle spalle, mentre era intento a giocare a carte, per motivi che rimangono ignoti.

Il general store o general merchandise dei film western è un emporio nel quale si vende di tutto, dalle provviste alimentari, agli abiti maschili e femminili, fino alle armi da fuoco, quando non esistano negozi specializzati, quale fu per esempio l’armeria Spangenberg di Tombstone – che esiste tutt’oggi – dove i fratelli Clanton e Mc Lowry sembra si siano abbondantemente riforniti di munizioni prima del fatale confronto con gli Earp all’O.K. Corral, smentendo l’ipotesi di chi li ritiene vittime della prepotenza dei rivali. In “Terra di confine”, Boss Spearman (Robert Duvall) entra in uno di questi luoghi poco prima della sfida decisiva per togliersi la soddisfazione di assaggiare una costosa cioccolata e procurarsi dei sigari cubani, pensando che potrebbe essere la sua ultima occasione di appagare i propri desideri.

Le dimensioni e l’aspetto dei magazzini variavano secondo l’utenza: quelli che vendevano merci agli Indiani erano gestiti spesso da gente senza scrupoli – quali il Futterman di “Sentieri selvaggi”, ucciso da Ethan (Wayne) – che praticavano prezzi elevati.

Sentieri Selvaggi

Il negozio del barbiere è un luogo decisamente insostituibile, specialmente nei western “urbani”. Decine di pellicole comprendono almeno una scena girata al suo interno: “Sfida infernale”, “Mezzogiorno di fuoco”, “Per qualche dollaro in più”, “Il mio nome è nessuno”, “Il pistolero” e tanti altri. Spesso il protagonista vi si reca appena giunto in città, per farsi radere o aggiustare la chioma, ma soprattutto per conoscere “che aria tira”, dal momento che i barbieri sono sempre bene informati su quanto accade loro intorno. Inoltre, non è raro il caso che si occupino di pompe funebri.

Perfino i luoghi di culto rivestono una discreta importanza nei western. Più spesso si tratta di chiese protestanti, nelle quali la gente si riunisce la domenica per ascoltare un sermone e cantare dei salmi, ma dove può succedere che un uomo disperato (lo sceriffo Kane di “Mezzogiorno di fuoco”) si rechi per chiedere l’aiuto della popolazione, oppure per svelare alcune debolezze personali, come fa George Temple (Glenn Ford) ne “La pistola sepolta” (“The Fastest Gun Alive”, 1956) di Russell Rouse.

In “Rio Bravo” di Ford la cappella viene utilizzata dagli Apache per rinchiudervi le prigioniere bianche, mentre in “Bravados” di Henry King (1958) il vendicatore pentito Jim Douglas (Gregory Peck) invoca il perdono di Dio per avere ucciso persone che non c’entravano con i torti da lui subiti. E’ una chiesa cattolica anche quella in cui Matt Fletcher (Marlon Brando) incontra la fidanzata del bandito messicano Chuy Medina (John Saxon) in “A sud-ovest di Sonora” (“The Appaloosa”, 1958) diretto da Sidney J. Furie. L’edificio sacro ottiene infine grande risalto nel “contemporary western” intitolato “Il coraggio e la sfida” (“The Singer not the Song”, 1960) di Roy Ward Baker, nel quale protagonista è il prete cattolico Michael Keogh (John Mills) del quale si innamora la bella ereditiera Linda de Cortinez (Mylène Demongeot) contesa dal bandito Valentino Comachi (Dirk Bogarde).

Nei western di produzione europea dagli Anni Sessanta in poi il paesaggio di riferimento per diversi film fu, come si è detto, quello spagnolo. In precedenza però, le produzioni si erano servite delle località più varie. Ne sono un esempio i film dedicati al personaggio di Karl May, quel Winnetou capo dei Mescalero che agisce fra le bianche rocce della Croazia. In qualche caso, registi francesi sfruttarono il paesaggio pianeggiante della Camargue, ma alla fine furono gli scenari spagnoli di Almeria ad avere la meglio nelle ambientazioni.

L’immaginario villaggio di San Miguel di “Per un pugno di dollari” era già in parte esistente nei pressi di Colmenàr Viejo, a 35 chilometri da Madrid. Sergio Leone vi volle aggiungere la sontuosa residenza dei Baxter, mentre per la casa dei Rojo la troupe si spostò in un vecchio museo madrileno denominato “Casa de Campo”.

Giovanni Veronesi ricostruì la Basin Field de “Il mio West” a Campocatino, frazione di Vagli Sopra, ai piedi delle Alpi Apuane, trasferendosi per gli esterni – l’accampamento dei Piedi Neri, fatti venire dal Canada – sul Lago Verney del Piccolo San Bernardo, in Valle d’Aosta. Ma, come si è accennato in precedenza, neppure nei western americani i luoghi della lavorazione di un film corrispondono, se non di rado, a quelli descritti nella trama. In “Giubbe Rosse” di Cecil B. De Mille, girato in California, per alcune riprese in studio vennero piantati appositamente 300 alberi di pino, simulando che la scena si svolgesse in una foresta canadese!

Giubbe Rosse

Nei villaggi dei Pellirosse le abitazioni assumono nei vari film le forme più diverse, rimanendo aderenti alla realtà oppure discostandosene notevolmente.

Se il “teepee”, la classica tenda conica rivestita di pelli di bisonte, è diventato l’emblema stesso del cinema di marca western, in qualche caso viene usato a sproposito, trattandosi di tribù che non ne fecero mai uso, come avveniva per gli Indiani delle foreste, per quelli dislocati lungo le coste dell’Atlantico e del Pacifico o abitatori dei deserti. Per questo si deve tener conto che – prescindendo da registi come Thomas H. Ince e David Wark Griffith, che girarono le loro pellicole nei primi anni del Novecento, servendosi di veri Pellirosse – il western venne concepito soprattutto come prodotto consumistico, destinato ad un pubblico non troppo esigente. Anche dopo che tale opinione mutò da parte della critica – per merito di film come “Mezzogiorno di fuoco”, “Balla Coi Lupi” e “Gli spietati”, vincitori complessivamente di 15 Oscar – raramente i registi si mantennero fedeli alle risultanze storiche.

Lo stesso discorso vale per la ricostruzione delle case dei pionieri, la cui suprema miseria era rappresentata dalla soddy-house, una casupola costruita con mattoni di fango essiccato, con il pavimento in terra battuta e il tetto sovente ricoperto da zolle erbose. Sovente, la capanna è addossata ad una collina, come nel film “Gli inesorabili” di John Huston, e sul suo tetto pascola una mucca, riprendendo un’immagine storica documentata da fotografie dell’epoca. Nella maggior parte dei film hollywoodiani, la casa colonica appare invece come una confortevole costruzione di legno (ad esempio, ne “Gli implacabili” di Raoul Walsh) pavimentata con lo stesso materiale. Sotto questo aspetto, il western moderno – soprattutto quello italiano – ha restituito maggiore credibilità al contesto, presentando abitazioni fatiscenti e condizioni di vita caratterizzate da un’estrema indigenza, quali erano realmente ai tempi della Frontiera.

Per quanto riguarda il “western militare”, la riproduzione dei fortini si discosta frequentemente dalla verità storica, prediligendo la classica costruzione in legno circondata da palizzate di tronchi di pino appuntiti, come si vede in numerose pellicole. Storicamente, questo tipo di edificio riguarda soprattutto il periodo dei conflitti coloniali e della guerra d’indipendenza nei territori dell’Est, dove le foreste abbondavano di legname adatto allo scopo. Gli avamposti del West erano invece formati, nella maggior parte dei casi, da un complesso di baracche spesso prive di protezione esterna e sorgevano a volte, come Fort Laramie nel Wyoming, lungo un corso d’acqua. La costruzione di Fort Philip Kearny (Wyoming) iniziata nell’autunno 1866, costituisce una delle eccezioni e richiese l’impiego di 4.000 tronchi d’albero, che soldati e civili andavano a tagliare in un bosco distante alcune miglia dal presidio. Queste continue uscite e l’avventatezza del capitano William J. Fetterman, che era intervenuto per soccorrere una squadra di taglialegna attaccati dai Sioux di Nuvola Rossa, causò il massacro del 21 dicembre 1866, nel quale perirono 79 militari e 2 civili.

L’interno degli avamposti viene sovente presentato dal cinema come una serie ordinata di costruzioni disposte in maniera geometrica e solitamente pulite. Ciò corrisponde al vero solamente per alcuni, quali il menzionato Fort Kearny, ma in molti casi la postazione militare non possedette mai tali caratteristiche. “Il presidio era composto di poche case” raccontò un testimone a proposito di Fort Buchanan, nell’Arizona meridionale “dislocate su un’area piuttosto vasta, senza una palizzata per proteggerle. Spesso accadeva che gli Apache giungessero facilmente alle porte delle case. Di notte, nessun ufficiale osava aggirarsi senza avere una pistola in pugno.” (Frank C. Lockwood, “Gli Apache”)

Fort Phil Kearny

Inoltre il forte era spesso un luogo umido e malsano, talvolta infestato da rettili velenosi e insetti pericolosi e la truppa faceva le spese di questa situazione. La diffusione di malattie come il colera, il tifo e talvolta la malaria era frequente e non di rado i contatti con donne di dubbia reputazione trasmettevano ai militari il contagio di malattie veneree quali la sifilide.

Si calcola che nell’intero arco delle Guerre Indiane combattute dal 1775 al 1891, almeno un terzo delle vittime subite dall’esercito fossero dovute a cause non strettamente connesse alle operazioni militari. E’ necessario considerare che i forti della Frontiera – particolarmente quelli disposti lungo le piste degli emigranti – costituivano degli autentici porti di mare, con un andirivieni continuo di persone dalle provenienze più diverse: cacciatori di pellicce, pionieri, mandriani che scortavano il bestiame, trafficanti e Indiani che intendevano porsi sotto la protezione dell’esercito o effettuare scambi commerciali con la guarnigione e la gente in transito. Tale promiscuità, in assenza di un adeguato controllo sanitario, rendeva praticamente impossibile l’osservanza delle più elementari regole di igiene ed esponeva gli occupanti dell’avamposto a molti rischi. A ciò si aggiungevano le carenze alimentari, causa usuale dello scorbuto. A Fort Rice, nel Territorio del Dakota, durante l’inverno 1865-66 parecchi soldati morirono di questa malattia, provocata dalla scarsità di verdure fresche nella dieta. A Fort Wallace, nel Kansas, nel 1867 una partita di ”pancetta avariata e di galletta che era in condizioni non migliori” annotò il generale Custer nei suoi diari, fu all’origine della comparsa del colera e “i decessi si verificavano giornalmente” (George A. Custer, “La mia vita nelle pianure”).

John Ford spezza la monotonia della vita di guarnigione con feste danzanti (“Il massacro di Fort Apache”; “I cavalieri del Nord-Ovest”) nelle quali lascia emergere il rigido protocollo imposto delle regole militari o le discriminazioni derivanti dalla severa morale vittoriana (“Cavalcarono insieme”). Gordon Douglas accentua invece gli aspetti meno edificanti della dura convivenza nel presidio, dove ad ufficiali malati di revanscismo o trasgressivi (“Tomahawk”, di George Sherman; “Vivere da vigliacchi, morire da eroi”, di Gordon Douglas) fanno da contraltare militari eroici ingiustamente esecrati dai loro colleghi e dalla truppa (“L’avamposto degli uomini perduti”, di Gordon Douglas; “Far West”, di Raoul Walsh).