Le colpe di Custer e quelle degli altri

A cura di Domenico Rizzi

Quando leggiamo un romanzo giallo o assistiamo alla proiezione di un film poliziesco, ci aspettiamo ovviamente che alla fine venga scoperto il colpevole, sebbene nella realtà ciò non avvenga sempre in maniera scontata. Spesso, purtroppo, per dare un volto all’omicida o al delinquente, viene condannato un innocente, appagando in tal modo la coscienza collettiva e dando una dimostrazione di efficienza nella repressione del crimine.

Quando leggiamo un romanzo giallo o assistiamo alla proiezione di un film poliziesco, ci aspettiamo ovviamente che alla fine venga scoperto il colpevole, sebbene nella realtà ciò non avvenga sempre in maniera scontata. Spesso, purtroppo, per dare un volto all’omicida o al delinquente, viene condannato un innocente, appagando in tal modo la coscienza collettiva e dando una dimostrazione di efficienza nella repressione del crimine.

Il medesimo principio viene seguito anche nei “processi” storici, dai quali necessariamente deve emergere la colpevolezza di qualcuno, ma se ciò risulta abbastanza agevole nei casi di crimini collettivi di portata mondiale – come il nazismo hitleriano e il feroce stalinismo – meno agevole è definire le responsabilità di un singolo individuo in relazione ad un preciso evento storico, quale può essere la battaglia del Little Big Horn combattuta il 25 e 26 giugno 1876 nel Montana meridionale.

Per semplificare le cose si è sempre fatto ricorso ad un’equazione alquanto discutibile: Custer sta a Toro Seduto, come la politica repressiva degli Stati Uniti sta allo sterminio dei Pellirosse in generale.

In altri termini, Custer fu l’ultimo braccio armato di una repressione che aveva ridotto ai minimi termini le tribù indiane del Nordamerica. Chi distrusse realmente gli indigeni del nuovo continente? Lo scrive lo stesso Custer nelle sue memorie, laddove scrive: “Chiedetelo alla razza sassone” aggiungendo: “Se volete essere sicuri di scatenare una guerra indiana alla Frontiera, mandateci dei commercianti.”

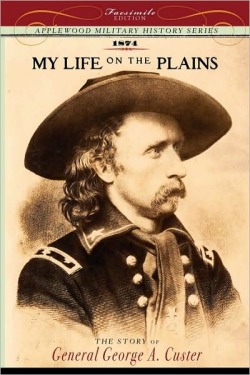

Possibile che Custer abbia detto queste cose? Se non ne siete convinti, andatevi a leggere la sua autobiografia “My Life on the Plains”. Oppure rileggetevi gli articoli che il generale pubblicava su “Galaxy”, sostenendo che il Congresso degli Stati Uniti non era composto soltanto da due rami – Camera e Senato – bensì da tre. La terza era quella delle “lobby”, un partito trasversale “capace di condizionare qualsiasi politica del governo”. Qualcuno obietterà: ma tutto questo è in contrasto con l’immagine che ci siamo fatti di Custer, l’uomo che voleva distruggere gli Indiani perché spinto dalla sua ambizione e che “lasciò invece il proprio scalpo nelle mani di Toro Seduto”, secondo quanto ha raccontato un telegiornale nazionale pochi giorni fa (Evidentemente il giornalista ha letto “La scotennatrice”, scritto da Emilio Salgari nel 1909, che, pur apprezzabile come romanzo d’avventura, non contiene nulla di storico).

Allora andiamo a scoprire la ragione di tanto astio nei confronti del personaggio, lasciando perdere le favole raccontate da certi film western o illustrate dai fumetti. Per fare ciò, tuttavia, dobbiamo partire un po’ più da lontano, esaminando in generale la questione indiana dalla nascita degli Stati Uniti d’America nel 1776 fino alla fine del XIX secolo.

My Life on the Plains

La prima domanda è: chi ha distrutto i Pellirosse? Nessuno dei popoli degli altri continenti può sottrarsi a questa responsabilità , perché tutti hanno fornito emigranti in quantità non trascurabile. Enzo Braschi, nel suo libro “Sono tra noi. Storia del genocidio degli Indiani d’America” (Mursia, Milano, 1995, p. 96) rileva che, terminata la Guerra Civile nel 1865, “35 milioni di Europei disperati premevano per invadere le floride terre di 300.000 anime rosse che sarebbero state, per forza di cose, spazzate via.”

Infatti, se esaminiamo la composizione delle carovane di emigranti che invasero prima l’Oregon e la Californi, poi le Grandi Pianure e infine i territori sudoccidentali dell’Arizona e del New Mexico, vi scopriamo un numero rilevantissimo di Europei: Inglesi, Irlandesi, Tedeschi, Austro-ungarici, Svedesi, Danesi, Olandesi, Francesi ed anche Italiani, benché dal nostro Paese l’emigrazione massiccia verso gli Stati Uniti sia iniziata verso i primi anni del Novecento.

Nel 1852 e 1853 circa 300.000 Irlandesi, circa un terzo di quelli che, costretti dalla fame, si rifugiarono in America dal 1845 in poi. Per citare un altro dato, dal 1819 al 1855, gli stranieri approdati al Nuovo Mondo furono oltre 4.200.000. Non tutti ovviamente, si stabilirono a New York o nelle città dell’Est e del Midwest: moltissimi di loro andarono ad occidente a contendere ai Pellirosse le vastissime aree che essi occupavano per cacciare. Per effetto di tale spinta migratoria la popolazione degli Stati Uniti salì dai 3.900.000 del 1790 ai 63.000.000 del 1890, nonostante i 600.000 morti della guerra di secessione e le migliaia di vittime, quasi tutte per cause naturali – quelli caduti negli scontri con gli Indiani furono meno del 4% – sepolte lungo le piste che conducevano al lontano West. E’ superfluo precisare che regioni come il Minnesota, il Nebraska, il Kansas, il Dakota, l’Wyoming, il Montana – territori indiani prima dell’arrivo dei colonizzatori provenienti dall’Est – ospitarono le fattorie e le città fondate da persone che per il 70% proveniva da oltre oceano.

Ha ancora un senso, allora, sostenere che gli “Americani” siano responsabili della distruzione della razza pellerossa? No, perché ogni palmo di terra su cui un Europeo edificò una casa, una fattoria o un negozio, oppure creato un allevamento di bestiame apparteneva in origine a qualche tribù indiana. Quindi, se si vuole essere obiettivi, ciascuno dei Paesi di origine dei colonizzatori dovrebbe recitare il mea culpa, perché addossare genericamente agli Statunitensi tale colpa significa scaricarsi di ogni responsabilità. Andando più indietro nel tempo, rammentiamo che fu Cristoforo Colombo, un italiano, ad approdare per primo sulle coste americane per conto della Spagna, che furono gli Spagnoli Hernàn Cortès e Francisco Pizarro a sterminare Aztechi e Incas e che gli Olandesi strapparono ai Matinnecock l’isola di Manhattan per quattro soldi, così come i Puritani inglesi furono gli autori della distruzione di tribù come quella dei Pequod. Dal canto loro, i Francesi disseminarono di esploratori e coureur de bois quasi tutta l’area degli attuali Stati Uniti, favorendone l’occupazione da parte dei loro successori, che furono dapprima gli Inglesi o poi la nuova nazione americana.

Un bel ritratto di Custer

Un bel ritratto di Custer

Ma esisteva forse un’alternativa per il contadino affamato della vecchia Europa dell’Ottocento? Probabilmente no, come non aveva senso lasciare un intero continente nelle mani di poche centinaia di migliaia di nativi, anche se è discutibile il modo in cui gli aborigeni vennero sopraffatti, privati della terra e in molti casi annientati. Rimane il fatto che fra il Rio Grande – confine meridionale del Texas – e l’attuale linea di demarcazione fra Stati Uniti e Canada abitavano, nel XVII secolo, soltanto 840.000 Pellirosse, con aree estese centinaia di miglia del tutto disabitate o occupate soltanto in alcuni periodi dell’anno da gruppi nomadi. La storia del mondo è un continuo ripetersi di spostamenti di masse da una regione all’altra, basti citare quelle compiute dai Rom dalla lontana India all’Europa nel XV secolo, o quella degli Ebrei che dall’antica Israele si sparsero in tutto il mondo, fenomeni ai quali assistiamo quotidianamente, con migliaia di migranti dall’Africa e dall’Asia diretti verso i Paesi situati sull’altra sponda del Mediterraneo.

Dopo questa lunga, ma necessaria premessa, torniamo alla questione di Custer e del Little Big Horn.

In tempi moderni, l’opinione pubblica mondiale è stata convinta dai media che i popoli pellirosse siano stati vittime di un gigantesco genocidio da parte, come si è anticipato, degli Americani. Infatti la loro popolazione era scesa, dagli 840.000 individui esistenti all’epoca dei primi sbarchi europei, ai 250.000 della fine dell’Ottocento. Il cinema western vi ha aggiunto di suo, o meglio ha lasciato credere, che la causa del tracollo demografico furono le carabine Winchester, le pistole Colt e le mitragliatrici Gatling – mai usate in alcuno scontro di risalto contro tribù indiane – inventandosi la storia di sana pianta. Non si ripeterà mai abbastanza che le ragioni del forte declino dei Pellirosse furono soprattutto le epidemie di vaiolo, colera, tifo e morbillo, ma anche le accese lotte intestine. Se, come risulta dalle statistiche ufficiali, gli Indiani uccisi negli scontri con i Bianchi furono circa 5.000 dal 1837 al 1891 ed un numero proporzionalmente più alto nel secolo antecedente – ma le testimonianze dei Pellirosse abbassano queste cifre a meno di un terzo! – le vittime delle guerre intertribali risultarono almeno il doppio o forse il triplo. Pochi sanno, ad esempio, che nel 1826 gli Shoshone uccisero, nel corso di una battaglia sul fiume Snake, 173 Piedi Neri e che Sioux e Cheyenne insieme sterminarono circa un terzo della tribù dei Crow e la metà di quella dei Pawnee. Ovviamente, chi considera gli Indiani soltanto come delle vittime, preferisce non accennare a simili argomenti, preferendo insistere sulle responsabilità del bieco colonizzatore.

Risulta anche che la maggior parte dei condottieri che tentarono di arginare l’avanzata dei Bianchi, vennero abbandonati o traditi dalle stesse tribù che li avevano appoggiati. Ciò accadde a Re Filippo, Pontiac e Tecumseh, come pure a capi di epoca più recente quali Toro Seduto, Cavallo Pazzo e Geronimo.

Custer e le sue guide

Cade dunque definitivamente l’ipotesi del genocidio di milioni di persone spesso sbandierata in libri e articoli di giornale, che fanno un’evidente confusione fra le catastrofi subite dagli Aztechi e degli Inca nel 1500-1600 e la diminuzione demografica dei Pellirosse nordamericani.

La pretesa distruzione di “10 milioni di Indiani nel Nordamerica” non ha quindi alcun fondamento, perché il continente settentrionale non ospitò mai un numero tanto ragguardevole di abitanti in epoca pre-colombiana, a meno di considerare anche i Maya, il cui declino era iniziato – per motivi che gli studiosi non si sono ancora spiegati – almeno 700 anni prima che gli Spagnoli approdassero nel Nuovo Mondo. Gli Indiani tradizionalmente considerati, stanziati cioè fra il Rio Grande e la Baia di Hudson – Canada compreso – non superarono in nessuna epoca il numero di 1.500.000 individui. Quelli delle Grandi Pianure situate fra il Mississippi e le Montagne Rocciose, non furono mai più di 150.000 su una superficie di 900.000 chilometri quadrati, pari cioè a tre volte l’Italia.

La campagna del 1876-77 condotta dai militari contro un’improvvisata – è bene precisarlo – coalizione di Lakota Sioux e Cheyenne rappresentò, nella sua fase iniziale, cioè fino all’estate del ’76, una dèbacle per l’esercito degli Stati Uniti, suddiviso in tre colonne comandate dai generali effettivi George Crook e Alfred Terry e dal colonnello – generale onorario – John Gibbon. Il fallimento fu soprattutto imputabile agli alti comandi, che, indotti in errore da un’imprecisa relazione dell’Ufficio per gli Affari Indiani, pensavano di avere a che fare con alcune centinaia di guerrieri. Anzi, per essere più espliciti, “con poche bande di nomadi sparsi, male armati e per giunta mai tutti uniti.” Invece Toro Seduto e i condottieri che lo seguivano avevano messo insieme più di 7.000 persone – Lakota Sioux e Cheyenne del Nord, con qualche piccolo nucleo di Santee e Yankton Sioux, Assiniboine e Arapaho – e potevano disporre di circa 1.800 combattenti. A questi l’esercito ne opponeva circa 2.300, rafforzati poi da quasi 300 guide indiane delle tribù dei Crow, degli Shoshone e degli Arikara.

La vastità del territorio rendeva microscopica tale formazione, facendola somigliare ad una formica sperduta in un deserto. Perché a Washington non si era deciso di impiegare un contingente più adeguato? Per il semplice motivo che le guerre contro gli Indiani erano considerate normali operazioni di polizia, peraltro costosissime, tant’è vero che diversi esponenti del Congresso – memori della campagna contro i Seminole della Florida, nella quale erano stati spesi 20 milioni di dollari – sostenevano fosse meglio mantenere i Pellirosse a spese dello Stato, piuttosto che combatterli. Inoltre perché l’intero organico dell’esercito superava di poco le 26.500 unità e nelle aree occidentali le tribù ostili da sorvegliare erano ancora parecchie. Per questo, fu ritenuto che le truppe impiegate fossero più che sufficienti, supposizione rivelatasi sbagliata fin dal principio. Crook registrò infatti due sconfitte – una al fiume Powder con il colonnello J.J. Reynolds in marzo e l’altra il 16 giugno al Rosebud, da dove si ritirò precipitosamente tornandosene verso la periferia di Sheridan, sul Goose Creek.

Al Little Big Horn

Ciò che appare incomprensibile, in questa campagna, è la partecipazione del tenente colonnello George Armstrong Custer, insignito del grado di maggior generale onorario. Benchè fosse stato un eroe della guerra di secessione e avesse sottomesso Cheyenne, Arapaho, Kiowa e Comanche nel 1868-69, pesava sul suo conto una condanna del tribunale militare, che lo aveva allontanato per un anno dal comando, sospendendolo dal grado e dallo stipendio. Quello che il focoso ufficiale aveva combinato in seguito – nei primi mesi del 1876 mentre la campagna contro i Sioux prendeva l’avvio – era ancora più grave, con le accuse di corruzione da lui mosse al ministro della Guerra William Belknap, con l’indiretto coinvolgimento del segretario e del fratello del presidente degli Stati Uniti, Ulysses Grant. Oltre al conflitto nato da questa vicenda, vi era il fatto che Custer apparteneva al Partito Democratico, mentre l’amministrazione Grant era repubblicana e si apprestava a ripresentarsi agli elettori nell’autunno di quell’anno. Al riguardo, convince assai poco la sorprendente decisione del presidente di rimettere in servizio Custer dopo avergli revocato, in seguito alle sue accuse, il comando interinale del Settimo Cavalleria, disponendone addirittura l’arresto. All’esercito americano non mancavano certamente gli ufficiali capaci ed altrettanto esperti di Indiani – per esempio il colonnello George A. Forsyth, che a Beecher’s Island aveva tenuto testa per una settimana a soverchianti forze indiane, tanto per fare un nome, o il colonnello Samuel D. Sturgis, comandante titolare del Settimo Cavalleria – non si capisce perché Grant si fosse lasciato “commuovere” da una semplice supplica inviatagli dal generale onorario, riassegnandolo al contingente di Terry.

L’avvocato del diavolo sosterrebbe che la mossa fu intenzionalmente premeditata, nella speranza di rovinare definitivamente Custer agli occhi dell’opinione pubblica, dal momento che circolavano voci di una sua prossima candidatura alle elezioni presidenziali nelle file del Partito Democratico.

Altri misteri della vicenda sono la notevole quantità di armi da fuoco possedute dalla coalizione pellerossa di Toro Seduto – ne vennero accertate circa 400, molte delle quali più moderne di quelle in dotazione alla cavalleria americana – e l’incredibile autonomia di movimento concessa a Custer dai suoi superiori Terry e Gibbon. In pratica, contro i Sioux gli era stata data carta bianca, pur conoscendo il suo carattere impetuoso.

Gli storici si sono domandati per molti anni se i Sioux del Little Big Horn avessero avvistato le truppe di Custer in avvicinamento, preparandogli un agguato. La risposta è senz’altro affermativa, perché documentata dalle testimonianze di ufficiali come il tenente Charles A. Varnum e dalle sue guide. Si, gli Indiani sapevano dell’arrivo dell’esercito, ma pensavano che si trattasse delle truppe di Crook che ritornava ad attaccarli dopo avere perso al Rosebud, come confermò il testimone sioux Alce Nero.

Altra domanda scottante: Custer aveva qualche alternativa dopo essere stato informato che gli Indiani conoscevano le sue mosse? Risposta: no, non ne aveva assolutamente, a meno che non volesse rischiare un’altra volta la corte marziale per codardìa, dal momento che sappiamo benissimo con quale severità i tribunali giudichino i recidivi. Del resto, lo stesso Sherman, comandante supremo dell’esercito, confermò che “una volta scoperti gli Indiani, Custer non aveva altra scelta che attaccarli.”

L’assalto finale

L’obiezione più volte invocata dai detrattori del generale onorario, sono che egli avrebbe dovuto attenersi comunque agli ordini di Terry, che gli imponevano di attendere l’arrivo della colonna di Gibbon. Prescindendo dal fatto che questi uomini sarebbero giunti soltanto la mattina del 27 giugno, cioè due giorni dopo il momento in cui Custer si dispose per l’attacco al villaggio indiano, va smentito anche questo luogo comune. E’ infatti discutibile che quelli di Terry si potessero considerare degli ordini perentori, dal momento che, per espressa disposizione del generale, Custer non sarebbe stato tenuto ad osservarli “se avesse ravvisato una qualsiasi ragione per agire diversamente”. Anzi, sebbene ciò possa sembrare paradossale, la rigorosa osservanza di quest’ordine, con la conseguente fuga degli Indiani, avrebbe condotto il generale dritto alla corte marziale per imperizia e le testimonianze di Varnum e del capitano Yates – che avevano entrambi avvistato i Pellirosse da due punti differenti – sarebbero equivalse alla sua condanna certa. Tutte queste osservazioni sono state meticolosamente da me documentate nel mio libro “Frontiere del West”, di prossima pubblicazione.

Le critiche sulla tattica seguita da Custer una volta deciso di condurre l’attacco, rappresentano una questione più delicata.

Non vi è dubbio che l’intera manovra fosse stata mal coordinata dal suo comandante, che avrebbe dovuto attendere il piazzamento dei battaglioni del maggiore Reno e del capitano Benteen prima di comandare la carica. Tuttavia, sul comportamento dei due ufficiali pesano forti dubbi. Reno venne accusato dagli stessi Indiani – primo fra tutti il capo sioux Re Corvo – di non essersi battuto fino in fondo e quando ordinò il frettoloso ripiegamento verso il fiume – dopo circa 20 minuti – per poi risalire le alture, aveva avuto un numero di perdite tale da non giustificare una ritirata tanto precipitosa. Infatti erano caduti 3 soldati del suo contingente, mentre circa 25 erano rimasti feriti. Il tenente italiano Charles C. De Rudio, che avrebbe poi testimoniato davanti alla commissione d’inchiesta militare, dichiarò anche che, dopo il ripiegamento di Reno verso le colline, molti degli Indiani che avevano respinto il suo battaglione si stavano trasferendo verso nord, dove si udiva un’intensa sparatoria, a dimostrazione che Custer aveva già iniziato il proprio attacco al villaggio. Coordinando meglio le operazioni, esistevano forse le condizioni perché Reno tentasse un contrattacco, alleggerendo così la posizione del battaglione di Custer. Se anche Benteen avesse fatto altrettanto, probabilmente oggi non ci si troverebbe a parlare del massacro del Settimo Cavalleria, ma della sua vittoriosa battaglia contro i Sioux.

Benteen, il cui reparto di 125 uomini non aveva sparato un solo colpo, si sentì rinfacciare dal capitano Thomas Weir di tergiversare eccessivamente, dopo che il trombettiere italiano Giovanni Martini era giunto con l’ordine di Custer di portargli soccorso. Martini ripetè queste accuse, senza essere troppo creduto, davanti alla commissione militare d’inchiesta, aggiungendo che Weir, infuriato, ad un certo punto montò a cavallo e si lanciò verso la collina su cui resisteva Custer, seguito spontaneamente da tutta la sua compagnia. Martini precisò anche che – come confermato da altre fonti – nel momento in cui recapitò la richiesta di aiuto a Benteen, la battaglia era ancora in corso.

Custer e sua moglie

Custer e sua moglie

Purtroppo Weir si scontrò con uno sbarramento di Indiani e fu costretto a ripiegare, incontrando più tardi gli uomini di Reno e Benteen che, molto tardivamente, si erano mossi a loro volta. Certamente, se si fossero mossi congiuntamente per tempo, con almeno 200 uomini, sarebbero riusciti a superare lo sbarramento pellerossa, salvando il reparto assediato di Custer. Martini aveva impiegato 25 minuti a raggiungere il distaccamento di Benteen alle ore 16: gli ultimi bagliori di resistenza del battaglione di Custer cessarono dopo le ore 17. Dunque, Benteen avrebbe avuto sicuramente il tempo di recare aiuto al suo superiore, dal momento che alle 16,20 si era ricongiunto anche con le truppe del maggiore Reno, il quale disponeva ancora di oltre 100 uomini validi. Per questo la sortita di Weir e della sua compagnia D, composta da una quarantina di elementi, avrebbe potuto avere successo, se debitamente supportata da un contingente di almeno 100 uomini. Forse il tentativo avrebbe permesso di salvare soltanto qualche decina dei soldati di Custer, ma, in ogni caso, vi era ancora il tempo per attuarlo, perché la resistenza del reparto assediato cessò definitivamente verso le 17,30 del 25 giugno.

E’ evidente che i coni d’ombra sulla vicenda sono numerosi e su molti di questi nessuno ha insistito più di tanto perché venissero chiariti. In fin dei conti, la storia avrebbe giudicato l’ufficiale, per effetto del suo attacco ai Cheyenne del fiume Washita nel 1868, un massacratore d’Indiani, considerando invece Crook quasi un amico della razza pellerossa, dimenticando – volutamente – che negli anni trascorsi come comandante di dipartimento in Arizona i suoi soldati avevano sterminato un numero di Apache almeno quadruplo rispetto a quello di Custer. Ma, lo ripetiamo, la leggenda, il cinema e il fumetto hanno sempre contato di più della storia.

Con ciò non si intende assolvere completamente Custer per la sua decisione, ma attribuirgli interamente il peso del disastro equivale ad una soluzione semplicistica e frettolosa, che fra l’altro faceva abbastanza comodo ai repubblicani di Grant. Il presidente lo indicò infatti quale “unico responsabile del sacrificio di decine di soldati”.

Quanto agli Indiani, nessuno ha mai messo in dubbio il loro valore, né la capacità dei condottieri che li guidavano, come Cavallo Pazzo, Gall, Due Lune e Uomo Bianco Zoppo o del loro leader carismatico, Toro Seduto. Ma il vero nemico degli Americani al governo, in quel momento non era Toro Seduto, bensì George Armstrong Custer.

Detto ciò, non ha più senso insistere sulle frasi trite e ritrite che fanno ritenere il generale come un folle assatanato, divorato dall’ambizione o accecato dall’odio verso i Pellirosse. Fra l’altro, fu probabilmente merito di un’Indiana – la cheyenne Monahseetah che era stata sua amante molti anni prima – se il suo cadavere non venne né scotennato, né fatto a pezzi come quelli di molti altri caduti, alcuni dei quali non furono neppure ritrovati.

Esiste, o dovrebbe esistere, un limite alle fantasiose elaborazioni della narrativa e del cinema e non si possono contrapporre, come invece spesso succede, battute da film western agli oggettivi riscontri, basati su documenti, forniti dalla storia.

Da ultimo, di imprese considerate pazzesche è piena la storia sia remota che recente e in molti casi il successo ha arriso a chi ha osato di più, contro ogni ragionevole aspettativa. Così andò nel 1960 a Giuseppe Garibaldi, che con 1.089 volontari e due navi sgangherate commise un’autentica follia lanciandosi alla conquista del Regno delle Due Sicilie, difeso da 100.000 soldati borbonici e 118 navi da guerra. Con la stessa buona sorte, Andrew Jackson aveva avuto ragione degli Inglesi di Lord Packenham a New Orleans nel 1815, respingendo 11.000 Scozzesi con meno di 4.000 uomini, mentre nel 1836 Sam Houston si era lanciato a San Jacinto contro l’esercito messicano – 1.400 uomini – con soli 800 volontari, ottenendo sul campo l’indipendenza del Texas.

Durante le guerre contro gli Indiani delle praterie, il capitano James Powell sbaragliò nel 1867, con appena 32 soldati, i 500 guerrieri di Nuvola Rossa, mentre un anno dopo il maggiore George A. Forsyth tenne testa a Beecher’s Island, nel Colorado, a 600 Cheyenne e Sioux con 50 uomini. Nel 1879 gli Inglesi avrebbero ripetuto l’impresa a Rourke’s Drift, in Sudafrica, resistendo con 137 militari ai ripetuti assalti di 4.000 Zulu.

Perché dunque il Settimo Cavalleria fallì la propria missione al Little Big Horn? Per tutta la serie di motivi elencati, l’errata tempistica del comandante del Settimo Cavalleria costituisce soltanto uno degli errori che causarono la tragedia.

La colpe di Custer, indubbiamente evidenti, non furono comunque maggiori delle responsabilità di altri protagonisti, ai quali non è mai toccato un giudizio storico così severo.